| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 威風堂々の「聖徳記念絵画館」、 明治天皇の威徳を偲ぶ絵画を展示。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 国民の敬愛を集めた明治天皇が崩御したのは1912年。程なくして(2年後)皇后の昭憲皇太后 が亡くなると、政府は「神宮奉祀調査会」を設置して天皇・皇后を偲ぶ大規模な官弊大社の創建を決 定した。未曾有の計画で造営・建設された「明治神宮」は、国民の物心両面の協力によって1920年 に完成して盛大に「鎮座式」が挙行された。 明治神宮の面積は約70平方キロ㍍。境内のほとんどが全国青年団の勤労奉仕によって造園された ものであり、現在の鬱蒼と繁っている木々は全国からの献木を青年団が植樹したものである。 神宮外苑は、明治神宮創建と同時期、「明治天皇・昭憲皇太后のご遺徳を永く後世に伝えるため、 民間有志により結成された明治神宮奉賛会が、広く国民より募った寄付と全国青年団の勤労奉仕」に よって造園されたもので、苑内には聖徳記念絵画館を中心にして国立競技場、神宮水泳場、神宮第一 野球場、神宮第二野球場、憲政記念館(現在の明治記念館)などがある。 威風堂々とした「聖徳記念絵画館」は、1919年3月5日に起工され、1926年10月22日 に完成した。神宮外苑一帯の風景を象徴するシンボル的な建物であり、2011年には竣工85周年 を迎えた。建物の設計は、一般公募の156点で一等になった小林正紹の原案を明治神宮造営局が修 正したものである。 建物中央部のドーム状の荘厳な威容は、建築当初のままで有名なイチョウ並木から見るとその中心 になるように配置されており、東京を代表する風景の一つとして、四季を通して訪れる人に親しまれ ている。 今年4月、文化財審議会は絵画館を「わが国初期の先駆的な美術館建築」とし、「直線を強調した 重厚な外観」を評価して重要文化財に指定するように答申した。間もなく貴重な文化財として国の指 定を受ける筈である。絵画館は地階と主階の二階構造になっている。主階は地上2階の展示フロアー である。中央には大理石張りの大広間があり、館はこの広間で東西に区分されている。 建物の高さは約32㍍、幅は約112㍍、奥行きは約34㍍である。中央大広間の天井ドームは最 高部で床上27・5㍍の高さである。 館内には幕末から明治時代までの明治天皇の遺徳を偲んで描かれた歴史的にも文化的にも価値の高 い絵画が展示されている。 絵のテーマは明治維新の大改革や当時の劇的な時代の勇姿と歴史的光景である。史実に基づいた厳 密な考証によって描かれており、一流画家による芸術作品は政治・文化・風俗の貴重な歴史資料でも ある。日本史の教科書にも載っているお馴染みの絵も幾つかある。 館内の東側が日本画、西側が西洋画の展示室になっている。展示されている絵画は、縦3㍍、横2 ・5㍍で日本画40点、洋画40点、合わせて80点。明治天皇と昭憲皇太后の遺徳を描いた作品が 年代順に配置され、常時展示されている。作品の全80点が揃ったのは建物完成10年後の1936 年であった。執筆の依頼を受けながら完成を見ずに逝去した画家は実に7名にものぼった。 画家の画稿は「下絵持寄会」に提出され、その際に構図や人物の描き方などで大幅な改変が要求さ れる場合もあったという。 絵画の第一号は「ご降誕」(高橋秋華)。以下、主な画家を紹介すると、第14号は「大阪行幸諸 藩軍艦御覧」(岡田三郎助)、第21号は「岩倉大使欧米派遣」(山口蓬春)、第22号は「大嘗祭」 (前田青邨)、第51号は「憲法発布」(和田英作)、第61号は「広島予備病院行啓」(石井柏亭) 第40号は「初雁の御歌」(鏑木清方)、第71号は「日露役日本海海戦」(中村不折)、第78号 は「東京帝国大学行幸」(藤島武二)、最後の第80号は「大葬」(和田三造)などである。いずれも 著名な画家たちだ。 絵画館の開館時間は9時~17時。年中無休。入館料は大人5百円、高校生3百円、小中学生2百円。 団体割引もある。 ※ 本稿は、安本直弘著『四谷散歩』や 明治神宮のホームページなどを参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 江戸の名残りを今に留める かつての花街・四谷大木戸 界隈 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 新宿通りの四谷四丁目の交差点一帯は、今でも随所に「江戸の名残り」が感じられる場所である。 代表的な幾つかを振り返って見たいと思う。 ● 江戸の西玄関「四谷大木戸」 四谷四丁目交差点の中央付近が「四谷大木戸」の跡地である。ここは江戸の西の玄関口に当たる。 元和2(1616)年、ここに大きな木戸門の関所が造られ、江戸の街にへ出入りする人や物資など を検問した。特に「入り鉄砲に出女」の検査は厳しかったという。道の両側に石垣が築かれ、その間 に木戸門があり、午前6時から午後6時まで開けられ、夜間は閉鎖された。門の四谷側には番屋があ り、武具を備えて警戒に当たっていた。 幕府の治世が落ち着き、世が平和になった江戸後期になると、門は解体されて石垣だけが残った。 更に明治5年には交通の邪魔になるということで石垣も撤去されてしまった。惜しいことであった。 現在、四谷地域センター東側の一角に「四谷大木戸跡」の石碑が建っている。玉川上水の石樋を使い、 昭和34年11月に新宿区が造ったものである。たた、実際の四谷大木戸跡は約100m東側の四谷 四丁目交差点の中央部一帯である。 ● 玉川兄弟の偉業を称える「水道碑」 四谷地域センター東側の一角に、高さ4・5mの威風堂々とした「水道碑」が建っている。明治2 8(1895)年に建立され、江戸時代の浄水開設の由来と土木工学上の傑作と評価される玉川上水 を開いた玉川庄右衛門・清右衛門兄弟の偉大な功績を讃えている。 従三位公爵・徳川家達の篆額で「中国の古い詩に歌われていることであるが、かの洛陽の都を見る と~」で始まる漢文780文字が刻まれている。都の指定有形文化財である。 ● 江戸孟宗竹発祥の地 四谷保健センター周辺は、江戸時代、徳川三卿の一つであった田安家の屋敷があった場所で、ここ は江戸孟宗竹発祥の地と言われている。明和年間(1764~71)、この付近に住んでいた植物好 きの旗本・永島長兵衛が、薩摩から孟宗竹の鉢植えを買ってきて田安邸内に植えたもの、これが江戸 に孟宗竹が繁殖した始まりであったという。 その後、孟宗竹は江戸の人たちの好みに合ったものか、文化年間(1804~17)には竹薮が各 所で見られ、八百屋の店先でもタケノコが食料として売られるようになった。 なお、日本の孟宗竹発祥の地は長岡京市で、寂照院の境内に「記念石碑」が建っている。 ● 芝居小屋だった「大国座」 新宿通りを挟んで四谷地域センターの真ん前に理性寺があった。寺は大正時代の初めに杉並区に移 転し、大正6年1月、その跡地に定員1200名、3階建ての大国座という芝居小屋ができた。寺に 大黒堂があったためそれをもじったものだった。ここには沢村伝次郎、中村翫右衛門などが出演し、 山の手の歌舞伎座として有名であった。しかし、大正7年と大正12年の2度にわたる火災などによ って観客が離れ、昭和4年には松竹に身売りした。新宿松竹座となったこの劇場は、パラマウントの 封切映画館となり、同時に東京松竹少女歌劇の初公演も行われた。水の江滝子や川路竜子はここで初 舞台を踏んだのである。レビュー劇場としてエノケンなども出演した。新宿歌舞伎座、新宿大劇場な どと名前を変えて存続したが、昭和20年5月の戦災で惜しくも焼失、その後は遂に再建されること はなかった。 ● 四谷大木戸の「花街」 大正11年頃、大黒座裏の理性寺の墓地跡地に三業地が開かれた。地元有力者が花柳界を誘致した のである。一年後には待合、料理屋、芸者屋が合わせて50数軒、芸妓60人から70人の花街が出 現した。開業間もなく発生した関東大震災(大正12年)により、下町方面が被害を受けたので大木 戸には一時150人を超す芸妓が登録され、大変な賑わいを見せた。 戦後、料亭・芸者屋20数軒、芸妓40名ほどで復興したが、衰退の一途をたどり、今は往時を偲 ぶ面影さえ全くなくなった。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 思想家・山県大弐が眠る全勝寺、 阿弥陀利如来が微笑む西迎寺。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 舟町に古い歴史を誇るふたつの寺がある。全勝寺と西迎寺である。 雄峰山全勝寺は曹洞宗の寺である。天正6年(1578)、麹町貝塚に創立された時には龍源寺と称 していた。元和2年(1616)、牛込藁店(わらだな)に転じ、同年5月に四谷に移ってきた。 寺号を全勝寺に改称したのは次のような理由からである。 貝塚時代の檀家に浅倉某という武家があった。この家は不幸にも断絶して、その屋敷跡も分からな くなっていた。ところがこの寺が四谷に移ってしばらくして、寺の境内に浅倉氏の居宅があったこと が判明した。因縁浅からずと感じた当時の住職が、浅倉氏を供養するため、その法名(興隆院殿等室 全勝居士)の一部を採って全勝寺としたものである。 全勝寺には、幕末の勤王思想家・山県大弐の墓がある。 大弐は甲斐の出身で名は昌貞、号を柳荘、通称を大弐といった。先祖は武田氏の武将・山県昌景だ という。小さいときから国学や儒学を学び、甲府で与力をしていたが、故あって職を離れ、江戸に出 て私塾を開いた。 塾では政治・文学・兵法などを説き、その門に学ぶ諸藩士・浪人などは多数で、盛況を極めたとい う。宝暦9年(1759)、匿名で『柳子新論』(りゅうししんろん)を著し、朝権が衰え武威が盛ん になるさまを慨嘆し、尊皇討幕を説いたため、幕府に目を付けられるところとなった。 明和3年(1766)に発生した明和事件で逮捕され、翌年、同志の藤井右門と共に死罪になった のである。享年42歳であった。処刑後、大弐の首は水戸の里方の墓に、胴体は四谷の全徳寺に、頭 髪は郷里の山梨県竜王の山県神社にそれぞれ葬られた。全徳寺はその後、廃寺になったために隣にあ った全勝寺に引き継がれたものである。 全勝寺は長い参道を持っていた。今の新宿通りから北に入り、外苑東通りを突き抜けて寺に至る道 である。現在、荒木町と舟町の境の「杉大門通り」はその参道の名残りを今に留めている。 紅葉山・西迎寺は、全勝寺のすぐ北側の曲がった路地の一角にある。浄土宗で芝増上寺の末寺であ る。開山の西迎法師が延徳2年(1490)、今の皇居内の紅葉山に西光院という草庵を開き、太田 道灌の菩提を葬ったのを創立とする。 寺伝によれば、開山の西迎法師は足利時代の武将で相州の三浦四郎義広の嫡男として生まれ、右馬 丞義行といった。義行は後に太田道灌の父、道真と親子の縁を結んだため、道灌とは義兄弟の関係に あった。そのうちに三浦義広は戦死し、義弟の太田道灌も主君・上杉定正のため謀殺されてしまった。 世の無常を感じた義行は、父義広と義弟道灌の供養のため、仏門に入ったのである。 西迎寺には、西迎法師が仏門に入る前に所有していた刀剣等があったが、惜しいことに戦災で焼け てしまった。境内には高さ5mほどの鋳銅の阿弥陀如来の座像があり、訪れる人たちに親しまれてい る。元禄7年(1694)に作られたもので、江戸時代の名工・伊予守良寛の作である。鎌倉の大仏 を小ぶりにしたような端整な作品で、新宿区の文化財に指定されている。 また、本堂前の新装なった鐘楼には直径1mほどの梵鐘がある。これも良寛の手になるもので、貞 享3年(1686)の作である。 寄進者はいずれも旗本の伏見勘七である。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベース にし、若干加筆したものである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 勝興寺の首切り浅右衛門、 刀剣の試し斬りと処刑執行 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 法輪山・勝興寺は南寺町通り中程の北側にある。現在の須賀町八番地である。本山は越前の曹洞宗 永平寺だが、本寺は熊谷市の東竹院である。開山は本寺出身の雪庭春積禅師で、天正10年(158 2)清水谷に草庵を開き、寛永11年(1634)ここに移ってきた。中興は絶学閑道和尚である。 須賀神社前の須賀公園はこの寺の境内であった。この下に清岩院、谷田院という二つの塔頭があっ たが明治になって廃寺となった。 本堂横の墓地には、六代目山田浅右衛門吉昌と七代目山田浅右衛門吉利の墓がある。 山田浅右衛門は、江戸時代に幕府の役目として刀剣の試し斬り役を務めていた山田家の当主が代々 名乗っていた名称で、初代の貞武(宝永年間・1700年代初頭)から八代の吉豊(明治初頭)まで 約220年余り続いた。 山田家では、代々罪人の処刑も兼ねていたため「首切り浅右衛門」「人斬り浅右衛門」とも呼ばれ ていたが、幕府から決まった知行を受け取ってはいなかった。ただ、執行した死体から採った肝臓や 脳みそで丸薬を製造して売っていたとも噂され、3~4万石の大名に匹敵するほど裕福だったと言わ れている。その豊富な資金は、処刑された人の供養のためにも投じられ、池袋の祥雲寺には六代目浅 右衛門が建立した立派な「慰霊塔」が残っている。 七代目の浅右衛門吉利は、第67回直木賞の鋼淵謙錠の『斬』(ざん)に登場する父親吉利で、幕末 から明治初頭にかけてお役を務め、吉田松陰や橋本左内の首を刎ねたことでも有名である。 後妻の素傳(そで)も勝興寺の墓に眠っている。 勝興寺には、浅右衛門が使用していたタンス一棹が保存されていたが、戦災で惜しくも焼失してし まった。このタンスには怪談じみた伝説がある。概ね次のようなものである。 江戸が東京に変わり、罪人の処刑もそれまでの斬首から絞首刑に改められた。そのために浅右衛門 の仕事もなくなり、山田家も没落状態になり、家財道具などを整理した。タンスは古道具屋に売り払 われたが、このタンスを買った家の娘の精神状態がおかしくなり、夜になるとこのタンスを指さして おかしなことを口走った。こんなことが2、3回続いたために、この家ではタンスを古道具屋に返品 してしまった。 タンスの出所をたどってみると浅右衛門の持ち物だと分かった。そこで山田家ではタンスを引き取 り、供養のために勝興寺に納めることになった。とこがタンスを積んだ荷車が戒行寺坂にかかると、 どうしても動かなくなった。そこで当時の住職がお経をあげ、どうにかこうにか寺に運び入れたとい うことである。 勝興寺ではそのタンスに経文を納めてねんごろに供養したため、その後は何にも起こらなかったと いう。 世間では、山田家はタンスに死人の脳みそや生肝を入れてあったために、死者の遺恨が残っていた のだと噂したという。 勝興寺墓地には大正から昭和初期の映画界で活躍した名監督の島津保次郎の墓がある。島津監督の 代表作には『兄と妹』『光と影』『緑の大地』などがあり、門下からは五所平之助、豊田四郎、木下 恵介らの名監督が輩出している。 また,勝興寺の庫裡がある場所は、わが国社会主義運動の草分けの一人である堺利彦が明治43年 9月から「売文社」の看板を掲げた場所としても有名である。堺は一年間ここに住み、自分の生計を 維持し、同志の 生活を支援するために手紙・作文・翻訳などの代書業を営んだところである。結構、 繁盛したといわれている。時々、ここを訪れて調査している人に会うことがある。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベースにし、各種の資料を参考にして作成したものである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 新宿区誕生の契機になった内藤家、 歴史を今に伝える多武峯神社や駿馬塚。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 首都東京の中心部に位置し、自治体としては全国的に知名度の高い「新宿区」という地名は、宿場 町の「内藤新宿」に由来する。その内藤新宿は、かつて甲州街道の第一番目の宿場町として繁栄を極 めた。この宿場は、内藤家が幕府に返上した広大な屋敷の一部に作られものであり、従って、内藤家 は、今に繋がる新宿区の発展の出発点であると言っても決して過言ではない。 内藤家の系譜は古く、その先祖は藤原鎌足に繋がる言われているが、徳川家康との関連で語られる のは内藤清成である。 清成は家康に仕えていたが、北条氏の小田原城攻撃に参戦した功績によって相模国座間郡の五千石 を賜った。続いて天正18年(1590)、家康の江戸入府の際に、清成は鉄砲隊を率いてその名誉 ある先陣を勤めた。そして甲州街道と鎌倉街道(青梅街道)の交差点付近に陣を敷き、遠見櫓を築い て警護に当たり、北条氏などの残党に睨みをきかした。今の伊勢丹からそんなに離れていない場所で ある。 この当時の逸話は有名だ。家康は清成に対して「馬で一気に駆け回れるだけの土地を与えよう」と 言ったので、清成は白馬にまたがり、今の新宿御苑にある大榎を中心にして疾駆した。一周すると、 馬は滝のような汗を流して倒れ、息絶えた。清成は、白馬のお陰で広大な土地を手に入れることが出 来たというのである。江戸入り後、清成は関東八州庶務奉行、関東総奉行、江戸町奉行などを歴任、 行政面で大きな功績を挙げ、同僚である青山忠成と共に、幕藩初期の治世を力強く支えた。 新宿区と切って切れない縁のある内藤家の歴史は、今も主として内藤町を中心に確実に継承されて いる。 町の中心に位置し、鬱蒼としたけやきの樹林の中にある多武峯神社は内藤家の氏神様だ。規模はそ れほど大きくはないが、歴史に裏打ちされ、風格がある。祭神は内藤家の先祖の藤原鎌足と言われて いる。創立年代は不明だが、清成がこの地を拝領する以前からあった祠(ほこら)を、寛成5年(1 793)、12代頼以が再興して邸内の鎮守にしたと思われる。境内の石灯籠や水盤には同年の刻印 がある。 内藤家の祖先である鎌足を祀り、大化改新の舞台になった奈良の談山神社は、奈良県桜井市の多武 峯にあるが、恐らくこの時期に多武峯から勧請したものではないかと推察される。 多武峯神社には「駿馬塚」の石碑と「駿馬堂」があり、堂内には白塗りの木馬が納められいる。家 康の命で駆け回った時の白馬を祀ったものだ。もともとは新宿御苑内の駐車場付近にあったが、明治 になってここに移された。駿馬堂は、精力の回復、強精の祈願所としても知られている。 内藤氏は、清成・清次の二代にわたって幕府の要職である老中を勤めたが、四代清政の時に関東奉 行になり、房州勝山を拝領して大名になった。六代重頼の時に摂津富田、七代清枚の元禄4年(16 91)には信州の高遠藩に移り、内藤氏の藩政は明治維新まで続いた。新宿区と高遠町(現在の伊那 市)が友好都市関係を結んでいるのはこのことに由来する。 内藤氏が旗本時代に賜った土地は、当代随一の加賀百万石の前田氏よりも広かった。二回にわたっ て約八万坪を返上したが、それでも明治まで残った土地は十万坪(33万平方㍍)もあった。広大な 土地の一部は新宿御苑として今も多くの人に親しまれているが、ここは内藤家の中屋敷であり、上屋 敷は神田小川町、下屋敷は新宿下落合にあった。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベース にし、若干加筆したものである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 戦前の新宿映画街・カフェ街。 かつて林芙美子もここで働いていた。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 新宿の映画館の草分けは新宿二丁目にある太宗寺境内の焔魔堂奥にあった「大幸館」である。明治 42年6月1日の開館である。定員480名であった。この映画館は、大正7年に太宗寺横丁の西側 に移り「新宿館」と改称して日活直営館になったが、昭和20年5月に空爆のために焼失した。 大正9年には、今の三越の場所に新宿を代表する映画館である「武蔵野舘」が誕生した。 この頃、新宿に地下街を造る計画が持ち上がっていたが、地元の商店街は対応策として映画館を建 てて客寄せをすることとし、共同出資で洋画専門館の武蔵野舘を設立したのであった。 武蔵野舘は木骨鉄網コンクリート造りで屋上にドームがあり、当時の新宿では最もモダンな建築物 だった。人気者の牧野周一や山野一郎、徳川夢声などが弁士として活躍していた。 その頃の盛況ぶりについて、徳川夢声は「館内の息でのぼせそうになり、二階から人がこぼれ落ち るのでないかとヒヤヒヤした」と語っている。 次に映画館が造られたのは伊勢丹向かいの明治通り一帯で、大正13年開館の「新宿松竹館」を皮 切りに「新宿東宝」、「新宿文化」、「太陽座」などが相次いで造られた。 その他には、新宿通りを挟み伊勢丹前の丸井の場所に豪華な「帝都座」があった。昭和6年の開館 である。映画館の他に5階にダンスホール、地下にフランス風レストラン「モナミ」があり、銀の食 器を使用しているので有名だった。戦後、5階は小劇場に改修され、都内最初のストリップショーが 上演された。当初は「額縁ショー」といい、舞台に置かれた大きな額縁の中に、動かない裸婦が横座 りになっているだけだった。動くと法律に抵触するためである。軽演劇のムーランルージュ(新宿座 )は昭和6年に開館され、話題を集めた。 現在の四谷特別出張所の前には、大正5年に開設された「大黒座」という劇場があった。山の手の 大衆的な歌舞伎劇場として人気を博したが二度の火災などにより、昭和4年、松竹に身売りされた。 パラマウントの封切館になり、東京松竹少女歌劇の初公演も行われた。水の江滝子や川路竜子はここ 舞台でデビューした。戦災で焼失し、再建されなかった。 大正末期から戦前にかけて、新宿には二カ所のカフェー街があった。一つは三越の裏手一帯、もう 一つは末広亭のある一帯である。それまで新宿通りの表通りに面していた遊郭が新宿二丁目の裏手に 移ると、これらの場所には欧米式風俗営業のカフェや喫茶店が一斉に進出してきた。 昭和4年の『新版大東京案内』には次のような記述がある。 「まず第一のカフェ街は三越新築場の横丁である。美人女給無慮三千人を擁し(中略)。 ~ 第二の カフェ街京王電車発着駅の反対側の横丁である(今の末広亭付近)。この辺一帯のカフェ街に限って、 付近に遊郭がある関係から深夜1時、2時まで営業を黙認されているかたちだ」 作家の林芙美子は、大正末期にこの辺りのカフェに女給として勤めていた。彼女の出世作の『放浪 記』にはここのカフェ内部の描写や客とやりとりなどが詳しく描かれている。 林芙美子は、尾道高女を卒業した後、恋愛関係にあった因島出身の文学青年・岡野里一を頼って上 京した。雑司ケ谷で同棲生活をしながら、湯屋の下足番を振り出しに転々と職を変えていった。 昭和4年頃、この頃同棲していた病身の詩人の野村吉哉を養うために、新宿のカフェ「つるや」に 「ユミコ」という源氏名で働いていた。当時、職を求めて訪ねてきた平林たい子に、「つるや」の裏 にある「とらや」を紹介している。平林たい子もこの辺りのカフェで働いた時代があったのである。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベースにした。 (参考) 新宿歴史博物館・『キネマの楽しみ』。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 新宿駅・世界一多い乗降客、 開業当時は利用者ゼロの日もあった。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 早朝から夜遅くまで人波が後を絶えない新宿駅は、現在、一日の利用者が約350万人と言われ、 世界一乗降客の多い駅としてギネスブックにも登録されている。 いま全国に張りめぐらされている鉄道が創業されたのは明治5年9月。「汽笛一声新橋を~」の鉄 道唱歌で有名な新橋と横浜間である。約29キロを一時間で走ったという。 新宿駅が開通したのはそれから約13年後の明治18年3月1日のことである。この日、新宿駅は 渋谷駅、板橋駅、赤羽駅と共にささやかな一地方の駅として開業した。 当時は鉄道が敷かれると街道筋の宿場の客が奪われるとか機関車の煤煙で田畑が荒らされると言わ れ、下のスケッチ絵(工事中)のように新宿駅も、賑やかな内藤新宿よりはずっと離れた寂しい場所 に造られた。場末の駅である。 当時の「新宿停車場」の周囲は甲州街道、青梅街道の両街道に囲まれた雑木林や原っぱだった。小 さな木造駅舎で、東側に改札口がたったひとつあった。雑草が伸び放題の駅前の広場には一軒の茶屋 あるだけで、そのすぐ近くを玉川上水がとうとうと流れていた。 開業当時は一日3往復の運転で、2両編成の列車は小さな蒸気機関車に牽引されて運行された。当 時は人よりも物資を運ぶことが重視されていたようで群馬や長野の生糸や織物を横浜港へ輸送するル ートとして活用された。 このように新宿駅は開業時から貨物輸送が重点だったために、旅客の利用はいたって少なく、記録 によると開業当初の乗降人数は一日平均で71人、雨でも降ろうものなら乗降客は一人もなしという 日もあったようだ。 駅周辺の開発も一向に進まず、開業後十数年たった明治30年頃、駅構内でキツネの親子が汽車に ひかれたという記録が残っている。 新宿駅と飯田町駅が結ばれたのは明治27年10月。この時に四ツ谷駅が開設された。 鉄道が国有化されて甲武鉄道などの私鉄が国有鉄道に移行されたのは明治39年。初代総裁には後 藤新平が就任した。宮内省植物御苑が新宿御苑と改称されたのもこの年である。 この頃から新宿のまちは次第に活気を帯びるようになる。果実問屋の高野が開業したのは明治33 年のことだが、明治38年から42年にかけて、天ぷらの船橋屋、日の出洋服店、洋食の早川亭、パ ンの中村屋、梅田時計店などが次々と開業された。古い宿場町から脱皮して、新しい盛り場になろう としていた時期だが、特に中村屋は、その後、新宿の文化的な拠点として重要な役割を果たすことに なる。 大正3年12月には東京駅が開業した。映画劇場の「武蔵野館」が誕生したのは大正8年、新宿高 校の前身の府立六中の開校は大正10年、三越の開店は大正14年、紀伊国屋の開店は昭和2年であ る。新宿駅一帯は、大きく様変わりすることになる。 新宿駅の利用者も明治末期から大正期になると順調に増え続け、昭和元年の一日平均の乗降客は約 4万7千人にもなった。昭和4年には新宿駅に「自動切符販売機」が設置された。翌年には東京と神 戸間の東海道本線に特急電車の「つばめ」が登場した。 新宿では、昭和6年、帝都座やムーランルージュの帝国館が開館されて話題を集め、新生館、電気 館、昭和館なども次々と誕生し、新宿は浅草に次ぐ興行地に変貌していった。 神田旅籠町から伊勢丹本店が新宿の現在地に移ってきたのは昭和8年である。伊勢丹は隣にあった ほてい屋と激しい商戦を繰り広げ、これに勝利した伊勢丹は、2年後にはほてい屋を二百万円で買収 した。 明治通りが完成したのは昭和9年末。また靖国通りも同時期に拡張された。この頃、新宿は人の流 れや車馬の交通量では既に日本一の大都市になっていた。新宿駅の利用者も昭和10年には6万5千 人を超え、以後急速に乗降客の増加を記録していくのである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 貧しい子どもたちの「三銭学校」。 祥山寺には伊賀衆を偲ぶ忍者地蔵も。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 「忍者の寺」として知られ、その昔、近隣の貧しい子どもたちが通う「三銭学校」が開設されてい た祥山寺は、若葉一丁目一番地にある。新宿通りから南に法蔵寺横丁を入り、若葉二、三丁目方面に 下る坂のすぐ左手である。目立たない寺だから見過ごしてしまうこともある。 瑞渓山祥山寺は、赤坂種徳寺の末寺で、宗派は臨済宗である。開山は壁誉長老禅師で、古くは京都 大徳寺の末寺だったので、もと大徳寺の塔頭・祥山庵にちなんで祥山寺と命名されたものと思われる。 『文政寺社書上』には「文禄4年(1595)四谷村当地を拝領した」とあり、一般には種徳寺四代 住職の壁英宗趙が開山とされている。 この寺は、伊賀衆の菩提寺として知られ、今でも俗に「忍者の寺」と呼ばれている。当時、この辺 には家康入府当初から伊賀衆が住んでいて、町の名前も新宿通りの南側(若葉一丁目側)は南伊賀町、 北側(三栄町側)は北伊賀町と言われていた。 寺の玄関脇には1メートルほどの端正な石像の地蔵尊がある。伊賀衆の霊を供養したものであり、 「忍者地蔵」と呼ばれ、地域の関係者や寺を訪れる人たちに親しまれている。 この祥山寺の境内には、明治中期にいわゆると「三銭学校」と言われた学校があって、新宿区の史 跡に指定されている。 この地に隣接する四谷鮫河橋一帯には、当時、大変貧しい人たちが住んでいて、学齢に達しても就 学できない子どもたちがいっぱいいた。 こうした状況を見兼ねて、明治21年、四谷塩町長善寺の住職・武村秀学らが特殊学校の設立を思 い立ち、四谷区内50余りの住職と協議し、広く浄財を募った。その結果、五百円余りのカネが集ま ったので、それを基金として貧困のために勉強する機会がない子どもたちに読み書きを教える学校を 開設した。「各宗共立有信学校」である。 校舎は、もと南元町にあった妙行寺に設けた。授業料は無料。教科書、学用品はすべて学校から支 給された。 有信学校は、祥山寺の小島栄年住職の熱心な指導で教育の実績も挙げたが、開校以来四年足らずで 基金をすべて使い尽くし、明治25年6月にやむを得ず廃校に追い込まれた。 この学校には、近隣の商店の奉公人たちもたくさん学んでいたため、子どもたちや保護者の失望は 大きく、学校の再建を願う嘆願が相次いで出された。 そこで小島住職は、同じ考えを持つ人たちと相談し、「三宝社」という有志の社団を設立し、賛同 する社員が毎月三銭ずつ拠出する資金を子どもたちの学費に充てることによって学校を再建する計画 をたてた。 小島住職の献身的な努力によって、約千名の有志が集まり、月額30円の寄付金が確実に集まるこ とになった。そこで明治27年、校名も「有志共立有信尋常小学校」と改め、期待を担って学校は再 発足した。俗に言う「三銭学校」である。 校舎は祥山寺、教師は小島住職で、教科は読み書きそろばんを主としたもので、月謝や学用品は無 料であった。町の人たちの好意で「すいとん」がふるまわれることもあった。 三銭学校は明治34年頃まで続けられたというが、廃校の時期は明らかでない。明治33年には第 三次小学校令が公布されているが、こうしたことも背景にあるもと推定される。 学校教育制度が全く不充分な時代に、貧しい子どもたちのために、住民がカネを出し合って学校を 設立し、地域ぐるみで教育に取り組んだ歴史は極めて貴重であり、特に祥山寺と小島住職の献身的な 努力は高く評価されなければならない。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベースにし、若干加筆したものである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 「津の守坂」などに名残りを留める 荒木町繁華街・松平摂津守の屋敷跡。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 新宿通りから四谷三丁目の「車力門通り」を北に入ると荒木町の飲食街が連なり、いつも賑わって いる。街の様相は時代の流れと共に大きく変わっているが、何と言っても四谷地区では一番華やかな 一帯である。 昔、花街の検番があった荒木公園の脇を通って風情豊かな細い石段を降りると下の広場に小さな池 がある。「策の井」である。徳川家康が鷹狩りの途中、ここに名水があるのを聞き、立ち寄って水を 飲んだ。その時、この井戸で策の汚れを落としたためにこのように名付けられたという。池の脇には 「弁天祠」が建っていて街の人たちから愛されている。 今では信じがたいが明治の頃までここには高さ4メートルもの大きな滝があり、当時、江戸で有名 だった「王子名主の滝」「目黒不動の滝」「十二社の滝」などをしのぐ賑わいを見せていたという。 この滝や池を中心にした広大な一帯は、天和三年(1683)に美濃国高須藩主松平摂津守義行が 拝領し、子孫代々が住んだ上屋敷跡である。当時の古い地図を見ると屋敷は大変広く10万平方メー トル余りもあった。屋敷中央部の滝や池の周囲は庭園になっていた。 高須藩とは、江戸時代に美濃国(今の岐阜県南部)石津郡海津(今の海津市)にあった外様藩であ る。後に尾張藩の支藩になった。何度かの改易や廃藩を繰り返した後、尾張藩2代目藩主徳川光友の 次男・松平義行が藩を再建、これ以後、尾張徳川家御連枝である松平氏の所領となったのである。石 高は3万石である。高須藩は人的にも尾張藩を支え、何人かが尾張藩の藩主なっている。特に第10 代藩主の松平義建には子どもが多く、5男は一橋茂光で御三卿のひとつの一橋家当主、7男が会津藩 主の松平容保、9男が桑名藩主の松平定敬で、いずれも幕末に活躍し、歴史に名を連ねた人たちであ る。 高須藩は明治維新まで14代にわたって続き、最後の藩主・松平義勇は明治2年の版籍奉還で知事 に任じられた。その翌年、高須藩は尾張藩に併合されて廃藩になってその歴史を閉じたのである。 荒木町の松平屋敷は、明治維新のあと一部が解放されてから、俗に「津の守」(摂津守の略)と呼ば れていた。また、この付近には江戸時代、植木屋が多く、近在からいつも新しい樹木が運び込まれた ことから新木横丁(荒木横丁)とも呼ばれていたので、5年7月にこの荒木横丁という地名を採って 荒木町と名付けられ、今日に至っているのである。 明治5年になると滝の周辺には茶屋が開店し、春は花見、夏は納涼の客で賑わった。翌年、この滝 の上に「桐座」という芝居小屋が出来たのをきっかけに見世物小屋や料理店が次々と開店した。これ が後年の「荒木町三業地」に発展するのである。 荒木町東の新宿通りと靖国通りを結ぶ「津の守坂」は、松平摂津守の屋敷に隣接していた坂道であ ったこと、荒木町中央の「車力門通り」は松平家の裏門にあった台所に扶持米などを運ぶ荷車が出入 りした横丁だったことからこう呼ばれている。いずれもかつての松平屋敷の名残りを今に留める愛称 である。 なお、荒木町三業地の入口に当たる「車力門通り」の角には70年代初頭までびん付け油の老舗の 「うの丸商店」があった。このため当時この横丁は「うの丸横丁」とも呼ばれていた。私が初めて区 議会議員選挙に立候補(1971年)した時、うの丸さんのおばあさんに頼んでポスターを貼らせて いただいたこともある。いまでも稀に「うま丸横丁」を口にする人に出会ったりするが、今は昔のこ と、最近ではめっきり少なくなってしまった。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』、芳賀善次郎著『新宿の散歩道』を参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 「時の鐘」と「やぐら時計」、 徳川家ゆかりの名刹・天龍寺。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) 伊勢丹の角から明治通りを高島屋方面に向かうすぐ途中に葵の紋章のある威風堂々とした山門が見 える。禅寺の天龍寺山門である。 天龍寺は曹洞宗で山号は護本山。小田原大寺院の末寺で宝徳元年(1449)の創建という。 天龍寺の前身は、遠江国(現在の静岡県掛川市)の法泉寺である。法泉寺は、徳川家康の側室で第 二代将軍秀忠の母・西郷局の父親の菩提寺であったことから、家康の江戸入府の際に一緒に江戸に移 された。法泉寺の近くを流れる天龍川にちなんで天龍寺と命名された。 当初は牛込にあった。この時代、江戸城表鬼門を護る徳川家菩提寺の上野寛永寺に対して、裏鬼門 を鎮護する重要な役割を賦与されていた格式の高い名刹である。当時の住職は十万石待遇であり、江 戸城内の将軍の祈願行事に招かれるのを常としていた。 現在地に移ってきたのは今から約三百年以上も前の天和3年(1683)である。この年の牛込大 火によって移転を余儀なくされたもので、移転後も幕府の保護は厚かったという。 寺紋は徳川家と同じ三つ葉葵である。 天龍寺には、上野寛永寺や市谷八幡と共に「江戸の三名鐘」と呼ばれていた有名な「時の鐘」があ る。元禄13年(1700)常陸笠間城主・牧野備後守威貞が寄贈したもので宿場町の内藤新宿一帯 に時刻を告げていた。 現在の鐘は、銘文によれば元禄13年の初代の鐘、寛保2年(1742)の二代目の鐘に続く三代 目の鐘で、明和4年(1767)多摩郡谷保村(現在の国立市)の鋳物師・関孫兵衛が鋳造したもの である。鐘の総高は155㌢、口径は85・5㌢の堂々とした名鐘である。昭和11年、国の重要美 術品に指定されたために、幸いにも戦時中の供出を免れた。 江戸の「時の鐘」は8か所あって、明け六つ(日の出。大体午前6時頃)と暮六つ(日没。大体午 後6時頃)に打っていた。 天龍寺があるこの一帯は、江戸城から遠いために、武士が登城に間に合うよう明六つは通常より3 0分早く打つようにしていたのである。このため、内藤新宿の遊郭で遊ぶ客にとっては他より地域よ りも30分早く追い出されるために、「追い出しの鐘」と呼ばれて随分評判が悪かったという。 また、天龍寺には珍しい「やぐら時計」がある。三代目の「時の鐘」と同じく牧野備後守成貞が寄 進したものである。この時計をもとに鐘を突いたという。 時計は高さ103㌢のやぐら型の台に乗っている。このため「やぐら時計」と呼ばれている。本体 は縱24㌢、横16㌢、奥行16・3㌢の箱型で上に高さ11㌢、径15・1㌢のお椀型のベルが付 いている。約4㌔の重り2個を使い、指定した時刻になると上に取り付けてあるベルが鳴って時刻を 知らせる仕組みになっていて、明治初年まで使われていた。 時計の文字盤中央には牧野家の三つ柏の紋がある。鐘もやぐら時計も新宿区の文化財に指定されて いる。 この寺の山門は、天龍寺第三十八世の慈恩賢孝が建立したもので、昭和12年から6年かけて完成 を見た。「将来、オリンピックが開かれたら外国人に見てもらいたい」と考え、昭和の初めから画し ていたという。天龍寺は世界一の乗降客がある新宿駅のすぐ近くにあるが、東京大空襲の戦火は免れ、 ざっそうとした中で都内屈指の威容と風格を誇っている。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』、吉村弘著『大江戸時の鐘音歩記』、野村敏雄『新宿うら町おも てまち』などを参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 読み継がれる『山月記』『李陵』、 中島 敦 は四谷の三栄町で生まれた。 ( 2012 年 8 月 20 日・記入 ) ここ数年は若干違う状態になっているが、かつて高校で使用する国語教科書に登場する小説の中で トップを占めたのは夏目漱石の『こころ』、それに次ぐのが中島敦の『山月記』であった。下に掲げ たの表(工事中)は90年代初頭のものであるが、このふたつの作品は、三番目に位置する森鴎外の 『舞姫』を大きく引き離している。 漱石が牛込で生まれ、各地を回った後、晩年には再び牛込に戻り、「漱石山房」を舞台にして名作 を世に送り出し、50歳直前にその生涯を閉じたことはよく知られている。しかし、中島敦が四谷で 生まれたことについては、余程文学に関心のある人でもない限り、一般にはほとんど知られてはいな いと思う。 敦は、明治42年(1909)5月5日、四谷区箪笥町59番地に生まれた。今の三栄町10番地 辺りである。父の中島田人は当時36歳、漢文学の教師をしていた。祖父も彼の3人の兄もみんな漢 文学に造詣の深い中国文学者であった。敦が漢学の素養が深かったのは、この家の文学的な環境に負 う所が大きい。 敦は明治43年2月、父母の離婚によって埼玉県久喜町(当時)の祖父母の許に引き取られたため に、わずか数え2歳で四谷を離れた。その後、父の転任で一時は朝鮮にも渡ったが、18歳で一高に 入学し、東京帝国大学国文学科へと進んだ。 敦の処女作は、一高在学中の19歳の時に発表した『下田の女』である。 持病のゼンソクに苦しめられた敦は、昭和17年(1942)、数え34歳という若さで夭折した。 英才であった。惜しみても惜しみある短い生涯である。 彼の作品の中で、年代を問わずに最も多くの人に読み継がれている名作の『山月記』は、死の前年 に書き上げられたものである。次のような格調高い書き出しで始まる。 「隴西の李徴は博学才頴、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついでに江南尉に捕せられたが、 性、狷介、自ら恃む所頗る厚く、賤吏に甘んじるを潔しとしなかった」 この短編は、己が詩集を長安風流人士の机の上に置かれることを望んだ李徴であったが、その願い を果たさず、ついに我が身を獰猛な虎に変えていくという奇怪な物語である。 敦の作品の多くは、彼の死後に発表されたために、その非凡な文才は、生前はほとんど知られず、 没後に高く評価されることになる。漢学の才能を縦横に駆使した『李陵』は、匈奴の大軍との激戦に 敗れ捕らわれの身になった漢の武将・李陵やその李陵を弁護したために武帝の怒りに触れ、辱めの罪 を受けた司馬遷、李陵と同じく捕虜になったが漢への忠誠心をいささかも変えることがなかった蘇武 の三人の性格と有為転変の数奇な境遇を活写したもので、中島敦の代表作である。 敦は、出生の地である四谷には、生後僅か10カ月しかいなかった。漱石と牛込との深い関係と違 い、敦と四谷を結び付ける物はほとんど無い。しかし、敦はこの四谷で生まれた希有な才能の作家で あり、今も多くの人を引き付けてやまない作品は、高校国語の教科書でも沢山取り上げられているよ うに、時代を超えて読み継がれている作家であることだけは間違いのない事実である。 私は、日本文学史に燦然と輝く優れた作品を残した中島敦が、三栄町で生まれたことを四谷地域に 住む一人として大変誇りに思っている。この事実をもっと多くの人に知ってもらうために、出生地に 「記念碑」くらいは建立してもいいのではないかと常に思ってきた。「記念碑」の建立を推進しよう とする賛同者はいないものでしょうか。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 戒行寺の「鬼の平蔵・供養乃碑」、 人足寄場で先進的な社会救援策。 ( 2009 年 7 月 25 日・記入 ) 日蓮宗の妙典山・戒行寺は、須賀町9番地の油揚坂(戒行寺坂)上の北側にある。瀟洒なたたずま いの寺である。文禄4年(1595)に麹町8丁目に創建され、寛永11年(1634)江戸城拡張の ために当地に移ってきた。 開山は玉泉院日養上人である。麹町堀端にあった小庵を隣に住んでいた宮里作兵衛と協力して一寺 にした。開基の宮里氏の法名・妙典開運経日珠から妙典の2字を取って寺の山号にしている。 現在の戒行寺住職の星 弘道氏は日本書作院理事長で、毎年新年早々開かれ注目されている「現代書 道二十人展」の一員。日展審査員も勤める日本書道界の大御所である。 さて、この寺の墓地は杉並区堀之内にあるが、その中には池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』で有名 な「火付盗賊改め」を勤めた鬼の平蔵・長谷川平蔵宣以(のぶため)の墓と思われる長谷川家の墓地 がある。 平蔵は延享3年(1746)江戸本所で生まれた。父は幕府の御先手組(おさきてぐみょ弓頭で、 後に京都町奉行まで出世した男である。平蔵は妾服だったが正妻に子どもがなかっため、父の死後家 督を継ぎ、安永3年(1774)39歳の時、西の丸書院番になり、続いて進物番、西の丸御徒頭を 歴任、天明6年(1786)には父親がかつて務めていた御先手組頭に任じられた。 御先手組とは、将軍直属の親衛隊(戦闘部隊)で江戸城本丸諸門の警備や将軍が外出するときに部 隊の先陣を務めることを任務としていた。重大事件が発生した時には、町奉行方の応援に参じること もあったという。 「四ツ谷絵図」では、御先手組の屋敷は四谷御門から内藤新宿に至る甲州街道(新宿通り)の両脇 に点在し、また、池波正太郎の小説では、平蔵は九段付近、部下の与力や同心が住む長屋は四谷坂町 一帯になっている。 平蔵は、御先手組頭と兼務で「火付盗賊改め」を命じられた。時まさに天明の大飢饉による「打ち 壊し」が始まった時期であった。当時の江戸には浪人や無宿者などの犯罪予備軍が集まり、盗みのや り方も次第に「殺して奪う」から「火をつけて盗む」というように変わってきていた。そのため、警 察役の町奉行とは別に、刑事専門の「火付盗賊改め」を設け、町を巡回して常に情報を集めながら犯 罪者の取締りを行ったのである。 平蔵は火付盗賊改めに9年間在職し、盗賊の摘発や犯罪の防止に多くの功績を残した。その中でも 「人足寄場」は、平蔵が犯罪者を扱った経験に基づき、時の老中・松平定信に建議して設置したもの で、犯罪の再発防止に多いに役立ったと言われている。 この施設は、飢饉などによる無宿者や刑期を終了した犯罪者を一定期間収容し、職業訓練などをし て、更生を図ることを目的にしたものであった。この先進的な社会救済策によって、江戸の犯罪は減 少し、治安は回復していったという。大変な功績である。 人足寄場が作られたのは中央区佃島付近で、昔は石川島と呼ばれていた。現在、住吉神社と佃公園 の間に残る塀にその面影を偲ぶことができる。塀は石川島と佃島の境界だった。 平蔵は現職に在任中の寛政7年(1795)僅か50歳の若さで世を去った。 平蔵の菩提寺・戒行寺の正門入ってすぐ右側の境内には、二百年忌の平成7年(1995)に建立 された「長谷川平蔵宣以供養乃碑」がある。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 新宿二丁目の 「耕牧舎牧場」 、 芥川龍之介はここに住んでいた。 ( 2009 年 5 月 25 日・記入 ) 靖国通りを新宿駅方面に向かい成覚寺前を過ぎるとすぐに信号がある。それを左折して進むと新宿 通りに出るが、この辺り一帯には、明治21年の頃から芥川龍之介の実父・新原敏三が経営していた 「耕牧舎」という牧場があり、この付近は「牛屋が原」と呼ばれていた。 この「耕牧舎」の所在地は内藤新宿2丁目71番地。母方の芥川家に引き取られていた龍之介一家 は、1910年(明治43年)秋にこの場所に移転して来た。そして、その後4年間、龍之介一家は ここに住んでいたことになっている。龍之介19歳から22歳の多感な時期である。 しかし、一家が内藤新宿に転居した後、龍之介は在学していた一高の方針に従って本郷寮に一年間 入寮した。このため彼がどの程度実家のある内藤新宿で過ごしたのかは必ずしも定かではない。この 四年の間に龍之介は好成績で一高を卒業して東大に進学するが、一高同期の久米正雄や菊池寛などと 交流を結び、創作意欲を醸成させていった。菊池寛、山本有三、土屋文明などと第三次「新思潮」を 発刊したものこの時期である。 実父が経営し、養家の芥川一家が住んでいた「耕牧舎」は、動物や糞尿の臭気が漂い環境に良くな いということで大正2年、警視庁令で廃止させられた。こうしたこともあり、龍之介一家は四年後の 1914年(大正3年)10月、滝野川の田端に転居することになる。 龍之介が友人を介して早稲田南町の漱石山房で開かれた漱石門下生の集まりである「木曜会」に出 席したのは新宿から転居しておよそ一年後のことである。その2カ月後、龍之介は「第四次・新思潮 」の創刊号に『鼻』を発表したが、この作品は師と仰ぐ漱石の激賞を受けることになる。これが龍之 介の文壇デビューの最大の契機になったことはよく知られている。 田端に移った龍之介は、代表作の『芋粥』『蜘蛛の糸』『地獄変』『杜子春』『河童』などの作品 を次々と発表した。 しかし、一方では神経衰弱や腸カタルなどを患い、義兄の自殺や彼が残した借金の苦労などもあり、 ついに1927年7月24日、「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」という有名な言葉を残し、 致死量の睡眠薬(異説もある)を服毒して僅か35歳で他界することになる。 独特の文才で新たな領域を切り開いてきた才気溢れる青年作家のあまりにも早すぎる死、惜しんで も惜しみきれない死であ った。 一方、「耕牧舎」がなくなった後の内藤新宿2丁目一帯には、1921年(大正10年)3月、遊 郭がつくられた。 当時、靖国通りの南側の新宿通りの両側には遊女屋が並び、繁盛していたが都市の体裁上、こうし た町の配置状況は好ましくないということで、警視庁から耕牧舎跡地一帯に移転するよう命令が出さ れた。当時の皇太子(後の昭和天皇)の通学路に当たっていたための処置とも言われている。 折しも大正9年、新宿通りの北裏側から花園町にかけての約650余戸を焼け尽くした新宿最大の 大火によって、通り南側の遊女屋十数軒などが焼失した。こうしたこともあり、遊女屋は警視庁の命 令期限までに全部内藤新宿2丁目一帯への移転を完了した。戦後は「赤線区域」などとも言われたが、 1959年(昭和34年)3月、売春防止法の発効で全ての遊女屋が廃業するまで、新宿二丁目では 40年近くにわたって営業が続けられた。 この地域が刻んできた独特の流れを受け継いでいるのか今も「新宿2丁目」は特異な雰囲気を持つ 町として有名である。 かつて芥川龍之介の父・新原敏三が「耕牧舎」という牧場を営んでいた町、龍之介も青春の一時期 をここで過ごし、文壇への助走をつちかった町、そして年端のいかない遊女たちが身の上の悲しさに 涙を流し、その遊女のいのちの成り代わりの旭地蔵がいまも凜として鎮座する町。 新宿二丁目は、芥川龍之介が住んでいた時代から今日まで、さまざまな世相を映し出して今に至っ ているのである。 ※ 本稿は、芳賀善次郎著『新宿の散歩道』を参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 文明開化期の面影が漂う 新宿区の表玄関・四谷見附橋。 ( 2009 年 5 月 10 日・記入 ) 江戸城の外堀を跨ぐ「四谷見附橋」は、皇居方面から新宿区に入る東の玄関部分に当たる。現在の 四谷見附橋は、20年余り前に架け替えられた二代目になる。 都内最古の陸橋として愛された初代の四谷見附橋は、明治44年(1911)から大正2年(19 13)にかけて建設された。橋の長さは22、8間(41、5㍍)、幅12間(21、8㍍)、構造 設計は樺山正義、装飾設計は田島儕造が行った。二人とも新進気鋭の技術者であった。 四谷見附橋の南側には、日本橋とほぼ同時期に造られたネオバロック様式の赤坂離宮(現在の迎賓 館)がある。橋の華麗な装飾は、このような周辺の環境を意識して施されたのである。 初代の四谷見附橋は、文明開化期の貴重な文化遺産と言われた。 橋を側面から見ると鋼構造のアーチから15本の支柱が上部の道路面を支え、その支柱の柱間と対 応して高欄にはイオニヤ式の間柱があり、中央部に橋名板が付設された。橋名板が橋の真ん中にある のは今でも珍しい。幾つものランプを組み合わせた背の高い橋灯、花崗岩を使った橋詰の装飾、矛と 花輪を細かく細工した青銅製の高欄、曲線が美しい橋詰やその下の橋台の赤レンガの壁面など多くの 特徴を持っている。橋はこのような優美な姿で、長い間、四谷の玄関口を飾っていたのである。 開橋式は大正2年10月5日に盛大に挙行された。 明治天皇崩御の喪があけ、それまで沈んでいた世相を吹き飛ばすかのように橋詰には大緑門が設け られ、また沿道には紅白の幕、橋上には万国旗が取り付けられ、神楽などの余興も盛況を極めたとい う。当時の麹町、四谷両区の関係者の心意気が伝わってくるような気がするが、これには2年前(1 991年)に行われた日本橋の開橋式に対する対抗心もあったのかも知れない。 このように多くの人から愛された初代の四谷見附橋も新宿通りの拡張と老朽化のために架け替えら れることになった。当時、貴重なこの歴史的な名橋を保存すべきだという声も高まり、特に土木関係 者からは解体を惜しむ声が上がった。貴重な文化遺産に対する称賛の声でもあった。 私も保存運動の一翼を担ったが、残念ながら最終的には解体され、一部は八王子南部の多摩ニュー タウンの公園に移設された。四谷見附橋は、ここでは「長池見附橋」と名前を変えて余生を送ってい る。日本最古のアーチ橋はこうした歴史を辿り、その姿を僅かに今も留めているのである。 二代目の四谷見附橋は、1987年から1991年に掛けて架け替え工事が行われた。橋の長さは 初代よりも7、2㍍長く、幅は16、9㍍広くなっている。歩道と車道の間にある背の高い照明灯は 以前はなかった。幅員が大きく広がったために新しく造られたものである。親柱、橋灯、高欄などは 復元されたり修復して再利用されたりしている。橋名板や高欄の複雑な飾りは、型を取り新しく鋳造 されたものだというが、基本的な橋の形は初代の優雅な姿を二代目も引き継いでいる。現在のJR四 ツ谷駅が開通したのは明治27年(1894)である。初代の四谷見附橋が竣工する19年前のこと になる。 四ツ谷駅北口の坂を上りきった所に自然石の石碑があって、次のような歌が刻まれている。 「たれもみなこのころにてここかしこ、けしきをそえてさかえさせばや」 これは、四谷在住の国文学者で歌人の福羽美静が周辺の土手に植えられた桜を詠んだもので、明治 33年(1900)に建立されたものである。 ※ 本稿では、安本直弘著『四谷散歩』、神永義彦著『四谷見附橋』、ホームページ『四谷見附橋』を参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 大正時代、新宿・中村屋には、 中村彝など多くの文化人が集っていた。 ( 2009 年 5 月 10 日・記入 ) 新宿駅東口にある中村屋は、数ある新宿区内の有名店を代表する店の一つだが、いつも沢山のお客 さんで混んでる。特に名物料理の「純インド式カリー」(中村屋ではカレーではなくカリーと命名) は根強い人気を博し、地方からわざわざ食べに来る客も多いという。 中村屋の創業者は、相馬愛蔵・黒光夫妻である。「己が生涯を通じて、文化国家に貢献したい」と いう気持ちの相馬夫妻の元には、大正時代、多くの芸術家たちが集った。 相馬夫妻を中心に中村屋で繰り広げられた芸術家たちの交友の世界は、いつしか「中村屋サロン」 と呼ばれるようになった。 中村屋サロンは、実に多彩な人たちで彩られている。その代表的な人材は、画家の中村 彝(つね)、 彫刻家の萩原碌山、盲目の詩人と言われたロシアのエロシェンコ、インドの革命運動家のラス・ビバリ ー・ボース等である。 洋画家の中村彝は、明治40年、21歳の時に相馬夫妻の援助を受け、店の裏にあるアトリエに住 み込んだ。そして大正3年、夫妻の長女・俊子をモデルにして描いた「少女」が文展に入選し、画壇 に登場した。その後、落合に自分のアトリエを構え、名作の「エロシェンコ像」を描き、国際的にも 評価されるようになった。しかし、大正13年、持病の結核が悪化し、吐血して一人寂しく死んでい った。享年31歳という若さであった。全く惜しいというしかない。彝の落合アトリエは現存してお り、これまで新宿区議会でも、度々、保存の必要性が提起されている。 彫刻家の萩原碌山は、明治12年、相馬愛蔵と同じ長野県安曇野で生まれた。相馬黒光によって芸 術に対する眼を開かれた碌山は、最初、洋画の道を歩んだ。しかし、フランスに遊学してロダンの影 響を受け、近代彫刻の礎を築いた記念碑的な作品の「坑夫」を制作した。 帰国後は中村屋奥のアトリエで創作活動に励み、「文覚」「デスペア」などを発表、明治43年に は日本の近代彫刻史上最高傑作と言われる「女」が制作された。しかし、熱心な創作活動で魂を擦り 減らしたのか、碌山は突如喀血し、明治43年4月20日、帰らぬ人となった。まだ若干32歳。惜 しみ切れない若い死であった。 盲目の詩人・エロシェンコは日本の盲学校で学ぶために大正4年に来日し、東京日日新聞記者の神 近市子(後の社会党代議士)の紹介で相馬夫妻と知り合った。ロシア革命で学資の仕送りが止まり、 更にスパイ容疑で国外退去命令が出され、中村屋も捜索を受けた。相馬夫妻は警察の態度に憤慨し、 毅然として当時の淀橋署長を「家宅侵入罪で告訴した。その結果、警察署長は辞任に追い込まれたと いう。 エロシェンコはその後、中国に渡り魯迅らと親交を結び、大正12年にソ連に帰国した。 エロシェンコの姿は、中村彝や鶴田吾郎の絵で私たちにもなじみが深い。鶴田吾郎の「盲目のエロ シェンコ」は中村屋に展示されている。 革命運動家ボースは、大正4年、当時イギリス領だったインドから日本に亡命して来た。日本政府 はイギリスの抗議を受け、国外退去命令を出したため、相馬夫妻は彼をアトリエにかくまって世話を し続けた。その後もボースに対する日本政府、イギリス政府の追及が続き、十数回も隠れ家を移り住 む生活をしたが、相馬夫妻は最後までボースを守り抜いた。この間、彼と行動を共にした連絡役の相 馬夫妻の長女俊子と大正7年に結婚した。第一次世界大戦が終わった同年、日本への帰化が認められ、 彼は自由の身になったが、妻の俊子は長く厳しかった地下生活で身体を蝕まれたためか大正14年に 夫と二児を残して僅か28歳の若さで世を去った。 ボースは、その後もインドの独立運動に邁進したが、昭和20年1月、母国インドの独立を見るこ ともなく亡くなり、二人の長男正秀も終戦間際のこの年の6月、沖縄の悲惨な戦いで戦死した。 相馬家に強い愛情と感謝の気持ちを抱いていたボースは、昭和2年、中村屋が喫茶部の開設をした 時、「インド式カリー」を店の名物料理として提供しようと提案した。発売当時は強烈な香りなどで 敬遠されたりしたが、その後、改良が進み、売上も伸びた。 当時の一般カレーは10銭から12銭だったが、中村屋のカリーはなんと80銭。しかし、それで も飛ぶように売れたという。今でも中村屋のカリーは、この店の名物である。 ※ 本稿では、安本直弘著『四谷散歩』、中村屋のホームページを参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 社会主義運動の先駆者・堺 利彦の 「売文社」は四谷で産声を上げた。 ( 2009 年 3 月 10 日・記入 ) 須賀神社の男坂を上がり、まっすぐ進んだ右側に勝興寺の庫裡がある。ここはわが国の社会主義運 動の草分けの一人である堺利彦が明治42年9月から一年間住んだところで、初めて「売文社」とい う変わった名前の看板を掲げた場所である。 堺は福岡県の出身で号を枯川といい、当時の革新系新聞「万朝報」の記者をしていた。明治36年、 社の方針が日露戦争開戦論に傾いたため、幸徳秋水らと共に万朝報と決別し、平民社を設立して「平 民新聞」を発行し、わが国社会主義運動の中心的な存在になった。 ところが、日露戦争の開戦を契機として官憲による社会主義者への弾圧は激しくなり、明治41年 の「赤旗事件」により、堺は大杉栄、荒畑寒村らと共に投獄され、2年の刑を受けた。堺が獄中にあ った明治43年、いわゆる「大逆事件」によって幸徳秋水ら26名が起訴され、社会主義運動は壊滅 的な打撃を受けた。同年9月、刑期を終えて出獄した堺は、自分の生計と獄中の同志・家族の生活援 助のため、ここ須賀町に文章の代作や翻訳などを請け負う「売文社」を設立したのだった。 「営業案内」は次のようになっている。 ◎ 本社の営業種目は凡そ左のごとし (イ) 新聞、雑誌、書籍の原稿製作。 (ロ) 英・仏・独語、その他外国語の和訳。 (ハ) 和文の外国語訳(英・仏・独訳等) (ニ) 演説、講義、談話等の筆記。 (ホ) 趣意書、意見書、報告書、祝辞、祝文、 広告文、書簡文、其他一切の文章の立案、代作、および添削等。 この当時の状況を、堺の長女・近藤真柄は次のように書いている。 「明治44年、私が数え年9歳、当時四谷区南寺町6番地、天王さんと呼ばれていた須賀神社の石 段50幾つかを登って、前進して右側、お寺にくっついて建っている家が売文社という看板を初めて かかげた父の家であった。 四角いガス灯のガラスに「堺」と書き、その下の門柱に「売文社」の木札があり、その横に私ども 親子3人が立っている写真がある。 父は確か古着屋で買ったと聞いている黒紋付の羽織を着、母も空巣に全部とられて、着ていたため に残ったというすべすべした布地の糸織りの着物に紋付の羽織を着、私は七五三の祝いに本来なら本 裁ちの長袖であるべきものを、紫銘仙の矢絣の元禄袖の着物に加藤のおばさまに作って頂いた紫紺の 紋羽二重にダリア模様の被布を着ている。いずれも一張羅を着込んだ親子三人初の写真である」。 売文社は明治44年9月、左門町九番地(現在の柳澤歯科医院)に移転した。ここでは少し大きい 「売文社」と「英独仏語教授」の看板を掲げたという。また、当時の朝日新聞に格安に広告も出した らしい。次のような堺の文章もある。 「広告というのはエライもので、売文社は一月一日からお客があった。イの一番は帝国大学の学生 さんで、英文倫理学書の一部分を反訳せようと言ふのであった。二番さんは或る出版社で、これは独 逸文の写真の絵解きを反訳せよと言ふのであった。それから或友人の御世話で耶蘇教の女学校の卒業 論文の代作もやった。或る地方から短編小説の代作や小学校新築落成の祝辞の注文も来た」。 更に一年少し後の大正元年12月に売文社は須賀町四番地(現在の丸正総本店東側)に移った。当 時の様子を堺はこうも書いている。 「小生の家の前には昼夜とも警察のお役人が張番をして下さる。そして外出する小生と来訪の方々 とを尾行をなさる。それがために人様に御迷惑を掛けるのは、誠に御気の毒に堪えぬ心地がする。然 し政府でも、営業の妨害は決してせぬと言ふ御趣旨で、単に売文社の営業上の関係として小生と往来 なさる方々に対しては、勿論何のお構ひも無いと言ふ事ですから、其辺は何卒御安心願上升」 社会主義者・堺利彦の「売文社」は、昼夜、警察の監視を受けながらも評判は上々で、結構繁盛し ていたようである。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベースにし、近藤真柄氏の 『随想』などを参考にして作成したものである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 日本の近代史に燦然と輝く 「西念寺横丁」の女性たち ( 2008 年 10 月 10 日・記入 ) 四谷駅から新宿通りを四谷三丁目方面に向かい、三本目の路地を南に入る道を「西念寺横丁」とい う。この横丁の突き当りは西念寺という服部半蔵ゆかりの名刹だが、手前の西側一角は、山崎朋子の 著書『あめゆきさんの歌』によって数奇な生涯が広く紹介され話題になった評論家・山田わかの旧居 があった所である。 わかは明治12年(1879)に横須賀市久里浜に生まれ、小学校四年まで首席を通したが、進学 させてもらえず、僅か16歳で結婚した。しかし、折り合いが悪かった婚家を飛び出し、ある女性の 紹介を得て、一攫千金を夢見て渡米したが、女性の共謀者によって娼婦として売り飛ばされてしまっ た。 その後、シアトルの日本人新聞記者の手引きによって娼館の脱出に成功したわかは、サンフランシ スコの山田英学塾に落ち着いた。この塾の教師が、わかを指導し、著名な評論家まで導いた終生の伴 侶・山田嘉吉だった。 明治39年(1906)、帰国した嘉吉・わか夫妻は南伊賀町の西念寺横丁に居を構えた。帰国後 わかは「青鞜」の一員としてデビュー、翻訳・小説・評論などを次々と発表した。更に、朝日新聞の 「女性相談欄」も担当したことで、その知名度は不動のものになった。 およそ女性としての苦しみの限りを知り尽くした彼女だったからこそ大衆の奥底に触れた回答を出 すことができ、その考えが多くの女性から支持されたものと思われる。 山田わか夫妻が住んでいた家の裏には、大正4年(1915)から5年にかけて婦人運動家の平塚 らいてうが住んでいた。らいてうは明治19年(1886)2月、麹町区三番町の高級官僚の三女と して生まれた。知的で豊かな家庭に育ち、当時としては最高のエリート女性であった。 しかし、彼女は勉学の中で既成道徳や家族制度に疑問を持ち、知的水準の優位を背景に次々と実験 的な行動を続けた。 明治41年(1908)2月には、漱石山房に出入りしていた小説家の森田草平との心中未遂事件 (塩原事件)により警官に逮捕された。この事件を契機に、らいてうは「青鞜」を発刊し、自ら『元 始、女性は太陽だった』を発表した。そして大正3年(1914)には、5歳年下の画家・奥村博史 と戸籍は別のまま結婚した。「若いツバメ」の流行語のもとになったと言われている。 当時、山田嘉吉について社会学を学んでいたらいてうは、小石川から西念寺横丁に移って来たが、 その時の様子は『自伝』に記されている。らいてふが住んだのは嘉吉の弟の持ち家だったようだ。す ぐ後ろには大杉栄と別居した堀保子もいたと記述されている。らいてうの長女が生まれたのもここ西 念寺横丁である。 らいてうは大正5年2月、奥村の療養先の茅ヶ崎に移転したが、その後、『婦人公論』で与謝野晶 子と「母性保護論争」を展開し、山川菊栄や山田わかもこれに加わって一大論争に発展した。大正7 年には女性の政治的・社会的地位や自由を確立させることを目的にした日本初の婦人運動団体として 「新婦人協会」を設立した。 戦時中には侵略戦争に反対し、戦後は、再軍備反対、核兵器廃絶などの活発な運動を続けた。らい てうがなくなったのは昭和46年(1971)5月24日。享年85歳であった。 なお、この横丁の川島薪炭店には、一時、市川房枝が住んでいた。また、主婦連会長として活躍し た奥むめおの旧居も西念寺のすぐ南側である。 「西念寺横丁」には、山田わか、平塚らいてう、市川房枝、奥むめおなど、日本の近代女性史に燦 然と輝く人材が相前後して住んでいたのである。 【 本稿は、安本直弘著『四谷散歩』をベースに若干加筆したものである 】 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 大京町で偉大な生涯を閉じた アララギ派の巨匠・斉藤茂吉 ( 2008 年 8 月 10 日・記入 ) 四谷四丁目交差点から千駄ケ谷駅方面に向かって50メートルぐらいの先の左側に「PJビル」と いう建物がある。20数年前、ここには「斎藤神経科」という病院があった。この場所こそ歌人でア ララギ派の巨匠と謳われた歌人・斎藤茂吉の終焉の地である。 茂吉は、1882年(明治15年)5月14日、山形県南村山郡堀田村大字金瓶(現在の山形県上 山市)の農業、守谷伝右衛門の三男として生まれた。小学校の頃から成績がよく、特に絵画や習字が 好きで、当時は画家になろうと考えたこともあった。高等小学校に進んだ頃、守谷家の親戚で浅草で 医院を営む斎藤紀一の勧めで医者になることを決意し、上京した。 開成中学校を経て旧制一高に入学した茂吉は、新しい交友関係の中から文学に開眼していった。 『新声』や『明星』などの文学雑誌を読みあさり、鴎外や露伴の作品にも接するようになった。一高 から東京帝大に進む頃、正岡子規の『竹の里歌』を読んで短歌にも魅せられ、1906年(明治39 年)、歌人の伊藤左千夫を訪ね、その門下生になった。 その年、茂吉がつくった短歌5首が、当時、左千夫が編集していた『馬酔木』に初めて掲載されて いる。茂吉は、08年に『馬酔木』に代わって創刊された句誌の『アララギ』に多くの作品を次々と 発表し、また、編集そのものも手掛けるようになった。 しかし、その後茂吉は、島木赤彦、古泉千樫、中村憲吉らと組み、また、前田夕暮、北原白秋らと 交わりながら新風を目指し、左千夫との間に激しい対立を生む至った。 左千夫は1913年に急逝するが、この年、茂吉の名前を不動のものにした歌集『赤光』が刊行さ れた。 死に近き母に添寝のしんしんと遠田のかはづ天に聞こゆる のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐてたらちねの母は死にたまふなり などは、教科書にも取り上げられ、茂吉の代表作として広く知られている歌である。 一方、医師としての茂吉は、1905年、東京帝大に入学すると同時に斎藤紀一の婿養子になり、 帝大を卒業した後は、東京府巣鴨病院に勤務し、更に県立長崎病院精神科部長も歴任した。また、2 2年から25年にかけて精神学研究のためにヨーロッパを外遊し、医学博士号を取得した。そして2 7年、養父の斎藤紀一の後を継いだ茂吉は青山病院の院長に就任した。句集『ともしび』はこの頃の 作品である。 第二次大戦下、茂吉は戦意高揚の歌を盛んに発表した。敗戦によって深刻な打撃を受けたが、その 時期の作品には沈痛なものが多い。 1947年11月、茂吉は東京戻り、最後の歌集となった『つきかげ』(54年刊行)に納められ ているの作歌の時代が始まる。50年、茂吉は新宿区大京町21番地の斉藤神経科に移った。翌年5 1年には文化勲章を受賞した。しかし、この頃から体力の衰えが著しく、53年2月20日、心臓喘 息のために大京町の自宅で永眠した。終焉の地のビルの一角にはめ込まれたプレートが次のように書 かれている。 新宿の大京町といふとおり わが足よわりて住みつかんとす 父斎藤茂吉は、空襲で南青山の自宅を喪ったあと、昭和25年11月 14日、この場所の新居に住み、昭和28年2月25日に没した。 右の歌は、最後の歌集『つきかげ』に収められている。 平成元年十一月 斎藤茂太 茂吉が文学と医学の両道を極めたように、家族も多彩な活動をしている。養父の紀一は医師と政治 家、茂吉の長男茂太は医師で著述家、次男の北杜夫も著名な作家であり、医者でもある。茂吉夫人の 輝子も何かと話題の多い人であった。 【 本稿は、安本直弘著『四谷散歩』をベースにし、その他の文献を参考にして若干加筆したものである 】 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 近代日本文学の先駆者 二葉亭四迷は、四谷の住民だった。 ( 2008 年 6 月 10 日・記入 ) 二葉亭四迷の『浮雲』は、日本の近代小説の先駆けと言われている。写実主義の描写と言文一致の 文体で書かれたこの先駆的な小説は、1887年から91年にかけて発表されたが、当時の文学関係 者に大きな衝撃と影響を与えた。 二葉亭四迷の本名は長谷川辰之助という。名古屋藩士・長谷川吉數と志津の一人っ子として元治元 年(1864)2月28日、江戸市ケ谷合羽坂の尾張藩上屋敷で生まれた。五歳の時に母の実家があ る名古屋に移り住み、そこで漢学とフランス語を学んだ。明治8年(1875)、父の仕事ので関係 で松江に移動、ここでも漢学を修学した。明治11年(1879)、15歳の時に、松江から東京に出 て祖母と共に四谷左門町に住んだ。2年後の明治13年7月頃、四谷伝馬町一丁目14番地の水野市 之助(父吉數の実父茂三郎の養子)方に止宿した。ここは今の四谷一丁目13番地で、四谷中学校校 庭の西側に当たる一角である。 現在、この場所は「二葉亭四迷の旧居跡」として平成3年12月に新宿区の史跡に指定されており、 「説明板」が設置されている。 この年、四迷は陸軍士官学校の入学試験を三度も受けたが、いずれも不合格となった。翌年、東京 外語学校露語科に入学、給費生に選抜され、寄宿舎に入った。 明治19年1月、四迷は坪内逍遥を訪ね、逍遥の勧めによって『小説総論』を発表した。翌明治2 0年(1887)、『浮雲』を第一編を坪内雄蔵名義(逍遥の本名)で刊行し、その「はしがき」で初 めて「二葉亭四迷」と号した。 この変わった筆名は、彼が小説を書くようになった時、父が随分怒って「そんな奴は、くたばって しまえ! 」と叱ったので、これは面白いと思ってそのまま筆名にしたと言われているが、自分で自分 をあざけって名乗ったという説もあり、真相はつまびらかではない。 四迷は、非常にロシヤ語が堪能でツルゲーネフの『めぐりあひ』や『あいびき』などを翻訳し、そ の作品は当時の多くの人に感銘を与えた。 明治22年(1889)、外字新聞の翻訳者として内閣官房局に入った。社会主義にも関心を持ち、 貧民救済のため貧民街に出入りし、その時に出会った娼婦が最初の妻の福井つねである。明治30年 には内閣官房局を辞した。 その後、再び筆を取り始め、明治33年には東京外語学校教授になった。その後、ハルピンや北京 で渡ったりしたが、明治37年(1904)、大坂朝日新聞東京出張員となり、旺盛な文筆活動をす るようになった。明治39年には『其面影』、翌年には『平凡』の連載を開始した。共に四迷の代表 作である。 明治41年(1908)6月、朝日新聞のロシア特派員として日本を出発、7月にモスクワ、ペテ ルブルグに到着した。しかし、この頃、神経衰弱になり、翌年初めには肺炎・肺結核になった。 帰国することになり、4月5日、ペテルブルグを出発した。9日にロンドン到着し、17日マルセ イユ、22日ポートサイド、5月6日コロンボと航海は順調だったが、船内で重体、危篤になり、つ い に明治42年5月10日午後5時15分、インド洋上のベンガル湾上でついに帰らぬ人となった。 まだ46歳という若さであった。 翌年、朝日新聞から二葉亭四迷の全集が刊行された。その校閲にあたったのは、当時朝日新聞で働 いていた石川啄木であった。 四迷は、日本の近代文学史に燦然と輝く影響を与えたが、「文学的な理想は極めて大きく特異なも のであり、その人柄は謙遜であったが世界的なスケールの人物」と評されている。 一つの時代を切り開いたこのような逸材が新宿区内で生まれ、私たちの町・四谷に住んでいたとい うことは、地域に住む者の一人として、私は大きな誇りを感じるのである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 東京15区の歴史を継承 今年は四谷区が誕生して130周年。 ( 2008 年 3 月 10 日・記入 ) 明治初年、当時の東京府は15区と6郡で構成されていた。新宿区の前身であった四谷区や牛込区 は、1878年(明治11年)11月、東京15区の中のひとつとして生まれた。従って、今年は四 谷区や牛込区が誕生して130周年という区切りの年になる。 当時の15区というのは、麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布、赤坂、小石川、本郷、下谷、浅 草、本所、深川の各区である。東京の名所を代表するような由緒のある名前ばかりである。ただ、お もしろいことに現在の23区の中には旧15区の名称を継いでいる区はどこもない。 一方、6郡とは荏原、東多摩、南豊島、北豊島、南足立、南葛飾の各郡である。当時の南豊島郡の 中に、今は新宿区になっている内藤新宿、番衆町、柏木、角筈、大久保などが含まれていた。 のちに現在の新宿区を構成することになるもうひとつの淀橋区は、四谷・牛込両区から半世紀あま り遅れて1932年に誕生した。大久保・戸塚・落合・淀橋の四町が合併して一区を編成したもので ある。 さて、発足当時の四谷区の戸数は4829戸、人口は1万6539人、牛込区の戸数は7519戸、 人口は2万5835人であった。四谷区の戸数は15区では最小、人口も赤坂区に次いで少なく、小 規模な行政区であった。 もう少し詳細に四谷区を見てみよう。新しい四谷区には31の町があった。 伝馬町三丁目、伝馬町新一丁目、忍町、塩町三丁目、箪笥町、坂町、北伊賀町、新堀江町、荒木町、 舟町、愛住町、永住町、尾張町、仲町三丁目、南伊賀町、南寺町、寺町、須賀町、左門町、東信濃町、 右京町、大番町、平長町、鮫が橋、鮫が橋谷町二丁目、元鮫が橋南町、千駄ケ谷西信濃町、千駄ケ谷 大番町、千駄ケ谷甲賀町、千駄ケ谷町三丁目、千駄ケ谷仲町二丁目である。町名は、その後、さまざ まに変遷して今日に至っている。 後に四谷区になる麹町十一、十二、十三丁目は麹町区、市ケ谷本村町、片町、七軒町は牛込区、内 藤新宿は南豊島郡に属していた。 昭和9年に編集された四谷区史には「明治以降大正に至って四谷大通りの東部及び西部は度々大火 に見舞われた。伝馬町塩町付近が市区改正実施以前に道路の拡張を見たのもこの為であり、大正期に 及んで新宿町の青樓が街路より転じて一廓に纏められたのもまた、これが結果であった」と述られて いる。 また区史には、大正12年の大震災で甚大な被害を被ったが下町一帯に比べれば「概して軽微」で あり、四谷は下町方面の被害民の救助に当たったとも記されている。 しかし、東京を焦土にした戦災による被害は大きく、四谷区の人口も老人・学童・幼児の疎開、住 居の焼失、食糧不足などで大幅に減少した。昭和15年10月1日の四谷区の人口が、7万6440 人であったのに対して、20年6月10日には1万4831人、11月1日には1万1245人まで 激減している。 東京の中でも区部は戦災で壊滅的な打撃を受けた。戦前(昭和15年)の人口に比べて区部の人口 は半分近い59%にまで落ち込んだ。特に下町の深川・城東両区の人口は、戦前の6%にまで激減し た。 このように戦災で各区の均衡が失われ、都区制度に問題が生じてきたため、区や郡の統合が検討さ れた。当時は東京は35区あったが検討の結果、これを22区に整理した(この直後に板橋区から練 馬区が分離して現在の23区になった)。 この改革では四谷区、牛込区、淀橋区の三区の合併が適当 とされ、昭和22年3月15日に統合が実行され、現在に至っている。 当時、新聞社が新しい区名を募集したところ、早稲田区、戸山区、山の手区、花園区、新宿区など の応募があったという。「新宿区」は新宿御苑や新宿駅などで既に全国的に知られており、新区名は 「新宿区」になった。 四谷区や牛込区が実際に存在したのは1878年から1947年までの69年間、もう一方の淀橋 区の歴史は短く1932年から47年まで僅か15年間であった。 ※ 本稿では、安本直弘著『四谷散歩』、旧四谷区発行の『四谷区史』を参考にした。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 服部半蔵ゆかりの西念寺 西念寺には半蔵の槍があり、文化財に指定されている。 ( 2007 年 6 月 10 日・記入 ) 半蔵の名は、徳川家に仕える旗本としてよりも、忍者の頭領として後世 に名を残すことになったが、「槍の半蔵」は「鬼半蔵」「大半蔵」とも言 われ、「徳川16将」のひとりに数え上げられていた程の武将である。   服部半蔵の墓(写真左)と半蔵が建立した家康の長男信康の供養塔。 新通りをを四谷駅から四谷三丁目方面に向かい、三本目の路地を南に入った新宿区若葉二丁目の一 角に服部半蔵ゆかりの西念寺がある。専称山安養院と号し、芝増上寺の末寺で浄土宗である。 寺には寺宝として槍一筋が保存されている。 半蔵は天下に「槍の半蔵」として知られた程の槍の名手である。新宿区の登録文化財になっている 槍は、半蔵が愛用したものである。 初めは麹町清水谷の小庵であったが、文禄2年(1592)、徳川家康の家臣・半蔵が開基となり、 心蓮社専誉念無上人を開山に迎えて一寺を設立した。 半蔵の父保長は、伊賀国服部の領主だったが、家康の父清康の時代に岡崎に出て徳川家に従った。 半蔵の初出陣は16歳の頃、三河宇土城の夜討ち襲撃である。その後の戦闘にも何度か功績をあげ、 次第に家康に重用されるようになった。 家康は人質で駿府にいた時、今川義元の養女・築山殿をめとり、長男信康をもうけた。信康は、後 に信長の娘・徳姫を妻に迎えたが、徳姫はしゅうとめの築山殿との折り合いが悪く、そのため母思い の信康とも合わなかった。築山殿は身持ちが悪かったと言われ、一時は伊勢に移されたが、母を慕っ ていた信康は勝手に岡崎に呼び戻してしまった。そんなこともあって、徳姫は「夫の信康が築山殿と 共謀して武田氏に内通している」と父の信長に密告した。信長は娘の徳姫を信じて家康に対し、信康 と母の築山殿を自決させるように命じた。家康は涙をのんで築山殿に追っ手を差し向けて殺し、信康 には切腹を命じた。 天正7年(1579)9月、半蔵は命により信康の自害に立ち会い、その介錯をしたと言われてい る。これが半蔵にとって終生の心の重荷になり、信康供養のために出家して草庵を開いたものと思わ れる。 西念寺本堂脇には、半蔵の墓と共に半蔵が建立したと言われる庇護したという岡崎三郎信康の供養 塔がある。 天正10年(1582)5月、本能寺で信長が殺害された時、家康は堺にいて手勢が少なかったた め、いち早く岡崎に帰らねばならなかった。家康は最短距離の伊賀越えの間道を通ることとし、京都 の豪商・茶屋四郎次郎の案内と半蔵一族の警固のもとに出発した。途中、土民の一揆が方々に起こり 難行したが、無事岡崎に帰り着くことが出来た。これを世に「伊賀越えの危難」と言い、家康一生の うちで最大の危機であった。半蔵はこの「伊賀越え」の功績によって家康に認められ、後に遠江国で 八千石を賜った。 天正18年(1590)には家康の江戸入国に従い、与力三十騎、伊賀同心200人を支配して半 蔵門外に住んだ。皇居の半蔵門はこれにちなんで付けられた名称である。 半蔵配下の伊賀同心とな った伊賀者たちは、いわゆる「伊賀忍者」であり、このため、彼らを率いた半蔵の名は、徳川家に仕 える旗本としてよりは、むしろ、忍者の著名な頭領として後世に名を残すことになったが、「槍の半 蔵」は「鬼半蔵」「大半蔵」とも言われ、「徳川16将」のひとりに数え上げられていた程の武将で ある。 半蔵は慶長元年(1596)11月4日に55歳で死去している。 なお、新宿通りから西念寺に至る道は「西念寺横丁」と呼ばれている。かつてこの当たりは「南伊 賀町」と言った。この南伊賀町には、明治から大正にかけて山田わか、平塚らいてう、市川房枝が住 んでいた。いずれも日本女性史、女性解放史を語るうえで、欠かすことの出来ない錚々(そうそう) たる人たちである。 また、この西念寺横丁では、江戸時代、「妻敵討ち」(めがたきうち)という世にも珍しい事件が起こ っている。「妻敵討ち」とは、妻を連れ出して駆け落ちした男を妻の夫が成敗することである。この 時代は、武士、町人ともに公認されていたという。この事件については、機会を改めて紹介したい。 【 本稿は、安本直弘著の『四谷散歩』をベースに若干の加筆をしたものである】 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※ 近代落語の始祖・三遊亭円朝旧居跡 孟宗竹が茂り、回廊式の洒落た庭があった。 (2007年6月10日・記入) 近代落語の始祖と言われている三遊亭円朝の新宿時代は、芸の最盛期で あった。新宿周辺が舞台となった作品としては『怪談乳房榎』や『名人長 次』などがある。  新宿一丁目にある「三遊亭円朝・旧居跡」の石碑 。 区立花園小学校がある新宿一丁目北側の旧花園町一帯は、江戸時代、「二五騎町」といい、高遠藩 ・内藤氏配下の「鉄炮百人組」の組屋敷があったところである。 天正18年(1590)、家康は江戸入府に先立ち、内藤清成に先陣を命じ、新宿一帯の警護に当 たらせた。その時、内藤氏に従って江戸入りしたのが伊賀者の鉄炮百人組である。幕府の鉄炮百人組 は、この内藤組の他に根来組(牛込弁天町)、伊賀組(四谷霞ヶ丘)、青山組(青山南町)等があっ た。それぞれ与力20騎から25騎、同心100人で組織されていたので、新宿一丁目にあった百人 組屋敷は「二五騎町」と呼ばれていた。 内藤組はここが手狭になったために、1部を大久保に移した。これが後の大久保百人組で、いまも 町名が残っている。二五騎町は明治になって内藤新宿北裏町、大正半ばには花園町、そして昭和48 年(1973)には新宿一丁目目になって現在に至っている。 区立花園小学校の南側にある花園公園の一角に「三遊亭円朝旧居跡」と刻まれた立派な石碑がある。 近代落語の「始祖」と言われている三遊亭円朝が、明治21年(1888)から28年(1895) まで約7年間、この辺りに住んでいたことを記念して昭和50年(1975)に建立したもので、新 宿区の史跡に指定されている。 円朝は本名を井渕次郎吉(いずぶちじろきち)といい、天保10年(1839)湯島切通し町で生 まれた。父が二代目円生の弟子であったことから、円生門下に入り、七歳の時に小円太を襲名した。 17歳で真打ちに出世して名を円朝と改めたが、この頃は師匠ゆずりの芝居ばなしに励み、21歳で 『真景累ケ渕』を、23歳で『怪談牡丹灯籠』を創作、自ら口演して大人気を博した。 当初は衣装や道具をかざし、派手な演出をしていたが、明治5年には芝居ばなしを捨て、扇子一本 の素ばなしに転向した。取材に基づいた実録的な人情ばなしに徹し、多くの新作を発表・口演して新 時代を切り開き、近代落語の偉大な一ぺージを開いたのだった。 円朝の作品は速記本として活字化されて全国に普及していった。二葉亭四迷は速記本をヒントにし て革新的な小説の『浮雲』を書いたと言われるように円朝の作品は明治の言文一致体運動に多大の影 響を与えた。 円朝は江東区南二葉町から新宿に移ってきたが、当時は、妻こう、長男朝太郎、長男の妻ちよ、養 女たみの5人暮らしであった。 円朝が移り住んだ屋敷は、回りを四ツ目垣で囲み、隣家との間には孟宗竹の薮が茂っていた。屋敷 内には広い野菜畑やひのき、杉、柿の植え込みがあり、回遊式の庭があった。 新宿時代は、円朝の芸の最盛期であった。新宿周辺が舞台となった作品としては『怪談乳房榎』や 『名人長次』などがある。 明治24年(1891)には明治天皇を前に『塩原多助一代記』を上演したが、同年の6月以降は 寄席から身を引き、もっぱら座禅、茶の湯、創作活動にいそしんだという。 円朝はその後、小石川水道町から下谷車坂に移り、明治33年(1900)、60歳で亡くなった。 辞世の歌は、いかにも円朝らしく洒脱に富んでいる。 今すこし 遊びたけれど お迎えに一足先に ハイ 左様なら 【本稿は、安本直弘著の『四谷散歩』をベースに若干の加筆をしたものである 】 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 四谷時代の夏目漱石 漱石は、幼少の2年間を四谷で過ごした。 (2007年6月10日・記入) 漱石は本名を夏目金之助といい、幼年時代の一時期を四谷で過ごしてい 馬琴の代表作でわが国最大の長編小説『南総里見八犬伝』は、四谷信濃

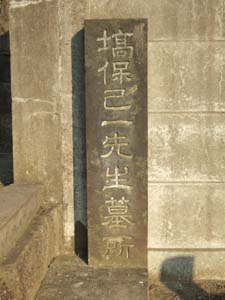

JR信濃町駅から青山の方に向かってすぐのところに歩道橋がある。この歩道橋がある一帯は滝沢 馬琴終焉の地で、馬琴はここでわが国最大の伝奇小説の『南総里見八犬伝』を完成させたのである。 馬琴は下級武士の5男として深川に生まれた。幼少より絵草子類を好み、俳諧をたしなんだ。寛永 2年(1790)、戯作者を志して山東京伝の門をたたいた。最初は断られたが無理やり頼んで京伝 に 使えた。 翌3年の春、『尽用而二分狂言』を刊行、これが戯作の処女作になった。更に5年秋、飯田町の履 物商・伊勢屋に婿入りした。相手は3歳年上の寡婦お百である。 しかし、馬琴は商売が嫌いで、書道を教えながら戯作に励んだ。その後、旺盛な文筆活動に入り、 数年の後には神田明神下同朋町に移ったが、この間、『椿説弓張月』『俊寛僧都島物語』『近世説美 少年録』などの作品を次々と著した。更に文化11年(1814)からは大作の『南総里見八犬伝』 を発表し始めた。 馬琴は60歳の天保6年(1835)、医師であった最愛の息子の宗伯が38歳で病死したので、こ れを契機に「四谷鉄炮組」の御家人株を買い、妻のお百や息子の嫁、孫と共に四谷信濃坂にあった古 家に移ってきた。今の信濃町駅の南側にある歩道橋あたりである。ここの購入費は旧宅と蔵書7百余 部の売却費を当てたと言われている。 当時、親友に当てた手紙によると、信濃町の古家と屋敷は次のような状況だったという。 「屋敷は間口わづか六間に候へども奥行四十間有之、凡弐百四拾坪の地所にて、奥に六間に九間の大 竹薮あり、空地も有之候間菜園にすべく存候」 ここに移って来た時、『南総里見八犬伝』は未完で、しかも馬琴は眼を患っていた。信濃町の新居 はあばら家で荒壁茅葺きであった。書斎も無かったという。視力の衰えた馬琴は、冬の日など障子の 隙間から寒い風が吹き込む中で、膝が痛むのを我慢しながら筆を取った。しかし、眼が見えなくなる と口述し、息子の嫁にそれを筆記させたのである。こうしてわが国最大長編小説『南総里見八犬伝』 は、筆を始めてから実に28年目に当たる天保12年(1841)に信濃町にあった旧居で完成を見 た。 『南総里見八犬伝』は、仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌 の八つの徳目を象徴する八犬伝が、運命 の糸に操られながら里見家の臣になり、よく外敵を防いで坂東に功名をとどろかすという波瀾万丈の 物語で、9集98巻106冊に及ぶ大著である。その文体は雄渾華麗な和漢混淆体であり、挿絵も素 晴らしく工夫が凝らされている。 馬琴は、ここに約12年間住み、嘉永元年(1848)11月6日、82歳で死去した。 辞世の句は「世の中の やくをのがれて もとのまま かへすは あめと つちの人形」。 馬琴の性格は、「綿密で神経質だが持続力にすぐれ」、「意志は強いが小心で気弱なところがあり、 世俗との交わりを嫌った」ところがあったという。 馬琴の本名は、瀧澤興邦。筆名を曲亭馬琴(きょくていばきん)と号した。これは「くるわでまこ と」(廓で誠)、すなわち遊郭で真面目に遊女に尽くしてしまう野暮な男という意味だという。 現在、多くの書物や教科書などは滝沢馬琴と書いているが、これは明治以降使われるようになった 表記であり、本人は滝沢馬琴という筆名は使っていない。 馬琴の墓は文京区茗荷谷深光寺にある。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 四谷の寺に眠る名士たち 各分野の歴史に登場するあの人この人の墓 (2006年7月25日・記入) 四谷地区には41もの寺があります。それぞれの寺には、文化財として 価値が高いものをはじめとして数々の貴重な遺産があります。そこで、そ れぞれの寺に眠る「名士たち」の墓を訪ねてみました。全部はとても紹介 できませんから、主な方々のみです。   服部半蔵の墓(写真左)と半蔵が建立した家康の長男信康の供養塔。 ■ 服部半蔵の墓 西念寺(新宿区若葉2丁目9番地) 三河生まれで伊賀忍者の「伊賀組」を率いて徳川家康に使え、江戸城の警備に当たった。今も皇居 の「半蔵門」にその名を残す。槍の名手で「槍の半蔵」と言われた。半蔵は西念寺の開基である。愛 用の槍が寺宝として残っている。本堂裏にある家康の長男信康の供養塔は半蔵が建立した。信康は、 信長の命によって母と共に自決させられたが、半蔵はその自決に立会い、介錯を行ったと言われてい る。これが半蔵の心の重荷になり、信康供養にために西念寺を開いたと言われている。 ■ 高松喜六の墓 愛染院(新宿区若葉2丁目8番地) 浅草の名主。元禄十一年に内藤家の領内に新しい宿場の開設を幕府に請願し、内藤新宿を開設した。 当時の甲州街道は、江戸日本橋から第一の宿場の高井戸までは16キロもあったために、高松喜六 (喜兵衛)など5人の町人は中間に新しい宿場を造りたいという申請をした。幕府は、5千5百両と いう大金を上納させ、内藤氏の屋敷を約一万坪返上させ、そこに新しい宿場の建設を許可した。 喜六は太宗寺を中心にした道の両側に町屋を造り、自ら本陣を経営した。今日の新宿の発展の基礎は 高松喜六によって築かれたといっても過言ではない。  高松家の墓。墓地の右側に説明版が設けられている。 ■ 塙保己一の墓 愛染院(新宿区若葉2丁目8番地) 江戸時代後期の国文学者。7歳で失明、15歳で江戸に出て勉学に没頭。歌を萩原宗固、国学を加 茂真淵に学ぶ。検校になり、江戸表六番丁に「和学講談所」を設立した。保己一には多くの著書があ るが、その中でも1530巻に及ぶ大書『群書類従』は特に有名である。これは、わが国の古書をま とめて編集したものである。その後も『続群書類従』『史料』などを編纂した。 「番丁で眼あきが盲に道を聞き」と川柳で読まれた。後に保己一は「総検校」の地位を与えられたが、 文政5年(1822)、76歳で波乱万丈の生涯を閉じた   遠塙保己一の墓。「前総検校塙先生の墓」と刻まれている。 ■ 西尾家の墓 勝興寺(新宿区須賀町8番地) 遠江国横須賀藩三万五千石の西尾氏の側室たちの墓が寺域奥に林立している。 ■ 山田吉昌の墓 勝興寺(新宿区須賀町8番地) 通称「首斬り朝右衛門」と呼ばれ、江戸時代の罪人に斬首刑を執行した。 ■ 榊原健吉の墓 西応寺(新宿区須賀町10番地) 幕末から明治にかけて活躍した最後の剣客。12歳の時、直心影流男谷精一郎門下になり、免許皆 伝。幕府の剣術師範になり、道場開設。後に撃剣会を創設し、剣術の隆盛に勤めた。   写真左は山田吉昌の墓。

写真右は榊原健吉の墓がある西応寺本堂。 写真左は山田吉昌の墓。

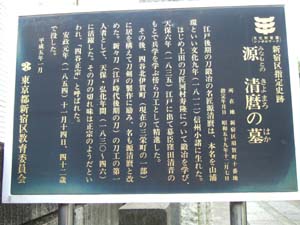

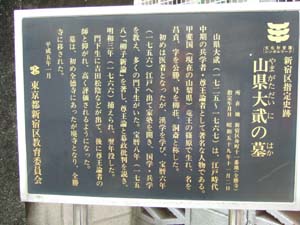

写真右は榊原健吉の墓がある西応寺本堂。■ 源 清磨の墓 宗福寺(新宿区須賀町11番地) 江戸後期の刀鍛冶。小諸生まれ。江戸に出て剣道を学ぶ。四谷に居を構え、刀剣の製作に励み、源 清麿に改名した。名匠「四谷正宗」と言われた。勤皇の志が厚く、幕府の朝廷政策をはかなんで自殺 した。他に刀剣学者・内田疎夫、清麿の師匠・水心子正秀の墓がある。   源清麿の墓(写真の左から二基目。右から水心子正秀、内田疎夫の墓が並ぶ)。 写真右は、宗福寺の入口に掲示されている新宿区教育委員会の案内板。 ■ 永井直重の墓 一行院(新宿区南元町19番地) 一行院はここに下屋敷があった元下総国古賀七万二千石の大名・永井直勝が開基。直重は直勝の四 男。彫金の岩本昆寛の墓もある。 ■ 山県大弐の墓 全勝寺(新宿区舟町11番地) 江戸中期の尊王論者。甲斐国生まれで、国学を学び、岩槻藩に使える。後に塾を開き、勤皇の大義 を説いて幕府の失政を非難、倒幕思想を展開して逮捕され、刑死した。   山縣大弐の墓(左の写真の中央)。 右は全勝寺の入口にある案内板。 ■ 大草庄兵衛の墓 長禅寺(新宿区四谷4丁目4番地) 求玄流砲術の祖。墓には「求玄大草先生之墓」と書かれている。 ■ 林 国雄の墓 長善寺(新宿区四谷4丁目4番地) 江戸後期の国文学者。本居宣長に学び、四谷で門人に教えた。 ■ 内藤家の墓 太宗寺(新宿区新宿2丁目9番2号) 信濃国高遠藩三万三千石の大名。新宿御苑は内藤家の下屋敷 新宿区の区名は「内藤新宿」に由来 する。 ■ 水野家の墓 天龍寺(新宿区新宿4丁目3番17号) 元上野国安中藩二万石大名。大きい五輪塔は水野家三代元綱の墓。四代元知の時、事件を起こして 除封される。 ■ 恋川春町の墓 成覚院(新宿区新宿2丁目15番18号) 江戸中・後期の戯作者、浮世絵師。小石川春日町に住んだので恋川春町と称した。黄色の表紙を使 った出世作『金々先生栄華夢』は好評で「黄表紙」と言われた。代表作の『鸚鵡返文武二道』は、当 時記録的な売れ行きだったという。春町は大田何畝などと共に天明狂歌の作者としても有名で、狂歌 名は酒上不埒(さけのうえのふらち)と言い、多くの作品を残している。   恋川 春町の墓(写真左中央)は、有名な旭地蔵と隣り合っている。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 開園百周年を迎えた「新宿御苑」 国民公園・新宿御苑は日本農業発祥の地でもある。 (2006年7月25日・記入) 徳川家康は、内藤清成に対して「馬で一気に駆け回れるだけの土地を与 える」と言った。清成は白馬にまたがってグルッと1周した。白馬は滝の ような汗を流してばったりと倒れた。この広大な土地が高遠藩主・内藤家 の江戸の中屋敷になり、「新宿御苑」となって現在に至っている。  新宿御苑・新宿門に掲げられた「新宿御苑100周年」の巨大なデコレーション。 四季を通じて多くの来園者に親しまれている新宿御苑は、天正18年(1590)に豊臣秀吉から 関八州を与えられた徳川家康が江戸城に入城した際、譜代の家臣であった内藤清成に授けた江戸下屋 敷の一部である。 東は四谷、西は代々木、南は千駄ケ谷、北は大久保に囲まれた広大な地域である。 ここは甲州街道や青梅街道と鎌倉街道が交差する交通の要衝であったことから、この一帯の警護な ど軍事的な目的から家康は信頼できる家臣に与えたものと思われる。 広大な地域の給付には逸話がある。「家康は清成に対し“馬で一気に駆け回れるだけの土地を与え る”と言った。清成は白馬にまたがり、いまも御苑内にある大榎を中心にして一周すると、馬は滝の ような汗を流してばったり倒れて息絶えた」というのである。 内藤町の多武峰神社には「駿馬塚」と白馬が納められた「駿馬堂」がある。 内藤氏七代の清枚(きよかず)は元禄4年(1691)に3万3千石の高遠藩城主になった。しか し、石高に比較して内藤氏の江戸屋敷は加賀百万石の前田侯よりも広かったため、その後、かなりの 部分を幕府に返上した。それでも明治初年にはまだ十万坪以上もの敷地が残されていた。 庭園内には山や谷があり、武蔵野の樹木が生い茂った中に幾つかの池や滝があった。現在の大木戸 門を入った突き当たりにある玉藻池を中心とする日本庭園は、安永元年(1772)に玉川上水の余 り水を利用して造られた内藤家の庭園・玉川園の一部である。 明治5年、政府は内藤家から上納された9万5千坪と隣接地を合わせた17万8千坪の敷地にわが 国の近代農業の振興を目的とした「内藤新宿試験場」を設置した。 ここでは果樹・野菜の品種改良や蚕を飼って製糸工場が造られたり、豪州から緬羊を初輸入して飼 育したりした。更に明治7年には農事研究所(東大農学部の前身)が設置された。御苑は近代農業発 祥の地なのである。 その後、新政府は農業振興政策の拡充のため、内藤新宿試験場の役割の一部を他所に移した。明治 12年、ここは宮内省の「新宿植物御苑」として新たなスタートを切った。 新宿植物御苑の時代には、現在日本庭園になっているところを中心に鴨池、養魚池、動物園(大正 15年に上野に移転)が造られ、皇室の御料地農園として運営された。 明治26年、わが国近代農業の先駆者・福羽逸人によって西洋温室が建設された。日本初の本格的 な温室である。ここで植苗の栽培研究が行われ、青森のリンゴなど日本の各地方にあった野菜・果樹 類が生み出された。この温室は今でも「温室一号館」として使用されている。 明治35年から4年の歳月をかけて大改造が行われた。明治39年5月、明治天皇を迎え日露戦争 勝利の祝賀を兼ねた開園式が盛大な挙行された。それ以降、ここは「新宿御苑」と命名され、皇室の 「パレスガーデン」となった。大正時代には西洋庭園が9ホールのゴルフコースとして利用されたこ ともある。 昭和10年後半になると戦争の陰が御苑を覆い始めた。昭和20年5月の東京大空襲では台湾閣な ど一部を除いて壊滅状態になった。 戦後、復旧が進み、昭和24年5月には皇居外苑、京都御所と共に新宿御苑は「国民公園」になっ た。国民公園というのは、旧皇室用地を国が直接管理し、広く一般に解放する公園である。日本には 三ケ所ある。新宿御苑が一般市民に解放されるようになったのは、国民公園になった昭和24年5月 からである。既に半世紀以上になる。 今年7月、新宿区は伊那市と友好都市の提携を結んだ。もともとは新宿御苑が高遠藩主であった内 藤氏の江戸屋敷だった縁によるが、旧高遠町が合併によって伊那市になったために、これまで高遠と 結んでいた友好都市の関係を再提携したものである。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 高松喜六と塙保己一の墓 新宿を創った立役者と盲目の国文学者が眠る寺 (2006年7月15日・記入) 新宿区の区名は宿場町の「内藤新宿」に由来します。開設したのは浅草 の名主・高松喜六でした。塙保己一は盲目の国文学者ですが、大著『群書 類従』は有名です。両者の墓は若葉2丁目の愛染院にあります。   愛染院の本堂。右は塙保己一の墓地の入口に建てられている石柱。 新宿通りの四谷二丁目交差点を南に入り、天王坂の途中左側に愛染院がある。 山号を独鈷山、寺号を光明寺といい、大塚護持院末寺の新義真言宗である。もともとは慶長十六年 (一六一一)、麹町貝塚付近に創立され、寛永十一年(一六三四)当地に移ってきた。『文政寺社書 上』には次のように記されている。 「弘仁年間(八一〇-二四)弘法大師が関東に法を広めたとき、麻布善福寺に一宇を建立したが、そ の奥の院が愛染院である。御守本尊に五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承したといわれる 独鈷を所蔵したため、独鈷山愛染院と称した。愛染尊は秘仏で住職もその姿を拝することができず、 その後幾星を経てその由来も分からなくなった」 このように古い歴史が述べられているので、慶長当時の開山正斎は中興の師と思われる。 墓地には内藤新宿の開祖、高松喜六と江戸時代の盲目の国学者、塙保己一の墓がある。 高松喜六は、もと浅草阿部川町の名主で、高松喜兵衛と言った。当時、甲州街道は江戸から第一宿 駅の高井戸まで十六キロもあったので、元禄十一年(一六九八)、喜兵衛ら五人の町人は幕府に対し 新しい宿場の設立を申請した。幕府は五千六百両という大金の上納を条件に、内藤氏から甲州街道の 両側の屋敷約一万坪を返上させ、許可を与えた。喜兵衛は名を喜六と改めて内藤新宿の名主となり、 太宗寺を中心として道の両側に町屋を造り、自ら本陣を経営した。高松家は代々この地域の名主を務 めた。愛染院の墓は、初代喜六のものである。  高松家の墓。墓地の右側に説明版が設けられている。 もう一つの墓の主である塙保己一は、延享三年(一七四六)埼玉県児玉町に生まれ、七歳のとき失 明した。十五歳のとき江戸に出て、琴や三味線を習ったが、記憶力抜群で学問好きのため、勉学の道 に転向した。最初に萩原宗固について国学を、続いて漢学と律令などを学び、天明三年(一七八三) には検校の位を与えられた。寛政五年(一七九三)には、江戸表六番丁に和漢講談所を設立し、門人 の養成に当たった。 その頃、保己一は「番丁で眼あき盲に道を聞き」と川柳にも読まれた。保己一には多くの著書があ るが、その中で最も有名なものは『群書類従』の大著である。これは、わが国の古書をまとめて編集 したもので、一五三〇巻にも及ぶ長大なものである。 文政四年(一八二一)、保己一は総検校の地位を与えられ、その年の九月、七六歳で波乱の生涯を 閉じた。 ※ 本稿は安本直弘著『四谷散歩』をベースにして加筆した。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 成 覚 寺 と 旭 地 蔵 内藤新宿で働いた遊女たち慰霊するお地蔵さん (2006年7月15日・記入) 「内藤新宿」で働いた薄幸の遊女のたちは、病気などで命を落とすと引 取り人がいない場合は、近くの寺や玉川上水に投げ捨てられる事がありま した。成覚寺の「旭地蔵」はその様な遊女たちの霊をやすめるために建立 されたものです。抱きしめたくなるような親しみのあるお地蔵さんです。  成覚寺の入口に鎮座する「旭地蔵」。 台座には13組の男女と男3人、女一人の戒名が刻まれている。 成覚寺は靖国通りに面した新宿二丁目十五番にある。芝増上寺の末寺の浄土宗で「十劫量寿院」と 号している。 創立は文禄三年(一五九四)で、別名「投げ込み寺」と呼ばれている。 この名のいわれは新吉原の「投げ込み寺」の浄閑寺と同様、内藤新宿の遊郭の遊女が死ぬと、裸に されてこの寺に投げ込まれたことからきている。 この時代、身売りされてきた女たちは、楼主にとっては牛馬同様で、金を稼ぐ道具としか扱われな かった。そのため、過労や疾病のために死亡するものが多かった。彼女たちが死んだ時には、近く親 元がある場合は親を呼んで死体を引き渡した。しかし、身元が遠国の場合には、着物や装身具を取り 上げ、さらしの下着に腰のもの僅か一枚で俵に詰められ寺に送り込まれたのである。その数はこの寺 だけで、二千二百体にのぼったという。 境内の中央には、地蔵に取り囲まれた無縁塔がある。これは天保八年(一八三七)、内藤新宿の侠 客・三河屋大助が無縁になった遊女たちの霊を慰めるために建てたものである。周囲にある地蔵尊は 死んだ遊女の親や同僚たちが置いたものであろう。 この無縁塔の隣りには「子供合埋碑」がある。子供とは、楼主が遊女のことを子供と呼んだところ からきているといわれ、万延元年(一八六〇)の建立である。これには「施主旅籠屋中」と刻まれて いるところから、楼主たちが罪の償いに建てたものと思われる。 成覚寺入口の左側には、旭地蔵と呼ばれている石像がある。地蔵尊は高さ六三センチ、台石二八セ ンチ、幅五〇センチである。 この地蔵尊は、もともとは寛政十二年(一八〇〇)、甲州街道から天龍寺に向かう道に架かる玉川 上水の橋のたもとに建てられたが、その後、明治十二年、道路拡張のためにここに移されたものであ る。台座の正面には「三界萬霊」、左側には「寛政十二年庚申七月吉日 願主高松氏 惣所宿中」と 刻まれている。台座の上には十八人の戒名を記した台石があり、その上に地蔵尊が安置されている。 この地蔵尊は、玉川上水に入水した者の霊を慰めるために建てられたものである。台石には、寛永 十二年から文化十年(一八一三)まで、男女七組と男三人、女一人の戒名が刻まれているが、建立以 来十三年間で書き込む場所がなくなってしまったものと思われる。情死者はほとんど新宿の遊女とこ れに同情した客であろう。 また、この地蔵は、玉川上水の脇にあった時代は、「夜泣き地蔵」と呼ばれていた。単独で記入さ れた男女四人も情死者の片割れと思われるが、心中を決意しながら相手が助けられ、一人寂しく死ん でいった者の遺恨の声が、地蔵尊の泣き声となって聞こえたのであろう。こんなことが人々を騒がせ た時代もあったのである。なお、成覚寺には、「子育地蔵像」「白糸塚」「恋川春町の墓」がある。 子育地蔵像は、元治元年(一八六四)の造立で、この年流行した疱瘡で死亡した幼児の追悼供養の ために捧げられたものである。 白糸塚は、八木節で唄われた鈴木主水と遊女白糸の有名な情死話にちなむ供養碑で嘉永五年(一八 五二)に建立された。 恋川春町は、江戸後期の戯作者で黄表紙の創始者である。出世作には『金々先生栄華夢』があり、 『鸚鵡返文武二道』も当時記録的な売れ行きだったという。春町は太田南畝などと共に天明狂歌の作 者としても有名で、狂歌名は酒上不埒(さけのうえのふらち)といい、多くの作品を残している。 成覚寺の東隣にある正受院も著名な寺で、ここには「脱衣婆像」がある。「せきとめ」はもとより その他諸願にも霊験があらたかだという。この寺には「針塚」があり、毎年二月八日には盛大に針供 養が行われている。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 四 谷 の 学 習 院 明治23年9月、学習院本部は四谷に移転した。 (2006年7月15日・記入) 迎賓館の西の高台に学習院の建物があります。現在は初等科があり、都 内外から通ってくる子どもたちが学んでいます。ここには明治23年から 41年まで「学習院本部」が置かれていました。 外堀通りを挟んで迎賓館西側の新宿区若葉一丁目に「学習院初等科」があり、都内外から登校する 750人以上の子どもたちが学んでいる。 現在、学習院は目白にある大学に本部を置いて、幼稚園から大学まで一貫した教育体系に基づき特 色のある教育を行っているが、明治23年(1890)から明治41年(1908)までのは18年 間は、初等科のある四谷に「学院本部」があった。 そもそもの学習院は、弘文4年(1847)、孝明天皇によって京都に公家のための学校としてつ くられた「学問所」を起源とする。 この学習院が華族の子弟を教育する学校として新たに東京の神田錦町に開設されたのは、明治10 (1877)年6月である。開業式には明治天皇・皇后が出席し、天皇があらためて「学習院」と命 名、勅額を下賜した。開校当時の生徒は130人であった。 学習院は、明治17年、宮内庁所管の「官立学校」となるが、神田錦町の学校は明治19年2月、 火災によって中心的な施設を失った。応急措置として仮校舎を設けたり、東大の教室を借りたりして 急場をしのいだが、明治21年、虎ノ門の旧工部大学校を取得して、ここに移った。 しかし、虎ノ門の学習院は、その位置や建物などに教育上不便な面があり、また、規模が広大で営 繕に多額の出費を要して不経済であった。そこで、明治22年に四谷区尾張町、仲町の御料地に校舎 を新築する計画が具体化した。計画は順調に進み、翌年の明治23年8月に校舎は完成、9月3日に 学習院は四谷に移転された。現在の初等科がある場所である。四谷の校地の総面積は6万7760平 方㍍で、建物はレンガ造り2階建の本館のほか、青年寄宿舎、幼年寄宿舎、柔道教場、体操場などが あり、構内には幼年運動場、青年学生練兵場、植物園、馬場などがあった。 四谷移転と相前後して、学習院では長年の懸案だった「学制改革」が進められ、新しい学則が制定 された。この学則に基づいて初等学科、中等学科、高等学科、別科、海軍予科の五つの学科が設けら れた。別科はその後、大学科と改称された。学習院大学の前身である。 四谷校舎が開校された4年後の明治27年6月20日。その後、大地震がおこったために本館は使 用不能となった。校舎再建の計画を立てるに当たって、四谷校地は市街地に接している上に、将来、 鉄道の敷設 によって校舎周辺の静謐な環境が失われることが予想されたために、他に適当な土地を 求めて移転すべきだと言う意見が強まった。富士山麓に学習院村を建設すべきだという案もあったが、 それが不可能な場合には、初等学科は三菱が原と呼ばれた和田倉門外(現在の東京駅付近)、中等学 科以上は北方に八景園を望む大森が適当ということになり、明治27年7月に宮内大臣にこの移転案 が上申された。 しかし、翌8月に日清戦争が始まったために、この案は頓挫した。明治28年に至り、初等学科は 四谷に残し、中等科以上は小田原の旧城山に移す案が学内で決まった。宮内省に上申したが、しかし、 この小田原案は承認されなかった。 そこで、新たに東京市内か近接地に校地を求めることになった。明治29年になって北豊島郡高田 村(現在の目白)を選定し、ようやく宮内省の同意を得た。 こうして移転先は決定したが、校舎建設は種々の事情で大幅に引き延ばしになった。工事が始まっ たのは明治39年4月である。建築に3年の期間を要し、中等学科・高等学科が新校地の目白に移転 したのは乃木希典が院長を務めていた時代の明治41年9月だった。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 太宗寺と六地蔵 江戸の街道筋に建立された六つの地蔵尊 (2006年7月15日・記入) 新宿二丁目にある太宗寺の入口には威風堂々とした「地蔵」が安置され ています。有名な「太宗寺の六地蔵」です。かつて、この地域の名士先に 養子に出された夏目漱石も登って遊んだといわれる六地蔵。その建立の由 来を辿ってみます。  太宗寺の六地蔵。 寺の入口に鎮座している。すぐ左隣には閻魔堂がある。 太宗寺は、新宿通りの地下鉄丸ノ内線・新宿御苑駅の北側にある。寺は甲州街道の道筋にあり、内 藤新宿の中心であったことや境内に六地蔵や閻魔堂があったために参詣の人が多かった。 特に縁日には、露店や見世物が出て、戦前までは大変な賑わいを見せていた。寺の裏にある区立新 宿公園は、もともとは太宗寺の庭園で、縁日にだけ入園が許された。当時は名園としてその名を馳せ ていた。 高遠藩の内藤清茂がこの地を拝領した時、ここに小庵があって太宗という僧が住んでいた。この僧 は代々内藤家の法要を行っていたが、内藤氏八代重頼の時、七千余坪の敷地を寄進して太宗寺を開い たとされている。 開山は念誉故心学玄和尚で山号を霞関山を称し、院号は本覚院と言う。芝増上寺の末寺で浄土宗で ある。 門を入ってすぐ右手には、江戸六地蔵の一つとして有名な高さ三メートルほどの「銅造地蔵尊」が あり、都の文化財に指定されている。 宝永から正徳(一七〇四~一六)の頃、深川に地蔵坊正元という行者がいた。自分が生命の危機か ら救われた報恩のため、江戸周囲の街道筋六ケ所に地蔵を造って人々の後生安泰を祈ろうと悲願を立 てた。 正元は江戸市内を回って寄進者を募り、十四年かかってこの六地蔵を完成させた。 六地蔵は、六番を除いて今も五体が残っていて親しまれている。次の通りである。 ● 一番・品川区品川三丁目の「品川寺」 東 海 道・宝永五年(一七〇八) ● 二番・新宿区新宿二丁目の「太宗寺」 甲州街道・正徳二年(一七一二) ● 三番・豊島区巣鴨五丁目の「真性寺」 中 山 道・正徳四年(一七一四) ● 四番・台東区浅草田中町の「東禅寺」 奥州街道・宝永七年(一七一〇) ● 五番・江東区白河一丁目の「霊岸寺」 千葉街道・享保二年(一七一七) ● 六番・江東区深川の「永代寺」 (六番目の地蔵尊は享保五年(一七二〇)に建立されたが 明治維新の時に惜しくも破壊された)。 この地蔵坊正元については、八百屋お七の恋人吉三郎の後身で、火あぶりの刑に処されたお七の菩 提を弔うため、六地蔵を建立したという説もある。 太宗寺の地蔵は、もともとは新宿通りに面した参道の入口にあったが、昭和三二年の区画整理の際 に境内に移された。その時、地蔵尊の体内から小さな六体の地蔵と寄進者の名簿などが発見されたの で、設立当時の様子が分かってきた。それによると、寄進者は太宗寺のものだけでも一万二千人もあ り、六地蔵全体では七万二千人以上にも及んでいる。多くの人たちから浄財を集めたことで、地蔵坊 正元の人柄や江戸市民の地蔵信仰の深さがしのばれる。 太宗寺には地蔵尊と並んで閻魔堂があり、堂内正面には「閻魔大王」、左手には「脱衣婆像」が安 置されている。 閻魔像は文化十一年(一八一四)の作で江戸最大のものと言われている。高さは一丈八尺(約五メ ートル)あるが、体の割りには頭部が小さい。後代、頭部を取り替えたものか、あるいは文化年間の 火災の際に頭部だけを持ち出し、体部を再像したものかどちらかであろうと推定されている。 脱衣婆像は明治三年の作で新しいが、女性の無情・強欲・憎悪を象徴した写実的な名作である。閻 魔大王の手前に座って、亡者から着物を剥ぎ取り、赤裸にして地獄に送り込む役割があからさまに表 現されている。 太宗寺は、新宿区の「ミニ博物館」の一つになっている。日中、境内は開門されており、六地蔵や 閻魔堂、それに頭頂に三日月を乗せた「三日月不動尊」が安置されている不動堂など誰でも自由に見 物できる。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 四谷大木戸に玉川上水の復元を 江戸市民の生活を支えた歴史的な遺産 (2006年7月15日・記入) 庄右衛門・清右衛門兄弟に開設された「玉川上水」。300年余りにわ たって江戸市民に命の水を供給し、生活を支えてきました。今は暗渠にな っている四谷大木戸周辺にかつてのスガタを復元しようという動きが強ま っています。今年は新宿御苑が開園されてからちょうど100周年目。な んとしても実現したいものです。  玉川上水の上流。昔の面影を今に留めている。

日本の幼児教育のサキガケとなった「二葉保育園」は、その前身を「二葉 玉川上水と水道記念碑 今から68年前の2月26日、雪で覆われた首都東京を震撼させる大事件が ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『四谷怪談』 のお岩さん 四谷といえば「四谷怪談」。「四谷怪談」といえば芝居の主人公のお岩さん。

|