| <<What's New>> パソコン奮闘記 2004年4月〜2006年12月 |

![]() 2006-12-30(土) Norton SystemWorks

2005 を購入

2006-12-30(土) Norton SystemWorks

2005 を購入

パソコンが少しずつ重くなってきたので、Symantec の Norton SystemWorks を購入した。買ったのはダウンロード版だが、最新版は Windows XP にしか対応していないので、Windows 98/Me/2000/XP で使用できる1世代前の Noton SystemWorks 2005 にした。

SUMI2000 にインストールし、Cleanup やディスク最適化をしたら多少軽くなった。ただ、 Noton SystemWorks を入れたことでウィルス対策もできたので、ウィルスバスター2006 をアンインストールした事が軽くなった要因かもしれない。

![]() 2006-12-27(水) メールの送信トラブル

2006-12-27(水) メールの送信トラブル

先週から急にメールの送信ができなくなった。

色々調べたら、DIONが迷惑メール対策強化のために、「Outbound Port25 Blocking」を実施したのが原因だった。メインのメールはinfoPepperのアドレス/サーバーを利用しているが、ここは587番ポートを開放していないためにブロックされてしまったようだ。

結局送信メールサーバーの設定をDIONの中継用送信サーバー"relay-mta.dion.ne.jp"にする事で解決した。

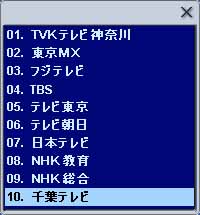

![]() 2006-12-17(日) USB接続のワンセグチューナー購入

2006-12-17(日) USB接続のワンセグチューナー購入

TV用アンテナ接続に対応したUSB 2.0接続ワンセグチューナー ライブクリエータの「DigiTVer(LC-1SEGU)」を購入した。T-ZONEで10,800円。

付属ソフトでワンセグ放送の視聴、録画、予約録画(EPG対応)が可能。

放送局をスキャンしたら電波の弱い千葉テレビまで受信できた。

![]() 2006-12-10(日) QosmioのNISを2007にアップグレード

2006-12-10(日) QosmioのNISを2007にアップグレード

Qosmio F30/695LSBLにバンドされていたNorton Internet Security 2006が無料で、Norton Internet Security 2007にバージョンアップできることが分かったので、アップグレードしてみた。

今回は何の問題もなく無事2007にアップできた。最近のNortonは安定しているのか?

![]() 2006-11-26(日) ウィルスバスターを2007にアップグレードした

2006-11-26(日) ウィルスバスターを2007にアップグレードした

ジャストシステムのウィルス対策ソフト(Kaspersky Internet Security 6.0)の調子が悪いので、元のマイクロトレンド/ウィルスバスター(VB)に戻した。

VBを再インストールしようとしたら、既にVB2006のソフトがウェブサイトになかったので、VB2007にした。

![]() 2006-11-26(日) GREENHOUSEのUSBメモリー購入

2006-11-26(日) GREENHOUSEのUSBメモリー購入

この前買ったA-DATAのUSBメモリーでは Windows VistaのReadyBoost の効果が見られなかったので、GREENHOUSEから出ている超高速USBメモリーを買ってみた。

型番は「GH-UFD1GTB」、容量1GB、秋葉原で3,179円だった。

早速 FDBENCH Version 1.01 で速度を計ってみた。測定条件は前回と同じ。

結果は、A-DATAよりも良くはなっているが、殆どのケースでUSBメモリーを使用した方が速度が下がってしまった。

やはりデスクトップ型のパソコンでは、効果は期待できないようだ。

![]() 2006-11-23(木) ジャストシステムのKaspersky

Internet Security 6.0 を試してみる

2006-11-23(木) ジャストシステムのKaspersky

Internet Security 6.0 を試してみる

11月17日にジャストシステムから発売されたKaspersky Internet Security 6.0の試用版をダウンロード(DL)してSUMI05にインストールしてみた。DLした実行ファイル(kis6jpta.exe)は17MBと非常にコンパクトだ。

インストール直後に完全スキャンを推奨されたので、直ぐに実行してみた。最初は順調に進んでいたが完了直前にエラーが発生、プログラムは終了してしまった。スキャン時間もこれまで使っていたトレンドマイクロの1時間弱に対して、こちらは2時間以上もかかる。

まだ、完成度が低いようだ。

追記(2006-11-26)

毎回起動する度に下のメッセージがでるので、完全スキャンを行うが、エラーが出てプログラムが終了してしまう。これは欠陥商品ではないかと思うほどだ。

何度もエラーするのでその箇所を調べてみた。そうすると検索しているフォルダー名が「BASE4.CAB」となっていた。これはマイクロソフト(MS)のOS-CDをバックアップしたところで、MS自身がフォルダー名にドット(.)を使うという違反をしているではないか。どっちが悪いとは言いづらい状況だ。

上でエラーしたフォルダーを削除して再度スキャンしたら、今度は似たような所でフリーズしてしまった。前のファイルもmini1.cabだったので、こちらが原因かもしれない。

いずれにしても、まだ完成度が低いので、当面は使わない方が良さそうだ。

![]() 2006-11-12(日) 2GBのUSBメモリ購入

2006-11-12(日) 2GBのUSBメモリ購入

Windows Vistaの機能でディスクを高速化する「Windows ReadyBoost」を試してみようと、USB 2.0メモリを購入した。

買ったのは、A-DATAの「PD7 2.0 2G SILVER GRAY 200X」で、ドスパラ秋葉原本店で6,980円だった。2GBのメモリとしては安いのに「ReadyBoost」に対応している。

インプレスのHPでは、ReadyBoostはフラッシュメモリを利用するHDDキャッシュ技術で、「HDDのランダムアクセス速度が8〜10倍になる」(マイクロソフト)と書かれていたが、実際に試してみると、結果は全く効果なしと言うより逆に速度が下がってしまった。

結局買ったUSBメモリはデータコピー用に使うしかないのか?

<ドライブのアクセス速度測定>

マシンはSUMI2000(Pen.III 1GHz, Windows Vista RC1 評価版)で、HDDはドライブCもEもSeagateのBarracudaシリーズUltra ATA/100。

測定はフリーソフトのFDBENCH Version 1.01を使用。それぞれ4〜5回測定した平均値である。A-DATA PD7の実測値はリード速度(ランダムアクセス時)が約10MB/s、ライト速度が約1.8MB/s(同)であり、ReadyBoostの要件であるリード速度(同)2.5MB/s以上、ライト速度1.75MB/s以上(同)は確かにクリアーしていた。

Qosmioを寝ながら操作するためにトラックボールを購入した。

最初はサンワサプライのStream(R) MA-TBW34B を購入したが、カーソルが意図する方向に動かないのであきらめて、Kensington の ExpertMouse White モデルNo.64374 を購入した。こちらは高いだけあってそれなり動作をする。

ボタンは4つあるが、とりあえずはマウスの右ボタンと左ボタンだけを割り当てた。色々いな設定が出来るようなので、その内試してみよう。

![]() 2006-10-1(日) Windows Vista

RC1 その後

2006-10-1(日) Windows Vista

RC1 その後

Windows Vista RC1を入れたSUMI2000はグラフィックカードの能力不足で動画が起動しなかった。そこで、SUMI05に入っていたグラフィックカードCANOPUSのRFX5200Aを試しに入れてみたら無事動画が起動した。

動作は多多少緩慢だが、何とか使えそうだ。ただし、元々SUMI2000に入っていたWindows2000を起動したところ、VGAモードでしか動作しなかった。グラフィックカードに付属してきた専用のドライバー ソフトのインストールは、何度試してもエラーで入らなかった。

原因は、元入っていたCANOPUSのグラフィックカードSPECTRA-7400 DDRのドライバーが悪かった様だ。SPECTRAのドライバークリーンソフトを実行したら、解決した。

![]() 2006-9-17(日) Windows Vista

RC1 を試してみる

2006-9-17(日) Windows Vista

RC1 を試してみる

マイクロソフトが2007年1月に発売を予定している。Windows Vistaのテスト版を試してみた。

現在配布されている Windows Vista Release Candidate 1の 日本語32ビット版をSUMI2000(Pentium-4 1.GHz)にインストールしてみた。

- Microsoft Windows Live にメールアドレスとパスワードを登録し、VistaのIDを取得。

- ウェブサイトからソフト(2.42GB)をダウンロード(なぜか3-4Mbpsしかでないので、約2時間)。

- DVD-Rにイメージデータ(ISOファイル)として焼き付ける。最初はファイルとして焼き付けて失敗。

- Windows 2000を立ち上げた状態で、DVD-Rをドライブに入れると自動でインストールが開始。

- 取得したIDを入力。

- インストールするドライブを選択。ドライブC:だとWindows 2000が使えなくなるので、ドライブD:を選択。

- 何度か自動で再起動。最初の再起動で画面はVGAになった。

- 「インストールの最終処理を実行しています」が結構長い。

- 画面が1280×1024に戻る。

- ユーザー名とパスワード入力、セキュリティと使用場所を選択。

- 「しばらくお待ちください。コンピュータのパフォーマンスを確認しています」が続く。ただし、このメッセージの前後の文字が幾つか欠けている(完成度が低い)。

- 「デスクトップの準備をしています」が続く。

- SB Liveが検出されて自動でドライバーをインストールしたが失敗。

- 無事利用可能となった。

- JavaとAdobe Flash Playerを追加して回線速度を測定。下りが28-29Mbps、上り20-21Mbpsだった。RWIN = 65535と小さめなので普通に出ている。WRINはVistaでも大きくなってはいないようだ。

元々使っていたドライブCのデータにもアクセス権が簡単に追加でき、無事アクセスできた。

<その後>

- Yahooツールバーをインストールしたらインターネットエクスプローラが起動しなくなったので、アンインストールした。

- 回線速度を何度か測定してみると、時々40Mbps以上が出るようだ。

- グラフィックカードが能力不足で動画が正常に再生できなかった。現在のカードの搭載メモリーは32MBだが、最低でも64MB必要なようだ。

マイクロソフトがウィルス対策ソフトを公開したと話題になったサイト(Windows Live OneCare PC セーフティ)を試してみた。

対応はXPのみで他のOSでは利用できないようだ。http://safety.live.com/site/ja-JP/default.htm

このサイトには 3つのスキャンがある。

- ウイルスの検知と除去(プロテクト)

- ハード ディスク上の不要なファイルの削除(クリーンアップ)

- PC のパフォーマンスの向上(チューンアップ)

話題となったのは、1つ目の「ウイルスの検知と除去(プロテクト)」だが、実際にスキャンしてみると完了までに半日かかってしまった。現バージョンは全く実用レベルではない。

2つ目の「ハード ディスク上の不要なファイルの削除(クリーンアップ)」はパソコンの軽量化には便利な機能である。レジストリークリーナーはフリーソフトにもあるが、マイクロソフトが提供しているので、多少安心である。

3つ目の「PC のパフォーマンスの向上(チューンアップ)」は元々OSにある機能なので、ここからわざわざ実行する必要ない。

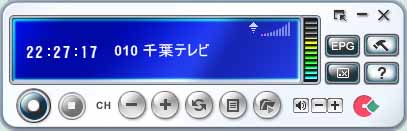

![]() 2006-7-30(日) Shuriken Pro4

購入

2006-7-30(日) Shuriken Pro4

購入

メーラーソフトとしてジャストシステムの Shuriken Pro4 を購入してみた。ダウンロード版で 3,750円。

操作性は MS の Outlook Express と似ている。一寸変わったところでは、受信サーバーにあるメールの中から必要なものを選んでダウンロードできる点で、メーラーを複数使っているときには便利な機能だ。

複数のメールアドレスを持っている場合でも、一々ユーザー切り替えをしなくても必要とするアドレスのメールを送受信できる点も Outlook Express よりは便利だ。

これまで使っていたOutlookのデータは、直接 Shuriken には変換できなかったので、一度Outlook Express に取り込み、その後 Shuriken に変換した。

売りとしている迷惑メール対策がどの程度のものか、これからが楽しみだ。

![]() 2006-7-23(日) IE7ベータ3になる

2006-7-23(日) IE7ベータ3になる

MSのサイトでIE7のバージョンを確認したらベータ3になっていたので、何か改善されているだろうと、バージョンアップした。

インストールしようとすると上書きはできず、一度IE7をアンインストールしてからの再インストールとなった。

無事インストールは終了したが特に変わったところはなさそうだ。バグフィクスだったのか?

表示フォントが一回り大きくなったか?

そう言えばインストールの途中でMicrosoftの正規ユーザーの確認がなされたが、ここが変更点かな?

![]() 2006-7-16(日) IE7を試してみる

2006-7-16(日) IE7を試してみる

SUMI05に Internet Explorer の Version7 Beta2 を入れてみた。

画面の一番上にあるWindowsの標準メニューがなくなり、一寸違和感があるが、画面を広く使える点では良いかもしれない。

画面構成としてはタブブラウザータイプになっており、幾つかの画面を切り替えるときには便利だ。他のブラウザーは既にこの方式となっているので、要望が多かったのだろう。

タブの一覧表示ができるクイックタブもあり、この点は他にない新しい機能だ。

ベータ版だが、今のところトラブルは発生していない。

Qosmio F30の搭載メモリーは標準で512MBだった。少し動作が緩慢に感じられたので、メモリーを増設してみた。購入したのは、バッファローのD2/N533-512M、PC2-4200 DDR2 SODIMMの512MB。取り付けは簡単に完了して、搭載メモリー容量が1GBになった。パソコンのマイコンピュータ表示も1GBとなったので、問題はなかった。

メモリー増設前後の正確な比較はしていないが、起動時間が短くなり、全般に動きが少し機敏になったように感じられる。

![]() 2006-6-24(土) Qosmio F30/695LSBL を購入

2006-6-24(土) Qosmio F30/695LSBL を購入

パソコンが大分古くなってきたので、最新の機種を購入した。買ったのは東芝のノートパソコン Qosmio F30/695LSBL 。ヨドバシカメラで約20万円。

CPUにCore Duo (1.66GHz)を使用し、地上デジタル放送の視聴と記録ができるのが特徴。

アナログテレビの他に、DVD-RAMも使える光ドライブやモデム、無線LAN、有線LAN、USBやIEEE1394、PCカードスロットも付いているが、FDDはない。 もうFDDの時代ではなさそうだ。

メモリーは、標準で512MBが付いており、最大で2GBまで拡張可能。ディスプレイは、15.4型ワイドで、色は非常に綺麗だ。当然の事だが、地上デジタル放送の画像は鮮明で、感動に値する。

ただ、サイズが少し大きいのと、重さが4.2kgなので、移動用には向いていない。<感想など>

- セットアップ時に、最初、地上デジタル放送を見るためのB-CASカードをどこに入れるのかが分からなかった。インストールマニュアルにも書かれていないし、色々探していたら、ぶ厚い説明書の中にあった。普通の人は、こんな所までは読まないだろう。説明書を読む前にカードの入れる場所は分かったが、カードの入れ方が裏表が逆で、裏が見えるようにして入れるとは思わなかった。

- 地上デジタル放送の設定の中に信号強度を確認できる機能がある。これは非常に便利で有効だ。信号レベルが低すぎても高すぎてもダメなので、この表示がある事でその後の調整ができる。こちらは予想外で少し嬉しい機能だ。結局付属のブースター/アッテネーターは不要だった。

![]() 2006-6-4(日) HDDが故障

2006-6-4(日) HDDが故障

久々にHDDが故障した。SUMI2000のデータ保存用に使っていたHDD(Seagate Barracuda ST3160023A 7200.7 160GB)が故障した。

先日立ち上げ時にスキャンディスクが起動したので、変だなとは思っていたが、データを確認したら、所々でファイルが壊れていた。データは定期的に外付けのHDDにコピーしていたので、問題はなかったが、念のため外付けHDDから必要なデータをDVD-Rに焼いた。

最近はHDDの故障がなかったので、バックアップが多少疎かになっていた。定期的なDVD-Rなどへの保存の必要性を再認識した。

因みに故障したHDDの製造日は2004年2月なので、2年程で故障した事になる。

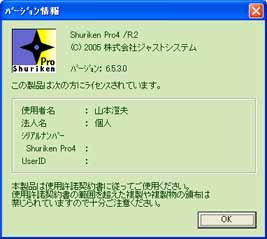

![]() 2006-6-2(金) Adobe Photoshop CS2 購入

2006-6-2(金) Adobe Photoshop CS2 購入

これまで使っていた Adobe の Photoshop が古くなったので,最新版を購入した。

これまで使っていた Photoshop のバージョンは 5.0J で今回購入したのは、Windows 用 Adobe Photoshop CS2 アップグレード ダウンロード版。

ファイルサイズは 379.1 MB しかないのにサーバーが込んでいるためか 1Mbps しか出ず、更に途中で回線が切断されてしまい、ダウンロードするのに 2時間以上もかかってしまった。

いざインストールを始めると、バージョン 5.5 以上のCD-ROM かインストールファイルを要求してきた。

持っていた Photoshop 5.0J は古すぎてそのままでは、アップグレードができなかった。

メールで Adobe に問い合わせた所、5.5 より前のバージョンの場合は、ロック解除コードが必要とのことだった。そのためには、特殊なインストール作業を行い「チャンレジコード」を確認してからそれを Adobe にFAXし、やっとロック解除コードが発行されると回答があった。

このやりとりのために2日を要し、やっと今日利用できるようになった。

![]() 2006-3-26(日) 読んde!!ココ Ver.12購入

2006-3-26(日) 読んde!!ココ Ver.12購入

AIsoftのOCRソフト 読んde!!ココをVer.11からVer.12にバージョンアップしてみた。文字の認識精度がアップしたとの宣伝文句だったので、多少は期待して、これまで使っていたe.Typist v.11.0と比較してみた。

結果は、下表の通り、まだ認識精度は、e.Typist v.11.0より劣っている。

ICレコーダーの取り扱い説明書をスキャナーで読んで変換してみた結果

OCRソフト 文字の誤変換数 図の誤認識数 読んde!!ココ Ver.12 8 5 e.Typist v.11.0 2 2

オリジナル画像 ▼

読んde!!ココ Ver.12 ▼

e.Typist v.11.0 ▼

![]()

![]() 2006-3-12(日) 赤色のマウス(V-200RD)購入

2006-3-12(日) 赤色のマウス(V-200RD)購入

2月にロジクールのマウスV-200BLを購入したが、使ってみるとボタンを押すときに少し滑る感じがした。店で試したときは、そんな事はなかったのにと思い、再度店に行って試してみたら、なんと赤色のマウスと2月に買った青色のマウスとでは表面の荒さ・滑りが違う事が分かった。

マウスを選ぶときにまさか色の違いで、滑り方まで違うとは思っていなかった。赤色のマウスは表面が光沢塗装になっているのに対し、青色マウスは少しザラザラした感じになっている。

この違いが滑りの差となっていた。コーティング材質の違いからか赤色マウスの方が滑りにくくなっていた。結局追加でV-200RD(赤色のマウス)を購入した。赤は派手なので最初は青色にしたが、最初からこれが分かっていれば赤色のマウスを選んでいた。

最近ロジクールのマウスを4個買ったが、いずれもこのプラスチックパッケージは非常に開けづらい。下手をすると手を切りそうだ。

<追記>

上の表面状態をヒントに青色マウスのボタンにビニールテープを貼ってみたら、かなり操作性が改善された。幅広の透明ビニールテープを買ってきて左右のボタンとマウスの左右サイド部分に貼ってみたら操作感覚が赤色マウスに近づいて使いやすくなった。

![]() 2006-3-4(土) ICレコーダー購入

2006-3-4(土) ICレコーダー購入

ソニーのステレオICレコーダーICD-SX66を購入した。フラッシュメモリーの容量は512MBで、最長192時間20分、高音質モードでも23時間40分の録音ができる。

データ圧縮には人の声を高音質で録音するためのソニー独自の圧縮技術「LPEC(エルペック)」が採用されている。この形式の録音・再生に加え、音楽などのMP3形式ファイルの再生にも対応している。

パソコンとICレコーダーをUSBケーブルで接続すると、付属のDigital Voice Editorで、双方向のデータ交換ができ、MP3形式のファイルもICレコーダーへ転送することができる。

<少し使ってみた感想>

音質はICレコーダーとは思えないほど良くなっている。流石に重低音はでないが、MP3プレーヤとしてもまあまあの出来である。ボイスアップ機能を使うと小さな音も聞き取りやすくなっていて会議録音用としては十分実用になりそうだ。

■スペック

- 内蔵メモリー:512MB

- 録音時間

・LP(モノラル長時間):約192時間20分

・SP(モノラル標準):約72時間5分

・STLP(ステレオ長時間):約45時間30分

・ST(ステレオ標準):約23時間40分- MP3ファイルの記録時間/曲数:約9時間/約135曲(※128kbpsMP3ファイルを1曲あたり4分で換算した場合)

- 周波数範囲

・LP(モノラル長時間):80〜3,500Hz

・SP(モノラル標準):60〜7,000Hz

・STLP(ステレオ長時間):60〜6,900Hz

・ST(ステレオ標準):60〜13,500Hz- スピーカー:直径15mm

- 実用最大出力:150mW

- 本体入出力端子:マイク(ステレオミニジャ)プラグインパワー対応、ヘッドホン(ステレオミニジャック)、USB端子

- 電源:単4アルカリ乾電池×2、AC電源(付属)

- 最大外形寸法(mm) 幅28.0×高さ120.0×行13.8

- 質量:約64g(単4乾電池×2含む)

- 付属品:ステレオイヤーレシーバー、アプリケーションソフトウェア“Digital Voice Editor Ver.2.4”、USB接続ケーブル、ACアダプター

カタログの写真

V200はMCO-30に比べてボタンの操作性は優れているが,まだトラッキングの面では満足のいくレベルではない。そこで,価格COMで最も人気のあるロジクールのレーザーコードレスマウスMX-610SV [ブラック&シルバー]を購入してみた。

ロジクールでもレーザーマウスは幾つか発売されているが質量はこのタイプが最も小さいようだ。マウスのサイズが一回り大きいのとボタンと本体が一体なので一寸心配だったが,使ってみるとそれほどの違和感はなかった。

当然のことながらトラッキングはV200よりも優れていた。

もう一つ電波の届く範囲(微妙な動きにも確実・忠実に反応する範囲)もMX-610の方が広いようである。同じ2.4 GHzコードレスでも何か違いがあるようだ。

電池はやはりリチウムイオンが軽くて良い。単三2本入れてもそれ程の重さを感じない。まだ長時間使っていないので,この辺はもう少し使い込んでからの判断となる。

横スクロールもマイクロソフトの6000と違って,使い勝手はそれ程悪くはなさそうだ。

ロジクールのマウスMCO-30は,それなりに使えるマウスだった。それでもボタンの反応がまだ満足のいくレベルではない。

そこで,今度は同じロジクールのV-200BL Cordless Notebook Mouse [ワイヤレス/光学式 USB ダークブルー]を買ってみた。

MCO-30よりは一回り大きく,多少重たいがボタンの反応はこちらの方が良いようだ。電池が単三2本なので,軽くするためにリチウムイオン電池を別途購入した。元々電池寿命約1年を詠っているので,リチウムイオンなら数年は持つだろう。

さすがに白い台の上では反応が鈍いが,マウスパッドを使用すれば問題なくポインターが移動するので使えそうだ。

垂直、水平方向のスクロール、拡大・縮小の機能もあるが,当面は利用しないだろう。

2/10(金)にJUST SYSTEMから一太郎の新しいバージョン(一太郎2006)が発売になった。今回は日本語変換ソフトATOK2006も同時発売された。

今まではATOKの発売は一太郎発売後だったので,一太郎を買っていたが,今回は同時発売だったので,本当に使うATOKだけを購入することにした。

購入したのは,標準のATOK 2006 for Windows 製品版。電子辞書つきも発売されたが,辞書はあまり使いそうにないので,標準版にした。

色々な新機能があるようだが,やっぱり目的は正確な変換だ。どの程度進化したかをこれから試してみる。

<新機能と機能強化>

- 入力ミスの履歴を学習する「訂正学習」

- 入力した読みから推測される候補を複数表示する「推測候補モード」

- 西暦と和暦を変換する「日付入力支援」

- 校正支援機能の強化

マイクロソフトのレーザーマウスのボタンが押しづらいのは慣れの問題ではなかった。

やはりボタンが長いのは操作性が良くないようだ。ボタンを押すときに僅かだがマウスが移動してしまう。

そこで,普通の光学式マウスを買ってみた。買ったのは,ロジクールのワイヤレス式 (

MCO-30BL Cordless Mini Optical Mouse)色は,写真の通りネプチューンブルー。今度はボタンの問題はなさそうだ。

![]() 2005-12-03(土) MSのレーザーマウス購入

2005-12-03(土) MSのレーザーマウス購入

マイクロソフトのレーザーマウスが12月2日(金)に発売になった。

数種類発売されたが、その中で最も小さいノートパソコン用のマウスを買った。ワイヤレスでUSB接続タイプの5W-00003 Wireless Notebook Laser Mouse 6000である。

使用感:

- 単三電池が入っているので少し重たい。長時間使用には不向き。

(リチウム電池を使えば多少は軽くなる)- 精度はsteeloより劣る。ただし、steeloのような1cm以上持ち上げないとトラッキングが外れないと言う問題はない。2mm程度でトラッキングが外れる。

- スクロールホイールは軽くて非常に使いやすい。

- 横スクロールは便利だが、操作性はそれほど良くない(慣れかな?)。

- 拡大鏡機能は便利だが、そのボタンが押しづらい(これも慣れかな?)。

元のPS2マウスと併用して使えるので、これは意外と便利だ。

![]() 2005-11-13(日) レーザーマウス故障

2005-11-13(日) レーザーマウス故障

9月に買ったレーザーマウス(シグマAPOシステム社のsteelo LASER SLASBL)が故障したので、別のメーカーのレーザーマウスを購入した。購入したのは、ArvelのMLS22WHで、PS2とUSB両用。仕様は、steelo SLASBLとほぼ同じで、値段が少し安かったのでこれにした。

ところが、実際に使ってみると、このマウスは使いづらかった。左ボタンは反応が鈍いし、ホイールは堅くてスムースに回らない。安物買いの何とかになってしまった。

故障したsteeloを購入した店に持って行ったら、保障期間内だったので新品交換してくれた。最初から行くべきだった。

トレンドマイクロのサイトを見てみたら、ウィルスバスターが無料で2006にバージョンアップできる事がわかった。

以前案内のメールが届いていたかもしれないが、すっかり忘れていた(今調べてみたら10/19のメールに11/2から公開と書かれていた。10日遅れだった)。インストールしている3本ともVB2006にアップした(ライセンスは4本あり)。

検索したら、SUMI2000でスパイウェアが見つかったので、Ad-Aware もSE Personal v1.06にバージョンアップした。

こちらでも幾つか検出されたので、削除した。

やはり時々検索しないとダメなようだ。

今日は23日でふみ(文)の日。そろそろ年賀状準備の時期となった。これまで使っていた筆王も少し古くなってきたので、最新版を購入した。

説明書に頼らず旧筆王からのデータ移行した所、メニューを探すのに予想以上の時間がかかった。ソフトをアップグレードした時に自動的にデータの移行もされるのが普通ではないだろうか。

このソフトは実際には宛先印刷にしか使わないので、この部分の手抜きは困ったものだ。

![]() 2005-10-1(土) e.Typist v.11購入

2005-10-1(土) e.Typist v.11購入

OCRソフトであるe.Typistのバージョン11が 9/23に発売となった。体験版を使用してみて使えそうなので、ダウンロード版をオンラインで購入した。

今回も、読んde!!ココVer.11と読み取り精度を比較してみた。

両ソフトとも変換精度が上がって差がなくなってきたように思われる。

強いて優劣をつけると、通常の使用方法であるスキャナーからの読み取りの場合は、e.Typist v.11.0の方が変換精度が高いが、pdfからの変換の場合には読んde!!ココVer.11の方が優れていると感じた。

なお、どちらのソフトもWordやEXCELへ直接変換した方が誤変換が少ないようである。

OCRソフト スキャナー pdf e.Typist v.11.0 ◎ ○ 読んde!!ココVer.11 ○ ◎

近くのショップでレーザートラッキング方式のマウスが安売りしていたので買ってみた。買ったのはシグマAPOシステム社のsteelo LASER SLASBL[USB+PS/2 3ボタンレーザー式マウス

ロイヤルブルー]一般の光学式マウスと違い光沢のある部分でも問題なく使えるのが特徴。

実際に使ってみても光学式でよく起こるポインター飛びは全く発生せず、安心して使える。

敢えて欠点をあげると本体が軽すぎて手を離した時にケーブルに引っ張られてマウスの位置が僅かにずれることである。

ワイヤレスタイプも販売されているので、こちらなら問題ないと思われるがUSB専用なので自宅のPS2環境では使えない。(自宅はPS2の切り替え器)

![]() 2005-9-11(日) DriveImageでトラブル

2005-9-11(日) DriveImageでトラブル

SUMI2000に増設した250GBのHDDが128GBまでしか認識しなかった。BIOSの制約だと思われるがもしかしたらPowerQuest社のPartitionMagicを使ったら残りの122GBを認識させることができるかもしれないと考えた。

パーティションを変更するとデータが消えてしまう可能性があるので、安全のためにDriveImageでOSの入っているCドライブ(DISK1)のデータをバックアップする事にした。

DriveImage を使ってCドライブのデータをDドライブにバックしたまでは良かったが、その後にトラブルが発生した。

パソコンを立ち上げると、DOSモードの最終段階で次のエラーが発生した。何かキーを押すとWindowsは立ち上がるが、良い状態ではない。:...:...

Err5: Error finding VFLOPPY.SYS

Err8: Fake Floppy driver not found

Press any key to boot active partitionDriveImageを入れ直したり、レジストリー内のVFLOPPY.SYSファイルを消したり、最後にはOS(Windows 2000)を上書きインストールしてみたが直らなかった。

インターネットで調べてみた所、どうもMBRの破損らしい。手元にあったWindows MeのFDからマシンを立ち上げて、fdisk /mbr を実行してみたら、あっさり直った。ではと、当初の予定通りPartitionMagicでディスク1(Cドライブ)のパーティションの認識拡張を試してみた。パーティション容量の変更などを試してみたが、結局は128GB以上にはならなかった。

ただ、ディスク2は、128GBと21GBの計149GBを認識しているので、ディスク1も手順によっては250GB全てを認識するようにできる可能性は残っている。

![]() 2005-8-28(日) 250GBのハードディスク更にもう1台購入

2005-8-28(日) 250GBのハードディスク更にもう1台購入

SUMI2000にDiskXで入れてシステムのスリム化をしてから、スクリーンセーバーの表示が乱れたり、EXMA4がインストールできなくなったりシステムが不安定になってきた。OSを入れ直したが一向に改善しなかったので、ソフトを全て入れ直すことにした。OSを入れるCドライブのデータをバックアップするのも面倒なので、新しくハードディスクを購入した。

今回購入したのはSeagate ST3250823A 。133GBプラッターで容量は250GB。取り付けてOSを入れたところ、何と128GBまでしか認識しなかった。マザーボードが古いのが原因の様だ。もう5年も使っているので、そろそろ全体を交換しないとダメそうだ。

![]() 2005-8-13(土) 250GBのハードディスクをもう1台購入

2005-8-13(土) 250GBのハードディスクをもう1台購入

SUMI05の起動ディスクとデータディスクを分けるため、ハードディスクをもう1台購入した。追加購入したのはMaxtor 6L250R0のバルク品。容量は250GBでキャッシュが16MB、7200rpm、Ultra ATA/133。IBM/日立、Seagate、Maxtorの中ではMaxtorが最もキャッシュが大きかったので、これにした。新しいディスクにOSを入れて、先週のディスク(HDT722525DLAT80)はデータドライブとして使うことにした。

昨日はDrive Image 5.0でドライブ移行を色々試したがエラーの連続だった。原因は容量に絞られ、29GBあったハードディスク内のデータを整理して7GBに減らしたら移行に成功した。今日は、昨日の成果が活きて1回で新ハードディスクへの移行に成功した。

これでSUMI05のハードディスク容量は500GB超、外付けHDDを加えると900GBのマシンになった。

また、OSの入ったハードディスクを交換した事で、これまで起動に1分以上かかっていたのが、45秒で立ち上がるようになった。

![]() 2005-8-7(日) 250GBのハードディスクを購入

2005-8-7(日) 250GBのハードディスクを購入

SUMI05のデータ領域が不足してきたので、HDDを追加した。購入したのは、I-O DATAのHDI-250DS8。容量は250GBでキャッシュは8MB。環境移行&バックアップソフト 「Drive Image 5.0」やパーティション編集ソフト「PartitionMagic 7.0」がバンドルされていた。

ところが、実際にDrive Image 5.0で旧ドライブのイメージデータを作成したが、新しいHDDにリストア使用とするとそのファイルが無効と表示されて移行が出来なかった。

原因調査するのも面倒なので、新ドライブはセカンダリーのスレーブに接続して計3台のHDDをIDEに接続して使うことにした。

新ドライブのベンチマークを見ると65MB/s程度の速度が出ており、これまでの中では最も速い。

![]() 2005-7-31(日) DVDドライブを購入

2005-7-31(日) DVDドライブを購入

DVD-RAMを使う必要があって新しいDVDドライブを買った。買ったのはI-O DATAのDVR-ABH16Aで、読み書き速度は下表の通り。一応2層メディアも使える。

SUMI05のDVD-ROMドライブと交換した。これで外付けのUSB接続ドライブは不要になった。

2層DVD+Rライト 4倍速 1層DVD±Rライト 16倍速 DVD+RWライト 8倍速 DVD-RWライト 6倍速 DVD-RAMライト 5倍速 DVD-ROMリード 16倍速 CD-Rライト 40倍速 CD-RWライト 24倍速 CD-ROMリード 40倍速

![]() 2005-7-17(日) ポータブルハードディスク購入

2005-7-17(日) ポータブルハードディスク購入

購入したのは、BUFFAROのHD-P80U2/UC。一寸古いタイプだが質量が150gと軽いのでこれにした。

容量は80GBで、転送速度は実測で約20MB/sだった。

AES暗号化ソフト「Secure Lock Ware」が無償でダウンロードでき、ハードディスク内のデータ暗号化とハードディスクのパスワードによるアクセス制限が出来るので紛失に対しても安心である。

![]() 2005-6-3(金) BOSEのヘッドホン購入

2005-6-3(金) BOSEのヘッドホン購入

PCIデジタルオーディオボード(SE-90PCI)を入れて多少歪みが減ったが、ヘッドホンで聴いたときには、まだ音声の高音域で歪みが残っていた。

これまで使っていたヘッドホンは、ビクターのHP-DX1。もしかしてこれが原因かと思い、BOSEのヘッドホンを買ってみた。購入したのは、「周囲の騒音を低減する」ノイズキャンセリング・ヘッドホンQuietComfort(R) 2(クワイアットコンフォート2)。マルイシティ横浜8FにあるBOSE SELECT SHOPで41,790円。

ヘッドホンを交換してみたら予想通り音声の歪みが極端に減った。それだけでなく、ピアノやシンバルの定位がはっきりした。流石にBOSEだと改めて感心。

パソコンでもそれなりの音は出るようだ。

久しぶりにパソコンで音楽を聴いてみたら、以前より歪みが多いよう感じられた。考えてみたら以前はSUMI2000で聞いていたのが、最近はSUMI05に変わっていた。SUMI2000にはCreativeのSB Liveボードが入っているのに対し、SUMI05はOn Boardのチップ(Realtec ALC 650)だった。

両パソコンを切り替えて聞き比べてみたら確かにSUMI2000の方が歪みが少なかった。それではと言うことで、オンキョーのPCIデジタルオーディオボード(SE-90PCI)を買ってSUMI05に入れてみた。

結果は、確実に歪みが減って音が良くなり、更に重低音はSUMI2000より伸びるようになった。まだ、歪みが完全に消えた訳ではないが、アンプ(BOSEのスピーカー内蔵タイプ)も安物なのでこの程度だろう。

![]() 2005-5-14(土) 液晶モニタ用に保護フィルムをつけた

2005-5-14(土) 液晶モニタ用に保護フィルムをつけた

最近目が疲れるので、液晶モニタ(SHARPのLL-T19D1H)に保護フィルムをつけてみた。

購入したのは、ELECOMの19インチ用液晶保護フィルムEF-FL19F(右の写真はメーカーのHPにあったもの)。

ヨドバシカメラで3,020円。特長は、「反射低減」、「キズ防止とホコリからの保護」、「眩しさの低減」、「紫外線抑制」、「自己吸着シリコン膜による簡易装着と貼り直し可能」。

直接フィルムを画面に貼るタイプなので、貼った後も見た目では付いていることが分からない。ただし、以前よりは光沢液晶に近くなった。

フィルムを貼ったことでコントラストが上がって黒がより鮮明になった。

ただし、元の液晶画面より鏡面性が増して写り込みが多くなった。トータルとしては反射が低減しているのかも知れないが特定の方向に対しては効果がなさそうだ。また、モニタから出ている紫外線がどの程度減ったかは不明。

![]() 2005-5-5(木) Microsoft Office

Pro 2003 購入

2005-5-5(木) Microsoft Office

Pro 2003 購入

遅ればせながら Microsoft Office 2003 を買った。

Professional のアップグレード版で 36,540円(税込み)。ACCESSを使う可能性があるので、敢えてProfessional版とした。インストールは問題なく進んだが、その後に2つのトラブルが発生した。

1.デフォルトのメーラーがOutlookに変わってしまった。

ソフトインストール直後、認証・登録に電子メールを利用する仕組みになっているが、インストール後に規定の電子メールがOutlookに変わってしまった。

これまでメーラーにはOutlook Expressを使用しており、旧バージョンのOutlookはメーラー機能を利用していなかったため、新Outlookにはアカウント等のデータが何も移行されなかった。

これに加えてインストール時にそれまで使っていたOutlook Express のアイコンが自動消去されたため直ぐにはメールが使えなかった。

Outlook Expressの実行プログラムを探して立ち上げたが何故かエラーが発生。新Outlook設定が原因のようで、データ移行処理を停止して、やっとOutlook Expressのメールで認証が完了した。2.Adobe Acrobat 4.0(Writer)を入れていたためにアラーム出た。

最初にWordを立ち上げたら、Adobeのpdfファイルを作成するPdfmakerに関するアラームが出た。古いAcrobatを入れていたのが原因の様である。

アラーム表示のリンク先(Microsoft HP)にこの対処法(Pdfmaker関連のファイル名を変更する)が載っていたので簡単に解決したが、その注意書きに「こればMicrosoft側の問題と認識している」と書かれていた。何とも???結局、古い Acrobat 4.0 は使えなかったので、7.0 Elementsを購入した。

使用感:PowerPointのオンラインテンプレートは使えそう。

![]()

![]() 2005-5-4(水) Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を試してみる

2005-5-4(水) Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を試してみる

Adobe Readerの最新版をインストールしたら、Adobe Photshop Album 2.0 Mini も一緒にインストールされたので試してみた。

画像だけでなく、動画も一覧表示されるので便利だ。検索用のキーワード付け(名札方式)には一寸癖があって慣れが必要。条件によって AND だったり OR だったりする。

また、画像の表示色は何故か他のソフトよりも緑色が強い。Photoshop はモニターを選択(色設定)できるので、より印刷色に近い表示ができるが、このAdobe Album 2.0 Miniではできないようだ。

市販品の Adobe Album 2.0 なら出来るのだろうか。使用しているとしつこくアップグレードしないかと聞いてくるが、2003年発売なので一寸古い部類かな?

マイクロソフトも「Digital Image Album 10」や「Digital Image Pro 10」を販売しているし、他のメーカーからも似たようなソフトが発売されているので選択が難しい。

![]() 2005-5-4(水) NOD32アンチウィルスソフト購入

2005-5-4(水) NOD32アンチウィルスソフト購入

ノートパソコンのリカバリーをしていてウィルスバスターの重たいことに気がついた。デスクトップでは何らの支障はないがパワーのないノートパソコンでは起動時間が極端に長くなるようだ。

ウィルスバスターはこの前の問題もあるので、他のソフトを調査してみた。軽くて、高性能というキーワードでキャノンシステムソルーションズ(株)の「NOD32アンチウィルス」を選んだ。ダウンロード版を4200円で購入。インストールしてみたら、確実にウィルスバスターよりも起動時間が短くなった。ただし、NOD32にはファイアウォールが付いていないので、この対策は必要だろう。

これまで使っていたキーボードの動きが少しおかしくなってきたので、新しい物に交換した。

買ってみたのは、サンワサプライのスリムキーボード(SKB-SL06W)。店頭で試してみてタッチが軽かったので、これにした。2,980円。買ってきてから気がついたのだが、ファンクションキーの配置が通常と違っていた。普通は4個づつ配置されているが、このキーボードは、3個づつになっている。よく使う[F4}と[F8]キーが端になっいないのが一寸気になる。

やっばり安物買いの何とやらかな?

PS.Infopepperのサーバーに繋がらない。例のトレンドマイクロ/ウィルスバスターの問題かな?

A.I.softのOCRソフト「読んde!!ココVer.11」のダウンロード版を購入した。

つぶれ文字、かすれ文字の認識精度が向上したのが特長。

カード利用明細書で、e.Typist v.9.0と認識精度を比較してみた。

<比較結果>

レイアウトは「読んde!!ココVer.11」の方が勝っているが、肝心の文字変換精度はまだe.Ttypist v.9.0の方が上だった。

中でも、表のセルにハッチングされている場合には、「読んde!!ココVer.11」では全く認識しないケースがあり、ここでも大きな差がついた。

全体としてはまだ、e.Ttypist v.9.0の方が優れている。

![]() 2005-2-11(金) 一太郎2005購入

2005-2-11(金) 一太郎2005購入

発売日の2/10からから1日遅れで購入した。

例の松下の特許侵害騒ぎで話題となった一太郎。

ヨドバシカメラの陳列も心なしかいつもより控えめだった。バージョンアップ製品を購入したが、中に扇子が入っていた。また、発売記念でCD−ROMが10枚はいるケースも付属しており、キャンペーンにかなり力を入れている。

今回購入した目的はもちろん新ATOKで、日本語変換能力への期待である。当然パソコンにはATOK2005だけをインストールした。

ATOKは前のバージョンが17で、今回は2005だが、インストールしたフォルダーをみると、ATOK18となっている。表向きは2005だが、実態はATOK18のようだ。実力の程は、これから評価することになるが、今のところ不具合は出ていない。

![]() 2005-1-16(日) マウスを交換

2005-1-16(日) マウスを交換

マウスが少し古くなってきたので、新しいものを購入した。買ったのは、エレコムの光学式 USB&PS/2タイプ[M-PG2UP2RNB 藍 コンパクトサイズ]

有線タイプだが、軽いのとフィット感が良かったので、これにした。

ポインター移動動作はまあまあだが、ボタンのクリックに癖があり、少し長めに押さないとクリックと認識しないようだ。特にOfficeバーからのアプリ起動ではその傾向が顕著だ。

価格.comの評価でも、クリック(タッチ)感が低評価がとなっていた。まあ、それ以外は満点なので、かなり評価は高いマウスのようだ。

Microsoftの光学式マウスのようにポインターが突然飛んでしまうことはないようだ。

久々にデータバックアップのためにLANDISKを使ってみた。35GBのデータをコピーしたら3時間以上かかってしまった。FTPならと思いFFFTPを使ってコピーを試してみた。瞬間的には80Mbps程度の速度が出るが、10秒ほどコピーするとネットワークの接続を確認しに行くため、かえって遅くなってしまった。とても実用的とは言えない状況だ。

なお、FTPを利用するにはLANDISK側の設定が必要だが、これに関してもマニュアルが不親切で、随分時間をとられた。

まだUSB2.0接続の方がストレスが少なくて良い。

![]() 2004-12-11(土) ホームページ・ビルダーV9を購入

2004-12-11(土) ホームページ・ビルダーV9を購入

これまでAdobeのPageMillを使ってきたが、試しにHP作成ソフトとしてはメジャーなIBM/ソースネクストのホーム・ページビルダーを買ってみた。ビッグカメラ横浜店で7,200円だった。

スリムパッケージ版があったので、保管を考えてこちらにした。サイズは実測で、幅138mm×高さ195mm×厚さ34mm。VHSテープを少し幅広にした程度の大きさである。このサイズだと、場所をとらずにすむ。

パッケージは、CD-ROM2枚とユーザーズ・ガイド1冊の構成。

ユーザーズ・ガイドもハンディーサイズなので、キーボードの前に置いて読めるので、こちらも便利である。これからソフトをインストールしてみるが、IBMがパソコン事業の大半を中国のメーカー聯想に売却することになったので、このホーム・ページビルダーの購入は一寸微妙なタイミングではある。

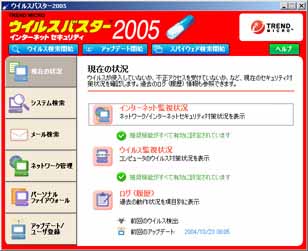

![]() 2004-11-14(日) ウィルスバスター2005でセキュリティ診断

2004-11-14(日) ウィルスバスター2005でセキュリティ診断

ウィルスバスター2005の新機能であるセキュリティホールをチェックする「セキュリティ診断」を試してみた。

家にある3台のパソコンを診断してみたところ、何と3台ともセキュリティホールが見つかってしまった。

3台のパソコンのOSは全てWindows2000で自動でアップデートするように設定しているのに、セキュリティホールに対する更新がなされていないのには驚いた。慌てて検出された非適用パッチをダウンロードして全てのパソコンに適用した。

その後再度チェックしたら無事セキュリティホールは検出されなくなった。

これで一安心。

![]() 2004-10-23(土) ウィルスバスターを2005に

2004-10-23(土) ウィルスバスターを2005に アップグレード

アップグレード

ウィルスバスターが21日から無料アップグレードを開始したので、VB2005をダウンロードし、VB2004をアンインストールして入れ直した。

VB2004では右側にあった選択メニューが左側になっている。

操作そのものは大きく変わっているところは無いようである。

VB2005の機能も特に目新しいものはない。

- 個人情報漏えい防止

- 総合ウイルス対策修復

- 不正アクセス防御

- スパイウェア検出/駆除

- 迷惑メール対策

- 無線LAN/パソコンぜい弱性診断

- 有害サイトアクセス規制

![]() 2004-10-17(日) ネットワークのトラブル

2004-10-17(日) ネットワークのトラブル

久々にLibrettoをネットワークに接続しようとしたら、何度やってもIPアドレスが取得できなかった。内蔵のネットワークドライブを削除・再インストールしたり、TCP/IPの設定を変えてみたり、無線LANを試したりしてみたが、一向に解決しなかった。

もしかしてと思い、DHCPサーバーに使用しているルータの設定を見たら、最大の割当数が6になっていた。この前、HDD付きのDVDレコーダを購入したので、これでネットワーク機器が6台になってしまっていたのだ。最大割当数を増やそうとしたが、このルータは6が最大のようだ。

LAN DISKを停止させたら、Librettoがネットワークに接続できるようになった。

とりあえずは原因が分かったので、これから対策を考えよう。

![]() 2004-09-18(土) e.Typist v.10.0

体験版を試す

2004-09-18(土) e.Typist v.10.0

体験版を試す

9/17にメディアドライブからOCRソフト e.Typist v.10.0 for Windows が発売された。ウェブサイトに体験版が掲載されていたのでダウンロードし、現在使っている e.Typist v.9.0 と比較してみた。

文字の認識精度については、ハッチング文字などで多少の改善がみられるがv.9.0とそれ程の差はなかった。ただし、表の文字配置再現性は良くなっている。

機能改良点としては、変換後に候補文字が出るようになっており、これで操作性が読んde!!ココに並んだ。

文字認識精度はもともと e.Typist の方が高かったので、現在は e.Typist が勝っていると思われる。

![]() 2004-08-14(土) 4倍速のDVD-RWを試してみる

2004-08-14(土) 4倍速のDVD-RWを試してみる

SUMI2000のDVDドライブ(IO-DATAのDVR-ABN8)はDVD-RWのライトで4倍速に対応している。これまで、1-2倍速のメディアしか使ったことがなかったので、4倍速対応のDVD-RWを買ってビデオデータを書き込んでみた。

試してみたのは、Victor・JVC(写真左)とmaxwell(写真右)の2種類。どちらも無事4倍速で書き込みができた。

ところが、これらのディスクは普段使っているHDD付DVDレコーダーでは認識されなかった。もちろん2倍速のメディアは問題なく利用できているので、読み込みにも相性があるようだ。

試しに2倍速対応のドライブ(IO-DATA)のDVD-AB8T)が付いているSUMI05でテストしてみたら両メディアとも2倍速で無事書き込みが出来た。

これらの4倍速RWメディアはパソコン専用か?

![]() 2004-08-06(金) LANDISKの管理者用ユーザー名はadmin

2004-08-06(金) LANDISKの管理者用ユーザー名はadmin

ワークグループ名を変更しようと思いIEで設定画面に入ったところ、管理者のユーザー名とパスワードを聞いてきた。マニュアルを見たがその説明の部分には何も書かれていなかった。色々試していたらユーザー名:admin、パスワード:null(なし)で入れた。何とも不親切なマニュアルだ。

ネットワークで接続できるLAN DISKを買ってみた。 購入したのは、IO-DATAのHDL-160U。容量は160MBで、FTP転送で最大94.5Mbpsの高速アクセスを実現すると言うもの。

実際にMS BACKUPでSUMI2000のHDDに入っていた26GBのデータをコピーしてみた所、1時間半程度かかり、転送速度は約30Mbpsで公称の1/3程度だった。ファンが付いていないので静かだが、ケースが多少熱くなるようだ。

予想外だったのはパソコンと同じく停止処理が必要な事で、LAN DISKのスイッチを切っても直ぐには電源が切れない。逆に大元で電源を切ってしまうと危険なようで、USB接続のHDDほど使い勝手は良くないようだ。

P.S. SUMI05で35GBのデータをコピーしたら43Mbpsだったので、まだパソコンの能力が足りないようだ。

![]() 2004-07-24(土) やはり安物メディアはダメ?

2004-07-24(土) やはり安物メディアはダメ?

10枚で698円の激安DVD-Rメディアにデータを書き込んでみたら、B's Recorder GOLDの書き込み後のコンペアチェックでエラーが多発した。

ドライブもSUMI2000のDVR-ABN8とSUMI05にUSBで接続しているDVR-iUN4ともにダメだった。やはりメディアはドライブ推奨のメーカ(三菱化学と太陽誘電)が良さそうだ。因みに、三菱化学の4倍速記録対応のDVD-R 10枚パックがラオックスで特価1,880円で売っていた。メディアは家電量販店の方が安そうだ。

![]() 2004-06-28(月) アクセス数が10万カウントを超える

2004-06-28(月) アクセス数が10万カウントを超える

遂にアクセス数が10万を超えた。カウントを開始したのは2002年12月。昨年(2003年)の9月25日で50,000、12月末で61,978だったので、昨年度は170カウント/日。今年に入ってからは、約210カウント/日と増加している様だ。

なぜか「かきこの掲示板」に投稿ができなくなったので、

を別のものにした。選んだのは、インサイドウェブ株式会社(Inside Web Corporation)が運営する無料レンタル掲示板「EZBBS.NET」。画像添付はオプションで、月約300円で利用できる。1週間のお試しで一寸遊んでみよう。

画像などのオプションを選ばなければ無料で、最大登録数は150件の様だ。

「かきこの掲示板」では文字数が100字程度に制限されていたが、こちらは4000文字までOK。

画像を使うと容量が問題となるが、最大の添付容量は1件につき300KB。これが実用的かはこれから試してみる。

![]() 2004-05-30(日) RegSupremeを試してみる

2004-05-30(日) RegSupremeを試してみる

レジストリ内の不要エントリーを整理するRegCleanerなどが入っているMACECRAFTのRegSupremeをダウンロードして試してみた。

RegCleanerだと10程度しか不整アイテムが検出されなかったのに対し、RegSupremeでは数100の不整アイテムが検出された。RegCleanerはフリーソフトだが、RegSupremeはシェアウェア($12.95)で試用期間は1ヶ月。

RegSupremeは、jv16 PowerToolsから、レジストリークリーニングエンジンだけを取り出したもの。

もう少し試して良さそうなら送金しよう。

![]() 2004-05-15(土) 19型液晶ディスプレイ購入

2004-05-15(土) 19型液晶ディスプレイ購入

ナナオのディスプレイ56TSの同期が甘くなってきたのと画面の狭さが気になってきたので、新しいディスプレイを購入した。

買ったのは、SHARPの19型TFT液晶ディスプレイ(LL-T19D1H )で、ヨドバシカメラで94,200円(消費税込み)。 300cd/m2の高輝度で、コントラスト比700:1と他社にない高い値、入力がアナログ2系統+デジタル1系統の計3系統あり、色々な使い方が出来そうなのでこの機種を選定した。スピーカがない分コンパクトでデザインもスッキリしている。

これまで、ナナオの17型CRTでは文字の大きさから1,024×768が適正解像度がだったが、新ディスプレイは21型CRTに匹敵するので、1,280×1,024で同程度の文字サイズが得られた。

リフレッシュレートに関しては、56TS(CRT)の時は、60Hzではチラツキが激しくて使い物にならなかったが、液晶の場合はレスポンスが遅いので60Hzでも実用上問題なさそうである。56TSの時は85Hzが当たり前だったのが、これからは60Hzが標準になりそうである。一応アナログの場合は1,280×1024で75Hzまでサポートはしているが、見た目には60Hzと75Hzの差は感じられなかった。

表示のモードとしては、「標準」以外に、「オフィス」、「sRGB」、「あざやか」がある。やはり長時間使う場合は、「オフィスモード」が良さそうである。

IO-DATAの書き込み型DVDドライブ(DVR-ABN8)に付属してきた Ulead の DVD MovieWriter Advance SE は不安定なので、Canopus の MpegCraft DVD を買ってみた。

MpegCraftは持っていたので、アップグレードパッケージにした。ヨドバシカメラで丁度3,000円だった。

インストールは、途中に認証のためのCD-ROMの交換があったり、アクティべーションコードの取得と登録があったりで、結構面倒だったが、アプリの操作は簡単だった。

試しにMTVで録画したTV番組をDVD-Rに焼いてみた。高画質で記録していたので、1時間番組なのにDVD-Rがほぼ一杯となった。TVに接続されているDVDプレーヤで見た所、チャプターは切れているがサムネールなしの単純DVDだった。値段が値段なので、まあこんな所か?

![]() 2004-04-25(日) IntelのギガビットLANアダプタを購入

2004-04-25(日) IntelのギガビットLANアダプタを購入

この前購入したIO-DATAのLANアダプタ(ETG2-PCI)は、チップにRealtekのRTL8169Sを使用しているため、CPU負荷が大きい事が分かった。このクラス(2千円程度)のギガビットLANアダプタは、国内の殆どのメーカーがこのチップを使用しているので、IO-DATAが悪いという訳ではない。

SUMI2000はCPUが1GHzと最近のマシンと比べると性能が落ちるので、この負荷を下げるために、CPU負荷が小さいと言われているIntelのLANアダプタ(Intel(R) Pro/1000 MT デスクトップ・アダプタ/PWLA8391MT RTL/E)を買った。Faithで6,250円(税込み)。

LANアダプタをIO-DATAからIntelに交換してSUMI05間でデータ転送速度を測ってみた。SUMI05のCドライブをマウントしSUMI2000上でHDBENCHを実行した。アダプタ交換前は最大でも142Mbps(Read)だったものが、交換後は200Mbps超となり、最大では223Mbps(Read)が出た。速度に効果のあったのは、ジャンボフレームで、最大の16128バイトが最適だった。割り込み加減率は、下げるとReadの速度は上がるが、Writeが下がったので、デフォルトのままにした。

Intelの付属ユーティリティも優れていて、以前使っていたLANアダプタのドライバーが表示され、削除もできた。詳細設定でも各項目に説明があり、非常に参考となる。

![]() 2004-04-24(土) SUMI05のソフト入れ替え

2004-04-24(土) SUMI05のソフト入れ替え

SUMI05(P4 2.53GHzマシン)は、Officeが起動後直ぐに終了してしまうなど少し動作が不安定になってきたので、OS(Windows 2000)から全てのソフトを入れ直した。最初IO-DATAのLANアダプタ(ETG2-PCI)を挿したままドライバーソフトをインストールしたら、エラーが出てしまった。ドライバーをアンインストールしても残骸が消えなかったので、結局OSから再度入れ直した。このLANアダプタはCPU負荷も大きいし、何とも厄介なハードだ。やはり、Intelか3comにすべきだった。

![]() 2004-04-04(日) ギガビットLAN構築

2004-04-04(日) ギガビットLAN構築

我が家もやっとギガビット(1Gbps)LANになった。

購入したのは、I-O DATAのHUB(ETG-SH5)とLANアダプタ(ETG2-PCI)、それにカテゴリー6のケーブル2本。PLANEXとI-O DATAのどちらにするか迷ったが、値段と販売実績でI-O DATAにした。HUBは約8千円、LANアダプタは約2千円だった。

SUMI2000にCD-ROMからドライバーソフトを入れた後、LANアダプタ(ETG2-PCI)を組み込み、HUBへ新ケーブルを接続したら無事1000Mのランプが点灯した。HUB経由でインターネットへもアクセスできた。

次にSUMI05のM/BにあるLANコネクタからHUBに新ケーブルを接続したら何故か100Mしか点灯しなかった。これまで、SUMI05のM/B(845GE MAX-L)はギガビットイーサー対応だと思っていたので当然1000Mが点くと予想していた。あらためてM/Bの説明書を良く読むとネットワークはIntel 82562ETで どうも100Mまでしか対応していない事が分かった。買った頃のHPには確かにギガビットイーサー対応と表示されていたので、今までそう信じていた。仕方なくLANアダプタをもう1枚購入する事になってしまった。まあ、2千円だから大した事はないが、雨の中買いに行くのは大変だった。

×2

帰ってきてから早速SUMI05のオンボードLANをDISABLEにし、ドライバーソフトを入れ、LANアダプタ(ETG2-PCI)を組み込んだ。LANは1000Mでリンクしたが、IPアドレスが取得出来なかった。元々入っていたIntelのドライバーが悪さしている様だ。デバイスドライバーを見るとSUMI2000にはない"Deterministic Network Enhancer Miniport"があり、何度か削除を試したが、結局削除出来なかった。削除はできなかったものの、そのデバイスにETG2-PCIのドライバーをインストールしたら、IPが取得できるようになり、とりあえずLANが使えるようになった。

SUMI2000とSUMI05の間で数100MB程度のデータをコピーして見た所、約100Mbps程度が最大だった。どちらもHDDがATAなのと以前は最大で50Mbps程度だったから、この程度なのかと納得。

![]()

ホームページへ戻る

ホームページへ戻る