第1章 考古学によるヤマト王権説

目次

(1)弥生時代の暦年代と人類社会での位置

(2)弥生時代から古墳時代への過渡期

(3)古墳時代の歴史的意義

(4)奈良盆地東南部にヤマト王権が成立

(1) 弥生時代の暦年代と、人類社会での位置

日本列島で最初に成立した王権は、倭王権や大和王権またはヤマト王権と呼ばれている。ヤマト王権説は、倭王権が始めて成立する地域は、奈良盆地の東南部にあるヤマト地方とする説で、考古学でも文献史学でも、今日では最も一般的な倭王権の成立説といえる。しかし、纒向(まきむく)遺跡や箸墓(はしはか)古墳などが存在する、奈良県のヤマト地方に出現した王権ということでは文献史学のヤマト王権説とは一致しているが、考古学と古代文献史学とではその王権の成立時期が異なっていて、考古学の方が成立時期を早く捉えている。まず、古墳時代に先行する弥生時代についてから検討を始めるべきだが、考古学では相対年代で前期・中期・後期などと言うのが普通で、西暦はあまり用いられていない。これは考古学の性質上やむを得ないことであるが、不便なので、必ずしも正しいとは言えないが、その暦年代を概観する。

そもそも弥生時代とは、弥生式土器が使われている時代という意味であったが、今日では 、「灌漑によって水稲農耕をする食物生産に基礎を置く農耕社会」であって、その点で前段階である縄文時代と区別されるという考えが主流となっている。また、従来は弥生時代の始まりを、紀元前4世紀頃と考えていたが、今日ではもっと早くから弥生時代は始まると考えられている。

そこで従来の、弥生前期・弥生中期・弥生後期という年代区分の年代は修正されて、従来は縄文時代晩期とされていた年代を、弥生時代早期としている考古学者が多い。考古資料で相対年代ではなく暦年代を推測するのは、かなり難しい事であるが、この新しい暦年代で弥生時代を時期区分すると、研究者によりかなり違いはあるが、概ね以下のように区分している。

弥生早期 前400年頃~前300年

弥生前期 前300年~前200年

弥生中期 前200年~西暦01年

弥生後期~終末期 西暦01年~250年頃

一方2003年、国立民族歴史博物館(歴博)では、炭素14年代測定の結果、弥生時代の開始時期が定説よりおよそ500年古くなると提起されて、議論を呼んだ。歴博が用いた測定法はAMS法という加速器を用いた煤の質量分析に、炭素14濃度の変動を示す国際標準グラフで較正して、暦年代を得る方法である。しかし、この方法で暦年代を得ることには問題も指摘されており、歴博自身も自らの測定した暦年代(AMS炭素14較正年代)の確率は70パーセントとしており、必ずしも正確な年代とは言えないが、考古学者の都出比呂志氏は概ねこの説に従って区分している。(岩波新書 「古代国家はいつ成立したか」による)

参考のために歴博の提起した暦年代を示す。

弥生早期 前1000年~前750年

弥生前期 前750年~前400年

弥生中期 前400年~西暦01年

弥生後期 西暦01年~250年頃

考古資料で暦年代を推測する事は、かなり荒っぽい作業であるが、弥生時代の終わりつまり古墳時代の始まりを、従来からの3世紀半ばの後半とする考えと、その後提起されてきた3世紀半ばの前半とする考えがあった。しかし、最近では3世紀半ばの半ば、つまり250年ごろと考えている学者が多く、今日では、ほとんどの考古学者が支持しているという。

また弥生時代の始まり、つまり、「灌漑によって水稲農耕をする食物生産に基礎を置く農耕社会」の出現についても諸説があり、副葬品の中国鏡に基づく説では前500年~400年頃に弥生時代は始まるとしている。歴博の弥生時代開始期に比べるとかなり遅れて弥生時代となるが、この説が主流と思われる。

暦年代と異なり、空間的・地域的には北九州から弥生時代が始まったと言う事では、考古学は一致している。

先に述べたように、古墳時代の始まる時期については学説により約1世紀の開きがあったが、問題はそこに至る過程はどうなっているのかである。その為にはまず、弥生時代の定義を「灌漑によって水稲農耕をする食物生産に基礎を置く農耕社会」としたが、その社会とはどのような社会であったのかを検討する必要がある。

今日の考古学では、古代社会の進化について、文化人類学による人間集団の類型を用いる事が多いので、その類型を用いる。その類型とは大まかに説明すると、以下の通りである。

*血縁集団(バンド)

数十人で移住生活を基本とする小規模な集団。公権力や社会階層を持たない、家族・親戚関係で結びつく集団社会。

*部族社会(ドライブ)

数百人単位で定住生活を基本とする、比較的小規模な氏族社会。複数の血縁集団が集まり、部族社会を構成し、尊敬を集める有力者はいるが、権力機構や社会階層は存在しない。

なお、「氏族」(クラン)とは、共通の先祖を持つという意識・信仰による連帯感の下に結束した血縁集団を含み、必ずしも共通の先祖を持つ血縁集団だけとは限らない。

*首長制社会(チーフダム)

首長(権力者)の意思決定に従い数千人単位で定住生活を行う比較的大規模な村落共同体である。首長をリーダーとする集権的な政治システムを持っていて、貨幣経済や徴税などが行われるようになる。この社会については、後で述べるが二つの段階に分けられる。

*国家(ステート)

国家(ステート)とは何か、非常に難しい問題なので、ここではその説明は省くが、弥生時代の社会とは部族社会(ドライブ)から首長社会(チーフダム)へと進化していった時代と言えよう。この進化については、北部九州と畿内周辺とではかなり異なった様相を示している。北部九州では、弥生中期になると集団間や集団内での格差が拡大し、人民とは区別される有力者層が出現している。有名な吉野ケ里遺跡や、糸島市の三雲南小路(しょうじ)遺跡・春日市の須玖岡本遺跡などでは、以下に述べる様相を示している。

以下、石川日出志氏の「農耕社会の成立」(岩波新書)から抜粋・引用して説明する。『 』内は抜粋。

『弥生中期には前期までとは格段に規模が拡大した集落が出現し、社会の階層化が進行した。墓地では一部の人々、時には数人だけが手厚く葬られる状況となる。さらに、中期後半となると特定の個人が墓域を画して、格別な副葬品を独占する状態となる』

これは集団内の亀裂とそれに伴う軋轢・衝突に対して、集団指導者(リーダー)層の権能を強化する事で調整する動きであり、その結果、指導者層は自己の元への財の蓄積と地位の固定的継承を図ろうとする事を正当化できた。この方向性が他の地域でも一般的な動きだったと思われているが、それは順調に発展した訳ではなかった。集団指導者層の権能を強化する動きと、それを抑制し、集団の共同性を強化する動きとが対立しながら、徐々に集団指導者層の権能強化の方向に向かったと思われている。

一方、畿内周辺でも弥生中期には拠点集落が発達し、青銅器の銅鐸祭祀も発達するが、銅鐸は集団に帰属していて、北部九州と異なり青銅器祭器などが威信財として個人に帰属していくわけではない。畿内では、方丘墓が多数集合して集団指導者層(リーダー)一族の墓域を形成していて、突出して優位な扱いを受ける個人の墓は出現していないという。

続いて同書を引用する

(畿内では)『あれほど大規模な拠点集落が点在し、池上曽根遺跡でみたような象徴的役割を果たす機能を持つ中心的建物が構築される状況になりながら、墓地からみると北部九州のような隔絶した厚葬墓は見られない。(中略)大型の墳丘がある場合でも、(多いもので)二三基もの木棺が収められ、副葬品が集中することはない。北部九州とは異なる、個人が突出しない社会であったことがわかる。』

このように集団内の亀裂の深化に対して、畿内のように集団の共同性を強化する方向を取る地域もあった。これは青銅器祭器を用いて居住集団が実施する祭祀儀礼を一層盛大化して、集団の共同性を強化する方向である。主として畿内周辺地域が採った集団内亀裂に対応する方向であるが、北部九州でも集団指導者層の台頭に対抗して見られる動きである。しかし弥生後期後半から終末期には銅鐸祭祀などは行われなくなり、銅鐸等の青銅製祭器は放棄されていった。

このように、北部九州と畿内地域とでは、異なる社会を構築していたと思われる。このような地域社会の差異は、生産力が高まり階層分化が集団内に亀裂を生じさせ、社会的調整業務が必要となった際の、社会の対応の差異であるが、北部九州に比べて畿内地域は、集団指導者層の台頭が未成熟だった事による差異ではないかと考えている。

このような地域差はあるが、いずれの地域も弥生終末期には青銅器祭祀を終焉させて墳丘墓を造営し、墳丘墓における首長霊の祭祀に移行していった事が考古資料から伺える。

では、この弥生時代社会の社会進化上の位置はどのように捉えられているのであろうか。この問題について、岩永省三氏は「岩波講座 日本歴史第1巻」収録の「東アジアにおける弥生文化」で『部族社会説・首長社会説・国家説で深刻な対立を生じている。』と述べている。

弥生時代に国家説があるとはいささか驚きであるが、これは「初期国家」と言われている国家への過渡期の概念であって、これを国家とする事には疑問もあると云う。それはさておき、岩永氏は首長社会概念を二段階に分ける考え方を採用して、この問題の解決を図っている。首長社会の二段階を、簡単に説明すると次のように分類される。

首長社会の第一段階をA型として、首長(権力者)による意思決定が行われるが、社会全体をクラン(氏族)やリネージュ(単系出自集団)が覆っている段階で、階層差や地位といったランキングがある。なお、リネージュとは血統を意味する民俗学の用語である。

第二段階をB型として、クラン(氏族)やリネージュ(単系出自集団)は首長層に限定されて社会全体にまでは及ばないので、首長層と他の人々(人民)間の支配従属関係はクランやリネージュを媒介としてない。それで擬制的系譜が重視されて、首長の統治範囲が一つの親族集団で構成され首長がその中心にいるような擬制を設定する。

首長制社会はこの二段階に分類されるという学説を用いて、首長社会への移行を説いたのである。

首長社会(チーフダム)は、明瞭な特殊利害の対立が存在し、それを統合する新しい組織原理が出現している点で、部族社会(ドライブ)から区別されるとして、弥生終末期には、部族社会から首長制社会の第一段階(A型)に移行したと岩永氏は結論づけている。

首長制社会の移行については、福岡県須玖(すく)岡本遺跡や三雲南小路遺跡の厚葬されている墳墓から、弥生中期に首長制社会に移行しているという説があるが、岩永氏はそのような傾向は順調に発達せず、北部九州でもその後、集団の機能強化という方向をたどっており、首長制社会が広域に明瞭化するのは弥生終末期としている。

なおA型よりはより国家に近づいているB型首長制への移行期は、5世紀後半に至って、首長の継承の安定化を前提にウジないしそれに相当する地方の集団が形成されてから以降の事、とみられると岩永氏は同書で述べている。

私はこの見解に概ね賛同するものであるが、B型首長制社会への移行時期は、列島のすべての地方(地域)を一律で捉える必要は無く、畿内だけではなく地域によってはもっと早く捉えるべきではないかと考えている。

また、岩永氏は威信財(威光と信望を表す物)流通の掌握と首長社会を関連付けて、『後期後半~終末期の首長の成長は、農業生産力の上昇による富の蓄積を背景とする階層分化というような経済的下部構造の変動を伴わずに起こりえた現象である』との見解には賛同できない。

やはり農業生産力の向上による特定の集団への富の蓄積があって、その集団による意思決定が持続的に可能であり、その継続性ゆえに、首長(権力者)による意思決定が行われる首長制社会(チーフダム)という新しい組織原理に移行したと考えるべきだろう。威信財流通の掌握とその威信財の分配という、継続性を伴う事が困難な行為だけで、下部構造の変動を伴わずに首長制社会に移行できたとは思えない。

(2)弥生時代から古墳時代への過渡期

言わずと知れた銅鐸です

言わずと知れた銅鐸ですこのように地域差はあるが、北部九州や近畿そして関東などのいずれの地域も弥生終末期には青銅器祭祀を終焉させて墳丘墓を造営し、墳丘墓における首長霊の祭祀に移行していった事が考古資料から伺えて、この時期が弥生時代の終末期である。この弥生時代終末期とは、青銅器祭祀の終焉と墳丘墓における祭祀の始まりであった。

墳墓における祭祀とは、それ以前に行われていた青銅器祭器による共同体の祭祀とは異なり、首長層が葬られている墳墓で行われる特定の人物の霊への祭祀であった。まず、共同体の墓から首長層の墓が区別され始めて、その墓に豪華な副葬品が埋葬され、墓自身も巨大化して墳丘墓と呼ばれる遺跡となり、そこで首長霊の祭祀が行われるようになった。

高い墳丘を持つ墓の発見は1960年代からの方形周溝墓の発見から始まり、1976年・倉敷市の楯筑(たてつき)遺跡の、中央部の円形部直径約40メートルで約20メートルの前後の突出部分を足して全長約80メートル・高さ5メートルというものまでが発見されてきた。ほとんど古墳といっても良いが、これは古墳とは区別されて、今日では弥生墳丘墓と呼ばれている。しかし、弥生時代から古墳時代の転換期はどの時点かについて、様々な議論が起きてきた。明確な転換期という時点は難しいにしても、少なくとも、どの遺跡が古墳であり、どの遺跡が弥生墳丘墓であるか、という明確な区分が必要になった。過渡期とは言え、時代を区分するメルクマールは何か、という議論が始まったのである。

この過渡期について、墳丘墓の問題は後に述べるとして、まず青銅器祭祀の終焉について述べる。

1984・85年、島根県の斐川町の神庭荒神谷(かんばこうじんだに)遺跡から、358本の銅剣など多数の青銅器が、整然と並べて埋められている事が発見された。続いて、12年後1996年には、一山越えたところでの農道工事中に、銅鐸39点がやはり整然と埋納されている事が発見され、加茂岩倉遺跡と名命された。この出雲の二つの遺跡で、なんと総数419点という青銅器が埋納されていたのである。銅剣や銅矛などは北九州などの西日本では共同体の祭祀での祭器として用いられていて、要するに共同体の祭器が不要になり、一斉に埋納してしまったのである。その時期は弥生中期末のことと考えられており、石川日出志氏はこの社会状況について、岩波新書の「農耕社会の成立」で以下の説明している。

『埋納坑内に青銅器を据える際に、武器形青銅器は刃を、銅鐸は横にして鰭(ひれ)を立てる方法は、北部九州の武器形青銅器や、近畿周辺の銅鐸と同様であり、ひるがえってこうした青銅器は武器形であろうと銅鐸であろうと埋納するときは、どこでも同じ扱いを受けていたとみてよい。

神庭荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡に多数埋納された型式よりも新しい青銅器は、その後ほとんど山陰ではみられなくなり、山陽側でも出土例は激減する。こうして中国地方では、弥生後期になると、西日本各地の弥生社会で伝統的に執行されてきた青銅器祭祀がほぼ終焉を迎える。

銅鐸祭祀の終焉について、それまでは各地域で銅鐸が共同体祭祀に用いられてきたが、睹地域が統合される段階に伝統的な銅鐸祭祀が否定され、集積されて埋納され、銅鏡を用いる古墳時代的な新たな宗教儀礼が登場したと考えられた。すなわち、古墳出現前夜に、いっせいに銅鐸祭祀が終焉を迎えると考えられてきたが(小林行雄『女王国の出現』)、じつはそうではなく、弥生中期末にまず中国地方で銅鐸祭祀が終息し、ふたたび古墳出現前夜になって近畿周辺も最終的に終焉を迎えるようである。

そして、ちょうどその頃から山陰を中心とするこの地方に墳丘墓が現われ、その後銅鐸祭祀が全面的に終焉する後期末にいたる間、この墳丘墓が徐々に各地にひろがっていく。』

このように青銅器の祭器を用いた祭祀が終焉する頃から、首長の墓である墳丘墓が出現してくる。先ほど述べた岡山県の楯筑遺跡と同じ段階の弥生後期には、山陰地方でも出雲市西谷(にしたに)3号墓等の四隅突出形墳丘墓が出現する。鳥取市西桂見(にしかつらみ)墳墓群では40×30メートルクラスの方丘に10メートル以上の突出が四隅につく巨大さである。

北部九州ではもっと早く弥生中期後半には、糸島市の三雲南小路(しょうじ)遺跡や春日市の須玖岡本遺跡D地点のように、特定の個人が独立した墓域を画して、舶載品である漢鏡を多数副葬するまさに「王墓」というにふさわしい墓が登場している。

こうした生前の社会的位置を死後の世界にも表現する観念が、弥生後期になって徐々に中国地方から北近畿、更に北陸方面まで広がったと考えられている。四隅突出形墳丘墓は山陰から北近畿・北陸方面に広がっており、「日本海の鉄器文化」とも言うべき、当時の鉄の流通ルートである日本海ルートに対応している。当時の鉄の流通ルートから離れていた畿内では、弥生後期になっても鉄器の出土例は少なく、まだ鉄器の普及は進んでいなかった。この事実は2000年になって川上哲志氏らの研究成果である「弥生時代鉄器総覧」によって明らかとなった。弥生時代の奈良県からの鉄器の出土例はほとんどなく、古墳時代初期(3世紀初めから中期)になっても、北部九州と畿内とでは鉄器の出土例が、まさに雲泥の差で、畿内では出土例が極めて少ないのである。

墳丘墓でも畿内は弥生後期になっても、大きな墳丘墓に多数が葬られていて、首長層(リーダー)一族を葬った墓であって、特定の個人の墓とは言えない。畿内では北部九州や中国地方より遅れて、やっと弥生終末期になってから特定の個人の墳丘墓が出現している。

北部九州や中国地方では、この特定の個人の墳丘墓で祭祀が行われるようになり、従来の銅鐸等の青銅器祭器を用いる共同体そのものの祭祀とは異なる首長霊を祀る祭祀に変化していった。この変化とは部族社会(ドライブ)から首長制社会(チーフダム)への移行でもあったが、畿内は北部九州や中国地方に遅れて移行したと言える。

北部九州や中国地方に比べると、遅れて首長制社会に移行した畿内地域であるが、弥生終末期になると飛躍的な発展を遂げる。いわゆる纒向(まきむく)型墳丘墓の登場である。楯筑遺跡や西谷3号墓につづく段階で、なおかつ定型的前方後円墳が成立する直前である。近畿の土器型式でいえば、庄内式土器(三世紀前半説が学会の主流)の段階である。この時期に、奈良盆地東南部の桜井市にある纒向遺跡の周辺では、北西部に四基、東南部に一基、ややいびつな後円部に未発達な前方部が付設された前方後円形で、墳丘全長が一〇〇メートル近い大型の墳墓が相次いで造営された。北西部にある纒向石塚は、全長が九六メートルもある。後円部は、約六四メートルの最大径だが中心がずれた団扇形を呈し、前方部は約三五メートルと定型的前方後円墳よりも短く、南側がバチ形に開いている。

こうしたいびつな後円部と未発達な前方部をもつ前方後円形の墳墓を、寺沢薫氏は纒向型と呼び、佐賀県椛島山遺跡から千葉県神門5・4号墳までの広範囲に分布することを明らかにした。ただし纏向型前方後円墳とされる墳墓の全てが定型的前方後円墳の成立以前であったかについては、疑問も出されている。

この纒向型墳丘墓を、古墳とみるか弥生墳丘墓とするか、学会でも意見が分かれると言うが、弥生墳丘墓とする方が一般的であり、私もその説を採り、纒向型墳丘墓の時代までを弥生時代とする。

(3) 古墳時代の歴史的意義

注目の箸墓古墳です

注目の箸墓古墳です私が学校で日本史を教わった頃は、弥生時代の次の時代を大和時代と呼んでいたが、今日では古墳時代としている。古墳の築造は文化的な営みであって、これを「古墳文化」と理解するのは当然としても、今日では文化概念を超えて「古墳時代」という政治または社会構造を表す言葉として定着している。

古墳時代という歴史区分を最初に提起したのは、小林行雄氏で1955年の「古墳の発生の歴史的意義」であった。その後1970年代になり岡山県の楯筑(たてつく)遺跡など弥生時代としては例外的に高台な墳丘墓の研究が進み、近藤義朗氏は楯筑遺跡などに「弥生墳丘墓」なる名称を与えて、弥生墳丘墓の発展の延長線上に、畿内中枢を盟主とした「政治的結集体」の形成を契機に前方後円墳が成立するという展望を、1997年に示したのである。

だが、弥生墳丘墓と古墳とが時代を分けるものとして区別できるのか、という本質的問題が残った。この問題を鮮やかに整理したのも近藤義朗氏であった。彼は最古形式前方後円墳と弥生墳丘墓の諸特徴を詳細に比較した。その結果、前方後円墳を構成する要素のそれぞれは、ほとんどいずれかの地域の弥生墳丘墓に萌芽や源流を求めることが出来るが、それらが一つの墳墓の中に統合されたという点で、両者の間には大きな飛躍が存在すると指摘した。更に前方後円墳は「全土的な普遍性」を獲得して広く列島内に波及し、それゆえ大和の首長を頂点とする新しい時代が始まったと古墳時代を意義づけたのである。古墳時代は日本列島が統合された時代として、弥生時代と区分できる歴史の画期として位置づける根拠を示したのである。

このように、『前方後円墳は「全土的な普遍性」を獲得して広く列島内に波及し、それゆえ大和の首長を頂点とする新しい時代』として、弥生時代と区分できる新時代の名称を大和時代ではなく古墳時代と呼ぶようになってきた。

しかし、その後の調査研究が進むと様々な問題が浮上してきたという。福永伸哉氏は「岩波講座 日本歴史第1巻」(2011年11月刊)収録の『前方後円墳の成立』で、以下の指摘をしているので紹介する。『』内は引用

『しかし、その後四半世紀の調査研究が進む中で、前方後円墳成立、そして古墳時代の歴史的意義に関連していくつかの重要な論点が新たに提起され議論が活発に続けられている。』

福永氏はこのような考古学会の現状について、重要な論点は三つあるという。

第一は、弥生社会から前方後円墳が成立する過程を、新資料を踏まえていかに把握するのかという問題である。古墳時代を通じて畿内が他の地域より優越した地域であったが、しかし、古墳時代の始まりからそうであったのかという疑問である。畿内地域は北部九州や中国地方に遅れて首長制社会(チーフダム)に移行したのに、何故これらの地域より優越した地域となったのか。あるいは、古墳時代の初期は、畿内地域は決して他の地域よりも優越した社会とは言えなかったのではないかという問題である。この問題は文献史学では門脇禎二氏が地域王国説として説いている問題でもある。

第二は、古墳時代の政治権力の問題である。前方後円墳の成立を持って画される古墳時代について、ヤマト政権を中心とする倭人社会の政治的統合が達成された時代と見る評価は、文献史学では異論があるが、考古学では概ね受け入れられている説である。しかしヤマト政権の諸地域把握の実態については、かつての「支配」「服属」という関係は再検討を求められている。では、ヤマト政権と北部九州や吉備などなど他の地域社会との関係はいかなるものか。

第三は、1991年に提起された都出比呂志氏の「前方後円墳体制=初期国家論」が契機となって、国家形成過程における古墳時代の位置を探る議論の始まりである。この議論は古墳時代を通じての問題であるが、第一で述べた「弥生社会から前方後円墳が成立する過程」の問題も含まざるを議論でもある。

何故このような議論が今になっても行われているのであろうか、私なりに考えてみた。

考古学では、纏向(まきむく)遺跡の存在などから邪馬台国畿内大和説に立ち、「前方後円墳体制」の成立を持って列島を統合したヤマト王権が成立したという説を採る学者がほとんどであり、これが考古学の通説と言えるだろう。しかし、私はこれを通説としている事に疑問を感じている。そもそも、所在地論争に決着がついていない邪馬台国畿内大和説という仮設にたち、その仮説の上で、古墳での首長霊葬送礼が共有化される事をもって、古墳の形態が政治的・社会的な序列化を表示しているという「前方後円墳体制」なるもう一つの仮説の上に立っていて、考古資料から仮説を立てる以上やむを得ないのだろうが、脆弱な論理と言わざるを得ない。

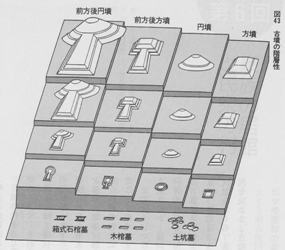

「前方後円墳体制」なるモノが成立した年代では、定型的な前方後円墳や前方後方墳だけではなく円墳も方墳もある時代であり、それぞれが大小の違いがあることは事実としてある。「前方後円墳体制」とは、この墳墓の形態の違いが政治的・社会的な序列化を表示していると指摘して、その序列は前方後円墳>前方後方墳>円墳>方墳で身分秩序が下位になっており、それぞれの形態の古墳内でも墳墓の大きさが身分秩序を表していると言うのである。

下の図は、都出比呂志氏が示した「古墳の階層性」です。

しかし、その様な社会の序列化が存在する前提として、列島の政治的・社会的な統合が証明されていなければならないと私は考える。ところが、論理が逆立ちしていて、古墳のこのような政治的・社会的な序列化があるから、列島の政治的・社会的な統合があったと言う主張である。墳墓の形態の違いは、単なる諸地域文化,、言葉を変えると「部族」文化、もしくは、「種族」文化の違いという解釈も可能である。今「種族」という言葉を使ったのは、F・エンゲルスの「家族、私有財産および国家の起源」からの借用で「種族(Stamm)」の意味で、民族形成に至る前段階の概念として用いた。同書に、『いくつかの氏族が一部族をなすように、古典的な形では、いくつかの部族が一種族をなす』という説明があったので、この用語を用いてみたが、一般的には使われていないようだ。

古墳の形態の違いは、前方後円墳>前方後方墳>円墳>方墳という序列というよりは、埋葬されている首長部族(種族)の伝統文化の違いとも受け取れる。それぞれの古墳の形態の違いは、単なる諸地域文化や、葬られている首長部族(種族)の伝統文化の違いである可能性もあり、必ずしも、「前方後円墳体制」として政治的・社会的な序列化を表示しているとは言えないと考えている。また古墳の大小の違いは、上からの強制力を伴う序列化と考えるよりは、埋葬されている人物ないしはその部族(種族)の経済力の違いと考えるほうが自然だと思う。

従って、古墳の形態や大小の違いでもって、列島の政治的・社会的な統合が証明されているとは考えられない。

「定型的前方後円墳体制」という言い方もあり、この場合は、前方後円墳の設計が後円部の直径や後方部の長さと広がりなどが、皆同一の尺度が用いられていて設計の共有性があり、しかも副葬品等も共通していて墳墓要素の共通性が生まれ、違いは墳墓の大小だけとなってきたときの体制である。この墳墓の設計などが共有化されたことをもって、首長霊の祭祀が共通化され、古墳の大小で政治的・社会的序列を決めていたとして、列島の政治的統合を主張している。しかしこのことも必ずしも列島の政治的・社会的な統合を意味しているとは限らず、日本文化の形成や日本民族の形成という文化史等の違う観点からも説明ができることである。

特に大切なことは、「前方後円墳体制」とは、肝心な民衆(人民)の支配という権力問題=政治過程を抜きにした列島統合の王権論であり、論理的に無理を感じている。しかし、都出比呂志氏など多くの考古学者は「前方後円墳体制」は大きな画期であり、最近では最も古い定型的な前方後円墳である箸墓古墳は卑弥呼の墓であるとして、列島を統合した初代の王は邪馬台国の卑弥呼であると主張している。

私には一方的な古墳の解釈としか思えないこの様な論理が、何故考古学ではまかり通るのであろうか。おそらく戦後の考古学の出発が、戦前の皇国史観への反省と総括がなされないままだったことが関係していると思われる。戦前までの大和朝廷による日本列島支配という大和時代の認識が、その時代論の総括もないままに、戦後になり古墳時代という新しい名前に変わっただけという印象を受ける。だから、古墳時代の意義についていまだに議論が続けられているのではなかろうか。

戦前の大和時代論は、大和朝廷による列島の支配だけではなく、神功皇后による三韓征伐(今日では征討とされている)が行われて、現人神である天皇が日本と朝鮮半島に君臨していた時代と認識されていた。この皇国史観と言われている歴史観の結果として、戦争があり、近隣のアジア人が多く死に、日本人も天皇陛下バンザイと言って多く死んでいった、という事への反省と総括は、皇国史観の徹底的な否定として、少なくとも文献史学にはあった。

不思議なことに、日本の考古学会は戦後から今日に至るまで、この事への反省も総括も行われてはいないという。驚くべきことに、今日でも考古学者の中には、古墳の被葬者に神功皇后の母を想定して論文を発表している人がいるというのである。これは、「岩波講座 日本歴史 月報1」で白石太郎氏が述べていた。ある古墳を文献史学では存在が否定されている神功皇后の母の墓に想定した論文であり、白石氏もこの論文を読んだ時にはいささか驚いたと書いてあった。文献史学では戦後になり皇国史観の基となった「日本書紀」の文献批判をして、皇国史観はもとより神功皇后の存在は否定されており、また、任那日本府による朝鮮支配という事はなかったとされているのは定説である。にもかかわらず、今日でも神功皇后の母の墓だという論文を発表している考古学者がいるとは、私も驚きである。

この例のように、考古学では戦前の大和時代論と大和朝廷論が総括されていないままに、考古学会は小林行雄氏と近藤義朗氏の古墳時代という新しい歴史認識に飛びついたが故に、戦前の大和朝廷論の残滓が残り、問題が未整理のままに残されてしまい、古墳時代の歴史的な意義について新しい論点が提起されて、いまだに議論が続いているのではなかろうか。

念のために、考古学会は戦前戦中の自己批判を遅ればせながら戦後もかなり後になってから行っており、、1964年の近藤義朗氏の「戦後日本考古学会の反省と課題」と、2003年の春成秀爾氏の「考古学者はどう生きたか」を『待たなければなりませんでした』、と都出比呂志氏は自己批判的に自著の「古代国家はいつできたか」(岩波文庫)で述べている。しかし、『考古学会の戦前の古物学の伝統を引きずっていた体質』は、どう変わったかについては同書では触れていなかった。

私が日本史を学校で教わった頃は、弥生時代の次は大和時代と言われていたのを、何故、今日では古墳時代と改めたのだろうか。それは単に、皇国史観という歴史のシミ垢がついているからというだけではなく、大和盆地に朝廷が成立してそれが発展した時代という歴史認識が誤っていたので、名称を改めたのではなかろうか。少なくとも文献史学では定型的前方後円墳の成立をもって古墳時代とする説に賛同しているが、そのことをもって列島を統合した王権が大和盆地に成立したとする説には賛同していない。つまり文献史学の見解では、定型的前方後円墳の成立した年代には未だ列島を統合した王権は成立しておらず、この時代を示す用語として大和時代という、終始一貫した王権の所在地を示す用語は正確ではないので、大和時代という言葉は使われなくなった。

しかし考古学では古墳時代=大和盆地に終始一貫して列島を代表する王権のあった時代としており、何故、大和時代を古墳時代という用語に変更したのかよく解らない。文献史学の考えを尊重する用語の変更としては頷けるが、大和時代と古墳時代という概念の違いでは、朝廷が王権という概念に変わったと云うことは理解できるが、他に違いがあるのか、それともないのか解りづらい。

私は古墳時代と弥生時代を画するモノは、定型的前方後円墳という列島全土に遍く普及した統合された文化の登場であり、弥生時代までの、諸地域ごとに分断されていた諸文化を各地域で其々が共有する種族(Stamm)としての自覚から、もっと広範囲で自らを同一の民族とする自覚が生まれた時代として、一大画期があると考えている。つまり、古墳時代とは日本民族とその共有する文化が誕生して、その民族文化が成長していった時代の事であって、王権の所在地とは関係のない時代区分だと考えている。

つまり、仮称・出雲種族や仮称・吉備種族などの列島の各種族が、祭祀儀礼を共有することにより同一民族としての意識を共有し始めた時代ではなかろうか。その事と政治的な統合とは別な事であり、政治的な統合に至るには、やはり支配と服属に象徴される「公」権力が必要であり、葬送儀礼の共有という事だけでそれを証明することは不可能だと思っている。民族の形成と国家の成立はかなり関連している事柄だと考えているが、その二つが同時並行して成立していくものではない事は、世界史を見れば明らかである。民族の形成から国家の成立に至る順序で進むほうが一般的だと思われる。、

同一民族意識が共有されることにより、支配と服属という関係でなくても、日本民族という同族意識の連盟が成立し、その盟主という「公」権力の成立が可能な事だと考えているが、それを「国家」といえるかどうかは別問題だと思う。種族という同族意識が盟主を選ぶのと同様である。日本列島という広い範囲で「公」権力が必要な社会になると、広い範囲の連盟の盟主を選ぶという事になっていったと考えている。

部族の連盟の盟主では、「魏志」倭人伝の卑弥呼の「共立」がそれで、邪馬台国連盟という邪馬台国を盟主国とする諸部族連盟が想定されて、仮称「邪馬台国種族」とも言うべき、北部九州種族が存在していたと想定している。同様のことを、仮称「吉備種族」や仮称「出雲種族」などを想定している。

古墳時代になり日本民族が誕生して、それまでの各種族の盟主を選んでいた時代から、日本民族の盟主を選べる時代が到来したと言える。そして、日本民族が形成されて、「種族の連盟」から「民族の連盟」へと発展していった時代が古墳時代ではなかろうか。

なおこの「連盟」という概念は、百済や新羅と異なり、一国家として統合に至らなかった韓国の加耶地域の歴史で使われている。金泰植(キムテシク)氏は著書「加耶連盟史」で、金官狗邪(くや)国を盟主とした前期加耶連盟と、大加耶(高霊)を盟主とした後期加耶連盟があったと述べている。「連盟」とは国家的な統合とは異なり、それぞれの国は主体性を持っているが、盟主国が諸国を代表している意味で用いられている。しかし、まだ概念としては未成熟な様で、日本古代史で連盟を用いる事は少ない。

(4)奈良盆地東南部に成立するヤマト王権

私の古墳時代論はこの辺でさておき、考古学会の古墳時代論とヤマト王権成立説の検討を進めていく。

纏向型前方後円墳の年代は庄内式土器(三世紀前半説が学会の主流と思われる)の年代であるが、卑弥呼の墓ともいわれている箸墓古墳はその次に来る布留式土器の年代に位置付けられている。この箸墓古墳は歴史を画する定型的前方後円墳であるとして考古学会の注目を集めていた。少々長くなるが、先に引用した福永伸哉氏の「岩波講座 日本歴史第1巻」(2011年11月刊)収録の『前方後円墳の成立』から以下引用する。

『(寺沢薫氏の)纏向型前方後円墳の段階をもって新しい時代の開始と位置付けるその所論は、布留式期の箸墓古墳を最古の前方後円墳と見る理解に再検討を迫るものとして、学会に大きな影響を与えた。

ただ、その後調査事例の蓄積が進んだ現在では、「纒向型」と分類できるような明確な規範を持つ墳丘企画が実際に存在するのか、また、「纒向型」の存在を認めたとしても箸墓古墳に先行するものが全国にどれほどあるのかという点で、「纒向型」の設定自体の有効性や意義が間われているように思われる。庄内式期に長短さまざまな突出部を有するエリート層の墳丘墓が各地に登場したことは疑いないが、墳形だけでなく埋葬施設構造、副葬品組成などに多様性は大きく、なおそれが統一政体の全土的な政治秩序を表示するには至っていないと理解すべきではなかろうか。庄内式期はまさに前方後円墳成立前夜の様相を呈している。

これに対して、続く布留式最古段階に位置づけられる箸墓古墳の築造はきわめて大きな画期となった。庄内式期のエリート層の墳墓と比較して、箸墓古墳は次のような点で明らかに新たな歴史段階の所産と判断できるのである。

①墳丘規模の飛躍 箸墓古墳以前の最大墳墓である奈良県纒向石塚墳墓が長さ約九〇メートルであるのに対して、箸墓古墳は約二八〇メートルあり、しかもその後約三五〇年にわたって墳丘長二〇〇メートル台以上という規模が倭の最高エリート墳墓(大王墳)のスタンダードとなった。

②築造労働力の飛躍 推定される投入労働力は纒向石塚墳墓が延べ四万五千人であるのに対して、箸墓古墳は一三五万人と桁違いである。労働力の動員規模や組織化の点でも以前とは質的に異なる仕組みが生まれた可能性が高い。

③相似形墳が各地に登場 箸墓古墳の形を二分の一、三分の一、六分の一に正確に縮小した相似形墳が広範囲にあらわれる。墳丘設計図の共有といった事情も十分想定でき、中央の最高エリートと各地の地域エリートとの間の強い結びつきと同時に地位の上下関係が明確に表示された。

④広域的な墳墓序列の成立 エリート層の墳墓が前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳の四形態にほぼ統一され、中央の巨大前方後円墳を最上位とする墳形と規模の序列が地域間、地域内に形成された。

⑤墳墓要素の明確な共通性 墳形だけでなく、竪穴式石室、割竹形木棺などの埋葬施設構造、三角縁神獣鏡、武器、農工具なとからなる副葬品組成、埋葬頭位、水銀朱の大量使用といった墳墓要素の共通性が生まれ、そのなかでの質・量の格差が明確になった。

箸墓古墳築造にあたって生み出されたものは、中央政権の政治秩序を受け入れた倭人エリート層の定型的な葬送のスタイルであり、定型的であるが故に大和のエリートを最上位とする身分秩序が墳墓や葬送儀礼の質的、量的な差異で表示される仕組みでもあった。

暦年代研究の進展によって箸墓古墳の築造年代が二五〇年代頃に絞り込めるようになった点を勘案するなら、その被葬者として、『北史』などが正始年間に没したと伝える卑弥呼白身を想定することも無理ではない。共立王から親魏倭王へと立場を強め、邪馬台国政権の政治的覇権を確実にした卑弥呼が没したとき、その政治権力は大きな危機に直面したに違いない。つくりあげた政治秩序を地上の記念物に語らせ、政権の正統性を次代に伝えていくために創出した装置こそが、定型的な規範を備えた前方後円墳ではなかったか。ここに至り、列島の墳墓はエリート層のたんなる競争的な産物を脱して、政権による統治の道具としての第一歩を踏み出すことになったのである。

以上のような論理に基づいて、筆者は箸墓古墳の築造をもって前方後円墳の成立を画し、同時にその後三五〇年間にわたって倭人社会の覇権を維持し続けることになるヤマト王権の成立と理解するのである。それはまた、古墳時代という新しい時代の始まりでもあった。』

このようにヤマト王権の成立を説明しており、箸墓古墳の年代には様々な議論があり卑弥呼の墓とする説に異論があるが、だからと言って、卑弥呼政権が倭人社会の覇権をなしたという説を積極的に否定する説は考古学会では見当たらなく、箸墓古墳の被葬者を邪馬台国の女王壱代(台代)とすれば済む話でもあり、この福永氏の説が、最近の考古学会の通説と思われる。

福永氏は1959年生まれで、考古学者としては比較的に若い世代であるが、都出比呂志氏らのベテラン学者も最近では同様な見解であり、この見解、つまり前方後円墳体制と卑弥呼政権の成立をもって日本列島の政治的な統合ないしは共同が成立し、これをヤマト政権の成立と呼んでいるのが考古学会の主流と思われる。

この近年では主流と思われる考古学によるヤマト王権説を図式化すると以下になる。

邪馬台国(畿内)➡後期邪馬台国(畿内)=ヤマト王権(畿内)➡発展期大和王権(畿内)

ここで邪馬台国を二段階に分けて後期邪馬台国としてあるのは、後に述べる卑弥呼の治世と箸墓古墳との年代に歴史のパラドックスがあるためと思われる。

福永氏は後期邪馬台国も卑弥呼の治世の年代と考えているが、当然卑弥呼の死後である壱代(台与)の治世の邪馬台国という考えもある。

私はこの、『その後三五〇年間にわたって倭人社会の覇権を維持し続けることになるヤマト王権の成立と理解するのである』という説に、違和感を感じているので、序章の「(4)飛鳥時代以前の倭国に、対馬と壱岐は含まれていたか」に書いた次の文書を思い出してほしい。

『「隋書」倭国伝を読むと、倭国に至る道筋として、都斯麻(つしま)国を経て一支(いき)国に至り、また竹斯(つくし)国に至ると書かれているが、『竹斯(つくし)国より以東、みな倭に附庸たり』と言う注目すべき文書がある。

言うまでもなく、都斯麻(つしま)国とは対馬であり、一支(いき)国とは壱岐であり、竹斯(つくし)国とは筑紫のことであり、倭国に至る道筋として、対馬・壱岐・築紫が書かれている。

しかし、倭国の版図は筑紫から始まると書いてあり、対馬と壱岐は倭国の版図外であるとしか解釈できない。

「隋書」倭国伝は、遣隋使である小野妹子が608年に帰国する際に随行した、隋の外交官である裴世清(はいせいせい)が倭国を直接訪問して書かれており、対馬と壱岐が倭国の附庸ではないという認識が、間違いであったとは考えられない。

推古天皇の時代は、都は大和の飛鳥地方にあり、大和を中心とする勢力は、この時代に至るまで対馬や壱岐に対しては、政治的影響力を行使できないでいたと解釈するしかない。』

この様に7世紀初頭に至っても、倭国は北九州を「附庸」するのみで、対馬と壱岐は倭国の版図外の地域である。それなのに箸墓古墳の築造をもって、日本列島の政治的統合ないしは共同が成立したとみなしてよいのであろうか。前方後円墳体制という考古学の考え方と、対馬や伊都国などの北九州地域も勢力範囲としていた邪馬台国が畿内大和にあったとする説の、この二つの説から得られる論理の当然の帰結と言えばそうであるが、あまりにも中国の裴世清(はいせいせい)が直接見聞した7世紀初頭の倭国と違いすぎる倭国像を描いているとしか言いようがない。

私がこのような違和感を感じるのは、「国家」というモノの捉え方の相違からかもしれない。日本における「国家」の形成は「七五三論争」と言って、7世紀と、5世紀及び3世紀の三説があって、考古学では都出比呂志氏が文化人類学の「初期国家」の概念を用いて初期国家成立を3世紀としているが、初期国家5世紀説やその他の説もあるという。「国家」とその成立については勉強中であるが、私は古代史を勉強するうちに、「国家」成立の年代が徐々に遅くなっていき、新しい年代に近づく傾向がある。そのような傾向を持つ者には、福永説は受け入れがたい説である。

福永氏はしかし、同書でこの引用した文書のすぐ後に、畿内の首長層が統一政体の覇権を手にするに至った要因について、近年に登場してきた不安を述べているので、以下に引用する。

『エリート層の出現については、弥生後期における鉄製農耕具の普及によって生産力が急増し、無階級社会から階級社会へと急速に社会構成が変化したことが、「古墳をつくって葬られるような貴族階級」の形成を導いたと説いた小林行雄の見解が注目される(1952年「古墳時代文化の成因について」日本人類学会編『日本民族』岩波書店)。半世紀以上前に提示された鉄が社会変化の主因であるとの見通しは、弥生後期以降に石器が衰退に向かうことが資料的にも明確になったいま、変わらぬ説得力を保っている。

畿内地域が優位に立った点については、鉄器化の進展が広大な平野部を擁するこの地域で農業生産力をひときわ増大させ、その鉄器の流通を差配する政治権力の発達をうながしたと考えれば、論理的には整合性のある説明が可能であった。しかし、鉄器資料や鉄器製作遺跡の調査事例が蓄積されて来るにつれて、弥生時代の鉄器は質・量の両面で北部九州を頂点とした「西高東低」の状況を呈していた事実が明確になり、鉄と畿内地域の台頭を単純に結びつける傾向のあった従来の議論は根本的な再検討を迫られている。』

私は(2)節で、「弥生時代の奈良県からの鉄器の出土例はほとんどなく、古墳時代初期(3世紀初めから中期)になっても、北部九州と畿内とでは鉄器の出土例が、まさに雲泥の差で、畿内では出土例が少ないのである。」と2000年に発表された川上哲志氏らの研究結果を紹介したが、この事実が福永氏にとり不安なのである。(なお川上氏が古墳時代初期を三世紀初めから中期と説明してあるのは、諸説がある古墳時代の始まりについては、三世紀前半説を採用している。)

福永氏はこの不安に対して、石器の衰退という事で、半世紀以上前の小林氏の『鉄が社会変化の主因とする説』は変わらぬ説得力を持っているというが、果たして畿内においても説得力があると言えるだろうか。小林氏の『鉄が社会変化の主因とする説』は説得力があると私も思うが、福永氏は、石器が衰退したから鉄器が増えているであろう、という論理で、自説の不安を解消しようとしており、明らかに飛躍し過ぎである。この問題に関して、寺沢薫氏は「王権の誕生」(講談社学術文庫)で述べているので以下引用する。

『だが、鉄器が弥生時代を通じて九州で大量に出土する事実は変わらない。鉄器が腐食するとはいっても、近畿だけが錆びてなくなることはあるまい。だから、鉄器が少ないのに石器が激減したのはなぜかという問題を解決するには、発想を転換して「石器の激減」の理由を、鉄器の普及とは切り離して考えてみることが必要だ。石器の減少や退化は鉄器の普及が原因とは言えず、それ自身の問題だ。たとえば後期に激増する砥石を、鉄器の普及と関連させる人も多いが、明らかに鉄器専用と言えるものは意外に少ない。石材供給が不足したので、石器再生のための砥石を以前にも増して必要としたのではないか。後期の石器には適材でない身近な石材を利用したり、使い減りして小さく貧弱になった石器が目立って多いのもそれとつながることだろう。

それに、「後期の石器の激減」もじつは十分なコンセンサスが得られていない。近畿の後期の低地の環濠集落や拠点的高地性集落のなかにも、まだまだ石器が大量に使われていたことを示す例があるからだ。石包丁の減少がそのまま鉄器化につながらないこともすでに第二章で述べたところだ。』

この様に、鉄と畿内地域の台頭を単純に結びつける傾向のあった従来の議論は根本的な再検討を迫られているのである。畿内は北九州や山陰・吉備に比べると圧倒的に鉄器は使われていなかったのである。小林氏が説く『鉄が社会変化の主因とする説』が成り立つとしたら、鉄器が希薄な奈良盆地島東南部に成立したヤマト王権という政権には列島を統合する力はなかったとすべきではないか。先に説明したように、鉄の産地である朝鮮半島からの鉄の流通ルートは、北部九州~山陰~北近畿そして北陸という日本海がメインルートである。

貧弱な鉄器しか持ち合わせていない畿内の首長たちが、豊富な鉄器を所有する他の地域の首長たちに覇権を及ぼすことは、鉄と農業生産力の関係を考えるとありえない事だと思っている。

その上、邪馬台国畿内大和説の上に建てられている説なので、次に述べる疑問がある。

たとえ邪馬台国が畿内大和にあったとして、箸墓古墳が250年ごろに築造されたとしても、卑弥呼を共立した年代からしてその王権が列島を統合したとするには疑問が出てくるのである。

卑弥呼を共立した年代については、考古学者の寺沢薫氏が「王権誕生」(2008年 講談社学術文庫)で述べているので、それを引用する。

『「その国、本(もと)また男子を以て王となし、住(とど)まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐する(攻めあう)こと歴年、乃ち共に一女子を立てて王となす。名づけて卑弥呼という」。三世紀後半、西晉の陳寿によって編まれた『三国志』「魂書」東夷伝倭人条(『魏志』倭人伝)の有名な一節だ。「その国」とは倭国のこと、決して邪馬台国のことではない。弥生時代後期も終わり頃、倭国が乱れ、何年もの間戦乱が続いたというのだ。しかし、その暦年代について、倭人伝は何も語らない。

ところが、五世紀の『後漢書』では、「桓霊の間」(一四七~一八九)、七世紀の『梁書』や『北史』では「漢霊帝の光和中」(一七八~一八三)とされている。従来の邪馬台国論や古代史が、「倭国乱」を二世紀後葉から末とみて議論の基点とし、卑弥呼の共立を二世紀末と理解してきた理由だ。しかし、はたしてそうだろうか。』

このような疑問を述べて「桓霊の間」(一四七~一八九)というのは、後漢末の混乱した社会状況を表現するときの代名詞のようなものであり、「魏志」では「桓霊」とか「桓霊の間」という言い回しで乱れた世相を表現している例があるという。したがって、「倭国乱」が間違いなく桓帝と霊帝の治世に起きたとは言えず、単に後漢末の混乱期に起きたと解釈すべきとして、寺沢氏は倭国乱の収拾と卑弥呼共立の時期は3世紀初めまで下ると主張している。

私もそう考えており、「魏志」倭人伝の『その国、本(もと)また男子を以て王となし、住(とど)まること七、八十年』と書かれている「その国」とは考古資料から「伊都国」連合のことだと解釈すべきで、すると倭国乱の収拾と卑弥呼共立の時期は、3世紀初頭とするのが、最も合理的な暦年代だと考えている。

その根拠は、「後漢書」に107年の倭国王帥升(すいしょう)等が、生口(せいこう)160人を献じて、請見を願ったという記事があり、その倭国王帥升(すいしょう)とは伊都国王と考えられるからである。糸島市の三雲遺跡群などの「伊都国」の遺跡調査の結果、1世紀までは有力だった漢から金印を与えられた国=「奴国」に代わって、およそ100年頃には「伊都国」を盟主とする連合が成立したと考えられている。その後、「魏志」倭人伝の記事では平和が70年から80年続いて「倭国乱」が始まるわけだから、乱の始まりは170年から180年頃と推測される。この暦年代は、七世紀に書かれた『梁書』や『北史』では「漢霊帝の光和中」(一七八~一八三)とされているのと一致しており、「倭国乱」が20年~30年続いたと仮定すると、卑弥呼共立の時期は3世紀初頭と推測される。

寺沢氏の説を採っても3世紀初頭には卑弥呼の共立があったと考えられ、すると、ヤマト王権という列島を統一した政権は3世紀初頭に成立したことになる。

しかし、考古資料からは3世紀初頭に列島を統合した王権があったとは言えないのである。

この問題について、先ほど引用した福永氏の論文を再度引用する。

『庄内式期に長短さまざまな突出部を有するエリート層の墳丘墓が各地に登場したことは疑いないが、墳形だけでなく埋葬施設構造、副葬品組成などに多様性は大きく、なおそれが統一政体の全土的な政治秩序を表示するには至っていないと理解すべきではなかろうか。庄内式期はまさに前方後円墳成立前夜の様相を呈している。これに対して、続く布留式最古段階に位置づけられる箸墓古墳の築造はきわめて大きな画期となった。庄内式期のエリート層の墳墓と比較して、箸墓古墳は次のような点で明らかに新たな歴史段階の所産と判断できるのである。』

先ほど卑弥呼政権が共立されたのは3世紀初頭の年代であると述べた。しかし、3世紀初頭は庄内式土器の時代であり、その時代は「なおそれが統一政体の全土的な政治秩序を表示するには至っていない」と述べているのである。文献から読み解くと卑弥呼の政権は遅くとも3世紀初頭に共立された可能性が高く、しかしこの福永氏の論理によると、その政権が日本列島を統一したとする説を否定することになり、考古学の論理に文献史学の知識を加えて総合的に判断すると、考古学の論理は二律背反していると言える。

しかし一方では、箸墓古墳の被葬者を卑弥呼としており、箸墓古墳をもって「新たな歴史段階の所産」としている。これでは、卑弥呼政権は「統一政体の全土的な政治秩序を表示するには至っていない」が、「続く布留式最古段階に位置づけられる箸墓古墳(卑弥呼の墓)の築造はきわめて大きな画期となった」と述べていることになり、どちらが真実であるか解らない。卑弥呼が共立された年代は「なおそれが統一政体の全土的な政治秩序を表示するには至っていない」社会であるが、その墓は「新たな歴史段階の所産」としており、考古学の論理は文献史学の知識を加えると、パラドックスが生じるのである。

このようなことが生じるのは考古学では墓という遺跡を重視することから、歴史が大きく動く時代では、暦年代がハッキリしている文献史学の知識を加えると、考古学の論理はパラドックスが生じるという事であろう。考古学では墓の築造が大きな画期であるとしているが、その墓に葬れていた人(卑弥呼)の治世の暦年代が文献史学でハッキリしており、その暦年代は、考古学では大きな画期になっていないという矛盾が生じるのである。

この矛盾を解消するために、卑弥呼の政権を前期と後期に分けて考えるしかないが、その政治過程は説明しづらく、卑弥呼の政権が列島の政治的・社会的統合を果たした最初の王権で、「前方後円墳体制」を築いたヤマト王権の始まりとする説は説得力があるとは思えない。

また、ヤマト王権は、『同時にその後三五〇年間にわたって倭人社会の覇権を維持し続ける』、と説明されているが、卑弥呼の政権は「親魏倭王」という中国王朝との太いパイプがあったがゆえに、朝鮮半島での鉄入手の優位性で成り立っていた、とも言える政権であり、4世紀初頭からの西晋王朝の没落と楽浪郡と帯方郡の滅亡は、この王権にかなりのダメージを与えたはずである。4世紀になると東アジアは大動乱の時代に突入していくのである。しかし、『同時にその後三五〇年間にわたって倭人社会の覇権を維持し続ける』と説明されており、考古学によるヤマト王権説では、この東アジアの大動乱の影響をあまり考慮してないように思われる。

そもそも、今なお所在地論争に決着がついていないのに邪馬台国畿内大和説に立たざるを得ない説であり、しかも、「前方後円墳体制」という民族的・文化的統合とも解釈できる体制を、政治的・社会的に統合した体制であると解釈して成り立つ説でもあり、この二つの説は共に支持出来ない。私には、定型的前方後円墳の成立をもって列島の政治的統合が実現され、「少なくとも西日本一帯の有力首長と連携したヤマト王権が成立した」とは思えない。

今用いた「少なくとも西日本一帯の有力首長と連携したヤマト王権が成立した」という文書は、石川日出志氏の「農耕社会の成立」(岩波新書 2010年刊)の結びの文書からの引用ですが、氏が「連携」という言葉を使わざるを得ない処に考古学会の今日のジレンマが垣間見られる。従来の「支配と服属」という言葉を、「連携」という表現に変更するということは、ヤマト王権は畿内あるいは近畿地方の一地域政権にしか過ぎなかった、という解釈も可能なのである。しかし、支配と服属という言葉はふさわしくなく、この言葉を使わざるを得ないのが「考古学によるヤマト王権説」で考える「倭人社会の覇権」の現状であろう。

以上でこの章を終えるが、4世紀前半に成立したと想定する「文献史学によるヤマト王権説」については、次章の「文献史学によるヤマト王権説と河内王権説」の中で述べる。

邪馬台国と大和王権成立の謎へもどる