渡来人による河内王権説・試論

四世紀の中国五胡十六国時代の地図。

高句麗の西は慕容部と表記されているが、国としては慕容氏の「燕」国で、騎馬文化のルーツである。

五世紀初頭では重要になることだが、弁韓(加耶)地域が広すぎると思う。

目次

序章 古墳時代以降で重要になってくる邪馬台国の所在地論争

序章はこのページ有りますが、第1章以降を開くには、色が変わっている以下の行をクリックしてください。

(1)倭人の登場と、邪馬台国という政治的統属体の登場

(2)「魏志」倭人伝を、伊都国から先は直線的に読むか放射状に読むか

(3)邪馬台国畿内大和説では説明できないことが多すぎる

(4)飛鳥時代以前の倭国に、対馬と壱岐は含まれていたのか

(5)邪馬台国は筑後山門郡にあった

(6)三角縁神獣鏡論争と卑弥呼死後の邪馬台国

第1章 考古学によるヤマト王権説

(1)弥生時代の暦年代と人類社会での位置

(2)弥生時代から古墳時代への過渡期

(3)古墳時代の歴史的意義

(4)奈良盆地東南部にヤマト王権が成立

第2章 文献史学によるヤマト王権説と河内王権説

(1)日本古代史に関する文献史料

(2)文献史学によるヤマト王権説

(3)河内王権説(王朝交替説)

第3章 門脇氏の地域王国説と、江上氏の騎馬民族王朝説

(1)邪馬台国大和説への決別と絶筆となった九州説論文

(2)大和地域王国と吉備などの地域王国

(3)江上氏の騎馬民族征服王朝説

(4)私なりの江上説への修正

第4章 空白の世紀の文献史料・七支刀銘文と広開土王碑文

(1)七支刀銘文と百済と「倭」の同盟

(2) 広開土王(好太王)碑文の高句麗と「倭」の戦争

(3) 四世紀末~五世紀初頭の朝鮮半島南部の情勢と「倭」

第5章 渡来人による河内王権説・試論

(1)「倭の五王」の比定と応神・仁徳一体説による任那加羅国王の東遷

(2)加耶からの移動を示す日本側の資料、日本神話の二元構造

(3)「王権神話の二元構造」と氏姓制度の二元性

はじめに

古代大和王権が成立する時期は、諸説がありはっきりとしていない。考古学での倭王権が始めて成立する時期は、前方後円墳体制ができる、三世紀半ばから後半とする説が主流の様である。

箸墓古墳や纒向(まきむく)遺跡などが存在する、奈良盆地の東南部にあるヤマト地方に成立したとする説で、今日最も一般的な倭王権の成立説といえる。

しかし文献史学では、箸墓古墳や纒向遺跡などが存在する、ヤマト地方に出現した王権ということでは一致するが、考古学と文献史学とではその王権の成立時期が異なっていて、四世紀前半が成立時期とする説が文献史学の主流である。

いずれにしろ、「宋書」倭国伝に登場する倭の五王の「武」(雄略天皇)が宋へ有名な上表文を送った四七八年には、大和に強力な倭王権が存在していたのは確実であるが、しかし、そこに至る過程が不明なのだ。

一般的と言われる奈良盆地東南部のヤマト王権説以外にも、諸説がある。邪馬台国東遷説や、河内王権説、そして、騎馬民族征服王朝説等がある。

「宋書」倭国伝の以前の四世紀は、中国側の史料がなく「空白の四世紀」と呼ばれているが、三世期には「魏志」倭人伝という中国側の史料があり、この「魏志」倭人伝と、「宋書」倭国伝の間の「空白」を埋めて、倭国の形成過程を知りたいと願っている。

その場合には、始まりである「魏志」倭人伝の時代と、次に中国の歴史書で書かれている時代が重要であるにも関わらず、「魏志」倭人伝の時代から「宋書」倭国伝と「隋書」倭国伝の時代までを展望して邪馬台国問題を論じている書物は意外と少ない。

中には、邪馬台国の所在地論争に決着がついていないにも関わらず、邪馬台国畿内大和説にたってヤマト王権説を立てて、次の時代を展望している書物もある。

これでは、本末が転倒しているとしか思えない。邪馬台国畿内大和説という仮設の上に立った論理は、やはり一つの仮説にしか過ぎない。

古墳時代や飛鳥時代という後の時代から見ても、邪馬台国畿内大和説が論証できて初めて仮説の域を脱することができるのだが、特に空白の四世紀と言われている時代に、このフイードバックする作業が不十分だと思っている。

邪馬台国問題を、三世紀の問題としてだけではなく、古墳時代以降に連続していく問題として、後の時代から三世紀をフイードバックしても耐えうる、日本という国の形成過程を考えてみたい。

また時間軸だけではなく、大和王権の成立を、広く、東アジア史の問題として捉える事も重要である。

序章 古墳時代以降で重要になってくる邪馬台国の所在地論争

序章の目次

(1)倭人の登場と、邪馬台国という政治的統属体の登場

(2)「魏志」倭人伝を、伊都国から先は直線的に読むか放射状に読むか

(3)邪馬台国畿内大和説では説明できないことが多すぎる

(4)飛鳥時代以前の倭国に、対馬と壱岐は含まれていたのか

(5)邪馬台国は筑後山門郡にあった

(6)三角縁神獣鏡論争と卑弥呼死後の邪馬台国

(1) 倭人の登場と、邪馬台国という政治的統属体の登場

「倭人」が最初に登場する書物は、西暦82年頃成立した「漢書」地理志である。そこには、前漢の武帝が朝鮮半島に設置した楽浪郡(前108年に建郡)より遠方の海上に倭人がおり、百余国があり、定期的に朝貢している、と書かれてある。

次の歴史書は「後漢書」東夷伝だが、後漢は三国時代より前の時代であるが、「三国志」の方がこの書物より先に書かれている為に、「後漢書」東夷伝は、「三国志」東夷伝を参照して書かれた書物だと言われている。

しかし「後漢書」東夷伝には、「三国志」東夷伝中の所謂「魏志」倭人伝に書かれてない「倭人」の情報もある。

一つは57年の倭の奴国への印綬の話で、江戸時代に志賀島から出土した金印がそれだとされている。もう一つは107年の倭国王帥升(すいしょう)等が、生口(せいこう)160人を献じて、請見を願ったという記事である。

ここで注目すべきは、57年では倭の奴国王であったのが、50年後には倭国の政治的統属が進んだらしく、倭国王帥升となっている事である。この倭国王帥升とは、考古資料から、倭の奴国王ではなく伊都国の王ではないかとされており、奴国などの周辺諸国を束ねて 倭国王となって、周辺諸国の王を従えて請見を願ったのであろう。

ここでは、2世紀になると「倭国」という政治的統属体が形成されたと推測できて重要である。しかし、その形成過程は不明であり、その政治的統属体の範囲もまた不明で、そもそも、「後漢書は」432年に書かれた書物なので、5世紀の倭国の情報が反映されて「倭国」という表現が用いられた可能性もある。

そして次に登場するのが、『三国志 魏書』の「東夷伝」の倭人条で、通常「魏志」倭人伝と呼ばれている記事である。この書物は「後漢書」と異なり、ほぼ同時代史であり、倭国や倭王という記事もあるが、邪馬台国という国名とその女王卑弥呼という記述が文書の主脈であり、その政治的統属の範囲としては奴国などが記されており、投馬国を含めれば29カ国に及ぶ。女王・卑弥呼の大夫難升米らは帯方郡を通して、魏の天子に朝献し、景初3年(239年)12月に魏から「親魏倭王卑弥呼」に詔書されている記事などが書かれている。

倭人伝の記事は詳しく、重要な史料であるが、邪馬台国の所在地をめぐって、江戸時代以来、畿内(大和)説と九州説とで激しい論争が続けられてきて、未だに決着がついていない。しかし、どちらでも良いとは言えず、所在地が確定しないと、その後に続く古墳時代以降の「倭王権」の正しい理解が得られない事になる。邪馬台国大和説を採るか、九州説を採るかで次の時代である古墳時代の「倭王権」の有り様が異なってくるのである。

具体的に言うと、畿内(大和)説を採ると、邪馬台国連盟では、伊都国に諸国を検察したという「一大率(いちだいそつ)」という役職が置かれており、伊都国とは今の福岡県糸島市(旧肥前国恰土郡)である事は異論がないので、3世紀には畿内(大和)地方から北九州に至る政治的統属があったということになる。邪馬台国の瓦解によりその政治的統属も崩壊して、ヤマト勢力による再統属があったとしても、倭国による日本列島の政治的統属は、再統属していく地域がそのほとんどであることから、遅くとも4世紀前半には、日本列島の政治的統属はあったとすべきだろう。

一方、邪馬台国九州説を採れば、邪馬台国連盟の政治的統属の範囲は九州を超えるものではないと想定されるので、箸墓古墳や纏向(まきむく)遺跡を残した奈良盆地東南部のヤマト勢力は邪馬台国とは、それぞれ異なる地域王権となる。したがって、このヤマトの勢力は必ずしも3世紀には、日本列島の政治的統属を果たしたとは言えなくなる。

つまり、ヤマト勢力は筑紫や吉備や出雲の勢力同様で、地域勢力のまま5世紀を迎えたとして、日本列島での倭国という大和王権の成立時期が、邪馬台国大和説よりかなり遅くなる。

このように、邪馬台国大和説と九州説とでは、その後の倭王権の有り様が異なってくる。歴史家である門脇禎二氏は、著書「邪馬台国と地域王国」(吉川弘文堂・2008年刊)で、今までは邪馬台国大和説であった著者は、年来の持論である「地域王国説」の立場から、「倭人伝」を丹念に読み込み、大和説と決別し九州説を主張している。その著書の冒頭に以下の文書を残している。

「邪馬台国は三世紀の問題である。しかし三世紀だけで終わる問題ではない。特に邪馬台国の位置をどこにみるかによって、七世紀までの国家形成過程は大きく異なってくる。」

門脇氏の指摘のように、邪馬台国大和説と北九州説とでは、飛鳥時代(六世紀末~七世紀)までの国家形成過程は大きく異なってしまう。

その事は逆に考えると、「隋書」倭国伝という外国の文献で遡ることが可能な、飛鳥時代の倭王権の有り様からも、この所在地論争にアプローチが可能ではなかろうか。

少なくとも従来の所在地論争に加えて、この方面からのアプローチも必要だと考えている。

(2)「魏志」倭人伝を、伊都国から先は直線的に読むか放射状に読むか

邪馬台国大和説は、確かに、箸墓古墳や纒向遺跡などの考古資料では有力であるが、「魏志」倭人伝の読み方になると、無理が多過ぎると思われる。

倭人伝の読み方では、帯方郡より邪馬台国に至る道程を、連続して直線的に読んでいくべきか、伊都国から先は放射線状に読むべきかという大きな問題がある。 連続して直線的に読むと畿内(大和)説に繋がり、放射状に読むと九州説に繋がる問題である。この問題は、江戸時代以来の邪馬台国の所在地論争の中では、比較的新しい問題提起であり、放射状説は戦後の1948年に榎(えのき)一雄氏により発表された。

この問題で重要なのは「帯方郡の郡使が往来するとき、常にとどまる」国であり、「一大率(いちだいそつ)」という役職が置かれている国でもある伊都国から、書き方が変わる事である。

帯方郡より邪馬台国に至る各国の書き方が、伊都国までは①方位、②距離、③国名で書かれており、伊都国からは①方位、②国名、③距離、に変化していることをどう解釈するかという榎氏の問題提起だけではなく、伊都国にもっと注意して「魏志」倭人伝をトータルして読むべきだと考えている。

それまでの直線的な読み方は、「伊都国→奴国→不弥国→投馬国→邪馬台国」と連続して読んでいた。

一方放射状とは「伊都国→奴国」・「伊都国→不弥国」・「伊都国→投馬国」・「伊都国→邪馬台国」とそれぞれが、独立した説明文だと解釈した。

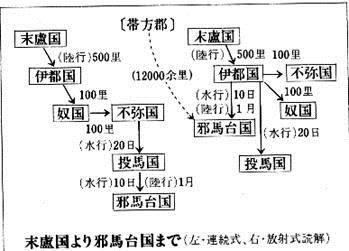

下に二つの読み方の違いを図で示しておく。

榎氏が提起した、伊都国から先の倭人伝の書き方が変化するという事だけではなく、伊都国までの距離を示す「里」と、伊都国から先の「里」とでは、同じ単位にも関わらず、長さが異なっているという最新の指摘も重要である。具体的に言うと、伊都国までは邪馬台国を意図的に遠方の国とするために、当時の「里」ではなく、周の時代の「短里」(約75m)が用いられており、伊都国から先は当時普通に用いられていた「里」(約435m)が用いられているという、近年になっての指摘である。

「倭人伝」では、帯方郡から邪馬台国までの距離が明らかに誇張されている。

その理由は、西方の大国「大月子国」に授けられた「親魏某王」という特別な呼称が「倭国」にも授けられたので、「倭国」を「大月子国」並みの遠方の国とするための、政治的配慮が必要だったからである。

この「大月子国」とのバランスによる誇張説は、手塚隆義氏の「晋魏倭王考」(1963年)が着目し、岡田英弘氏がその問題意識を継承した学説であり、長い邪馬台国論争の中では、最新の学説と言える。短里(約75m)説は白鳥氏以来古くからあるが、政治的な理由により誇張されているという事は、放射状読み方によれば伊都国から先は誇張されていないという事になり、従来の短里説とは全く異なる。

「親魏大月氏国王」の「大月氏国」とは、カニシカ王とガンダーラ美術で有名な当時の超大国である西北インドから中央アジアにあった「クシャーナ朝」の事である。「親魏倭王」という称号が、この超大国と同等の称号であって、とりわけ過大な称号がほぼ同時代に授けられていることに着目して、当時の中国史との関係で捉えており、「魏志」の背景や成り立ちにも注目している。「魏志」東夷伝は同時代史を書いた書物であり、当然様々な政治的配慮が働いており、西晋王朝の実質的な創始者といっても良い司馬懿(しばい)が遼東の公孫氏を滅ぼした事と、「魏志」倭人伝との関係に注目しており、説得力がある。岡田氏の著書「倭国」(中公新書;1977年初版発行))に書かれてあり、このHPの「文献史料から邪馬台国を探る」の第1章に詳しく書いてある。

なお岡田氏は距離だけでなく、邪馬台国の人口も誇張されているとしている。

帯方郡は楽浪郡の南に有り、魏志倭人伝ではその帯方郡から狗邪韓国までの距離が7000余里だと書かれており、洛陽から楽浪郡(現在の平壌付近)までが5000里とされている訳だから、楽浪郡の南にある帯方郡から朝鮮半島南端の狗邪韓国(現在の金海市)までの距離は、楽浪郡から洛陽よりもはるかに遠い距離になってしまっている。

朝鮮半島がアラビア半島かインド大陸のように巨大になり、今日ではとんでもないと思うが、しかし、都に居る人々にとっては楽浪郡までの知識はあったとしても、楽浪郡から先にある朝鮮半島南端は知識も記録もなかったので、今の知識ではとんでもないと思うが、これで通用した。

政治的配慮から距離が誇張されているのではなく、そもそも距離がでたらめで全くあてにならないという人もいる。

根拠は、末盧国(筑前国松浦郡で、豊臣秀吉が朝鮮侵攻の拠点とした天然の良港名護屋浦がある今の唐津市)と伊都国(筑前国怡土『イト』郡で今の糸島市)間の距離も、伊都国(糸島市)と奴国(春日市近辺)の距離もほぼ同じなのに、前者は500里で後者は100里となっていることを挙げる。

,伊都国までの距離は誇張された距離のまま直線的に書かれてはいるが、しかし、そこから先は郡司の常とどまるとこではなく、この先の邪馬台国までの国々の記述は、政治的な誇張がないままに、郡司の居場所から放射状で書かれていると考えている。このように読むと、距離がでたらめと云うよりは、むしろ、郡から邪馬台国までの距離が意図的に誇張されている証拠といえる。

理由は、伊都国から奴国や不弥国への距離は、邪馬台国までの距離とは関係がないので帯方郡の原史料のままで誇張されていないからであり、一方、伊都国までの距離は邪馬台国への道筋になるので、一定の割合で誇張されていることに依る。

元々は、帯方郡は当時の一里(約435m)で統一されていた距離を都に報告したが、都では「親魏倭王」を「親魏大月子国王」並みの遠方の所在にするため、一定の割合で距離を誇張したからである。しかし、奴国と不弥国は「親魏倭王」が住む場所への道筋に関係ないので、原史料のまま残ったというのが私の解釈である。実際誇張された距離は5~6倍になると計算できるので、誇張された500里と、原史料のままの100里は大体同じ距離になり、末盧国と伊都国の距離と、伊都国と奴国の距離は現実の距離とほぼ同じとなり、距離はでたらめだという説は成り立たない。

このように、伊都国までの各国の書き方と、伊都国から先の各国の書き方に相違があるだけではなく、伊都国までの距離に用いた「里」は短里であり、そこから先に用いた「里」とでは、異なった単位の「里」を用いている事にも注意しなければならない。

伊都国から先の書き方は、必ずしも放射状に書かれているわけではないという漢文の解釈もあり、榎氏の問題提起は単なる漢文の解釈論に陥りがちであるが、この伊都国を境に異なる単位の「里」が用いられていることは、この漢文の解釈論の解決に役立つ。

さらに、「魏志」倭人伝は伊都国から先を放射状に書かれているとしか理解できない「郡より女王国に至る万二千里」と言う記事があることが、この解決に役立っている。

倭人伝は、帯方郡から狗邪韓国(現在の金海市)までの距離を七千余里として、対馬国まで一千余里、一大国(壱岐)まで一千余里、末盧国まで一千余里、伊都国まで五百里と書いており、合計すると一万五百里になり、邪馬台国までの残りの距離は、1千5百里しかない事になる。

すると、伊都国から先に書かれている、「東南奴国に至る百里、東行不弥(ふみ)国に至る百里、南投馬(づま)国に至る水行二十日、南邪馬台国に至る水行十日陸行一月、」を直線的に読んでいくと、とても1千5百里に収まらない。

やはり、この記事は伊都国から先は、放射状に、それぞれの国へ行く方角と距離を書いたもので、邪馬台国までの道順を直線的に、書いたものではないと言える。

「魏志」倭人伝をトータルして読み込むと、伊都国から先1千5百里の距離の所に邪馬台国がある、としか理解できない「魏志」倭人伝の記事であり、伊都国から先を、連続して直線的に読む解釈は成り立たない。

なお「郡より女王国に至る万二千里」とは、逸文が残っている「魏略」でも同じであり、誤写によりそのような数字になったとは考えられない。

また、連続して直線的に読む場合は、方角の一部を原文と異なる方角にして読むのが習わしとされているが、その説明が不十分である。

連続して直線的に読む場合は、不弥(ふみ)国までの方角は概ね正しいとしながら、そこから先の方角は南と書いてあるのは間違いで、実は東であるとして読むのが習わしであるが、なぜ不弥(ふみ)国から先だけを方角を90度ずらして読むのか、合理的な説明がない。

百歩譲って、方角が間違っているとしても、それが伊都国から間違えているとしたら、伊都国の特殊性からして少しは理解できる。しかし何故不弥(ふみ)国という何の特徴もない国から先の方角を、90度ずらして読むのか説明がつかない。

伊都国は現在の糸島市で、奴国は現在の春日市であることは誰も異存がなく、その方角は東南と、正しく書かれているので、東と書かれている不弥(ふみ)国までは正しいとして、そこから先の方角を、なぜ突然南を東と読み変えるのか、邪馬台国を畿内(大和)大和にするための、意図的な読み変えとしか思えない。原文を読む前に、最初に邪馬台国=畿内(大和)という設定があって、原文をねじ曲げて読んでいるとしか思えない。

伊都国から先は放射状にして読む読み方は、長い邪馬台国の所在地論争では、新しい読み方であるが、この新しい読み方により、邪馬台国は遠く南方の海上にあるのではなくなり、魏志倭人伝が実際の地理と矛盾なく読めることになった。

しかもこの新しい読み方と同時に、「南邪馬台国に至る水行十日陸行一月」とは、従来は水行十日して陸行一月の行程と呼んでいたが、水行十日か、又は、陸行一月という新しい読み方も登場した。この二つの新しい読み方と、邪馬台国までの距離が西北インドの超大国である「大月子国」との政治的バランスから誇張されているという新見解の登場で、従来からある、魏志倭人伝の各国への距離と方角はでたらめであるという説は、もう成り立たない。

(3)邪馬台国畿内大和説では説明できないことが多すぎる

近年では邪馬台国は纏向(まきむく)遺跡がある大和盆地東南部にあったとする説が、特に考古学会を中心に有力である。但し考古学の資料を使う場合は、絶対年代は不詳であり、推測年代は50年程度のズレがあるものとして、一つの仮説に過ぎなということを念頭に置かなければならない。

考古学にしろ、文献史学にしろ、邪馬台国の所在地論争は一つの仮説にしか過ぎず、どちらも決定打というものはなく、その論の優劣を争っているのが現状と言える。言い換えれば、どちらの説が、最も矛盾が少なく、論理だって説明されているかという問題であろう。

私は畿内(大和)説は、「魏志」倭人伝の読み解き方にかなりの強引さを感じている。例えば先ほど述べた、強引に南を東と読み替えることもそうだ。戦前までならば、強引とは言えなかっただろうが、今日のように伊都国から先は放射状で読む説があり、帯方郡から伊都国までの距離が政治的配慮から誇張されていることが明らかになった時点でも、南を東と読み替えるのは強引である。

その他の畿内(大和)説の倭人伝の、読み解き方の疑問を次に述べていく。

① 吉備国と出雲国の記載がないこと

直線的な記述だとすると、当時の一大勢力である吉備国か出雲国の記載がないままに、邪馬台国の道程が書かれているのは不自然だという指摘が有る。

この場合投馬(づま)国は、吉備か出雲だという説があるが、明らかに投馬(づま)国=吉備説は成り立たない。何故ならば、奈良盆地にあるはずの邪馬台国へ行くとすれば、瀬戸内海ルートだと、上陸地点は今の大阪付近である。そこから、奈良盆地まで、陸行一月もかかるわけがないからである。

では、投馬国は出雲だという説はどうか、検証してみる。投馬国までの道程は水行20日であり、ここから水行10日と陸行1月で邪馬台国となる。

大和説は距離方角を直線的に読み込むので、投馬国が出雲だとすると、そこまでの距離の半分が上陸地点ということになる。

JR時刻表の営業キロで測ってみて、博多駅から出雲の中心部付近である今の松江駅までの距離は404キロメートルであった。この半分の距離で上陸したことになるが、その距離の202キロメートルは、松江と豊岡間の203、5キロメートルとほぼ同じである。豊岡より少し遠くなるが、上陸地点を舞鶴湾や宮津湾と考えても良く、魏志倭人伝の行程距離・日数と矛盾するとは言えず、投馬(づま)国=出雲(いづも)説は成り立たないとは言えない。しかし、「周旋五千里」という国の広さが、同じ「三国志」に書かれている韓や高句麗と比べると狭いのに、投馬(づま)国を出雲としてしまうと、「周旋五千里」と矛盾するという問題は残る。

要するに、「魏志」倭人伝は邪馬台国までの行程を、当時の重要国である出雲か吉備に触れることなく書いていることになり、連続して直線的な読み方では、強引に南を東と読み替えたにも関わらず、不自然さが残るのである。

②、「伊都国」に常駐していた一大率(いちだいそつ)の説明が困難

「伊都国」に一大率(いちだいそつ)という、諸国を検察していた重要な役所が置かれていた問題も、畿内大和説では説明が困難である。

「魏志」倭人伝から、問題の箇所を引用する。出典は岩波文庫版の「魏志倭人伝」の、現代語訳です。

「女王国から北には、とくに一大率(王の士卒・中軍)をおき、諸国を検察させる。諸国はこれ を畏れ憚かる。

つねに伊都国(恰土)で治める。国中に刺史(政績奏報の官)のようなものがある。

王が使者を遣わして京都(魏都洛陽)・帯方郡・諸韓国に行ったり、また郡が倭国に使するとき は、みな津に臨んで捜露(さがしあらわす)し、文書・賜遺の物を伝送して女王にとどけ、差錯(いりみだれまじわる)することはできない。」

このように「伊都国」とは非常に重要な国であり、一大率(王の士卒・中軍)の位置は女王国の北と読める。

少なくとも一大率は常に伊都国に治していたはずである。

「女王国」とは言うまでもなく「邪馬台国」であり、伊都国の所在地は誰もが依存のない旧恰土郡(今の糸島市)で、当然畿内大和の西にある。

畿内大和説では、伊都国に常駐していた一大率(いちだいそつ)が説明できない。

この問題を地図で示すと下図になるが、九州説では矛盾なく説明できる。

③ 「魏志」韓伝の国々に比較して、国々の数が少ないこと。

また畿内(大和)説を採ると、邪馬台国連盟の国の数は、「魏志」東夷伝に書かれている「魏志」韓伝の国の数と比較して、少なすぎて不自然である。

「魏志」倭人伝では、邪馬台国に至るまで対島国から投馬(づま)国の7カ国を記し、その余の旁国として21国を書いており、投馬(づま)国を邪馬台国の政治的統属の範囲内としても最大で29カ国である。「魏志」韓伝での韓は、馬韓・辰韓・弁韓(弁辰)に分かれており、馬韓は50余国有り、辰韓は12国、弁韓(弁辰)も12国で、合計74余国である。

畿内(大和)説を採れば、邪馬台国連盟の版図は近畿地方から北九州さらには、壱岐、対馬までの広い地域で、これは三韓を合わせた地域と同様の広さである。ところが、国の数では馬韓の約半分、弁韓と辰韓を合わせたくらいの数が、邪馬台国連盟の国の数となり、いかにも少なく不自然である。

もちろん其々の国の広さの違いはあるだろうが、いずれも「魏志」東夷伝中の「倭人条」と「韓条」に書かれている国の数であり、一つひとつの国の大小はあっても、20から30国がまとまると、平準化されて、概ね同じ広さになると思われるのに、馬韓の半分か、辰韓と馬韓を併せたぐらいの広さが、邪馬台国連盟の広さということになり、畿内大和説では不自然である。

近畿から北九州までの広さだとすると、三韓を併せたぐらいの広さとすべきなのに、このように狭いことになり、邪馬台国大和説は疑問である。

国の数から推測すると、邪馬台国連盟は馬韓の半分の広さか、弁韓と辰韓を併せたくらいの広さとなるから、邪馬台国九州説が有力になる。この韓と倭の国土の広さの問題は、次に詳しく述べる。

④「倭」の周旋5千余里は、「韓」の方四千里に比べて狭い

「魏志」東夷伝では、「倭」と「韓」の国土の広さは、それぞれ「倭人条」と「韓条」に書かれている。

まず、「倭人条」(普通は「倭人伝」と呼ばれている)での「魏志」東夷伝の問題の箇所を引用する。

「倭の地〔理〕を参問するに、絶えて、海中、洲島の上に在り。

或いは絶え、或いは連なり、周旋(しゅうせん)、五千余里可(ばか)りなり。」

次に、「魏志」東夷伝の「韓条」から引用する。

「韓は帯方〔郡〕の南に在り、東西に海を以って限りと為し、南は倭と接す。方四千里可(ばか)り。三種有り、一に馬韓と日(い)い、二に辰韓と日い、三に弁韓と日う。」

出典は「倭」と「韓」共に、講談社学術文庫「倭国伝」にある「魏志」東夷伝からです。

このように、倭は「周旋(しゅうせん)、五千余里」とされており、一方、韓は三韓を合わせて「方四千里」と書かれている。韓の「方四千里」は、周旋(しゅうせん)すると、一万六千里となり、倭の約三倍の広さになる。これは、先ほど書いた三韓を合わせた合計74余国が、倭の28カ国の三倍弱という国の数とも対応しており、各々の国の広さの比較に関しては、かなり正確な地理感が書かれている、と言える。

「魏志」東夷伝を読むと、「倭」は「韓」と比較するとかなり狭い国土ということであり、邪馬台国九州説では矛盾はないが、邪馬台国大和説に立つと、畿内大和説では、大和から北部九州と対馬・壱岐を含んだ版図となり、「魏志」東夷伝の記述と矛盾した国土の広さとなってしまう。

このように、「魏志」東夷伝の「倭人条」と「韓条」に書かれている事を素直に読んでいくと、邪馬台国畿内大和説は成り立たない。

⑤邪馬台国が戦った狗奴(くな)国を説明できない

九州説では、邪馬台国が戦った南の狗奴(くな)国とは、後の時代には熊襲と呼ばれる勢力を合わせた、中南九州の勢力のことだと説明ができる。狗奴(くな)国には狗古智卑狗(くちひこ、くこちひく)という官がいると書かれてあり、この音は熊本県の菊池川という地名と、後の菊池一族につながる。狗奴(くな)と熊襲とでは音も似ており、後の時代でもかなり手こずる強大な勢力であるから、卑弥呼が魏王朝に支援を求めざるを得ないほどの強敵だったことも頷ける。

卑弥呼は247年に帯方郡に使いを出し、もともと不仲であった南の狗奴(くな)国と戦争状態になったことを説明し、郡では張政等を倭に派遣して詔書などを持って行かせたと倭人伝では記されている。このように、狗奴(くな)国とは、邪馬台国連盟と互角に戦える強大な勢力だったと思われる。

しかし、畿内(大和)説では、狗奴(くな)国の説明が苦しくなる。所在地としては和歌山県の「熊野」、静岡県西部の「久努」あるいは群馬県の「毛野」国とかが比定されるが、いずれも、邪馬台国連盟と戦争をするだけの力があったとは思われず、最近の考古学では伊勢湾沿岸、とりわけ濃尾平野が有力視されているという(寺沢薫著 講談社学術文庫「王権誕生」より)。しかし、この勢力も強力な政治的なまとまりではなかったと、寺沢氏は書いており、「『魏志』倭人伝では狗奴国もことさらに巨大に捉えられていた」と書いており、帯方郡が張政らを倭に派遣したのは、狗奴国をことさらに巨大に捉えられていたからだとしている。

要するに、畿内大和の東には、邪馬台国と互角に戦えるような政治勢力は見当たらないので、寺沢氏は、実際はそんな強力な勢力はいないにもかかわらず、「魏志」倭人伝では狗奴国をことさら巨大に書いているという解釈を採っている。邪馬台国九州説を採れば、このような苦しい解釈を採らなくとも良いのに、はたして、倭人伝をこのように曲げて読み込んで良いのだろうか。

狗奴国が強力な戦争相手だったからこそ、卑弥呼は帯方郡にまで戦況を知らせる使者を送り、それを聞いた郡の太守は狗奴国が強力だと判断したからこそ、張政等を倭に派遣したと素直に読むべきだと思う。

結局のところ、畿内(大和)説では、狗奴国の存在が説明できないでいると言わざるを得ない。

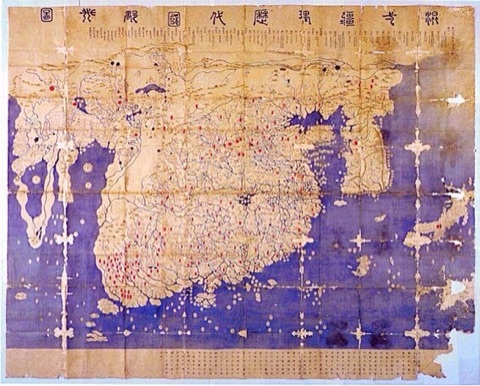

⑥混一疆理歴代国都之図(こんいつきょうりれきだいこくとのず)

竜谷大学所蔵図の写真

竜谷大学所蔵図の写真畿内大和論者が自説を補強するために、日本列島が南北に長いと認識されていた証拠に、この竜谷大学所蔵の地図が良く用いられている。

古代から15世紀に至るまでの、中国人の日本についての認識であったとし、魏志倭人伝も、この誤った方向認識で記述されたとして、倭人伝の方角の記述を「南」を「東」に修正するべきとの論である。 しかし、東西に長くなっている本光寺図の存在によって、その論拠を失っている。

地図そのものは、1402年に李氏朝鮮で作成されたものであり、日本には龍谷大学だけではなく、島原の本光寺でも発見されている。

下の写真の左側が本光寺所蔵図で、日本列島は南北に長くはなっていなくて、実際に近い地図になっている。

下の右の地図は、ネットで検索したときに関連する地図として出てきたもので、やはり、日本列島は南北に長くはなっていない。

この写真でもわかる通りで、龍谷大学図を証拠にして、古代の中国人は日本列島は南北に長いと考えていたとは言えない。

弘中芳男氏は『古地図と邪馬台国ー地理像論を考えるー』(大和書房・1988年)で、竜谷大学図は中国の古地図と異なると結論している。

事実、「隋書」倭国伝では、倭国は「東西五月行、南北三月行にして各々海に至る」と書かれており、古代の中国人の認識は日本列島は東西に長いと捉えていた。

下が本光寺所蔵図の写真

(4) 飛鳥時代以前の倭国に、対馬と壱岐は含まれていたのか

私は先ほど、『このように、邪馬台国大和説と北九州説とでは、飛鳥時代(六世紀末~七世紀)までの国家形成過程は大きく異なってしまう。その事は逆に考えると、「隋書」倭国伝という外国の文献で遡ることが可能な飛鳥時代の倭王権の有り様からも、この所在地論争にアプローチが可能ではなかろうか。』と書いた。

この手法を用いて、飛鳥時代の文献から所在地論争にアプローチしてみる。

「魏志」倭人伝には、対馬国と一大国の記載があり、一大国とは壱岐の事であり、其々大官は卑狗といい、副を卑奴母離(ひなもり)というと記載されている。卑狗とは彦であり、卑奴母離(ひなもり)とは夷守のことであると解釈されており、両島とも、倭人語を話していたことが分かり、当然、邪馬台国連盟を構成する国である。

対馬も壱岐も「古事記」神話での国生み神話に登場する大八島(おおやしま)の一部であり、当然、倭国の一部である。しかし、「日本書紀」の本文での大八洲(おおやしま)には、対馬と壱岐は含まれていない。

しかも、「古事記」の国生み神話は律令時代の倭国の姿を書いていると言われており、必ずしも邪馬台国の時代(三世紀)以降の倭国の範囲と一致するとは限らない。

対馬と壱岐は邪馬台国連盟を構成しているが、大和に都を置いていた古墳時代と飛鳥時代の倭国の版図に、対馬と壱岐が含まれていなかったと思われる史料が、「隋書」倭国伝である。

「隋書」倭国伝を読むと、倭国に至る道筋として、都斯麻(つしま)国を経て一支(いき)国に至り、また竹斯(つくし)国に至ると書かれているが、『竹斯(つくし)国より以東、みな倭に附庸たり』と言う注目すべき文書がある。

言うまでもなく、都斯麻(つしま)国とは対馬であり、一支(いき)国とは壱岐であり、竹斯(つくし)国とは筑紫のことであり、倭国に至る道筋として、対馬・壱岐・築紫が書かれている。

しかし、倭国の版図は筑紫から始まると書いてあり、対馬と壱岐は倭国の版図外であるとしか解釈できない。

「隋書」倭国伝は、遣隋使である小野妹子が608年に帰国する際に随行した、隋の外交官である裴世清(はいせいせい)が倭国を直接訪問して書かれており、対馬と壱岐が倭国の附庸ではないという認識が、間違いであったとは考えられない。

推古天皇の時代は、都は大和の飛鳥地方にあり、大和を中心とする勢力は、この時代に至るまで対馬や壱岐に対しては、政治的影響力を行使できないでいたと解釈するしかない。

飛鳥時代の倭国には、壱岐と対馬が含まれていなかったと思われるだけではなく、「記・紀」でのイザナキ・イザナミの二神による国生み神話でも、壱岐と対馬が含まれていない国生み神話の方が多いのである。「日本書紀」の国生み神話は、本文と一書(ある書)を併せて全部で10の物語が書かれているが、壱岐と対馬が含まれている国生み神話は、ひとつだけなのである。

「古事記」の国生み神話での大八島(おおやしま)とは、淡路島・四国・隠岐島・九州・壱岐島・対馬・佐渡・大倭豊秋津(おおやまととよあきつ)島の順で生んだので、わが国を、大八島の国というと書いてある。

ところが、日本書紀の本文での二神による国生み神話では、大日本豊秋津(おおやまととよあきつ)洲・淡路洲・伊予の二名洲(四国)・筑紫洲(九州)・隠岐三子(おきのみつご)州・佐渡洲・越洲・吉備子洲(きびのこしま)(児島半島は当時は島だった)の順で生んで、これによって始めて大八洲(おおやしま)国の名ができたと書いてある。

越州は島ではないので、私は能登半島だと考えている。能登半島入口の邑知潟は古代では日本海の入江と言ってもよい広さで、大伴家持が越中の国司だった時に当時は越中国だった能登視察の折に、邑知潟のことを「子呼(しお)路からただ越え来れば羽咋の海」と詠んでおり、古代では能登へ行くには羽咋の海を越えて行ったものと思われる。また昔の邑知潟の入口北西の方向には、以前は越路野村があって越路野という地名が有り、「越路」とは常識的には越前から越後に至る路のことであり、私はかなり以前から何故この地が「越路」なのか疑問に思っていたが、日本書紀の本文にある大八洲(おおやしま)の越州で疑問が解けた。越州とは能登半島のことで、能登半島(越州)へ行く路なので越路なのである。

対馬と壱岐は大八洲(おおやしま)国の範囲外とされており、対馬と壱岐などの小島は、イザナキ・イザナミが生んだのではなく、潮の泡が固まって出来たものだと「日本書紀」の本文では書いてある。但し、一書(ある書)の第7では、「古事記」と同じ神話で、対馬と壱岐を含んだ大八洲国になっている。

「古事記」での大八島(おおやしま)は、律令国家成立後の倭国の姿であると言われているが、「日本書紀」の本文での大八洲(おおやしま)はいつごろの倭国の姿かは不詳であるが、「隋書」倭国伝と同様で、壱岐と対馬は大八洲(おおやしま)の範囲外の地域とされている。

以上の「隋書」倭国伝が示す倭国の姿と、「日本書紀」の本文での大八洲(おおやしま)の姿から、飛鳥時代以前の倭国には、対馬と壱岐は含まれていなかったものと推測できる。

しかし、「魏志」倭人伝に書かれている邪馬台国に都を置く倭国には対馬と壱岐は含まれていることを、どのように理解すべきか。

邪馬台国が大和に有りその政治勢力が成長して大和王権になったとしたら、当然大和王権の統治範囲内に対馬と壱岐は含まれていなければならないとすべきであるが、「隋書」倭国伝ではそうはなっていない。

私は、邪馬台国は北九州にあり、当時の邪馬台国連盟は北九州と壱岐島、及び、対馬から構成されていたが、邪馬台国は、当時(三世紀)箸墓古墳や纏向遺跡を造った大和(ヤマト)同様の地域王国に過ぎなかったからだと考えている。

大和(ヤマト)王権が成立して、倭国として日本列島を統属した頃には、倭国には対馬と壱岐は含まれていなかったと考えている。この二つの島は地域王国である邪馬台国の統屬地域ではあったが、大和王権の統屬地域ではなかった。

つまり、邪馬台国は日本列島を代表する王権とは言えず、飛鳥時代の倭王権とは直接的な関係のない、地域王国だったと考えるべきである。

畿内(大和)にあった邪馬台国が成長して大和王権になったとしたら、当然対馬と壱岐はその王権の統屬範囲内であるはずなのに、「隋書」倭国伝ではそうはなっていない。

したがって、「隋書」倭国伝の記事を邪馬台国大和説では説明ができず、北九州説が有力だと考える。

(5) 邪馬台国は筑後山門郡にあった

帯方郡より伊都国に至るまでは、「方角・距離・国名」の順で記載されている。しかし、伊都国より先は記述の仕方が替わり全て、「方角・国名・距離」の順で記載されており、白鳥氏の高弟である榎一雄(えのきかずお)氏は、この表記方法の違いに着目して、1948年に、郡から伊都国までは直線的に道筋を示して、伊都国から先は放射状に周囲の国の方向と距離を示したと発表した。

さらに、伊都国から先の倭人伝の書き方が変化するという事だけではなく、伊都国までの距離を示す「里」と、伊都国から先の「里」とでは、同じ単位にも関わらず、長さが異なっているという最新の指摘もある。

政治的配慮から邪馬台国を意図的に遠方の国とするために、伊都国までの距離を、当時の「里」ではなく周の時代の「短里」(約75m)が用いられていると言う。一方、伊都国から先は当時普通に用いられていた「里」(約435m)が用いられているという、近年になっての重要な指摘である。

ここまでは先に書いたが、この説が最も合理的な倭人伝の読み方なので、この説で邪馬台国の位置を推測していく。

キーポイントは伊都国である。この国は女王国から中国の刺史のような役割の一大率が派遣されており(のちの時代の太宰府のようなものか)、郡の役人が常に行き来する特別な国である。このことを理解してから原文の漢文を読むと、榎説のように、伊都国から先は放射線状に記載されているとしか理解ができないと思う。

もっと単純に、戦前までの直線的な読み方が不可能なのは、距離の記載である。郡から伊都国までは、7000里+1000里+1000里+1000里+500里=10500里となる。女王国までは1万2000里だから、残りは1500里しかない。それなのに100里+100里+水行20日+水行10日+陸行1月もかかるはずがない。

榎氏等は邪馬台国は伊都国から水行なら10日で、「または」、陸行なら1月という解釈もした。戦前までは「または」ではなく「そして」と読んでいた。これで、邪馬台国は北九州内に収まる解釈ができることになった。

伊都国から1500里(約110キロメートル)の距離に邪馬台国があったという事は、邪馬台国は北九州にあったということになる。北九州説としては、筑後平野の筑後山門郡、(現みやま市)が有力だが、宇佐神宮地方などを押す説もある。

しかし、みやま市(旧高瀬町)歴史資料館によると、山門郡が縄文から奈良時代に至るまでの遺跡の宝庫といっても良い地域であることがわかり、戸数7万戸という大人口を養える筑紫平野を前面に持ち、この平野には吉野ヶ里遺跡もあり、筑後山門郡の方が確実性は高く、方角からも宇佐説はありえない。

私は筑後山門郡(現みやま市)に邪馬台国があったと考えている。

伊都国の所在地は誰もが依存のない今の糸島市として、筑後山門郡(現みやま市)邪馬台国説を検証してみる。

帯方郡から邪馬台国までは1万2000里で、伊都国までに1万500里を要しているので、残り1500里が伊都国から邪馬台国までの距離となる。この残りの距離から、南へ進んで水行十日か、あるいは陸行1月で、邪馬台国に至るという解釈をとる。なぜなら、ORではなくANDで結んでしまうと、1500里には収まりきれないからだ。

そして、陸行1月の距離と水行10日の距離が等しいと言う事は、水行の場合は、陸行に比べると迂回しなければならない場所に邪馬台国があることになる。

なぜ迂回しなければならないかと言うと、対馬と壱岐間が1000余里とされており、この両島間は2日程度で行ける事から、伊都国から邪馬台国までの距離=水行10日は約5000里ということになり、陸行の場合(伊都国から1500里)に比べると、水行の場合は直線的ではない場所に邪馬台国がある、と言えるからだ。 整理すると、伊都国から水行約5000里で、陸行なら約1500里のところに邪馬台国があったということになる。 伊都国からその条件にあてはまる場所は、島原半島を迂回する有明海沿いの場所が想定される。弥生時代には海岸がかなり後退していていた筑後山門郡はその条件にあてはまる。

それでは筑後山門郡が邪馬台国として妥当か倭人伝記載の距離からも検証してみる。

陸行して1月1500里の場所とは、先ほど述べた1里を短里の約75mとすると、伊都国から約110キロメートルの距離に邪馬台国があることになる。

JRの時刻表で調べると、伊都国があった糸島市の中心である筑前前原駅から、山門郡(現みやま市)の中心である瀬高駅までは76.5kmであった。鉄道の線路や車が走る幹線道路と異なり、この時代の邪馬台国に至る道は直線的ではなく、当時の国とその隣の国を結んだ道を単につなぎ合わせたものでしかなく、ジグザグしていただろう。その上に曲がりくねっていたから、今の鉄道の距離よりはかなり長かっただろうから、伊都国から1500里(約110km)にある邪馬台国として無理はなく、妥当なところだ。

また、末盧国から伊都国まで500里とされており、伊都国から邪馬台国までは1500里で3倍の距離である事がわかる。地図で唐津市(末盧国)と糸島市(伊都国)の距離と、糸島市(伊都国)とみやま市(邪馬台国)の距離を見比べると約3倍に当たり、この線からも筑後山門郡は妥当だ。

陸行1月という倭人伝の記載からも、筑後山門郡が邪馬台国に妥当かも検証してみる。陸行で行く場合、当時の中国の役人は陸行の旅は5日歩いて、1日休んだという。すると、1月に25日歩く事になり、1500里約110キロの距離を歩くと1日に約4、5kmしか歩かないことになる。それにしても一日に4、5キロメートルしか歩かないのは少な過ぎで、1日にもっと歩くはずで、陸行1月ならもう少し遠い所に邪馬台国があるのではないか思うかもしれない。しかし、意外とそうでもなく、この時代は1日に歩く距離は短かった。理由は今日のように道路が整備されている訳ではなく、岩や木の根がむき出しで、倒木があったりして、しかもヌカルミがあったり、滑ったりで歩きにくいからだ。

ハイキングのコースで東京都西多摩郡檜原村に「浅間(せんげん)尾根コース」というのがある。この道はいわゆる登山道ではなく、明治時代まで日常的に使われていた道であり歩きやすいハイキングコースである。ハイキングでは払沢の滝バス停から浅間尾根登山口バス停まで歩くのが標準で、約8キロメートルの距離で、昭文社の「山と高原の地図」の「標準コースタイム」では4時間30分となっている。この時間には昼食や休憩時間が含まれていないので、ハイキングを初めて約1年半の私にとって、この「標準コースタイム」がだいたい1日の歩く限度である(歩き始めた頃は限度を超えていた)。

先日このコースを歩いたが、私は「標準コースタイム」より歩く時間がかかるので、歩行時間に5時間20分かかった。休憩と昼食時間が1時間で、合計6時間20分を要した。5日間連続して歩くとすれば、この1日約8キロメートルは私の限度であり、「魏志」倭人伝では、5日間連続して、しかも三度の食事の調理をしながら歩く旅であり、この程度が実際の歩行距離だと思われる。

その上、陸行1月とは四捨五入して1月という意味で、正確に1月ではなく、それ未満の日数は切り捨てられている可能性がある。その理由は、倭人伝の記載では朝鮮半島の南端から九州までの3箇所すべてが1000余里とされており、明らかに短い一支(壱岐)と末盧(松浦郡)間も100里の単位を切り捨てて、1000余里にしているからだ。同様の手法が伊都国から邪馬台国までの距離の記載にもあっても不思議ではなく、事実、倭人伝の記述は、1000里・500里・100里や水行10日・水行20日などと、キリの良い単位にして修辞されている。

例えば陸行1月とは正確には18日だったとすると、5日につき1日の休日を取るから、実際の歩行日は15日となり、110キロメートルを歩くためには、1日約7.3km歩くことになり、軍隊の行軍ではなく、一般人が歩く距離としては妥当な線に落ち着く。

筑後山門郡がある筑紫平野は、吉野ヶ里遺跡でもわかるように、弥生時代では日本列島の先進地域であった。山門郡は単にオンが邪馬台国と同じだと言うだけではなく、方角と距離からして、邪馬台国北九州説では最有力であり、しかも、この地方は弥生遺跡も多く今後の発掘調査により、吉野ヶ里クラスの遺跡が発掘されることを期待している。

(6) 三角縁神獣鏡論争と、卑弥呼死後の邪馬台国

埼玉県高坂古墳群8号墳出土の三角縁神獣鏡

埼玉県高坂古墳群8号墳出土の三角縁神獣鏡邪馬台国畿内大和論者がよく言う説で、古墳に埋葬されている三角縁神獣鏡は畿内に多く、これは魏から卑弥呼に贈られた銅鏡百枚だという説がある。1962年に小林行雄氏が唱えた説である。それ以来、論争が長く続いていたが、私は、三角縁神獣鏡は魏からの贈り物ではない、と論争に決着がついたと考えている。百枚のはずの銅鏡の出土数は既に五百枚を超えており、とても魏が倭国を重視して、特に鋳造したから出土数が多いとは思えない。奈良県立橿原考古学研究所の「三次元デジタル・アーカイブを活用した古鏡の総合的研究」によると、その総数は数千枚に及ぶとみられるようになった、と石川日出志氏は「農耕社会の成立」(岩波新書)で記している。

この問題で寺沢薫氏も「王権誕生」(講談社学術文庫)で、魏鏡説を否定する見解を述べているので、以下引用する。

『ところで、前方後円墳体制を論じる時の一つの柱に「魏志」倭人伝の景初三年(239)十二月に卑弥呼に贈られ、翌正始元年に届けられたという銅鏡百枚が、「悉く以て汝(卑弥呼)が国中の人に示し、国家(魏)汝を哀れむ(大事に思う)を知らしむ」ために、倭国に参画する首長たちに配布されたという説がある。小林行雄氏が一九六一年に唱えた配布論だ。

(中略)

これに対して、森浩一氏らは、中国で三角縁神獣鏡が一面も見つかっていないこと、出土数が百枚を遥かに超えていること、三角縁神獣鏡は棺外に副葬されることが多く、被葬者が最も重要とした中心的な鏡ではないことなどから、その多くは倭国で作られたものだ、と異議を唱えた。三角縁神獣鏡論争の始まりである。

(中略)

卑弥呼の銅鏡百枚が何かを判断することは、三世紀の東アジアの動向や新生倭国の政治体制と伸長のあり方を知る上では重要な手がかりとなる。私は現在の考古学的状況を総合的にみると、やはり倭国製作派に与せざるをえない。

それにはまず、三角縁神獣鏡の性格と配布の背景を考える必要がある。三十三面もの三角縁神獣鏡が、ほとんど未盗掘の状態で発見された、「ヤマト」の天理市黒塚古墳の出土状況は、三角縁神獣鏡の性格を知る上で重要だ。棺内の鏡は被葬者の頭上の画文帯同向式神獣鏡 一面だけで、三角縁神獣鏡はすべて棺外だった。しかも頭方向に置かれた鏡は三角縁盤龍鏡一面であって、同類とはいえ三角縁神獣鏡そのものではない。結局三角縁神獣鏡三十二面だけが棺と石槨の隙間に、鏡面(反射面)を死者に向けて立て並べられてあったのだ。

被葬者にとって最も身近で重要な鏡は画文帯神獣鏡であり、続いて三角縁盤龍鏡だった。三角縁神獣鏡はどうも性格を異にしているようなのだ。

こうした事例はなにも黒塚古墳に限ったことではない。一般に三角縁神獣鏡と後漢式鏡が共存する場合、後漢式鏡の方が被葬者に近い丁重な扱いを受けていることが多い。魏王朝から卑弥呼に下賜され、「国中の人に示」すために配布された鏡がこのような扱いを受けるだろうか。』

寺沢氏は考古学者で、考古学者の多くがそうであるように邪馬台国畿内大和説であるが、邪馬台国畿内大和説の考古学的証拠とされていた三角縁神獣鏡論争では、魏鏡説を退けている。私もそう思うし、三角縁神獣鏡論争は過去のものだと考えており、邪馬台国の所在地論争では考古学による証拠は何もないのが現状だと考えている。

それでは文献に目を転じて、邪馬台国は卑弥呼の死後、どのような展開を見せるのであろうか。

倭人伝によれば、景初3年(239年)から正始8年(247年)までの間に、卑弥呼は3回曹魏に使者を派遣している。一方卑弥呼の死後の壱与(台与)の派遣の時期については、倭人伝にはないが中国の史料で宋代に書かれた「冊府元亀(さっぷげんき)」に、卑弥呼の3回目の派遣と同じ年である正始8年(247年)に壱与(台与)の派遣の記録が有る。しかし、何を根拠としているかは書かれては無く、かなり後の時代の書物でもありこの正始8年は疑問だと思っている。何故ならば、帯方郡の太守は韓諸国との内紛で戦死して不在であったが、「魏志」よると卑弥呼はこの247年の、新任の太守が赴任した後に、郡へ使者を送っている。卑弥呼は太守が新任したとの知らせを聞いてから、帯方郡へ使者を派遣した事になる。ということは、この年(247年)の半ば以降の派遣と思われ、わずか半年間に、卑弥呼が死にその後の内紛を経て壱与(台与)が王となり、使者を派遣できるはずがないからだ。

卑弥呼の死後について倭人伝は「新たに男王が立ったが、国内が服従せず、殺し合いが続いて、その時千余人が殺害された。そこでまた卑弥呼の宗族の娘である壱与(台与)が立てられて王となってから、国内が安定した。」と倭人伝は記載しているが、卑弥呼の死んだ年の記載もなく、正始8年(247年)に死亡したかも分かってはいない。(唐の時代に書かれた「北史」には、「正始中、卑弥呼死す」と書かれてあり、正始年間は240年~48年である。)247年のわずか半年の間に、卑弥呼が死に、その後の内戦と狗奴国との戦いも終わり、壱与(台与)が王となり、魏の朝廷にまで使者を派遣出来たとは思えない。このことは重要で、壱与(台与)が女王となったのは13歳の時と倭人伝は書いているが、何年に13歳であったかは、邪馬台国がいつごろ滅んだかを探るために重要である。壱与(台与)は正始8年(247年)には、まだ13歳ではなかったことを押さえておく必要がある。

その後の倭人訪問の記録は、「晋書」の『四夷列伝』に記載されており、文帝在位中(255年~265年)に「倭人がしばしば至った」という記事がある。正始8年(247年)に魏志倭人伝の記事が終わっており、次に倭人が中国を訪問したのは、「冊府元亀(さっぷげんき)」記載の247年はありえない。史料から探れる壱与(台与)の派遣は、早くとも255年ということになり、卑弥呼の死後の混乱はかなり長かったと思われる。卑弥呼が最後に使者を派遣した正始8年(247年)から、次に壱与(台与)が派遣するまでには、狗奴国との戦争と卑弥呼の死があり、その後の内戦がある。帯方郡の役人である張政等はこの乱が終わるのを見届けてから、壱与(台与)に送られて帰国している。壱与(台与)の使者は張政等と共に、この時(255年)に魏の都を訪問している。それまでに7年を要したとしても、不思議ではない。

その後は、「晋書」武帝記秦始2年(266年)11月に倭人が使者を派遣したと記録されている。日本書紀の神攻皇后紀66年条では、「晋書」の起居注を根拠に倭の女王が貢献したと記されており、壱与(台与)の派遣と解る。「日本書紀」は卑弥呼すなわち神功皇后とみなしていたので、書紀の編者は起居中に書かれている女王を卑弥呼と解釈して、皇后の死をこの年の後とするために記載されたものと思われている。ただし、「梁書」巻五十四の倭の条で、壱与(台与)の後に男王が立ち西晋王朝の爵名を受けたと記されているのをもって、西晋成立翌年(266年)に派遣した邪馬台国の王は壱与(台与)ではないとする説が考古学会にある。しかし、「梁書」は男王が立った時期を明示しているわけではなく、日本書紀がたまたま引用していた「晋書」の起居注では女王としていて、やはり、壱与(台与)の派遣だったとすべきだ。

この秦始2年(266年)は、西晋が建国された翌年という祝賀すべき時期である。景初2年(238年)に魏の司馬懿が公孫氏を滅ぼし、楽浪・帯方の二郡を収復した直後の、景初3年(239年)に卑弥呼が使者を派遣しているのと合わせて、当時の倭国は中国情勢にきわめて敏感に反応している。これは、倭は朝鮮半島南部からしか鉄を入手できなかったので、鉄を得るためには、中国の後ろ盾を必要としていたからだと思われる。

その後は「晋書」の[帝紀]に東夷諸国からの表敬訪問が書かれているが291年で最後の記録となる。

300年には「八王の乱」があり中国は混乱の時代になるから、訪問があったが記録を失ったのかもしれない。もし壱与(台与)が生きていたとすれば、250年の即位とすると、291年には54歳であり、その頃まで倭人伝に書かれている邪馬台国と中国の交流があったとするのが自然だ。少なくとも半世紀以上にわたり、邪馬台国と中国とは親密な関係にあり、そのおかげで倭国は朝鮮半島南部から産する鉄を安定的に入手することができた。

しかしその後中国は八王の乱をきっかけに混乱の時代に入り、東北アジアへの影響力は無くなっていき、倭国は中国の後ろだてがない中で、朝鮮半島南部の鉄を入手しなければならなくなった。

300年の八王の乱に続いて、304年には匈奴が山西で漢王になって独立をして、その匈奴が311年には、晋の都洛陽を占領して皇帝を捕縛の上連行するという事件が起きて、事実上西晋は滅亡して華北は五胡十六国の動乱の時代に突入していった。朝鮮半島では313年に楽浪郡と帯方郡が滅亡し、この2郡の滅亡により、倭国は朝鮮南部における中国の後ろ盾を完全に失うことになり、4世紀とともに、東北アジアは動乱の時代に入っていた。

匈奴が独立して漢王を名乗る304年には、壱与(台与)は250年の即位とすると67才であり、この年には死んでいたとしても、「梁書」には女王の後に男王が晋朝から爵命を受けたとの記事があり、邪馬台国連盟は男王により健在だったであろう。しかし、313年の楽浪郡と帯方郡の滅亡は、晋魏倭王の名称を持つ邪馬台国の王にとっては致命的である。

もともとは、女王を「共立」して成立した邪馬台国連盟は、鉄の入手をめぐる事情から瓦解していったであろう。親魏倭王という権威でもって、朝鮮半島南部から産する鉄を安定的に入手することができた王権であった邪馬台国連盟は、少なくとも3世紀末までは健在だったが、その後は連盟は瓦解していったと考えたうえで、次の空白の4世紀を考察していくべきだと考えている。

しかし、次の章で述べるが、考古学では邪馬台国は発展して3世紀半ばから後半にはヤマト王権が成立して、その後大和王権に発展していったと考えており、私の卑弥呼の死後の邪馬台国の考え方とは異なっている。

私はこの章で、邪馬台国連盟という言葉を用いたがこれは一般的ではなく、邪馬台国連合という表現が一般的である。連盟という表現は朝鮮半島の加耶(かつて私たちが学校で「任那」と教えられた地域)の歴史で用いられており、金泰植(キムテシク)が前期加耶連盟と後期加耶連盟と呼んでいる。それぞれ盟主国として、金海の金官国と高霊の大加耶国があり、連合よりは加盟しているそれぞれの国(地域)は自立しているという意味で用いた。日本史ではあまり使われていない言葉であるが、「魏志」倭人伝の女王の「共立」という表現にふさわしいと思って連盟とした。

トップページに戻る