第3章 門脇氏の地域王国説と、江上氏の騎馬民族王朝説

岡山市西部にある、巨大前方後円墳の造山(つくりやま)古墳の写真です。

墳丘長は350mで、伝・履中陵の360mに次ぐ、全国第4位の巨大さで、築造年代は履中陵と同じ5世紀前葉とされ、

吉備王国の存在を窺わせます。

目次

(1)邪馬台国大和説への決別と絶筆となった九州説論文

(2)大和地域王国と吉備地域王国など

(3)江上氏の騎馬民族征服王朝説

(4)私なりの江上説への修正

(1)邪馬台国大和説への決別と絶筆となった九州説論文

門脇禎二氏は、考古学が考えている3世紀後半から北部九州から関東にまで広がるヤマト王権が成立していたという考えとは全く異なり、ヤマト王権も地域王国でしかなく、4~6世紀はイズモ王国やキビ王国と並立しており、6世紀後半から7世紀にかけてヤマト王国を中心として統一的国家体制を形成していった、と見通している。これは「葛城と古代国家」(講談社学術文庫 2000年刊行)に書かれてあったが、6世紀後半とは欽明天皇の時代であり、7世紀初めは推古天皇の時代であり、倭国の政治的統合をかなり遅く捉えている。なお倭国の政治的統合については、最晩年の著書「邪馬台国と地域王国」の三二ページの表で、四世紀には丹波(丹後)王国との結合、5世紀に吉備王国との抗争、6世紀に筑紫王国との抗争、最後に6世紀の事として出雲王国の制圧と書かれている。欽明天皇から推古天皇の時代に、大八洲(おおやしま)の統合がなされたという考えであろう。

この門脇氏は京都大学の出身で、宮崎市定氏の講義を聴き小林行雄氏の演習に参加しており、当然、邪馬台国大和説であった。

ところが晩年になり、病床で九州説を綴りその制作途上の2007年に亡くなった。その遺稿は、狩野久氏と佐藤宗諄氏により2008年に「邪馬台国と地域王国」(吉川弘文館)として発刊された。

この節はこの書物をもとにして、門脇氏の問題意識を探っていく。まず収録論文の「二 邪馬台国の位置論」の冒頭を紹介する。

「邪馬台国の位置論は、邪馬台国研究史の当初からの基本論点である。ことに七〇年代に入ってからの邪馬台国ブームのもとでは、方法的にも結果的にもほとんど語りつくされた感がある。だから、今さら屋上屋を架するような論は不要なわけだが、邪馬台国を起点にして国家形成史を構想していく以上、その位置を大和におくか九州におくか、どちらで考察するかによって四~七世紀の国家と民族文化の形成過程は大きく違ってくる。邪馬台国の位置論について、自分の理解を開示しておきたい。

邪馬台国問題は、学徒兵として送られた中国戦線から何とか生還し復学し、卒業して研究生活に入った一九四九年(昭和二十四)当時、すでに古代史のなかの重要論点の一つであった。その頃の私の研究テーマは共同体の諸問題においていたが、邪馬台国問題もそれなりの関心はもっていた。戦後の古代史研究は国家論・国家権力論の自省的検討を離れてはありえなかった。」

このように「はじめに」の文章を書き始めて、以下の文章で、「はじめに」を終えている。

「そのようなわけで、私の研究関心は国家論より国家形成史論に向かうことになった。大和盆地での倭国と葛城国との併立の検証や、五~六世紀における有力地域王国としてのヤマト王国への発展などの考察を重ねた(拙著『葛城と古代国家』講談社学術文庫、二〇〇〇年〈初出一九八四年、教育社刊〉、『古代日本の「地域王国」と「ヤマト王国」』上・下、学生社、二〇〇〇年など)。そうした考察と検証をすすめるうちに、大和説でいることにしだいに不安がつのった。「魏志倭人伝」も、さらに読み返しを重ねなければならなくなった。」

このように大和説の中での不安がつのり、病床にありながらも九州説を綴り、その完成を見ずして亡くなった。「邪馬台国と地域王国」の「あとがき」は狩野氏らにより書かれているが、それによると、第1論文の「邪馬台国論―民族・国家形成史の起点」の最後に予定されていた前方後円墳論―著者の付けた題名は「前方後円墳の広がりと民族形成の進展」はついに書かれることなく没した。遺稿となったこの書では大和説での不安を、氏は以下のように書いている。

まず方位の問題である。

大和説論者は、不弥国から先の南を東と読み替える。この読み方は内藤湖南によって提唱されて今に至っている。しかし問題点がある。「倭人伝」の方位記事を修正したためにそれによって生じた「倭人伝」の領域記事の理解に新たな難点を持ち込むことになっている。そこで氏は次の記述をしている。

「また、「倭人伝」の「方位」を修正して比定したのは邪馬台国だけでなく、投馬国・斯馬(しま)国を周防国(山口県)佐波郡玉柤郷・志麻国(三重県)に比定したのをはじめ、「倭人伝」の 諸国を岐阜・滋賀・静岡・愛知各県の各地に比定したために、「倭人伝」の「周旋五手余里」と「高句麗伝」「韓伝」それぞれの領域記事「方二千里」「方四千里」との相対的な広さ感を、まったく無視する結果になったのである。「周旋」は周囲でなく島々や岬を周り回っての意と解されて来たが、それならば面積としての範囲は五千里よりさらに狭くなる。ここに思い至れば、不安はもう反撥へと変っていった。」

このように原文を違えて読むばかりか、「東夷伝」に書かれている諸国との相対的な広さ感をも無視して「倭人伝」を読むことには、文献史学者としては到底耐えられない読み方であったと思われる。

次に大和説にとっては、郡から万二千里と言う距離と、「水行二十日」や「水行十日、陸行一月」という距離の問題があったが、距離は虚数説を採って、「水行二十日」や「水行十日、陸行一月」という距離は虚妄の数字だと考えて、大和説での不安を解消していった、と記載しているが、これは大和説からの離脱でもある。

門脇氏が大和説から決別して、九州説に転換するのは、自身の地域王国説と邪馬台国大和説との矛盾からである。大和説に立つ限りは、ヤマト王権は早くに九州を含む大八洲(おおやしま)の政治的統属を完成させていたという説にならざるを得ず、吉備や出雲等の地域王国とヤマト王権の並立はありえないことになる。その事情を「二 邪馬台国の位置論 2大和説との決別」から引用する。

『邪馬台国があったとされる弥生後期の大和盆地に、日本列島諸地域の諸小国を、果して「統屬」させていた政治勢力はあったのか。逆に、列島各地の諸小国は、大和のその地域勢力に「統属」されていたであろうか。

邪馬台国問題をこのように考えるに至ったのは、以前から中央に支配される地方、権力に支配される民衆の側から歴史をみようとする私の分析視角が基本にあるからである。だからごく自然に邪馬台国=大和説が統属していたという地方、地域の側から検証しようと思った。まず出雲、ついで吉備をとりあげたが、両地域は文献史料も多く、考古学的研究成果とも相即的に考察し易いこと、それに何より前者は日本海ルートで、後者は瀬戸内ルートで「投馬国」に比定されることが多いからである。そうして地域史豫を再構成していくと、弥生後期は、出雲では東・西両地域に、吉備は全域的に、地域性と個性的文化の形成期で、地域的小国が点在的にあるにすぎない。それらが一つの地域的統一的な国としてヤマトに政治的に従属するのは、吉備は五世紀末~六世紀前半いらい、出雲は六世紀末~七世紀初のことであった(拙著『出雲の古代史』 一九七六年、『吉備の古代史』 一九九二年、ともに日本放送出版協会〈NHKフックス〉)。邪馬台国を三世紀の大和にみて、出雲を投馬国とみるならおそらく原出雲国(『古代出雲』講談社学術文庫、二〇〇三年)を、吉備を投馬国とみるならおそらく児島湾に入った吉備津の後背地あたりが、「統属」させられたことになろう。

だが、原出雲国は、当時は大和より北部九州との接点のほうがはるかに強く多様であったし、吉備津とその後背地は、楯築墳丘墓に象徴されるように、大和の「統属」下どころか逆に前期古墳の出現過程では大和に一歩先んじていたと私は習得していたのである。

邪馬台国問題にこうした知見をもたらした作業は、実は「地域王国」(=地域国家)論の提起(『日本古代政治史論』塙書房、一九八一年、「古代社会と国家の形成」と改題。初出「古代社会論」『岩波講座日本歴史 古代2』岩波書店、一九七五年)をうけてのものであった。出雲・吉備について得た右の点に自信をえた私は、同様の視点で筑紫・丹後・越前等へも検討をすすめた。

それと同時に、何よりも各地の弥生期~古墳前期への地域史の検証も経ないままに、各地を「統属」させた邪馬台国が大和であったという説が多いようにみえる。大和ないし近畿には、すでに日本列島の要点をおさえるほどの政治権力が成立していたのであろうか。

この場合、多くの考古学者が主張するヤマト中心の政治的体制の形成を説く所論は、古墳-とくに前方後円墳の出現と波及の意味を、政治的関係―身分制秩序や交易統制-に直結させる考えである。これは古墳文化のもつ民族・民族文化形成の意義を見落し過ぎのように思う。文明社会への移行期における民族と国家の役割の双方をみる視点の必要なことは後述する。古墳より前に念頭にすべきは、弥生期の大和文化の状況である。

弥生期の遺跡を代表するのは、著名な唐古遺跡と纏向遺跡であろう。早くから著名な農耕集落としての唐古の進展ぶりや楼閣建築を中心とする集落構造や、あるいは。「弥生都市」として論じられる纏向に、全国統一を裏付ける証拠はない。各地からの土器の出土で、人間の往来のあったことはわかるとしても右の証明には不足である。要は、「倭人伝」にいう「宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人有り、兵を持して守衛す」の状況を証するに至っていない。』

全く同感である。弥生後期の大和盆地が、吉備や出雲より先進地であったとは思えないのに、前方後円墳の登場で、一気に先進地である吉備や出雲そして筑紫さえも「統屬」させたとは考えられない。第1章で述べたように、近畿地方は九州や吉備・出雲と比較して遅れて部族社会から首長社会へと変化しており、鉄器に至っては、古墳時代初期になっても出土数が圧倒的に少ないのである。その社会が、他の地域社会より先進的であったとはとても思えない。大和を中心とした「前方後円墳体制」なる政治的統屬体制があったとする論は、全く政治過程論がなく、一つの文化現象を捉えているに過ぎないと考えている。

それでは、ヤマト王権が大八洲(おおやしま)の中枢の位置を占めたのは何時頃と門脇氏は考えているのだろうか。以下引用する。

『要は、大和王権が国家権力の中枢たる地位を占めるに至ったのは、邪馬台国段階ではなく、「朝廷」の確立より以後のことである。それは、記紀においては大臣・大連と大夫による政治形態の形成であり、雄略朝前後の五世紀中ごろとみられている。これと即応した地域支配は、地域首長の任命による国造制の問題であるが、大和盆地には六世紀末まで倭国造と葛城国造が併置されていた。大和政権とか大和王権と一ロにいうが、その全国的支配体制は、この二つを併せて考察する必要がある。決して前方後円墳の画一性だけでそれが証明されるわけではない。』

ここで「朝廷」という言葉が使われているが、「大臣・大連と大夫による政治形態」という意味で理解をした。この政治形態は大王(おおきみ)勢力が、それまで連合していた葛城氏を打倒し、ついで平群(へぐり)氏を排斥してできた、それまでの首長連合的な政治体制からの脱却であったと思われる。雄略朝を一つの画期としてみる歴史観で、私もその頃には後に畿内といわれる地域の、ある程度の統合があったと思っている。

このように五世紀になって、ある程度の支配体制を築いたと考える者にとっては、三世紀初頭には北九州を統属していたとする邪馬台国大和説でいられるはずがない。門脇氏は「東夷伝」を改めて読み直していった。そこで、平野邦雄氏の「邪馬台国の原像」(学生社、2002年)が「魏書」・「魏略」・「魏志」の文献史料に内在する有機的な関係に留意すべきと指摘していることを述べて、以下の記述をしている。

『すなわち、『魏略』の「①倭は帯方の東南海中にあり、山島によって国をなす。②海を渡る千里、また国あり、皆倭種なり……」、『魏志』の「女王国の東、海を渡る千余里、復た国あり、皆倭種なり」を比べると、『略』はではなくの逸文だが、その②と『志』の両条はまったく一致した倭の地理観を示したものとされた。つまり、『略』『志』とも、帯方の東南海中の倭と、この倭から海を渡る千余里にある倭との二つを正確に把握しており、その上で『志』は別の倭種の国を「女王国の東」と方角を示し、地理観をはっきりさせた。このように、『略』『志』とも「倭人伝」にのべる倭国には、東方の倭種の国は含まないことを認識していたとされたのである。まったく明快で原文訂正など不要の論である。

『魏略』において倭の「女(王)国」とされた国は、「魏志倭人伝」でも同様だが、ここでは女王国を構成した国々が記され、それらのうちの「邪馬台国」が「女王の都する所」と記している。『広志』蕃夷部倭国条でも「女(王)国」は、「邪馬台国」だとし、その国名が初めて現れる。その位置は、「魏志倭人伝」の諸国への行程記事を放射状式で読めば、両書の「邪馬台国」への行程認識はほとんど違わない。すなわち、「魏志倭人伝」は、「郡より女王国に至る万二千余里」で、その前に記す郡-(七千余里)-狗邪韓国-(千余里)―対馬国-(千余里)-一支国-(千余里)-末盧国-(五百里)-伊都国までの一万五百余里を帯方郡から女王国までの一万二千余里から引くと、伊都国から一五〇〇里以内に邪馬台国はある、ということになる。この点、『広志』も、倭国に着いて「東南陸行五百里」で伊都国に至るが、その伊都国の次にすぐ続けて「又南邪馬台国」に至ると記している。いずれも、邪馬台国は、伊都国から一五〇〇里ほど、あるいは後者でも、わざわざ行程を記す程の遠距離とは見ていない。

以上から、要は、邪馬台国は伊都国から「南」約一五〇〇里で至るところにあった、と解される。このことは、多くの論者が主張してきたことであり、私も賛同する。右のような作業を重ねる過程で、「倭人伝」における狗奴国について、それとの相対関係から邪馬台国の位置を決めることはいっそう大切になった。

狗奴国論: 邪馬台国の位置論は、伊都国から邪馬台国に至る「魏志倭人伝」の冒頭の記事からだけで推考するわけにはいかない。つまり邪馬台国=女王国の「その南に狗奴国があり、男子が王となっている。そこの長官は狗古智卑狗と呼ばれ、女王の支配は受けていない」の部分にも、最後の外交記事に記される女王国と狗奴国との関係からも考えねばならない。すなわち、狗奴国の官は狗古智卑狗であるが、狗古智は、現熊本県の菊池であると私も解する。したがって女王国の南界は、菊池川流域の手前、つまり筑肥山地西方から関川流域につながる線より以北と考えてよいのではないか、と思う。要するに、邪馬台国のヒミコを中心とした女王国は、狗奴国の北方にあったのである。』

以上で引用は終えるが、この文章に私の意見を加えることはないと思う。このようにして門脇氏は大和説と決別して、九州説へ転換したのであった。ここで注目すべきなのは「広志」に論及している点と、「魏略」の逸文についてはよく引用されている「翰苑」ではなく、「前漢書」地理志の顔師古注に注目している点である。「魏志」・「魏略」・「広志」から位置論を述べるとすると、やはり大和説を採用するわけにはいかないだろう。

なお「魏書」は、陳寿の「魏志」に先行して王沈により書かれた書物といわれているが、散逸してしまった。

しかし、「魏略」と「広志」は逸文が残っており、岩波文庫版の「魏志倭人伝」の巻末に掲載されている。ただし正確な文章ではなく、ご丁寧にも「魏志」と異なるところは○印や括弧書きをつけて「魏志」に基づいて訂正してあり、正確な文章ではない。しかし、「広志」は訂正箇所が少ない。

(2)大和地域王国と吉備地域王国など

*奈良盆地東南部のヤマトに成立した王権について

私が学校で日本史を教わった頃は、最初の統一王朝のことを「大和朝廷」とか、「大和王国」という風に言われていたと思う。しかし、近頃ではそのような言葉は使われず「ヤマト王権」というのが一般的である。その理由は、ヤマトというのは三輪山の西麓のことであり、そのヤマトが後に奈良盆地全体を指す大和になったというのがひとつの理由である。もっと重大な理由は、そもそもヤマトという狭い地域に発生した王権であり、それが即、日本列島の大半を統合したとする「大和朝廷」や「大和王国」の成立という考えと区別したい、という文献史学の考えであろう。

ところが、考古学ではヤマト王権の成立・イコール・前方後円墳体制という列島の大半を政治統合した王権の成立として捉えている。これはヤマト王権の成立とは、「大和朝廷」もしくは「大和王国」の成立と同義語になってしまっているとも言える。

しかし、門脇氏の説くヤマト王権説は、奈良盆地東南部の三輪山の西麓から生まれたが、その勢力範囲は奈良盆地に留まり狭く、筑紫・吉備・出雲・丹波(丹後)などの地域王国と併存していたとする特徴がある。この段階の王権を氏は、三世紀中頃から五世紀中頃までは大和盆地東南部の小王国で、「倭(やまと)王国」と呼んでいる。後にこの倭(やまと)王国が発展して「朝廷」を整え、近畿中央部(後の畿内)を領域とした段階の、五世紀中頃~七世紀半ば過ぎの王権を「ヤマト王国(大倭王国)」と表現しており、この段階のヤマト王国も、六世紀末もしくは七世紀初頭までは他の地域王国と併存していたという。

このようにまとめてあったのは、『古代日本の「地域王国」と「ヤマト王国」上』(学生社2000年刊)の「はじめに」であり、同書では次のようにも述べている。(以下同書と書いてあるのはこの書物)

『とくに、“大和王権とか”大和朝廷“などとされているものについて、倭(やまと)王国からヤマト(大倭)王国という連続と変化を、文献史学的に段階づけ明確にしておきたかったからです。したがって、たとえば国王の表現も、倭王国は「王」、ヤマト(大倭)王国は「大王」、統一国家(天武天皇以降)は天皇、と書き分けました。』

このようにヤマトの古代王権を、氏独自の用語でもって時代により使い分けている特徴があるので、両者を混同しないように注意が必要である。

もうひとつの特徴は、古代の史料では、元来は倭国(やまとのくに)と葛城国は別に扱われているという主張である。律令時代の国造とは違うが、倭国造と葛城国造が六世紀末頃まで置かれていたとして、『倭国が「倭王国」に発展していったのちも、葛城国は相対的に自立した地域として扱われていました』と同書では書いている。これは、葛城王国論であるが、一般的に言う奈良盆地東南部のヤマト王権(三輪王権)と、奈良盆地西南部の葛城の王権との関係が解りづらい。この解りづらさについて、同書は次の文書で補足している。

『目前の葛城国を抱えたままで、倭国の王は盆地の諸首長たちに共通の王に共立されていましたので、これが「倭(やまと)王国」についていえば、他地域の王国と比べた場合の特色でした。』

これでも解りづらいが、奈良盆地の諸首長は、三世紀半ばか後半に「王を共立」して、一般的に言うところのヤマト王権(三輪王権)を形成したが、葛城地域の首長または首長たちは、ヤマト王権(三輪王権)の、「王の共立」に参加していなかった、と理解し、とにかく葛城国という小国が「倭(やまと)王国」と並立していた説と解釈する。

門脇氏の説と考古学が言うところのヤマト王権とは、その発生する場所と時期は同じであるが、考古学では統屬した地域は北九州も含む広範囲と捉えているが、門脇氏は葛城国を併せたとしても奈良盆地全体までの統屬範囲であり、考古学に比較するとかなり狭く捉えている。その後その範囲は広がるが、まだまだ狭い範囲でしかなかった。近畿中央部(後の畿内)まで統屬範囲を広げたのは五世紀半ばとしており、この時代は倭の五王の三人目の「済」(允恭天皇か)の時代であり、その後の倭王「武」(雄略天皇)の時代でも、この統屬範囲であり、吉備・出雲・筑紫の各王国はヤマト王国(大倭王国)と併存していたと見ている。

雄略天皇の時代といえば、埼玉県の稲荷山古墳出土の鉄剣銘文と、熊本県の江田船山古墳の太刀銘文という貴重な金石文が発見されている。稲荷山鉄剣銘にあるワカタケル大王は雄略天皇とするのは定説となっており、その大王に「杖刀人の頭になり奉じし今に至る」と書かれてあった。江田船山太刀銘でも、「ワカタケルに典奉人として奉じした」と書かれてある。杖刀人とは武官のことであり、典奉人とは文官であり、それぞれ雄略天皇に仕えたという意味である。雄略天皇紀には鳥飼(とりかい)人や、船(ふな)人などの○○人とよばれるツカサ(官)、が目に付き、この時期の王権の政治組織は「人制(ひとせい)」と呼ばれている。「人制」とは、組織と言うよりは極めてパーソナルな関係であり、要するに大王(おおきみ)と○○人は親分と子分の関係と私は理解している。

この金石文からは、東国の武蔵から北九州に至るまで、ヤマト王権の政治組織があった、ということも可能なのである。しかし、私はこの二つの金石文は、ヤマト王権が東国と北九州に打ち込んだクサビにしか過ぎないと考えている。同様に、門脇氏はこの時代はまだ広大な政治的統屬体は出来てはおらず、点として武蔵と北九州に拠点はあっても面にはなっておらず、吉備・筑紫・出雲などの地域王国とヤマト王国は併存していたとしている。ヤマトのみからではなく、地域史の展開として歴史を見ていくとそうなるという。

*地域王国(=地域国家)という概念について

では「地域王国」という概念は、どのようなものであろうか。「葛城と古代国家」(講談社学術文庫 2000年刊)に氏の国家に対する考えが述べられているので、それを概観する。

まず、「国」とか「国家」の語が各人各様に、多様に用いられてことを挙げる。例えば、紀元前後から「小国」が形成されはじめ、邪馬台国の後、統一国家としての「大和国家」が出現し、さらに「律令国家」に結実していった、とするのが通例となっていると述べている。しかし、「小国」と「大和国家」と「律令国家」の間には、国家概念の統一性はない。それで、このような捉え方や表現には批判があると述べている。このような批判があったためか、今日では「大和国家」という語は、ほとんど使われていない。

このような語義の多様性の中で、結局は「統一的国家」の意味と、「分散的国家」の意味に二大別できるという。前者の意味では「律令国家」があり、後者の意味では国造の国の用例が有り、「葛城国」の用例がある。ただし、氏は「統一的国家」には二系列が有り、「大和国家」も「統一的国家」に分類できるとしている。

「大和国家」とは曖昧な概念であり、それを「統一的国家」という概念の範疇とすることには、疑問もあるが、日本語で国家、或いは国という時に、この二大別があることには賛同できる。この二大別から「地域王国」の国家概念を説明しているので、「葛城と古代国家」から以下引用する。

『ただ、“統一的国家”に対して“分散的国家”とされるものについても、“分散的国家”自身の歴史的展開を考察する課題は、独自に生じる。しかも、それを地域史の展開に即して考察したいところから、かねてわたくしは、地域首長の支配の発展として「地域王国(=地域国家)」という概念で考えてきた。そして、いわゆる民族学や文化人頃学における。“首長国”という概念と区別するためにも、以下のように規定した。

すなわち、(一)地域王国(=地域国家)の領域は、各地域の広大な沖積平野を中心に、河川と交通路を利して掌握できる諸農業共同体がまとめられていたが、それを構成した諸家族(=家父長制的統制の強まっていった世帯共同体)の成長による自立的傾向がすすんだため諸農業共同体の内部矛盾は激化したが、(二)諸共同体を統一(諸共同体首長層の権限を集中)して君臨した王(キミ)は、地域の公共的事業-とくに土木・灌漑事業を主導し、地域社会の生産力の上昇を促し、それぞれ地域外との交通・交流を展開した。(三)その際、それぞれに創出していた原初的な官僚群を指揮し、さらに武人集団を従えて統治に当たり、集中的に所有した倉庫群へ税物を貢納させていた。(四)こうした支配体制を維持すべく、個々の共同体をこえる一般法をそなえ、かつ強化していったのであった。総じてこれらの諸条件をそなえた国家権力によって、それぞれの地域社会は代表され総括されていた、といえるのである。

このような国家的諸徴表と特質をそなえた地域王国(=地域国家)は、その社会構成的特質から、歴史的性格をどう考えたらよいだろうか。この点については、基本的には、アジア的生産様式は、支配者に転じた支配共同体の首長が被支配共同体の剰余労働とその生産物を特殊な貢納制によって収奪するものと理解するので、それに照応する国家形態が小専制国家であると理解してきた(拙著『日本古代政治史論』第三章)。ただ、その後の考察を加えていえば、地域王国のうちには、小専制国家とするより、たとえば、二王制国家などとしたほうがよいかもしれないと思われるものもあり、なお検証をつづけているところである。そして、これらの諸地域王国が、六世紀後半以降から七世紀にかけてヤマト王国を中心として統一的国家体制を形成していった、と見通している。』

この認識の中で、キーワードとなるのは「アジア的生産様式」という語であろう。この語はK・マルクスが「経済学批判 序言」の中で用いて、その後「資本制主義的生産に先行する諸形態」が発刊されて、具体的にその内容が判明し、要するに所有関係が個人所有では無く、共同体所有のままに古代国家の形成に至ったという説だと私は思っている。ただし、これには様々な論争過程が有り、私の理解が正しいかどうか、若い頃に読んだ「諸形態」は難解だった記憶があるだけなので、アジア的生産様式を改めて勉強する必要がある。門脇氏同様に私も古代の日本社会は、アジア的生産様式として理解していく方法論は正しいと思っている。そのように理解することにより、律令制国家での口分田と言われる、共同体所有の農地が存在していたと考えている。なお、律令社会の口分田は学校では、「公地公民」と教わったが、日本の律令では口分田は私地となっており、口分田は国家の所有ではなく、共同体の私的所有であるというのが最近の学説だという。

このように考えてみると、「国家」というものを、F・エンゲルスの「家族・私有財産・国家の起源」に説かれている国家概念を、単純にアジア的生産様式から国家が発生してくる場合にも適用して良いのかどうか、再考しなければならないのかもしれない。「家族、私有財産および国家の起源」の目次を見直してみたら、第5章アテネ国家の形成と、第6章ローマの氏族と国家および第8章ドイツ人の国家形成はあるが、アジアでの国家形成については触れていない。

少なくとも、門脇氏はエンゲルスの国家概念をもう少し広げて考えていると思われ、「国家的諸徴表と特質をそなえた」概念として、地域王国(=地域国家)」を語っている。つまり厳密な意味では国家とは言えないかもしれないが、それぞれの地域史の展開に即して考察すると、「地域王国(=国家)」という語がふさわしいという考えだろう。この語または概念と、都出比呂志氏が古墳時代で用いている「初期国家」という文化人類学の概念と共通性があるのかどうかは、不明である。

この説明では、首長社会の段階でありまだ国家の段階に至らない社会であるが、『地域首長の支配の発展として「地域王国(=地域国家)」という概念』という説明をしており、文化人類学の”首長国”という概念とは区別されると言う。理解しづらいが、首長社会から国家への過渡期の国家と理解しておく。

*ヤマトの王権の発展と葛城

今まで、門脇氏独自の「倭(やまと)王国」→「ヤマト王国(大倭王国)という発展をたどった大和の中央政権と、それと併存していた地域王国について概観してきたが、「倭(やまと)王国」の発展についてもっと具体的に見ていく。

地域王国の中でも一番有力なものとして、倭王国とそれから発展したヤマト王国があったと門脇氏は考え、「倭王国」の段階からこの地域が最も有力な地域勢力としている。

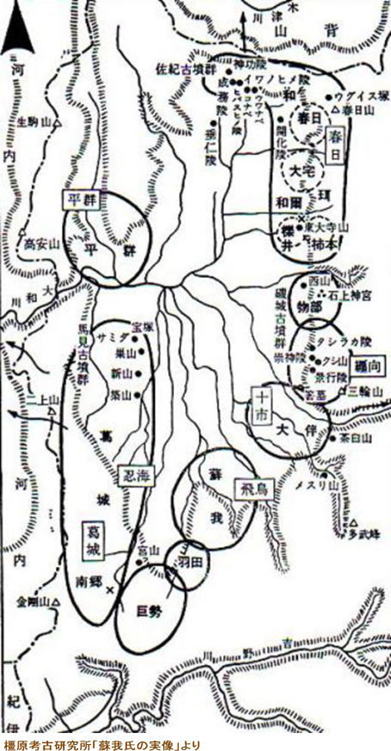

具体的にたどるにしても、「倭(やまと)王国」の発展の過程を文献的にたどるのは難しい事であり、氏は五世紀ごろからは文献史料を用いても、ある程度は証明できるとして、とりわけ葛城に注目している。以下述べることが理解しやすいように、当時の奈良盆地の政治地図とも言える、古墳時代の豪族分布図を下に載せる。

参考のために、この図の右上の大きな一群は、和邇氏の勢力範囲で、後に春日氏や大宅氏などになっていった豪族である。

良く教科書でも見かける図だが、一般的には中央右側で纒向と書いてある所は皇室となっているが、この地図では空白である。この空白とする考えは門脇氏も述べており、天皇の存在の仕方と歴史的本質を解明していくのは非常に難しく、気楽にここが皇室の地盤だと書く勇気は私には無いと述べている。私も天皇氏に果たして本貫地と言える土地があったのか疑問であり、同感である。

また、葛城の地域を南北に広く採っている考えも、門脇氏と同じ考えであり、この橿原考古研究所作成の図は、門脇氏の考えと一致している。なお、この地図で磯城古墳群と書いてあるのは、箸墓古墳のある柳本古墳群を含むと私は解釈しており、オオヤマト古墳群とも言われている。

上の図で見落としてはならないのは、二上山の南北に矢印で書かれている二本の道である。奈良盆地から大阪平野へ出る道は、大和川沿いの竜田道が有名であるが、この二本の道も奈良盆地から大阪平野(河内)に抜ける古代の街道である。二上山の北の田尻峠をこえて柏原市南部に出る矢印が大坂道で、二上山の南の竹内峠を越えて羽曳野市東部の河内飛鳥方面へ出る矢印が竹内道である。葛城地域から河内へ出るには、もっと南の葛城山と金剛山の間の水越(みずこし)峠を越えて、千早赤阪村へ出る水越(みずこし)道もあり、葛城地域は奈良盆地の中でも最も河内平野と交流しやすい地域であった。

葛城地域をこの地図よりもっと狭く捉えて、北の馬見古墳群は葛城の古墳群ではないという見解があり、上の図の忍海の下に葛城と書いてある地域にも古墳群が有り、それが葛城地域であるという説である。しかし、門脇氏は北の馬見古墳群も含めて葛城地域としている。理由は葛城氏の系図には二つの系統があるからだという。仁徳天皇の后である磐之媛を生んだという伝承を持つ葛城ソツヒコには、玉田宿禰(すくね)と、蘆田宿禰(あしだのすくね)という男子があったという伝承もある。あくまでも伝承であり、必ずしも、この二人が兄弟だったというわけではない。門脇氏は玉田宿禰とは南の葛城の豪族であり、蘆田宿禰は北の馬見古墳群地域の豪族であり、この二つの一族を、葛城ソツヒコに繋いだ葛城氏の系図があったという伝承でしかなく、一つの葛城族があったわけではない。私も葛城の地には、いくつかの豪族(首長)がいたと考えており、葛城の地域を上の図の様に広く捉えるべきだと思う。

蘆田宿禰の一族からは履中天皇の后を出し、玉田宿禰の一族からは雄略天皇の后を出しており、これをもって葛城氏は皇室と多くの姻戚関係を持って、同族から多くの天皇を輩出した、と言う場合があるが、正確に言うと間違いである。稲荷山古墳の鉄剣銘でも明らかな通り、五世紀にはまだウジ(氏)は発生していなく、正確には、「葛城の地の蘆田宿禰」や「葛城の地の玉田宿禰」などというべきであり、五世紀には、葛城氏という氏族がいたわけではない。

葛城の玉田宿禰の一族では、大臣として権勢を振るった葛城の円(まどか)がいたが、雄略天皇の即位を巡った王位継承の王子たちの争いの中で、大臣の円(まどか)も雄略に殺された。これで、玉田宿禰の男系は絶えて、葛城は蘆田宿禰の一族のみとなった。

さらに、大臣の葛城円の滅亡にとどまらず、葛城の勢力につながる王族のほとんどは、大泊瀬(おおはつせ)王子すなわち即位前の雄略天皇に殺され、蘆田宿禰系の王統も絶えてしまった、と当時は長らく思われていた。ところが、蘆田宿禰系の市辺押磐(いちべのおしいわ)王子が殺された時、子供の億計(おけ)と弘計(おけ)兄弟は逃げ延びて、播磨の縮見(しじみ)屯倉で奴に身をやつしていて、これが発見されて、顕宗天皇と仁賢天皇となっており、葛城系の天皇の誕生で、葛城の一族はそれなりに繁栄していた。しかし時の流れには抗しきれず、葛城の地で権勢を振るう葛城氏の姿はなくなり、変わって葛城の地で勢力を持つのは、東隣の蘇我氏であった。

奈良盆地には「倭(やまと)王国」と盆地西南部の葛城王国が併存しており、「倭(やまと)王国」は葛城王国を温存していたと言うのが門脇説である。葛城王国が滅びるのは、葛城の円(まどか)一族が滅んだときとしている。葛城の円(まどか)は葛城国の首長であり、大きな勢力を持っていたが、雄略天皇の即位に当たっての諸王子との抗争の中で、円(まどか)も雄略に殺されて、葛城王国は倭(やまと)王国に統合されたという見解である。

しかし、大臣(おおおみ)である葛城の円(まどか)は、「倭(やまと)王国」の大臣となっているわけだから、当然葛城王国という国はこの頃にはなくなっており、葛城の首長の伝統を持つ者が「倭(やまと)王国」の大豪族になっていて、その倭王国内の大豪族を雄略が打倒したと解釈することも出来る。

この場合は、臣(おみ)や連(むらじ)という姓(カバネ)が、氏(ウジ)の成立以前から、大豪族の首長一族に与えられていたと言う解釈が前提となるが、稲荷山鉄剣銘文には、氏(ウジ)名のない名前が代々連ねて書いてあるが、最も新しい人物はヲワケ臣となっており、この「乎獲居臣」という銘文の存在から、氏(ウジ)の成立以前から姓(カバネ)が成立していたと言える。氏姓制度というものが、ワンセットで同時に発生したとする必然性はないと考える。

大泊瀬(おおはつせ)王子すなわち即位前の雄略天皇は、この葛城の首長一族を殺したことにより、「倭(やまと)王国」から「ヤマト(大倭)王国」へ発展する契機になったと説明している。つまり、「倭(やまと)王国」の内部構成そのものが変化した事と、紀の川流域や、木津川流域の山背南部と、さらに河内方面へと地理的に領域を拡大していって、「倭(やまと)王国」から「ヤマト(大倭)王国」へと発展したという。しかし、私には何故、「倭(やまと)王国」と「ヤマト(大倭)王国」という、二段階に分けて考えなければならないのかが、理解しづらかったが、次のように考えてみた。

一つは、第2章(2)で紹介した、吉村武彦氏のプレヤマト王権とヤマト王権との関係と似た関係で、「倭(やまと)王国」はプレヤマト王権でしかなく、「ヤマト(大倭)王国」が、本格的なヤマト王権であると考えてみた。

もう一つは、第2章(3)で紹介した、河内王権説では五世紀初頭に成立した河内王権は、その後、奈良盆地の従来からの政権にとって替わった、という二段階と似た関係と考えてみた。河内王権説は河内から奈良盆地へ進出(侵攻)した事を画期としているが、門脇氏は逆に奈良盆地から河内平野への進出を画期として、ここで本格的なヤマト王権が成立したと考えたのではなかろうか。

前者の吉村氏の考え方では、どこに画期があったかが不鮮明であり、後者の河内王権説の考え方の方が、「倭(やまと)王国」→「ヤマト(大倭)王国」という図式が理解しやすい。

とりあえずは、「倭(やまと)王国」とは奈良盆地内のまさに地域王国でしかなく、そこから発展した「ヤマト(大倭)王国」とは、奈良盆地外の淀川流域の山背と紀の川流域へと進出し、さらに広大な河内平野へ進出して、律令時代の畿内に相当する領域を統屬下に置いたヤマトの王国であり、「日本書紀」に書かれている中央政権(大和朝廷)と似た性格を持ち、その統屬の範囲をその後、吉備や出雲などへと広げていった王権と理解する。

*吉備などの地域王国について

「ヤマト(大倭)王国」は奈良盆地の外の、後に畿内と呼ばれる地域もその統屬下においたが、吉備などの地域王国と併存していたと言うのが、門脇氏の地域王国論であり、吉備や出雲などの地域史を研究して得た結論である。この説で、特にキビについて簡潔に表現してあった文書があったので、以下引用する。「邪馬台国と地域王国」(吉川弘文館 2008年刊)の「Ⅱ 地域王国の競合とヤマト王国」の冒頭の文書です。

『吉備文化圏

吉備は、文化の発達と国家の形成が早くすすんだ西日本の中心部に当る。東西に通じる瀬戸内海の北岸ルートの中枢を占め、北への陸路は、独自の日本海文化を早く創出していった出雲や伯耆西部の要港淀江へじかに通じていた。

吉備が、一つの文化圏として歴史的個性をみせはしめたのは、弥生中~後期であったとされている。この文化圏の中に発達した古墳文化が語る政治的・文化的結節点は、南部の東方(後ちの備前)と西方(のちの備中)とに形成されていったが、それがさらに後者へと収斂されていったのは四世紀中葉以後のことであった。ここにととのえられていった体制は、地域王国とよんでよい。このキビ王国(拙著『吉備の古代史』日本放送出版協会、一九九二年)の勢威は、西方にツクシ王国、東にヤマト王国、北の日本海域にイツモ王国などと競合しつつ併立し、列島の諸地域勢力を圧していた。その場合、キビ・ヤマト両王権は早くから連帯をすすめたが、五世紀末からは対立する面が多くなっていた。ことに六世紀の初めに、ヤマト王権に入ったヲホド王(継体天皇)から王統が変り、しだいにソガ氏が政界を主導するようになると、ヤマト王国は西日本の諸勢力ヘの制圧を強力にすすめはじめた。その強圧の前に、キビ王国はしだいに東西に分断され、ヤマト王権の支配下にとり込まれていった。

そして、七世紀末の統一的法治体制(律令体制)のもとでは、備前・備中・備後三国(さらに七一三年(和銅六)には備前国の北部六郡を割いて美作国とされた)として統治されることになった。今の岡山県はほぼ、その備中国と備前国・美作国とを合わせた範囲と当たる。

地域王国としての吉備

ところで、吉備古代史を右に略述した中で、キビ王国の段階があった、と記した。その勢威は、かつての一九七〇年代末~八〇年代初のころの研究史の段階では、吉備の“地方政権”とか“地方豪族”などとされていた。それを“政権”とか“豪族”とか内容や史的段階の曖昧な表現をより明確にしようとした考察の過程で、キビ王国ととらえなおした。』

この門脇氏の結論は、支配領域とその政治・外交や地域文化などを検証して得た結論であり、キビには地域王国といってもよい体制が整備されていた、と判断したと述べている。

しかしこの説は、2章の(4)で紹介した考古学会の「前方後円墳体制論」でヤマト王権の成立を説明する見解とは、全く相容れないものである。考古学では、「箸墓古墳の築造をもって前方後円墳の成立を画し、同時にその後三五〇年間にわたって倭人社会の覇権を維持し続けることになるヤマト王権の成立と理解する」ので、ヤマト王権はその成立からして、他の地域の勢力に抜きん出ていた王権と理解している。そこで控えめに考えたとしても、「少なくとも西日本一帯の有力首長と連携したヤマト王権が成立した」と考えるのである。当然、この考古学の考えは、門脇氏のキビやツクシ・イズモ等の地域王国とヤマト王権が競合しつつ併立していた、とする説とは相容れない。

当然、考古学会からの門脇説への批判が出されている。この批判に対する門脇氏の反論を、「邪馬台国と地域王国」から引用する。

『とりあえず前者についていえば、前方後円墳の列島各地へのひろがりは、各地域首長の間に葬送儀礼という文化的共通性のひろがりを示すわけで、民族形成の進展の一つの徴表(ちょうひょう)と私はみる。それは、大和をセンターとした支配・従属関係や連合という、国家の権力構造・身分制とか国家形態など政治的関係の進展にそのままおきかえて理解できるものとはみない。国家形成と民族形成の進展とはもちろん無縁ではないが、両者のちがいも無視できない。それを同一にみる理解は、日本近代国家の単一民族観・単一民族意識という、世界史的にみれば稀れな特徴から生じているにすぎない。日本列島における古代史の展開は、決して単一民族の営みを前提にしてすすんだのではない。

それでは、日本列島各地における地域史的発展と、その過程のうちに出現していった統一国家の形成過程の進展とを、相互関連的に確かめなおしていくにはどうすればよいか。その一つは、両者の接点にある部民制を、両者の間の緊張関係のなかでみていくことだと思う。本章の場合、当然それはキビの部民制の検討ということになる。また、それが部民遺制からの考察とならざるをえない制約をもつ諸史料は、むしろ逆に、部民制が施行される前提となったキビ王権の統治組織を考察できる好個の史料群として活用できる。史料のそういう扱い方と考察をする試論ともしたい。

それは同時に、地域王国の段階の存在を主張するこれまでの拙論の弱点への反省にも通じている。』

前方後円墳体制論への批判は、この章の(1)でも所々で紹介してあり、門脇氏の持論は理解できると思うが、この文書の特徴は二つある。

一つは、「日本列島における古代史の展開は、決して単一民族の営みを前提にしてすすんだのではない」という考えである。この考えは、日本列島の古代には、隼人や熊襲そして蝦夷という異民族がいたという解釈では理解できない。

私は、前方後円墳体制という定型的な葬送のスタイルが出来上がるまでは、日本列島には多様な葬送儀礼や墳墓があり、弥生時代までは、諸地域ごとに分断されていた諸文化を各地域で其々が共有する種族としての自覚しか人々は持っていなかったと考えている。日本列島にはもともと縄文人がいて、新しい弥生人と同化しながら、各地域の文化を作ってきた。さらに5世紀から7世紀にかけては、多くの渡来人が日本列島に移住して来ており、古代に近代日本の民族意識同様な、単一民族意識が形成されていたとは思えない。古墳時代は、多くの種族が持っていた其々の文化と、其々の同族意識が、統合された日本文化を形成し、同一民族意識を形成していった時代でもあったと考えている。そのように考えると、考古学の前方後円墳体制論には同意しがたい。

もうひとつの特徴は、「日本列島各地における地域史的発展と、その過程のうちに出現していった統一国家の形成過程の進展とを、相互関連的に確かめなおしていくにはどうすればよいか。その一つは、両者の接点にある部民制を、両者の間の緊張関係のなかでみていくことだと思う。」という考えである。

門脇氏は吉備だけではなく、出雲地域でも其々の地域の部民制について研究しているが、「部民制」とはそもそも難しい問題であり、詳細な研究なので私なりに簡潔に門脇氏の考えを述べてみる。まず先ほど引用した文書の続きを、同書から引用する。

『 部民遺制史料への考察視角

部民制とは 前節で述べたようにして考察対象にしたキビの部民制であるが、律令制下の備中・備前におけるその遺制分布は、表4のように整理されている。

(著者注)この表4は余りにも詳細な、律令時代の部民の各地での分布表なので、省略します。

まず前提になるのは、研究者の部民制理解の学史的知識と問題意識である。そもそも、部民は、戸籍に登録された者の氏姓として付された七世紀後葉以後は別として、ヤマト朝廷が必要とした役務・労役の人員と物資とを安定的に収取することを目的として、各地の民衆のうちから名代(なしろ)・子代(こしろ)・品部(ともべ)に指定された者たちであった。したがって、それら各種の部民の負担形態は、番上(ばんじょう)型部民、貢納(こうのう)型部民と分類されて考察がすすめられてきた。そこでは部民の分布などが重視され、ヤマト朝廷の地方支配の浸透や部民に対する人格的支配の特色などが指摘された。たとえば、そうした研究動向のなかで、吉備の東西に認められる建部は、国内統一の英雄とされるヤマトタケル伝承を注入しながら、周辺から吉備に対する軍事的圧力を加えるべくヤマト朝廷によって指定・設置された、などと意味づけられたりした。』

このような研究動向であったので、ヤマト朝廷側と地方の間に生じていた緊張関係を見落としていたし、ヤマト朝廷の側からの地方に対する一方的な強要を過大視する傾向に陥った、と門脇氏は指摘している。さらに、部民制の施行は、大和やその周辺以外の諸地域では、6世紀後半より以降からと見る説が有力になっているにも関わらず、部民制の施行は5世紀代からで、ヤマト朝廷の地方支配の貫徹を示すもの、とする理解もなお根強いと門脇氏はナゲキを述べている。

部民制とは、古代の人民支配とその組織編成という、古代国家形成史の問題として私は捉えており、2章の(3)で述べた私の見解を再掲する。

「しかし、部民制について石母田正氏が説く「族制的身分制的編成原理による支配方式」とは、一言でいえばかなり原始的な支配原理という意味だろうが、その構造を理解するのが難しい。同様に理解しづらい問題で、何故、トモ部とされる人々がいたのかという事では、「岩波講座 日本通史第2巻(1993年刊)」に収録されていた狩野久氏の論文「部民制・国造制」で、部民制とはそもそも渡来してきた技術者の労働編成に際して採用されたものと書いてあり、トモ部とされている人々の、そもそもの由来は、5世紀初めから続々と日本列島へ来た渡来人だったと考えれば、トモ部と伴造の関係が理解しやすいだけではなく、河内王権説にもつながるのではないかと考えている。」

ちなみに、この文書で引用した狩野久氏は、門脇氏の遺稿を整理して「邪馬台国と地域王国」を出版した人物で、両氏は部民制については近い考え方を持っていたと思われる。

6世紀後半以降のことであるが、ヤマト朝廷の指示・強制によって部民として認められていく前提には、国造化される以前のキビ国王が既に実現していた地域統治の組織があった事が、先程引用を省略した表4の部民遺制史料から導き出されるという。つまり、キビ国王の統治組織は確かに存在しており、それをヤマト朝廷が受け継いで部民としたケースと、名代・子代のように新たに指定した部民があった様である。キビ国王達は6世紀後半になると、多人数の国造に分けられてヤマト朝廷の臣下となり、キビの人民はヤマト朝廷の部民となって、キビ王国はヤマトの隷属化に入っていった。そして次のような状態になったと門脇氏は述べている。

『キビ王国の中枢地域に、名代・子代、品部を設置していった右のような過程で、この地域に多かった渡来系住民も、西(かわち)・東漢人部(やまとのあやひとべ)、忍海漢部(おしのあやべ)、秦(はた)部など河内・大和・葛城や山代に本拠をもつそれぞれの渡来系氏族の同族に組み込まれていった。また、宗我(そが)・物部・佐伯・ワニなど、当時のヤマト朝廷を構成していた主要氏族の、それぞれの私的部民である部曲(かきべ)も、キビ王国の領域内の各地に指定されていった。』

このように吉備王国は終焉していったが、弥生後期から古墳時代にかけては、吉備地方は大和と並ぶ巨大な勢力であった。古墳のもととなった弥生墳丘墓が発達したのは、吉備地方であったし、埴輪のもととなったと言われるのは吉備で発達した特殊器台であり、弥生時代は吉備の方が大和より先進地域であったと思われる。

また古墳時代でも吉備には、有名な造山古墳と作山古墳という巨大古墳が有り、大和・河内の巨大古墳に匹敵する古墳である。門脇氏の『古代日本の「地域王国」と「ヤマト王国 上」(学生社 2000年刊)に掲載されていた、考古学者の葛原克人氏が作成した、「古墳の築造年代と地域分布」を用いて比較する。葛原氏作成の表は、4世紀と5世紀の古墳年代を4期に分けて、備前・備中の古墳と大和・河内の古墳の規模を比較できる様になっている。

5世紀の第1期では、河内の伝・履中天皇陵が全長360メートルで、備中の造山古墳も同じく360メートルで、吉備と河内が相並んでいる。

5世紀の第2期では、河内の伝・応神天皇陵が全長419メートルで、2番目に大きい古墳は、備中の作山古墳の286メートルである。

5世紀の第3期では、河内の伝・仁徳天皇陵が全長486メートルで、これに次ぐ大きさは、備前の雨宮山古墳の192メートルである。

同時期の吉備と河内・大和地域の古墳を比べてみると、河内が1番で2番目の大きい古墳は吉備にあることが分かる。河内の古墳が巨大だというが、吉備の造山古墳は伝・履中天皇陵と同じ規模で、如何に吉備の古墳が巨大であるかがわかり、このような巨大な古墳を築いた勢力が、ヤマト王権の隷属化にあったとはとても思えない。

なお古墳の年代が、履中、応神、仁徳という古い順番になっていて、「記・紀」の年代と対応していないが、これは葛原氏単独の考えというよりは、考古学での通説とされている。

このような巨大な勢力であったから、当然ヤマト王権とぶつかる抗争があった。日本書紀ではそれを“反乱”として記載している。

一つは、雄略天皇紀7年条での話で、吉備の下道(のちの備中)の豪族が大きな鶏を自分にたとえて、小さな鶏を天皇にたとえて天皇を侮ったので、一族七〇人を誅殺したという。

もう一つは、同じく雄略7年条の吉備上道臣(かみつみちのおみ)田狭(たさ)の有名な話で、天皇が田狭の妻を横取りしようとして、田狭を任那の国司に追いやったが、田狭は新羅に頼って天皇と対抗しようとして、田狭の子の弟君とともに任那にとどまり、天皇に反抗しようとしたという。

他にも、雄略の次の清寧天皇の時に星川王子が奪権蜂起した時に、吉備上道臣(きびのかみつみちのおみ)らは、星川王子に呼応して戦軍40隻を率いて海上をやってきたが、既に星川王子が殺されたと聞き、引き返した話など、吉備王国とヤマト王権の抗争と思われる記事が日本書紀に書かれている。

地域王国とヤマト王権の抗争としては、最も明瞭に記録されているのは、継体21年条(527年)のツクシ王国とヤマト王権の抗争で、任那問題の緊迫の中で起きた、筑紫の君・磐井の乱である。一般的には磐井は新羅から賄賂をもらって、任那へ渡る近江の毛野の軍勢を遮ったと言われているが、勿論そんな単純な話ではない。おそらく、ツクシ王国(筑紫とは言ってもその範囲は筑後といっても良いと思う)の外交方針と、ヤマト王権の外交方針の違いなどから起きた抗争だろうと思う。

吉備上道臣の田狭の話も、もしかすると吉備王国とヤマト王権の外交方針のズレから生じたのかもしれない。

日本の古代史の中では、加耶と百済は注目されているが、新羅との交流はどうなっていたのか、研究は十分ではないと思われる。特に出雲王国は、その神話伝承からして新羅との関係が深そうだし、吉備の上道臣田狭が新羅を頼りにしようとした話や、筑紫の君・磐井が新羅から賄賂をもらったという伝承など、ヤマト王権は百済と加耶を同盟国としているが、地域王国はヤマト王権と異なる外交方針を持っていたのだろうか。

私は任那日本府について調べたことがあるが、少なくとも任那日本府は百済よりではなく、安羅と共にかなり新羅よりの政治姿勢を持っており、ヤマト王権の出先機関では無く、かなり独立性の強い集団だったと思っている。特に雄略八年条に出てくる日本府は、任那王の命令で当時のヤマト王権の敵である新羅を助けている話は、日本府の独自性を示しているが、なぜかあまり注目されていない。拙著の「騎馬民族征服王朝は在った」(イマジン出版 2014年 刊)の5章に詳しく書いてあります。任那日本府同様に地域王国も、かなり独立性の強い集団であったと思う。門脇氏の地域王国論は、大和中心史観を見事に否定しており、古代の多様な地域性を実証する貴重な研究だと思う。ただし、“王国(=国家)”とまで言い切って良いのかどうか、私にはためらいがある。

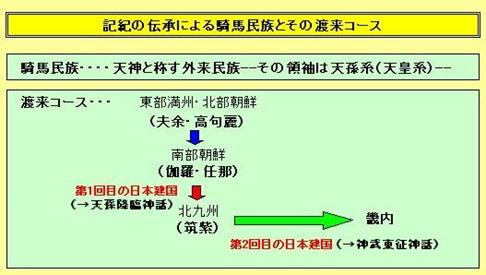

(3)江上氏の騎馬民族征服王朝説

日本の古代国家の起源を東北アジアの騎馬民族に求めた壮大な説である騎馬民族征服王朝説は戦後間もない1948年、東京・お茶の水駅近くの喫茶店に江上と岡正雄、八幡一郎そして石田英一郎の学究仲間3氏が集った座談会で披露された。

この説は、その後1954年、水野祐氏の三王朝交代説の発表へひきつがれて、河内王権説へとなっていったが、騎馬民族王朝説そのものを引き継いで研究を進めた学者は、江上氏本人を除いてはいなかったものと思われる。江上氏の考えは書物としては、中公新書の「騎馬民族征服王朝」によってまとめられている。中公新書版(1967年) と中公新書(改版)(1991年11月30日)の二つが有り、当然1911年発行の改版の方が新しい考えであるが、改版に「あとがき」が加えられたのみで、私が調べたところでは、本文にはほとんど手が加えられていない。

しかし重要な変更がなされている。江上氏は天孫降臨神話を、南部朝鮮から筑紫の日向への侵攻と考え、これを第1回目の日本建国と考えて、この国を「倭韓連合国」として、『その連合「国」の王倭王』という表現を、『その連合「軍」の王倭王』と改めている。さらに本文では「倭韓連合国」としていながら、「あとがき」では「韓倭連合王国」と記している。おそらく本文でも「韓倭連合王国」に改めて、改訂版を出版するつもりだったが、これは重要な考え方の変更であり、本文のかなりの変更を要する事でもあり断念したのではなかろうか。これを示唆するものとして「改版」は1991年11月初版発行であるにも関わらず、その「あとがき」は1984年4月となっていて長考の跡が伺える。江上氏が「あとがき」で「韓倭連合王国」と書き改めたのは、筑紫侵攻後も都は、南部朝鮮の金官加耶=現在の金海市に据え置いたままと考えを改めたと思われる。当然といえば当然で、文化の先進地域で鉄の産地に近いところから、遷都する理由は無い。

下の図はネットから取り寄せたもので、これは改版出版以前の江上氏の考えであり、91年の改版以後は、第2回目の日本建国の矢印は、筑紫から始まるのではなく、任那から直接畿内に移動する矢印にすべきだと考える。

この図でもそうだが、「改版」により江上氏は晩年になって、騎馬民族が南部朝鮮から直接畿内に移動した、と考えを改めたと思われることは、あまり知られていない。なお上の図で第2回目の日本建国に(→神武東征神話)と書かれているが、神話だけではなく、伝説上の人物でしかないが、神功皇后は子供である後の応神天皇(胎中天皇と言われて、お腹の中で朝鮮半島にいた時から天皇であったという説話を持つ)を伴って大和に帰るさいに、カゴ坂王(かごさかのみこ)と忍熊王(おしくまのみこ)の抵抗を打ち破って大和へ入る説話も、応神による第2回目の建国を傍証する、と江上氏は説いている。

江上氏の考えを紹介するのに、ネットのWikipediaから引用する事にする。ここからの引用が最も無難な江上説の紹介だと思って引用するが、若干訂正すべきところもある。

まず冒頭の、『任那と併せて「倭韓連合王国」的な国家を形作ったという。』という記述があるが、この認識は、先に述べたように、「改版」以前の認識であって、91年の「改版」の「あとがき」では「韓倭連合王国」に改められており、この変更はかなり重大な変更である。

また、『そのように記紀を編纂したものであるとする考古学説が、江上の騎馬民族征服王朝説の概要である。』と、江上説を考古学説としているが、これも間違いである。このWikipediaの著者は後ほど、『このような江上の学説は、遺跡遺物などによる文化習俗と文献を総合して主張される』と書いているように考古学説とは言えない。考古学的に考えてみると、江上氏が騎馬民族征服王朝説を発表したときはもちろん、中公新書として「騎馬民族国家」を発行した1971年段階でも、まだ韓国では、加耶(任那)の地で騎馬民族の痕跡は発掘されておらず、朝鮮半島南部まで騎馬民族が南下していたことが明らかになるのは、1980年代以降である。ましてや天皇陵とされている河内の巨大古墳は、宮内庁から発掘許可が下りる訳もなく、江上説は考古学説とは言えない。

その他、私と異なる視点もあるが、最も無難な江上説の説明として以下に引用する。

『江上波夫は、日本民族の形成と日本国家の成立を区別し、民族の形成は弥生時代の農耕民族に遡るものの、日本の統一国家である大和朝廷は、4世紀から5世紀に、満洲の松花江流域の平原にいた扶余系騎馬民族を起源とし朝鮮半島南部を支配していた騎馬民族の征服によって樹立されたとする。 すなわち、大陸東北部に半農の騎馬民族が発生したが、その内、南下した一部がいわゆる高句麗となり、さらにその一部が「夫余」の姓を名乗りつつ朝鮮半島南部に「辰国」を建て、またさらにその一部が百済として現地に残るが、一部は、加羅(任那)を基地とし、4世紀初めに対馬・壱岐を経由して九州北部(江上は、天孫降臨神話の日向を筑紫とみる)を征服し、任那と併せて「倭韓連合王国」的な国家を形作ったという。さらにその勢力は、5世紀初めころに畿内の大阪平野に進出し、そこで数代勢威をふるい巨大古墳を造営し、その権威をもって、大和国にいた豪族との合作によって大和朝廷を成立したのであるとする。

そして、唐の朝鮮半島南部への進出によって(白村江の戦い)、日本がその出発点たる南部朝鮮保有を断念するに及んで、大和朝廷は、日本の土地の古来からの伝統的王朝たるかのように主張し、そのように記紀を編纂したものであるとする考古学説が、江上の騎馬民族征服王朝説の概要である。

ここで注意するべきは、江上は、元寇のように大陸騎馬民族が一気に九州または日本を征服したと見ているわけではなく、長年月朝鮮半島を支配し定住した民族が、情勢の変化により逼塞したことにより、長期間かけて日本列島を征服支配したとしているのであり、大陸騎馬民族が一気呵成に日本列島を征服したことを前提としてそれを否定するものは、江上への批判としては適切でない。そして、江上は、騎馬民族が農耕民族を征服支配した場合には、徐々に農耕民族に同化するものとしている。それが故に、江上は、大和朝廷を騎馬民族によって成立したと見ながら、日本の民族の形成は弥生時代にまで遡ると捉えていると思われるのである。

このような江上の学説は、遺跡遺物などによる文化習俗と文献を総合して主張される。 文化習俗面では、4世紀後半から7世紀後半ころの後期古墳文化におけるそれは北方的、武人的、軍事的であり、弥生時代の南方的、農民的、平和的なものの延長であった古墳文化と"断絶"があることを根拠とする。文献的な根拠は、記紀や新旧唐書など多岐にわたる。以下、主な文化習俗的根拠及び文献的根拠を紹介する。 (断定的に記述するが、古墳時代の区切り方なども含めて江上の学説であり、学会において反対があるものもあることを承知されたい)

1.

『魏志倭人伝』には邪馬台国に「牛馬なし」と記されており(実際にも弥生時代に日本に牛馬がいた形跡は発見されていない)、古墳時代前期にも馬牛は少なかったと思料されるが、古墳時代後期(5世紀、6世紀)になると、急に多数の馬の飼養が行われるようになり、馬の埋葬事例や埴輪の馬も見られる。これは馬だけが大陸から渡来したのではなく、騎馬を常用とした民族が馬を伴って大陸から渡来したと考えなければ不自然であること。

2.

古墳時代前期(4世紀中頃まで)の古墳は、木棺または石棺を竪穴式石室に安置し、副葬品も、鏡、銅剣のような呪術・宗教的色彩の強いもので、魏志倭人伝の倭と類似する弥生時代以来のものであった。これに対して、後期(4世紀終わり頃から)の古墳は応神・仁徳陵で代表されるように壮大であり、石室は大陸系であることが明白な横穴式となり、副葬品も武器や馬具などの実用品に変わり、さらに男女や馬の形をした埴輪が加えられるようになるなど急激な変化が見られること。

3.

そして、古墳などの壁画や埴輪に描かれた服装や馬具、武器は、魏志倭人伝で描かれた邪馬台国(人は全身及び顔に入墨をした上に穴の開いた青い布を被っており、馬はいなかった)のそれとは全く異なり、大陸騎馬民族によってもたらされた朝鮮半島のそれ(白い服をまとい帯を締め、馬を操った)と同様、大陸騎馬民族の胡族のそれとほとんどまったく同類であること。

4.

高句麗語のなかで現在に伝わっている語彙が、古代の日本語と似ているとされていること。ただし高句麗語がどういうものであったかは明らかではない。

5.

記紀の天孫降臨説話や神武東征神話は、地理的にも文献的にも、それぞれ朝鮮半島からの九州征服と畿内進出を表し、それは、単語(例えば、クシフルのフルは漢語で村を表し、クシフルは日本書紀ではソホリとされ、それは朝鮮半島で国の中心・王都を表す語である)及びストーリー(例えば、古事記によると、天孫降臨した地は韓國すなわち南部朝鮮に向かっているとされるが、そこを天神の故郷と解すれば文意が自ずと通じるし、亀に導かれて新しい土地に建国する神武東征神話は高句麗などの朝鮮半島の建国神話そのものである)において高句麗など朝鮮半島の開国説話と共通の要素を持っていること。

6.

江上は、実在した天皇のうち、諡号に「神」の文字をもつ崇神天皇と応神天皇を、それぞれ天孫降臨及び神武東征の主人公と見る。そして崇神天皇は、『日本書紀』では御肇国天皇(ハツクニシラススメラミコト)とあり、『古事記』では所知初国之御真木天皇(ハツクニシラスノミマキノスメラミコト)とあることから、崇神天皇は、ミマキ(ミマ(任那)のキ(城))に居住し、そこを出発点として国を創建したと考えられること。ただし日本書紀には崇神天皇初めて渡朝した韓の人間に対し、自分の名前を与えて「御真」を国名にせよと命じたとあり、文献上妥当ではないとされる。

7.

そして、江上は、応神天皇が畿内に進出し、後に大和朝廷が成立したと考えるが、朝廷国家には、諸豪族に連(大伴、物部、中臣等)と地名をその氏とした臣(葛城、巨勢、蘇我等)の二重構造が見られるが、旧くからの天孫天神系豪族と朝廷成立以前からそれぞれの地方に地盤を持っていた国神系豪族に対応するものであり、軍事は天孫天神系豪族、天皇家の姻族となるのは多く国神系豪族とされた事実がある。このような二元性は大陸における騎馬民族の征服王朝の大きな特徴そのものであること。

8.

随使裴世清の大和朝廷への紀行には、倭国は言われていたような蛮族ではなく秦王朝(辰韓を含めて、中国では辰を秦と記すので秦王朝とあるのは「辰王朝」であるという)であったと記され、『旧唐書』には「日本国は倭国の別種であり、もと小国の日本が倭を併合した」とあり、『新唐書』日本伝には、神武以前の日本の統治者が「筑紫城」にあり、後に大和地方を治めたとある。このように、隋や唐は、大和朝廷を古来の倭そのものではなく、朝鮮半島南部の辰王朝の末裔であり、それは大和地方を治める以前は筑紫にいたと見ていること。ただし旧唐書にある日本とは天武天皇朝のことであり、倭とは天智天皇朝のことを指しているという考えが一般的である。

9.

倭王武は、中国南朝宋に対して、使持節都督倭・新羅・百済・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍と自称したが、ここに当時存在しない秦韓(辰韓)・慕韓(馬韓)など過去の三韓の国名を加える一方で、その一つである弁韓を加えていない。これは、弁韓は倭王が現実に支配している任那そのものであるからあえて加える必要はないが、倭王は過去に三韓を支配したことを主張したものだと見られること。そして、事実過去に、三韓(辰韓・馬韓・弁韓)の一部を統治した「辰王」という扶余系の騎馬民族と考えられる支配者が存在した。また、上述したように、唐は、日本は、辰王朝が倭を征服した国家だと見ている。

10.

高句麗好太王碑文からうかがわれるように、応神の時代には倭軍は朝鮮半島奥深く進出したこともあり、辰王朝の末裔を名乗る百済王家を援けている。このような遠征を農耕民族がすることはありえない。天皇家が任那を中心とした騎馬民族である辰王朝の末裔であるが故に戦乱に加わり、百済王家を援けたとみるのが自然であること。

11.

皇位継承は血統の原理によってなされたが、実は、このように血統を守り(江上は継体天皇も血統が継続していたとみている)、農耕民族に見られるような禅譲による王朝の交替がないのは騎馬民族の特徴であること。また、男子の天皇と天皇をつなぐものとして女帝が現れる古代のあり方は、皇位継承に際して有力者が集まり会議を行う手続を含めて、戦時中に天子が死亡した場合は国会で次の天子を決定するまで后が指揮権を取るという大陸騎馬民族の王位継承のあり方そのものであること。

12.

平安初期に編纂された『新撰姓氏録』に収録された1059の氏のうち帰化人系統は324で、実にほぼ30%であり、様々な渡来人を受け入れたことが知られているが、農耕民族は他民族を蛮夷視したり蔑視したりする性癖が強く外国人の集団的移住を許容するものではない。このように大量の集団移民を受け入れ、時には強制的に国内に移住させるのは騎馬民族国家に特有のものであること。』

引用は以上で終えるが、8のところが、私とかなり視点が違う記述となっている。私は『旧唐書』や『新唐書』にはあまり関心がなく、Wikipediaでは「秦王朝」と書かれているが、正しくは、倭国の中枢を「秦王国」と書いている『隋書』に重大な関心を持っている。三韓時代にいた辰王の子孫が大和王権を築いたというのが江上説の特徴であり、それを傍証するものとして、倭の五王は中国皇帝に対して、何を根拠にして、南部朝鮮の軍事的主導権を主張したのか、という問題と同時に、「隋書」倭国伝の「秦王国」は重要である。この問題について拙著「騎馬民族征服王朝は在った」(イマジン出版 2014年刊)から引用する。

『その上に、江上氏は「自分たち天皇家の出自は、南部朝鮮を全体的に支配した騎馬民族の辰王国だ、という認識があったのに相違ない」と述べている。江上氏はこの説を展開するのに、「隋書倭国伝」の隋の使者が倭の都を訪れた時の記事を証拠としている。この文章は、608年の遣隋使の訪問に対する答礼が、翌609年に行われた時のもので、答礼使の裴世清が実際に当時の倭国を見聞した記録である。江上氏はここに書かれている「秦王国」とは、倭の都があった国のことで、「辰王国」の意味だと主張している。

岩波文庫版の現代語訳で「隋書」での問題の箇所を引用する。

「明年(大業四年、推古十六年・六〇八)上(煬帝)に文林郎裴清(裴世清はいせいせい)を遣わして倭国に使させた。百済を度(わた)り、竹島(絶影島か)にゆき、南にタン羅国(耽羅、済州島)を望み、都斯麻国(対馬)をへて、はるかに大海の中にある。また東にいって一支国(壱岐)に至り、また竹斯国(筑紫)に至り、また東にいって秦王国(厳島・周防、秦氏の居住地か)に至る。その住民は華夏(中国)に同じく、夷州(いまの台湾)とするが、疑わしく明らかにすることはできない。また十余国をへて海岸に達する。竹斯国から以東は、みな倭に附庸する。」

問題は秦王国とはどこかである。その住民は中国と同じと言っており、夷州だというが疑わしいとしている。岩波文庫版の注釈では、秦王国のことを不詳としながらも、「厳島・周防などか」としているが、単に「国」としないで「王国」という漢字になっている事は重要だと思う。江上氏は、「秦王国」は倭国王が都した国だとしているのは、そこから先にも「十余国あって海岸に達する」とあり、それらの国々については国名も挙げられておらず、記事もないことをもって都への道程としては不自然な書き方だとして、達した海岸が都だとする通説を批判している。また江上氏は、倭国での秦の字が中国では辰の字に変わることも挙げている。

通説に従うと、海岸に達したところは実際には難波なのに、そこから大和までの道程が書かれていなく、海岸に達するのをもって都に達すると解釈するのは不合理で、江上氏の読み方通りで、秦王国とは倭の都がある国とするのが合理的だと思う。当時は聖徳太子の時代であり、冠位十二階を制定し官吏の服装は中国風だったという説もあり、少なくとも礼は中国式の立礼に改められており、都には法隆寺(斑鳩宮)が創建されており、夷蛮の地とは思えぬほど豪華な都であり、「華夏と同じ」と隋の役人が驚くのは不思議ではない。何しろ中国の役人が倭を訪れて実際に見聞するのは、卑弥呼の時代の247年以来約260年ぶりのことであり、魏志倭人伝に書かれていた倭とは異なり、倭の文化が中国並みに進んでいることに驚き、「華夏と同じ」という表現になったと推測する。』

以上で引用終わり

「隋書」が『竹斯国から以東は、みな倭に附庸する。』と記してある様に、当時の大和王権は列島全体を直接統治していたわけではなく、直接統治している地域を示す用語が「秦王国」という語であったと思われる。同じように直接統治している地域を示す用語として、孝徳天皇の大化二年(647年)の「改新の詔」に「畿内国(うちつくに)」という語が用いられている。隋使の裴世清は、倭国では「魏志」倭人伝で書かれていた邪馬台国から、王朝が交代して辰王朝になっていたと理解したのではなかろうか。「隋書」で記されている「秦王国」は「華夏と同じ」と表現されており、もし一国が中国人のコロニーだとすると日本史を揺るがすことになるのに、「秦王国」の解明が進んでいなく、未だ不詳のままであって良いはずがない。それなのに、江上説への反論や批判は多いが、江上氏の「秦王国」理解への反論は見当たらなかった。無視して良い問題ではないと思う。

追補(2017年7/15):江上氏の「秦王国」説を立証するかもしれない文章が、「隋書」倭伝にあった。有名な文書であり、講談社学術文庫の「倭国伝」より引用する。

「軍尼(くに)一百二十人有り、猶(な)お中国の牧宰(ぼくさい)のごとし。八十戸ごとに一伊尼翼(いなき)を置く。今の里長の如きなり。十の伊尼翼は一つの軍尼(くに)に属す」

軍尼(くに)とは国造もしくはその前身と思われており、伊尼翼(いなき)とはその下部にあった稲置(いなぎ)と考えられており、当時の統治形態と考えられているが、倭国全体の統治形態ではない。それは、軍尼(くに)は80戸×10伊尼翼(いなき)=800戸であるから、120軍尼(くに)で9万6千戸となり、「戸十万可(ばか)りあり」という文書と対応しており、倭国全体で十万戸は少なすぎである。倭国全体ではなく都のことだとすると、「軍尼(くに)一百二十人有り、猶(な)お中国の牧宰(ぼくさい)のごとし。」が理解できないことになる。牧宰(ぼくさい)とは地方長官のことであるから、この十万戸ばかりというのは、「秦王国」の戸数としか理解できないのではなかろうか。このように理解することにより、「軍尼(くに)一百二十人有り、猶(な)お中国の牧宰(ぼくさい)のごとし。」とは、推古朝の頃の畿内地域のことであり、大化二年(647年)の「改新の詔」の、「畿内国(うちつくに)」という表現が理解可能となる。

(4)私なりの江上説への修正

このような江上説であるが、考古学会を中心にして批判が強く、今日ではあまり顧みられることの少ない学説となっている様だ。しかし、河内王権説を考えてみた場合、4世紀代の考古資料から伺える河内には、巨大古墳を築き上げるような勢力は見当たらない、と言うのが考古学の通説と思われる。すると河内王権説を立証しょうとすると、河内以外の勢力が、河内で王権を樹立したと考えるしかないのではなかろうか。九州勢力の東遷説よりは、加耶(任那)勢力が河内に侵入して王権を樹立した、と考えるほうが合理的だと思っている。

何しろ日本の文献でも考古資料でも、5世紀になると加耶から渡来人が多く河内へ移住してきたことが明らかになっている。しかも、韓国の金海市にある大成洞古墳群の考古資料からは、5世紀はじめに加耶国王の墓が築かれなくなっていて、加耶国王たちの日本列島移住も想定されている。

私は今まで検討してきた大和王権の成立をめぐる諸説の中では、5世紀はじめに歴史の断絶があったとすると、この江上説が最も合理的な説だと考えている。しかし、江上氏は騎馬民族の河内への渡来は、4世紀末から5世紀始めとしており、4世紀末の可能性にも言及しているが、それはありえないと考えている。広開土王の碑文から400年と404年に倭と高句麗の戦争が有り、この倭とは金官加耶の韓倭連合王国の倭であり、この敗北後、河内へ移動してきたと考えているからだ。4世紀末だとすると河内移動後に、高句麗と大戦争をする事になり、奈良盆地の大和勢力と、朝鮮半島の高句麗に対峙すること事を意味して、軍事的には二正面作戦となる。おまけに河内開拓という大事業を強いられるのだからありえない。

しかし江上氏は軍事的二正面作戦と、河内平野の開拓事業の同時並行という、ありえない河内王権の建国事業も想定内としたのは、胎中天皇として朝鮮半島から移動してきたという伝承を持つ、応神天皇の存在からだと思っている。しかし、応神天皇と仁徳天皇は同一人物だという説が有り、この説に立つと、朝鮮半島から移動してきた天皇は仁徳天皇だということになり、その渡来時期から4世紀末は省いて良いことになる。

同一人物説については拙著の「騎馬民族征服王朝は在った」に詳しく書いたので、少々長くなるが、それを引用する。

『同一人物説は、両者には共通する説話があること等がその理由となっている。直木幸次郎氏の「大和王権と河内王権」(吉川弘文館)収録の「応神天皇は実在したか」に詳しいので、概要を紹介する。

まず一点目は、池の築造があげられる。両天皇では池の名前が違うが、河内地方開拓の創建者の説話とおもわれ、両人物ともに創建者となってしまうので、一人の創建者の説話と理解した方が合理的だからだ。これは、応神天皇は九州から畿内へ入ったなどの新王朝の創健者の伝承を持つが、多くの池堤を構築して大阪平野を開拓したのは仁徳天皇の説話で、ここでも創建者が二人になってしまうので、同一人物説の根拠となっている。

二点目は、古事記「仁徳記」の黒日売(くろひめ)と「日本書紀」「応神紀」の兄姫(えひめ)の物語の類似であり、同一人物の話が応神の話になったり、仁徳の話になったりしていると考えられる。

三点目は、枯野という船の話である。古事記「仁徳記」では、この船の壊れたもので塩を焼き、残った木で琴を作った。この船のことは「日本書紀」では「応神紀」に記載されており、やはり塩を焼き、琴を作った。大筋同じ説話が応神の話になったり仁徳の話になったりするのは、もとは両天皇が一体であったことを思わせる。

その他、「古事記」にある髪長比売(かみながひめ)で、「日本書紀」では髪長姫となっている人物の物語で、どちらも応神天皇の処に記載されている説話がある。要するに応神天皇が姫を召しよせたところ、仁徳天皇は髪長姫の「容姿の端正」に感じ入り、人を介して自分に賜るよう頼み込んだので、応神天皇は太子(仁徳天皇)に賜ったという話である。これは一人の女性を父と子が争うという物語の内容である。この父と子、または兄と弟が一人の女性を争うというタイプの話は「記・紀」の中に数例見られるが、髪長姫の説話以外は、親子・兄弟のような近親者でも命を失うか、失脚している。応神・仁徳父子が唯一の例外であり、この説話は疑わしいと思われる。

元々は、応神天皇である仁徳天皇が髪長姫を召したという説話が、両天皇が分離したことにより、親子の間で髪長姫を譲ったという話に変化したものと思われ、両天皇が一体であったことを窺わせる説話である。

他にも仁徳紀40年条に書かれてある播磨佐伯直阿俄能胡(アガノコ)が、「播磨国風土記」では応神天皇の話で阿我乃古(アガノコ)として登場している例がある。地方豪族出身と思われる人物が、このような古い時代に、二代の天皇に従えた例は少なく、このような伝承が生じるのは、応神・仁徳両天皇の区別が定かでない時期があったからだと思われている。

また、奇妙なことに「日本書紀」には仁徳天皇の陵を「百舌鳥野陵」と伝えているのに、応神天皇の陵については伝えていないのである。つまり「日本書紀」によると、応神天皇は墓のない人物となっている。

更には、「古事記」の古い写本の一部が、応神陵について「百舌鳥野陵也」と注記しているのである。云うまでもなく「百舌鳥野陵」とは「日本書紀」で仁徳天皇の陵としている墓であり、これが応神天皇の墓でもあると云う注記である。この注記は卜部本などいくつかの本に存するが「古事記」原本にはなかったと思われている。何故注記が加えられたのかを考えてみると、注記が加えられた頃までは、応神陵についての伝承が確立していなかったからだと考えられる。それで「日本書紀」に応神陵の記載が欠落している理由として、応神陵に関する伝承が日本書紀編纂の時期には未だ確立されていなかったからだと考えられる。

これらの事は、応神陵と仁徳陵の区別が明瞭でなかったことを示しており、両天皇はもと一体であり、両天皇の陵は和泉の仁徳天皇陵である「百舌鳥野陵」一つだけが伝承されていたからではなかろうか。

このように応神天皇と仁徳天皇は、元は一体だったと思わせることが多く、同一人物説は定説とは言えないが、有力な学説とされている。同一人物だとすると、次に述べる、河内遷都は高句麗戦の敗北後の5世紀初~前葉と考える事が無理なくできる。』

この引用に付け加えると、改版の「あとがき」で「韓倭連合王国」と書き、これに関して本文では以下の訂正を確認できた。天孫降臨神話を、南部朝鮮から筑紫の日向への侵攻と考え、これを第1回目の日本建国と考えて、この国を「倭韓連合国」として、『その連合「国」の王倭王』という表現を、『その連合「軍」の王倭王』と本文を改めているのは、金官加耶と倭の韓倭連合「軍」とは、朝鮮半島の南端に栄山江流域にまで広がる多島海に居住する倭人との連合軍が4世紀初めに出来て、その後「韓倭連合王国」が出来る筑紫侵攻は4世紀中頃ではないか、と考えたのではと思っている。

しかし私は、筑紫への軍事的侵攻は無かったが、政治的影響力を強めただけではないかと考えている。

最後に江上氏が「騎馬民族国家」改版の「あとがき」で、それまで発見されていなかったミッシングリンクとして韓国の古墳発掘成果など共に上げたのは、高松塚古墳(奈良県)の彩色壁画の発掘成果であった。この壁画の女性は高句麗風の服装であり、この時代(7世紀後半から8世紀初め)の宮廷の服装が、中国・唐様ではなく高句麗風なのが驚きであり、何故そうなのか疑問でもあった。江上氏はこの大化の改新以降も、宮廷では朝鮮服着用の風習があったことに着目して、「隋書」倭国伝に記載されている、謎の「秦王国」とは、「辰王の国」の事であるとしている。

以下に発掘時の高松塚古墳の壁画と、江上氏の「あとがき」文章を載せる。

『なお、高松塚の彩色壁画に描かれている画題や様式は明らかに朝鮮風のもので、女のひとの衣服や髪の形も朝鮮風である。ということは、大和朝廷では、大化の改新以後唐の冠位の制を採用して、官吏が中国風の服装を着用することを決めているのに、宮廷では、それ以前に聖徳太子のときに定められた朝鮮の冠位の制による朝鮮服ないし辰国風服飾の着用を、大化の改新以降も継続していたことを明示していて、大変興味深い。

というのは、聖徳太子は周知のように、小野妹子を遣隋使として中国に遣わしたが、その書に「日出づるところの天子、日没するところの天子に書を致す、云々」とあったように、けっして中国に対して卑下せず、中国は大国かもしれないが、日本も中国を宗主国とする東アジアの諸国とは違う、完全な独立国だという意識を持っており、そうして自分たち天皇家の出自は、南部朝鮮を全体的に支配した騎馬民族の辰王国だ、という認識があったのに相違ない。「隋書」倭国伝に記載されている、謎の「秦王国」とは、「辰王の国」の事であり、大和の都のことだからだ。

聖徳太子が対中国のそのような立場から、朝廷の冠位の制を定めるにあたっても、中国の隋のそれを採用せず、朝鮮式のーすなわち辰王国風のー従来の衣冠の制をそのまま正式に採り入れたのに相違ないのである。そういう事情があって、大化の改新以後、一般の官僚の冠衣は唐制に変わったが、宮廷だけは従前通りの伝統的な朝鮮式の、すなわち辰国式の服飾の制をつづけたものであろう。高松塚古墳は都が飛鳥の藤原京から平城京(奈良)に遷る直前のもので、奈良朝になると日本は仏教を国教とし、一切の制度・文物がいよいよ唐風の色彩の強いものになっていったが、しかし、藤原京の時代までは、宮廷においては朝鮮式すなわち辰王国風の文化伝統がなお根強く残っていたことを実証する高松塚古墳の壁画は、貴重な考古・歴史資料というべきものであろう。』

以上は、江上波夫著「騎馬民族 改版」(中公新書)の「あとがき」より引用。

この壁画の写真を見ると、江上氏が「そうして自分たち天皇家の出自は、南部朝鮮を全体的に支配した騎馬民族の辰王国だ、という認識があったのに相違ない。」と考えるのも頷ける思いがする。この壁画の存在は、「隋書」倭国伝に書かれている謎の「秦王国」とは、辰王朝の支配する国という説を裏付ける一つの資料ではなかろうか。

とにかくヤマト王権は、金官加耶が滅んで70年も経過しているのに、推古2年(602年)に聖徳太子の弟を総大将にして、2万5千の任那復興軍を筑紫へ派遣した、と「日本書紀」は記している。この弟が病死した後の総大将も聖徳太子の弟だった。皇族を総大将にする軍の編成は全く異例なことであり、大王(おおきみ)一族の任那復興への執念の凄まじさが解る。任那とは騎馬民族説にとっては大王一族の故郷であり、江上氏が述べるように、天皇家は辰王朝の出自という意識があったのだろうか。

邪馬台国と大和王権成立の謎へ戻る