第4章 空白の世紀の文献史料・七支刀銘文と広開土王碑文

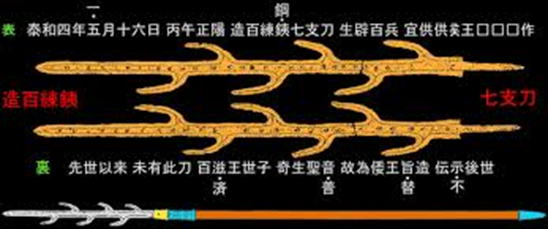

ネットから得た七支刀の画像です。

刻まれている文字については、定まっているとは言えず、釈文も定まってはいない。

目次

(1) 七支刀銘文と百済と「倭」の同盟

(2) 広開土王(好太王)碑文の高句麗と「倭」の戦争

*近年の日本の通史での見解

*韓国や北朝鮮での見解、及び、最近の任那加羅の倭とする見解

(3) 四世紀末~五世紀初の朝鮮半島南部の情勢と「倭」

*新羅の「質」を救出した朴(パク)堤上の伝承

*広開土王碑の「倭」とは、「任那加羅の倭」である

* 七支刀の「倭王」とは、任那加羅(金官加耶)の倭王である

(1) 七支刀銘文と百済と「倭」の同盟

七支刀は刃から6本の枝が出た奇抜な形をした剣で、朝鮮半島と日本との関係を記す現存最古の文字史料であり、広開土王(好太王)碑とともに4世紀の倭に関する貴重な史料である。奈良県天理市石上神宮(いそのかみじんぐう)に保存されていて、明治時代初期、当時の石上神宮大宮司であった菅政友が刀身に金象嵌銘文が施されていることを発見した。

その主身に金象嵌の文字が表裏計62か63文字が刻まれているが、鉄剣であるために錆による腐食がひどく、読み取れない字もあるため、銘文の判読(釈文といわれている)とその解釈を巡って、今も研究が続いている。

刀に刻まれている銘文を、熊谷公男氏の「大王から天皇へ」(講談社学術文庫 2008年刊)から、引用する。

(表)秦和四年五月十六日丙午正陽 造百練鉄七支刀

□辟百兵 宜供供侯王 □□□□□

(裏)先世以来未有此刀 百済王 世子奇生聖音

故為倭王旨造 伝示後世

□は判読できないほど剥落している箇所であり、文字は引用する人により少し違う所があり、上の写真ではその異なる読み方も示してあります。また五月ではなく一文字増えて十一月という読み方もある。熊谷公男氏は、だいたいつぎのような意味であろうとしている。

(表)「泰和(太和)四年五月十六日丙午(ひのえうま)の正午に、よく鍛えた鉄で七支刀を造った。この刀は多くの災厄を避けることができ。侯王が持つにふさわしい・・・・・・。」

(裏)「先世以来、このような立派な刀はなかったが、百済王の世子(太子)奇生(貴須王か)が、倭王のためにわざわざ造ったものである。後世まで伝え示されたい」

(裏)の読み方については、異説がある「音」の字を「晋」として、「百済王世子、すなわち貴須は、晋の聖世に生まれあわせたことを有り難く思い、特に倭王のために命令して(旨)この刀を造らせ、後の世までの記念とした」という解釈を岡田英弘氏は著書「倭国」で採っている。異説がある文字「音」を「晋」と読むのは、百済は372年に東晋に入朝し「鎮東将軍領楽浪太守」の称号を与えられているからである。また表面の十六日は十一日と読む研究者もいる。

いずれにしろ文面から明らかなように、七支刀は百済と倭の軍事同盟を記念して百済から倭王に贈れたものと理解される。それでは同盟が結ばれた年は何時か。書かれている年号の泰和四年は、泰と太が音通し、しばしば秦が太と記される場合があるため、東晋の太和四年(369年)とする説が有力で、北魏の太和四年(480年)とする説もあるが、369年に百済と倭が軍事同盟をした記念品というのが日本では通説とされている。但し東晋の太和四年(369年)の日干支には、十一日でも十六日ても丙午(ひのえうま)となる日がないという問題を抱えている。

日本では通説とされる根拠のひとつは、「日本書紀」の神巧皇后紀には「百済記」に基づいて作ったと言われる一連の記事があって、この間のことが記載されていることによる(記事の年は定説に従い干支を二運して120年遅らせて読む)。「神巧皇后紀46年(366年)の、二年前に百済の使者三人が卓淳(たくじゅん)国に到着して、王に倭国に通ずる道を教えてくれるように乞うたが、卓淳(たくじゅん)国王も知らなかった。」から始まる一連の物語である。

しかし、この物語は倭と朝鮮半島との交流は古くから記録されているのに、百済のみならず卓淳王も倭国への道を知らない事や、新羅が百済の倭への貢物をすり替えた話など、ストーリーとしてはお伽噺としか思えない。それで、岡田氏は著書「倭国」で「369年に至って、倭国の使者千熊長彦が百済を訪問し、同盟条約を結んだというのが本来の筋」で、ほかは、後で作った話としている。

同感である。百済と倭の軍事同盟締結の話に枝葉が付いた物語が「日本書紀」に書かれているが、肝心なところは「日本書紀」神功皇后紀52年(372年)に、「久氐(くてい)らは千熊長彦に従ってやってきた。そして七支刀一口、七子鏡(ななこのかがみ)一面、および種々の重宝を奉った。」と書かれている処で、神巧皇后紀46年(366年)からの一連の物語はフィクションだと考える。

この百済王が奉じたという七支刀一口は、石上神宮に伝世されていた七支刀と思われるので、七支刀の現存が、「日本書紀」に書かれている倭・百済同盟が真実であり、その年が369年だったとするのが日本での通説と言える。

この通説至るまでに画期的な役割を果たしたのは、戦後の1950年代はじめの福山敏男・榧本(かやもと)杜人の両氏の研究であった。この研究により、銘文の年を「秦和」と読み、東晋の太和四年(369年)と考えるようになり、今日に至っている。

しかし、福山氏らの釈文の解釈には時代の限界があった。「任那日本府」問題である。当時は末松保和氏の「任那興亡史」(吉川弘文館、1949年)が説く4世紀末の「任那日本府」の成立が広く信じられており、4世紀末には「大和朝廷」は朝鮮半島南部の旧弁韓地域と馬韓の南部(栄山江流域よりもっと東の地域と思われる、「日本書紀」が任那四県割譲と記している地域)を、「任那」として支配していたと信じられていた。「大和朝廷」の「任那日本府」による、朝鮮半島南部支配が不動の定説とされていた時代であった。しかも、七支刀に直接関わる文献史料は「日本書紀」神功皇后紀52年条のみで、百済側には七支刀に直接関わる史料は残されていない。このような時代であり、定説とされていた「任那興亡史」の影響下で、福山氏らは朝鮮半島南部を支配したとする「日本書紀」の歴史像に、批判的見地に立つことはなかったので、当然、倭とは大和朝廷の事としていた。

しかし、こんな状況下で画期的な影響を与えたのは、朝鮮民主主義人民共和国の歴史家である金錫亨(キムソクヒョン)氏の一連の研究である。

金錫亨氏は、倭王権による朝鮮支配とその象徴的意味をもつ「任那日本府」の実在を否定し、逆に朝鮮三国から列島に移住した人びとが、列島内に本国に従属する分国を建国していたとして、「日本書紀」の歴史像を一八〇度転換させた。七支刀に関しては、その冒頭の「泰和」の年号は百済の年号で五世紀代のものとし、七支刀は上位にある百済王から下位にある倭王に下賜されたもので、そのことは銘文が「下行文書」の形式をもつこと、銘文中の「候王」は百済王の下位にあった倭王に対する用語であることなどを指摘している「三韓三国の日本列島内分国について」初出『歴史科学』 一、一九六三年。鄭晉和訳『歴史評論』 一六五・一六八・一六九号、一九六四年)。

南部朝鮮地域を倭王権が四世紀後半期以後に一貫して政治的・軍事的に支配し、ここに「任那日本府」を置いたとする「日本書紀」の日朝関係史に関する歴史像についての金氏の批判は正当であり、日本の一九七〇年代以降の研究がこれを示している。そうした研究進展の一つの、しかも重要な契機に、金氏の問題提起があったと言える。だが三国分国論は列島に関する文献的・考古学的諸事実と矛盾するところが多く、一つの仮説ではあるが私は認めがたいと思っている。

しかし、「日本書紀」の歴史像を一八〇度転換させた意義は大きく、朝鮮半島から「倭」を見ていくという視点は重要であった。特に七支刀を贈った百済の側から解釈していく視点は、日本の学会に欠落していた視点であった。また、冒頭の「泰和」の年号は百済の独自年号で五世紀代のものとする論は、太和四年の十六日でも十一日でも丙牛(ひのえうま)とされる日干支が存在しないにも関わらず、鮮明に十六日か十一日と刻まれている問題を抱えている東晋太和四年説に対抗する説として、いまだに朝鮮半島側の歴史認識として強いという。

但し日本では百済の独自年号は、古墳から出土された武寧王の墓誌にも存在してないことなどから、独自年号は存在していなかったとする説が主流で、丙牛(ひのえうま)とされている日干支は、「丙午正陽」という単なる吉祥語句にすぎないとする解釈が主流である。

百済とは日本では「クダラ」と読まれており、三韓時代(魏志倭人伝の時代)の三韓のうちの一つ馬韓の地に北方騎馬民族の夫余族が建国した国と云われている。建国の時期は明らかではないが4世紀前半には、南部の栄山江流域地域を除いて馬韓諸国を統一したと思われている。

何故夫余族の建国かというと、中国の「北史」百済伝では、百済王「餘慶」自身が夫余族出身だと述べており、その他百済王を夫余族出身とする書が多い(例えば「周書」では『夫余之別種』)。また、中国南朝の各歴史書(宋書・梁書・南史)は、「百済は始めは高句麗と(ともに)遼東の東千里の地にあった」と書いてある。遼東の東千里とは、魏志東夷伝により夫余族の故地と推測され、王などの百済の支配層は、馬韓人ではなく北方騎馬民族の夫余族であった。

倭は新羅や高句麗とは戦争をするが、百済とは戦争をしたことがない。百済が滅んで、その再興のため倭が唐・新羅連合軍と戦い大敗北を喫した「663年の白村江の戦い」まで、倭と百済は時代により濃淡はあっても、同盟関係にあったと思われる。同盟関係にあることは確かだが、その最初が369年として合理的に歴史が再構築できているのか検証してみる。

何故なら、369年だとすると邪馬台国の時代から、ほとんど史料が残っていない次の時代の「倭」の実相を推測するのに重要となるからだ。今ほとんど史料が残っていないと書いたのは、「日本書紀」はこの時代を神功皇后紀でそのほとんどが述べられており、神功皇后の実在は否定されており、神功皇后紀は書紀編纂時に作られた物語とされており、干支二運(120年ずらす)することにより史料の断片はあったとしても、全体としてはつくり話でしかないと考えている。この時代は同時代史料である、七支刀と広開土王碑を史料として、考古資料も含めながら歴史を再現すべきだと思う。

同盟締結つまり369年当時の百済の重要関心事は、北に隣接する高句麗の動向であった。

高句麗は「魏志倭人伝」の時代からある古い国で、中国東北地方の今の集安市に都を置いていた、この国もまた夫余族の国である。

313年に楽浪郡と帯方郡を滅ぼし(帯方郡を滅ぼしたのはもしかすると別の勢力かもしれない)、朝鮮半島北部にまで進出していたが、高句麗は朝鮮半島への関心よりは西方にある中国の遼東郡方面に関心を抱いていた。しかし、342年には遼東郡を支配していた中国の五胡十六国の一つである「前燕」に大敗を喫し、都を占領された上に王の母と妻までが捕らえられた。逃亡した高句麗の故国原王は翌年には謝罪をして、355年には「前燕」から楽浪公として冊封されている。「前燕」から「楽浪公」の冊封を受けるということは、楽浪郡領有の正当性を正式に認められ、考古資料から旧楽浪郡を実効統治していたと思われており、南に隣接する百済との緊張が高まっていくことになる。

朝鮮側史料である「三国史記」によると、概ね以下の百済・高句麗戦争が書かれている。

「369年9月に高句麗の故国原(ここくげん)王は2万の軍隊を率いて百済に侵入したが、百済王は太子近仇首(きんきゅうしゅ・七支刀の貴須王)を遣わして、高句麗を破る。しかし、371年に高句麗は再び大同江を渡り百済を攻撃するが、百済王は兵を伏せて破り、逆に王と太子(貴須王)は侵攻し平壌城を攻め、故国原王を戦死させる。」

「三国史記」は1145年に作られた書物で、戦争から八〇〇年も後に書かれており、すぐには信用できないが、472年に百済の蓋鹵(こうろ)王が北魏の孝文帝に送った手紙には「臣の祖の須」がこの戦いで勝ったことが書かれてあり、須とは貴須王のことであるから、この戦争は歴史的事実として証明される。

このように369年から百済と高句麗が戦争状態になる時に、倭・百済同盟が締結されることは十分に考えられることである。過去に議論はあったが、「日本書紀」欽明天皇紀に記されている、任那復興会議での百済聖明王の言葉など、多方面からの実証で七支刀記載の369年の倭と百済の軍事同盟は確実で、日本では定説と言えよう。但し、百済が存在していた朝鮮半島側の学会も含めると、定説と言えるものは無いというのが現状と言える。

このような現状では、通説が説くように、百済が同盟した「倭」とは当時のヤマト王権とすることを、無批判にすることは出来ない。確かに奈良県天理市の石上神宮に伝世されていた七支刀であるが、石上神宮は物部氏ゆかりの神社であり、河内王権説に立つと、物部氏は369年当時にはヤマト王権(三輪王権)に参加していないからである。逆に物部氏は河内王権の主要豪族として、5世紀になるとヤマト王権(三輪王権)を打倒しているとい言う説がある。

石上神宮は物部氏ゆかりの神社だというのは、上田正昭氏の「私の日本古代史(上)」(新潮選書 2012年刊)に詳しく書かれており、石上神宮の鎮魂儀式と物部氏が不可分の関係であるという。しかも天武朝の頃は、物部朝臣(あそん)は石上朝臣(あそん)とも呼ばれており、石上神宮は物部氏の神社といっても良いのである。

その神社に伝世されていたということは、物部氏が七支刀を保存していたということであり、百済王、もしくはその世子(太子)が「倭」に贈ったという七支刀は、河内王権説に立つ者にとっては、必ずしも369年当時のヤマト王権(三輪王権)に贈られたとは言えないのである。

河内王権論者である上田正昭氏は、最晩年の書「私の日本古代史」で、「古代の有力氏族物部の軍事と祭祀の役割を端的に象徴する石上の聖域」等と、七支刀が長く伝世されてきた石上神宮と物部氏の深いつながりについては、詳しく述べているが、百済が贈呈した「倭」については何も述べていなかった。しかし銘文の解釈では明白に、東晋の太(秦)和四年(369年)としており、しかも倭に贈呈した主体は、百済王の近肖古王の世子(太子)である後の近仇首王であるとしている。

上田氏が、百済王の世子(太子)で後の近仇首王が、「倭王」に七支刀を贈呈したと明確に書いているにも関わらず、「倭王」が統治していた倭国については何も述べていないという事は、その「倭」とは、当時のヤマト王権(三輪王権)ではないと考えていた、と私には思われる。

この様な私の考えは、銘文の表面の「宜供供侯王」という文字からも、言えることだ。その意味は無難に解釈をして、侯王に差し上げますという意味であり、その侯王とは裏面の倭王と同一人格と理解するのが普通だと思う。侯王とは百済王に比べると格下の王(大名クラス)という意味であり、すると百済が同盟した「倭王」とは、日本列島の大半を支配下に置いたヤマト王権(三輪王権)という解釈を採れないはずである。百済王またはその太子が軍事同盟を求める相手に対して、ことのような大国を、侯王と格下にした銘文を刻すはずがないからである。だとすると、表面の侯王と、裏面の倭王の関係が問われるのだが、常識的に考えれば、贈答品の相手である王を表面と裏面で違う人物を刻しているとは思えない。

しかし日本では侯王イコール倭王という解釈を採る学者は少ないようで、それで、倭王とは日本列島の大半を支配下に置き、朝鮮半島の南部にまで進出していたヤマト王権の倭王の事とする学者が多い。このような考えは、私にとっては戦前の皇国史観を引きずっているとしか思えないのだが、ヤマト王権の倭王以外の倭王という考え方を採るには、現状は余りにも研究不足である。韓国の加耶の考古資料からも、4世紀になるとそれまでの北九州の倭との交流よりも、畿内の倭との交流の方が主流になることは判明しているが、ヤマト王権による軍事的進出の考古資料とは言えない。私が3章で述べたように、4世紀のヤマト王権は、せいぜい畿内の地域王権に過ぎなかったと理解すべきだと考えており、当然、朝鮮半島南部にまで軍事進出したヤマト王権など存在するはずがないと考えている。

この考えは、近年になってからの任那日本府の研究からも、有力となっていると思う。戦前から戦後にかけて、朝鮮半島には戦前の朝鮮総督府のような任那日本府があり、大和朝廷は朝鮮半島南部を支配していたと考えられてきた。しかし、「日本書紀」に書かれている任那日本府とは、一つの例外を除いて任那が亡んだ後の任那復興にあたっての欽明天皇紀のみに書かれているにすぎず、例外は、雄略天皇紀の8年条のみである。

しかもその雄略天皇8年条では、日本府の将軍は、任那王の要請で新羅を助けるために高句麗と戦っている。当時の倭は新羅と戦争状態だったと「日本書紀」は記しているのに、日本府の将軍は任那王の要請により新羅を助けた、と「日本書紀」は記しているのだ。同じような例は「百済復興会議」における日本府の役人の言動に見られ、この日本府の言動について百済の聖明王は大和朝廷へ抗議したと「日本書紀」は記している。

この例に見られるように朝鮮総督府のような任那日本府とは、皇国史観による幻想にしかすぎず、このような考えは今日では完全に否定されている。

ところが、日本の歴史学会では侯王とは、倭王のことではなく百済王のことで、表・裏銘文別作成説をとり、表面の「侯王」の銘文は晋朝の立場で書かれているという解釈を採り、七支刀が贈られた「倭」とは、朝鮮半島南部まで進出したヤマト王権だとする説がある。

この表・裏銘文別作成説は「侯王」という文字の存在から、韓国の学会から百済から倭への七支刀「下賜」説が現れて、日本の学会は「日本書紀」の記述から百済からの「朝貢」品としていたことから、論争になった経緯で説かれたものと思われる。「侯王」イコール「倭王」だとすると、「朝貢」品ではなく「下賜」品とするのが自然である。そこで日本の「朝貢」品説側から、「侯王」と書いてある表面と「倭王」と書いてある裏面とでは、銘文は別作成であるという説が出てきたのだと思う。

この表・裏銘文別作成説は、表面と裏面の書体の違いと百済の東晋入貢以前に東晋の年号を使用する事を不審とする立場等から、百済が表の銘文だけが入った原七支刀を東晋通交時に入手し、百済ではその模造品を作成して、裏に銘文を刻して倭国に贈ったという解釈である。書体の違いについては、かなり主観の入る事であり、もちろんそれを否定する説もある。また、百済の東晋入貢以前に東晋の年号を用いた事については、百済の官人に中国系百済人がいて彼らが東晋への関係を志向したのではないかという説がある(鈴木靖民「倭国と東アジア」吉川弘文館)。4世紀の高句麗には中国系の官人の存在が確認されているが、楽浪郡と帯方郡の滅亡により百済にも中国系の亡命官人がいたと思われる。このような中国系の人々がいたから、372年の東晋への入貢が可能になり、百済王は鎮東将軍楽浪太守に冊封されたのだと考える。

東晋への入貢以前から、百済では東晋への関係を志向する中国系の官人がいて東晋年号を奉じていたとしても不自然ではなく、表・裏銘文別作成説は根拠があまりに貧弱で、無理があると考える。

この様な論争経過があるにもかかわらず、「侯王」については黙して語らず、の書物が多い。先程銘文を引用した、熊谷公男氏の「大王から天皇へ」でも、上田正昭氏同様に「侯王」については触れてはいなかった。熊谷氏は「侯王」については触れてはいないが、倭王とはヤマト王権の倭国の王とみなしている叙述であった。しかし、七支刀は百済からの朝貢品では無いとして、両国の対等の国交樹立を記念して倭王に贈られた贈答品としている。

いま紹介した、熊谷氏の書は講談社学術文庫の通史である「日本の歴史」全26巻の第3巻であり、念の為に最近刊行された通史での七支刀の見解を調べてみた。吉川弘文館の「日本の時代史」全30巻では、2巻の「倭国と東アジア」(2002年 刊)に七支刀について述べられているが、やはり朝貢品ではないとしながらも「侯王」については触れられていなかった。直近の「岩波講座 日本歴史」全22巻では、第1巻「原始・古代1」(2013年 刊)で七支刀は述べられているが、「日本書紀」に記されている『百済による「朝貢」の表記をそのままに信頼することはできない。』としているのみで、やはり「侯王」については触れていなかった。

21世紀に刊行されたこの三つの通史はともに、「侯王」については黙したままで何も述べずに、七支刀に刻まれている倭王とはヤマト王権の倭国の王とみなしている叙述であった。

七支刀が石上神宮に伝世されてきた以上は、無難な編纂姿勢だと思うが、表面に刻まれている「侯王」に触れないままに、裏面の「倭王」をヤマト王権の王として良いのだろうか。

ヤマト王権の王が、百済王から「侯王」とされるほどの弱小勢力だったとすると、4世紀後半は河内と奈良盆地北部の勢力を合わせた地方勢力でしかないとする門脇氏のヤマト王権説が妥当である。しかし、百済が朝鮮半島に影響力を及ぼせない遠方の地域政権と軍事同盟を結ぶとは思えないので、侯王とは軍事同盟を結んだヤマト王権の倭王ではない事になる。

侯王と倭王は同一人格と思われるので、裏面の倭王とは地域王権であるヤマト王権の倭王ではなく他の地域の王権の倭王であり、その倭王は朝鮮半島に影響力を持っているが、百済王にとっては侯王と呼べる存在だったという解釈が妥当である。

門脇氏の地域王国説から導かれるこのような私の考えとは異なり、考古学のヤマト王権説では、3世紀末にはヤマト王権は西日本全体に覇権を築いたか、少なくとも西日本一帯の有力首長と連携したヤマト王権が成立したと考えている。この王権が4世紀前半には朝鮮半島南部にまで進出したと考えることも可能であろう。

私の考えとは異なるが、ヤマト王権は列島の大半を支配下に置き、朝鮮半島南部にまで進出していたとすると、ヤマト王権はかなりの大国としなければならない。七支刀には侯王と刻まれているが、馬韓地域の王にしか過ぎない百済王、ましてやその王の太子が、この大国の王を「侯王」と刻むことは出来ないはずだが、表面に刻まれている文字は「宜供供侯王」である。

「侯王」と倭王が同一人格だとすると、裏面に刻まれている倭王とは「侯王」とされるはずがないので、ヤマト王権の倭王ではないということになる。結論はヤマト王権地域王国説と同じで、いずれの説をとっても軍事同盟を結んだ倭王は「侯王」とされているので、ヤマト王権の倭王ではないことになる。

そうではないとすると、表・裏銘文別作成説を採らざるを得ないと思うが、この説は余りにも根拠が薄弱すぎる。

現時点で、七支刀という貴重な金石文から得られることは「侯王」について黙り続けるのではなく、軍事同盟をした「侯王」とされる倭王はヤマト王権の王ではない、とする仮説の構築が必要だと思っている。それは必要なく、「百済からは侯王とされている倭王」でないと言うならば、少なくとも「侯王」とは何者であるか、その実体を明らかにすべきであろう。この章では次節で広開土王碑について述べた後、3節で侯王とされている倭王の実体を明らかにする。

(2) 広開土王(好太王)碑文の高句麗と「倭」の戦争

上はかつての広開土王碑で、下は今日の広開土王碑の写真です。

御覧のように碑文がほとんど読めなくなっている。

広開土王は、高句麗の最盛期を作り出した国王として391年から414年まで在位し、その碑文は四面に全文1802文字(内260字は碑面が欠損して全く読めない)が刻まれていたと想定されており、発見されたのは1880年で、その翌年に清の役人である席月山により拓本が作成された。この碑文は三段からなり、第一段は高句麗の開国伝承で、第二段は王の功績で、第三段は墓守り人に関するものである。その第二段の王の功績のところに倭との戦争が書かれてあった。1884年(明治17年)に陸軍大尉酒匂景信(さこう かげあき)により、広開土王碑の拓本を参謀本部に持ち帰り解読した(「酒匂本」)。そのため、当時の時代背景から、参謀本部による碑文改竄説があったが、「酒匂本」以前の拓本が2005年に発見されるなど、「酒匂本」改竄・偽造説は、今日では完全に否定されている。しかし、まだ議論の絶えないところは残っている。この碑文の第二段目にある広開土王の業績の中に、倭に関する記述が4ヶ所ある。

広開土王碑の倭関係の記事を、以下に要約する。

① 三九一年…倭は三九一年以来渡海して百済・新羅を「臣民」としたが、王は三九六年百済を破り、 高句麗の「奴客」とする。

② 三九九年・・百済が再び倭と「和通」し、倭が新羅を攻める。

③ 四〇〇年・・歩騎五万を遣し、新羅を救い、「倭賊」を撃退する。さらに[任那加羅]の城を攻略し、「安羅人戊兵」とも戦う。

④ 四〇四年・・倭が帯方方面に侵入したので、「倭寇」を潰敗し斬殺する。

この①から④を詳しく検討していく。

以下は武田幸男氏による原文で、人により読み方が異なる文字はカッコ書きで、□は不明。訳文は辛卯(かのとう)年条を除き、ほぼ通説となっている。

① 議論のある、391年のいわゆる辛卯(かのとう)年条である。

「百残新羅旧是属民由来朝貢而以倭辛卯年来渡[海]破百殘□□新羅以爲臣民」

この解釈がしばしば議論の対象となっているので、詳しく後述する。

中国では歴史学者耿鐵華などの見解で、[海]の偏旁がはみ出し過ぎて他の字体とつり合いが取れていない事から、実際は[毎]ではないかとする意見がある。新羅についても新の文字は不明として、□羅とする見解もある。

② 「九年己亥百残違誓与倭和通王巡下平穰而新羅遣使白王云倭人満其国境潰破城池以奴客爲民歸王請命太王恩(慈)(稱)其忠(誠)(特)遣使還告以□計」

399年、百済は先年の誓いを破って倭と和通した。そこで王は百済を討つため平穰に出向いた。ちょうどそのとき新羅からの使いが「多くの倭人が新羅に侵入し、王を倭の臣下としたので高句麗王の救援をお願いしたい」と願い出たので、大王は救援することにした。

③ も同様の原文だが、武田氏が不明としている文字もカッコ書きで入れてある。

「十年庚子教遣歩騎五萬往救新羅従男居城至新羅城倭満其中官軍方至倭賊退口口(他の史料では不明文字は8文字)(莱)背急追至任那加羅従抜城城即歸服安羅人戍兵(抜)新羅城口城倭(満)(倭)潰城□」

400年、5万の大軍を派遣して新羅を救援した。新羅王都にいっぱいいた倭軍が退却したので、これを追って「任那加羅」に迫り従抜城を降伏させた。ところが守備に当たっていた安羅人が逆をついて、新羅の王都を攻めた。

④404年、原文は省くが、倭が帯方地方(現在の黄海道地方)に侵入してきたので、これを討って大敗させた。

議論がある、391年・辛卯(かのとう)年条の日本学会の解釈は概ね以下のとおりで、もう一度原文から載せる。

「百残新羅旧是属民由来朝貢而以倭辛卯年来渡[海]破百殘□□新羅以爲臣民」

『そもそも新羅・百残(百済の蔑称)は(高句麗の)属民であり、朝貢していた。しかし、倭が辛卯年(391年)に[海]を渡り百残・□□・新羅を破り、臣民となしてしまった。』

欠損文字□□については、「百済を□□し」と読む説と、□□を「加羅」か「任那」と読む説がある。また、「倭が辛卯年(391年)に[海]を渡り」と読まず、「倭が辛卯年(391年)よりこのかた、[海]を渡り」と読む説がある。前者の読み方だと、倭はあっという間に百済や新羅を属国にしてしまったという意味になる。後者の読み方だと、391年以来百済や新羅へ攻撃が続いているという意味で、臣民としたというのは、高句麗王の業績をたたえるための前置き文にしか過ぎない、という解釈につながる読み方である。

韓国と北朝鮮学会では倭が百済や新羅を臣民とする読み方はしていなく、終始、高句麗有利のもとで理解する点で諸説は一致していると言う(熊谷公男「大王から天皇へ」講談社学術文庫)。まさに日本側の解釈と正反対である。

1点目の391年・辛卯(かのとう)年条の記述で、「海」か「毎」かだが、韓国や北朝鮮でも「海」としており、日本学会の説で問題ないと思う。一方、韓国・北朝鮮ではどの説も共通して欠損二文字には任那(加羅)を当てることはない。

しかも、欠損二文字を加羅(任那)と読むと、「破」という動詞が加羅だけではなく、百済にもかかるので、七支刀銘文から明らかな369年に成立した百済と倭の同盟関係に矛盾するので、欠損二文字に任那(加羅)を当てるのは不合理で「百済を□□し」などと読むべきだと考える。

そうすると、破ったのは新羅のみということになり、倭・百済同盟に矛盾しない。もっとも、高句麗にとっては倭と百済の同盟は認めないのだから、倭が百済を破ったと高句麗が表現するのはありうるが、日本の学会が欠損二文字を任那(加羅)とするのは、大和王朝が三韓を征服したとする神功皇后紀の引き写しでしかなく、安易すぎると思う。

韓国と北朝鮮に「百済が倭と連合して」新羅に攻め入ったという解釈があり、これを日本学会の解釈に従って表現すると「倭は『百済と連合して』新羅を破り、臣民となした。」となり、私はこの解釈を取る。□□の漢字には「招」と「聯」の二文字を当てれば、そう言う意味になると思う。この解釈だと倭と百済の同盟関係に矛盾しないので、妥当だと考えている。

2点目の②は、「399年、百済は先年の誓いを破って倭と和通した」ため高句麗王は百済を討つため南進したことから始まる。「百済が先年の誓いを破って」とは、「広開土王碑」によると、396年に広開土王は自ら水軍を率いて百済を討ち、百済は降伏をし、今後は永久に高句麗の奴客になろうと誓ったという、この誓いを破ったことを言っている。

396年に高句麗の反撃が始まったのは、この年に高句麗西方の大国「前燕」が内部分裂を起こし、翌年には滅亡するという事態になっており、高句麗は西方の圧力から解放されて朝鮮半島に力を注ぐ事ができるようになったので、半島での巻き返しを始めて百済を攻撃した。

しかし倭と百済同盟は反撃をし、399年に倭と百済の同盟関係を取り戻し、新羅の国境は倭人で満ちており、新羅は高句麗に救援を求めた。ここから高句麗と倭の戦争が始まる。この戦争は、基本的には百済と高句麗の戦争だが、478年の倭王「武」が南朝の宋に送った有名な上表文でも明らかなように、約80年にもわたる、倭と高句麗の抗争の始まりでもあった。

3点目の③は、4世紀末の400年には高句麗は5万の大軍を新羅に派遣し、倭は退却し、高句麗は「任那加羅」つまり金官加耶にまで倭を追撃し、倭は大敗北しているが、倭と同盟していた安羅人が新羅へ反抗したと書いてある。続く404年に倭は水軍でもって帯方群の故地(ソウル付近)にまで侵入し高句麗と戦ったが、ここでも倭が惨敗を喫したという記事である。

400年の戦争では5万の大軍を高句麗が派遣したと云うのは誇張があるにしても、大軍であることは事実であろう。碑文によると410年には東夫余を討ち服属させるなど、中国東北三省をほぼ隷属させたというから、当時の高句麗はかなり強大な国であった。

④の404年の戦いは、今度は倭が高句麗を攻めたという文である。この強国と戦うために、かなりの大軍を派遣しなければならないはずだ。好太王碑に書かれている「倭」がヤマト王権の「倭」だとしたら、当時のヤマト王権に、海路遠くにある朝鮮半島の帯方郡の故地(今のソウル付近)まで、対高句麗戦の大軍を派遣する力があったとは思えない。

また400年の戦いは、前年の399年から「倭」は新羅を攻めており、大軍を長期間にわたり朝鮮半島に滞在させており、武器や食料などの兵站ルートが長すぎて、とてもヤマト王権の「倭」が出来る事ではないと思われる。

後の白村江の戦いでの「日本書紀」の記述をみても、畿内から朝鮮半島への大軍派遣は大事業だ。4世紀末の畿内の勢力に、これだけの大事業をする力があったとは思えない。応神・仁徳天皇による河内王権交替説をとると、この時期は未だ第一次ヤマト王権攻略の時期であり、東のヤマトと西の高句麗の二正面作戦となり、益々考えづらい。

戦争における最も重要事である、兵站ルートの確保ということを考えると、この「倭」とは、北部九州と加耶(加羅)の連合軍としか思えない。この場合、北九州の倭人と加耶(加羅)の倭人の連合軍(清張通史第2巻・講談社文庫)という解釈もあるが、江上氏の騎馬民族王朝説を採用して、夫余族が北九州に侵入したあとの韓倭連合王国の「倭」と考える方が、高句麗と戦おうとしていた倭王「武」(雄略天皇)の有名な上表文と整合すると考えており、以下それを説明する。

「倭の五王」の一人「武」(雄略天皇)が、478年に宋に送った有名な上表文は、要するに強敵である高句麗を中国皇帝の恩徳を持って打ち砕きたいということである。上表文での高句麗戦との関係では、先祖が平定したという「海北95ケ国」が注目されるが、注目されていないが見落としてはならない文言がある。岩波文庫版の「宋書倭国伝」から引用する。

「臣が亡考(亡き父)済、実に寇讐(こうしゅう)の天路(中国への道)を壅塞(ようそく)するを忿(いか)り、控弦(こうげん)百万、義声に感激し、方(まさ)に大挙せんと欲せしも、奄(にわ)かに父兄を喪(うしな)い、垂成の功をし伝て一簣(き)を獲ざらしむ。」

要するに「武」(雄略天皇)とその父「済」(允恭天皇)は、大軍でもって高句麗を討とうとしていたが、にわかに父兄を亡くして、高句麗を討てないでいたことを書いているのだが、仇である高句麗を「寇讐(こうしゅう)」と書いている。

高句麗を討つ本音は仇討ちで、攻められたことへの復讐だという事を示しており、これは400年の惨敗の復讐のことと思われる。しかし「寇讐(こうしゅう)」と書いてあるが、日本列島は元寇のように高句麗から襲われてはいない。襲われたのは400年の戦いでの「任那加羅」であり、襲われた金官加耶(金海)とは、江上氏が主張する韓倭連合王国の都だったので、「寇讐(こうしゅう)」と書いてあるのではなかろうか。

また、新羅との国境に倭が満ちていたのは399年の話であり、高句麗が倭を攻めて敗走させたのは翌年の話である。長期間にわたり新羅と対峙していた倭とは、ヤマトの倭とするよりは、金官加耶に都をおく韓倭連合王国の倭とする方が合理的である。

更に、②の原文の中で「新羅遣使白王云倭人満其国境」という文章が有り、新羅国王が国境と云っているのは、新羅と倭の国境と言う意味にとれる。だとすると、新羅と倭は国境を接していたと云うことになり、未だ騎馬文化を導入していない当時のヤマト王権が、既に騎馬文化を導入している加耶地域を占領していたと云うことになり、この倭がヤマト王権の倭とはとても思えない。

この一連の戦いを以下にまとめる。

三九六年…倭は三九一年以来渡海して百済・新羅を「臣民」としたが、王はこの年百済を破り、高句麗の「奴客」とする。

三九九年・百済が再び倭と「和通」する。

四〇〇年・歩騎五万を遣し、新羅を救い、「倭賊」を撃退する。さらに[任那加羅]の城を攻略し、「安羅人戊兵」とも戦う。

四〇四年・倭が帯方方面に侵入したので、「倭寇」を潰敗し斬殺する

この碑文の解釈を巡る日本と韓国及び北朝鮮側の解釈が大きく異なるのは、日本が朝鮮半島南部を占領して、戦前の朝鮮総督府のような任那日本府を置いていたという歴史観が日本にあったからだと思う。このような歴史は無かったというのが最近の通説となっているが、しかし碑文に現れる「倭」とはヤマト王権のこととするのも通説となっている。すると、391年に倭は百済や新羅を臣民としていないとしても、ヤマト王権は4世紀末から朝鮮半島南部に進出していた、という解釈を取らざるを得ない。果たしてそのような事実はあったのであろうか。

古代日本の南朝鮮進出の主要な根拠とされるものは「日本書紀」に引用された「百済記」である。これによれば、(1)の七支刀のところで書いた、「神巧皇后紀46年(366年)、二年前に百済の使者三人が卓淳(たくじゅん)国に到着して、王に倭国に通ずる道を教えてくれるように乞うたが、卓淳(たくじゅん)国王も知らなかった。」から始まる、南部朝鮮進出の一連の物語となっている。岡田英弘氏は「倭国」(中公新書)で、倭・百済同盟が本筋で他は作り話としており、私しもそう考えるので、、「日本書紀」の対朝鮮外交記事について、もっと詳しく検討する。

この一連の物語は百済が倭に「朝貢」する起源譚として神功皇后紀52年条の七支刀等の重宝を献る話で終わるものとしても良いが、新羅も含めた対朝鮮外交の始まりの物語は応神天皇紀16年条で終わるものとして、そこに登場する朝鮮半島へ派遣された倭の将軍とその説話を以下に挙げてみる。定説にしたがって干支は二運(120年)遅らせる。

1、神巧紀49年(369)は、上毛野君(かみつけのきみ)の始祖荒田別(あらたわけ)・鹿我別(かがわけ)の新羅派遣。百済の将軍の援助を得て新羅を攻撃するが、戦果は加耶7国を平定したと言う奇妙な物語。

2、神巧紀62年(382)は、葛城臣(かつらぎのおみ)襲津彦(そつひこ)で、新羅を討ちに行った。しかしサチヒコは新羅の美女に迷い、逆に加羅(加耶)を討った。天皇の命令で加羅(加耶)を助けたのは、百済の将軍である木羅斤資(もくらこんし)と書かれている。

3、応神紀3年(392)は紀臣(きのおみ)の祖角(つぬの)宿禰、・波多臣(はたのおみ)の祖矢代宿禰・蘇我臣の祖石川宿禰・平群臣の祖木菟(つくの)宿禰を百済に派遣する。この年百済王位に就いた辰斯(しんし)王が天皇に失礼をしたので、それを責めさせた。

4、応神紀16年(405)は木菟宿禰と的臣(いくはのおみ)の祖戸田宿禰を加羅に遣わす。新羅との国境の臨み、葛城襲津彦(そつひこ)を新羅から連れ戻す。

これらは「日本書紀」が「百済記」から引用した説話であり、私が要約してみても不審な点がある説話で、井上秀雄氏は「古代朝鮮」(日本放送出版協会 昭和47年刊)で次のように述べている。

「ところがこれらの有力な家臣の朝鮮出兵伝説は、いろいろ不審な点がある」としている。まずこれらの派遣将軍は上毛野君を除くとすべて建内宿禰(たけのうちのすくね)の子になっている。建内宿禰とは六代241年以上にわたり歴代天皇に仕えたと言われる典型的な伝説上の人物である。このような伝説上の人物伝承が作られたのは、大化の改新後の律令体制への転換期のことで、臣姓の有力氏族の政治的な必要性からだと考えられている。朝鮮半島へ派遣された将軍たちは、揃いも揃って存在しない伝説上の人物の子供たちであり、朝鮮半島に派遣された将軍たちも伝説上の人物にしか過ぎないのではないか、という疑念が生じるのである。」

「日本書紀」では「百済記」の引用だけではなく、「百済新撰」と「百済本記」を引用する記事が少なくない。これらは百済三書と総称されており、その成り立ちについて田中俊明氏は「古代日本と加耶」(山川出版社 2009年 刊)で以下の見解を示している。

「これらは百済滅亡後、百済人たちが本国から持ってきたそれぞれの家系や王系などをもとにしつつ、日本に亡命してきて、新たに日本の天皇に仕えるに当たり、歴史的に、いかに自らの家系が、天皇家に奉仕してきたかを虚実取り混ぜて記して、提出した」書物であると論じている。この見解は歴史学界の大勢であり、百済三書の成立は、百済滅亡後の天武・持統朝の頃というのが通説と思われる。

その根拠は、「百済記」には百済滅亡前には存在していなかった、「天皇」という君主を表す言葉があり、しかも日本のことを指して「貴国」と記すなど、倭の朝廷に提出する意図で書かれた書物であることは通説となっている。また、「百済新撰」も日本の君主の事を「天皇」(雄略天皇条5年7月)と書かれている箇所がある。「貴国」(かしこき国)という表現からは、大和朝廷に迎合的に書かれているとすべきである。

書かれた時期については異論もあるが、百済三書は亡命百済人が書いた書物とすべきである。亡命百済人が書いた書物ということは、彼らが日本に亡命してきた時に携えてきた書物には、大切に保存されていた原本となる歴史史料はあった思われが、亡命してきて大和朝廷に従える身となってから書かれている事は、重要な事と言える。当然大和朝廷の意向への配慮は働くものと思われ、そうしたこと事を踏まえた上で「日本書紀」が引用する百済三書を読むべきだと思う。

しかし、後世に作られた書物とは言え、その記す年代は正確で「日本書紀」編纂に際して紀年のよりどころになったと言われており、神功皇后紀や応神・仁徳紀は干支を二運すればおよその実年代を得られると言う。

その「百済記」の一連の物語の中に、大和朝廷が任那を支配したという、神功皇后紀49年条の「加羅七国平定記事」がある。この物語は今日では事実ではないとされているが、かつては事実とされていて古代の日本は任那を植民地として支配したというのが不動の定説だった。しかし49年条は疑問だらけで、友好国の卓淳国も平定する話になっており、そもそも新羅を撃破して、何故任那七国が平定されることになるのか、おかしな処が沢山ある。しかも当時は馬韓の南部も百済の領域ではなかったのに、その南にある済州島を攻め取り百済に賜ったというありえない話である。

それを、かつては不動の定説としていた。「日本書記」の現代語訳を読んでみたが、このような記事を何故かつての研究者は信じたのだろうか。皇国史観というイデオロギーに洗脳されていたと言うしかない。

神功皇后紀49年条が事実とされて定説とされていた時代の影響は未だに残っていると思われ、広開土王碑の「倭」をヤマト王権と考えるのもその影響ではなかろうか。49年条は事実ではないとされ、ヤマト王権の出先機関であるという任那日本府も否定された今日、ヤマト王権は、4世紀末には朝鮮半島南部に進出して何らかの権益を得ていた、という考え方も、再考を迫られている。

*近年の日本の通史での見解

近年の日本通史は「広開土王碑」をどう捉えているのか。

前節の七支刀のところで、2000年代になってから出版された三つの通史では、問題はどのように扱われているか検討してみたが、同様に広開土王碑の日本の通史での扱われ方を見てみる。

まず講談社学術文庫の「日本の歴史」全24巻の第3巻「大王から天皇へ」(熊谷公男 2008年刊)から引用する。

『碑文のなかで、倭は、ときとして百残・新羅を勢力下におき、両国の背後にあって、終始、高句麗と対立する強大な勢力として描かれている。これらは、広開土王の功績を際だたせる意図から、多少、誇張も交えていようが、一定の事実にもとづいた記述であることは認めなくてはならないであろう。その証拠に、百残が倭と和通したとする三九九年の記事は、このあと取り上げるように、ほかに裏づけがあり、具体的には百済が倭に質を送ったことを意味する。碑文の核となる事実は、やはり存在していたのである。

王健群氏は碑文に現われる倭を、列島を統一した政治権力ではなく、北九州の地方勢力、ないしは後世の倭寇のような海賊とみているが、賛同しがたい。高句麗があなどりがたい強敵と認識し、百済が公的な外交関係を結び、その裏付けとして質まで送った相手が、列島の一部の地域勢力であったり、一介の海賊などということがありえようか。本書では、すでに半島におけるヤマトとカラの出会いについてみたし、七支刀が百済・倭間の国交樹立の記念品にほかならないこともみてきた。こうした歴史の流れをふまえれば、広開土王碑に見える倭が、列島を公的に代表する倭王権であることは、もはや確実といってよいであろう。

先進文物供与の見返りとしての派兵

四世紀の後半に本格化する高句麗の南下政策は、新興国の百済・新羅や加耶諸国、さらには倭国をも巻き込んで、半島は最初の動乱期を迎える。

新羅は高句麗の軍事力を頼り、その傘下に入る。一方、百済や加耶諸国は、倭国との提携を深める道を選び、倭国を半島に引き込んで、対高句麗戦の一翼を担わせようとした。以前は、倭国が半島に出兵した目的は、半島南部の加耶諸国などを支配することにあったと考えるのか定説であった。しかし半島での倭国の軍事行動を、すぐさま倭国による半島支配に結びつけるのは早計にすぎる。むしろ、高句麗の圧迫を受けた百済や加耶南部諸国の方が倭国に救援を要請したのである。半島とのパイプが王権の強化に不可欠の倭国は、その要請に積極的に応じて半島南部に派兵する。広開土王碑によれば、倭軍は金官国などを拠点に、東は新羅領内、西は遠く旧帯方郡(ソウル付近)方面にまで進軍し、高句麗軍と戦ったことが知られる。このあと高句麗は、倭国にとっても宿敵となるのである。また、この時期、半島からは、戦乱を避けたり、軍事援助の見返りとして、従来以上に多くのヒトやモノが列島にもたらされたと考える。

これらの知識人・技術者などのヒトと鉄素材・先進文物などのモノを独占的に掌握した倭王権は、その再分配を通して各地の首長への支配力をさらにつよめていく。前巻で取り上げられているように、古墳時代は、四世紀末葉に、大王墓がもっとも大型化する中期を迎える。それは、倭国が高句麗の南進策に端を発した半島の戦乱に身を投じ、それをテコに王権を大きく伸張させていったことが背景となっていた。半島ルートは倭王権の形成にこのような役割をはたしたのである。』

この文章の中で、碑文に現れる「倭」を、列島を統一した政治権力ではなく、北九州の地方勢力、ないしは後世の倭寇のような海賊とみている王健群氏とは、中国の学者で、酒匂景信氏が持ち帰り日本の参謀本部が解読した「拓本」は、碑文を改竄したものではないことを証明した人物である。この文章でもわかる通りで、日本以外では、碑文に現れる「倭」をヤマト王権の「倭」ではないとする見解がある。

半島への出兵を、百済や加耶諸国の要請によるという見解を示しているが、それを証明する文献史料があるわけではないので、半島南部の加耶諸国などを支配する為に半島に出兵した、と考えていたかつての定説を覆すにしては根拠不十分だと思う。「半島とのパイプが王権の強化に不可欠の倭国」と述べているが、リスクを冒してまで大軍を朝鮮半島に派兵した理由としては説得力に欠ける。以前の定説を否定するのは理解できるが、そうすると、何故ヤマト王権は朝鮮半島へ出兵したのかという、出兵の目的は謎になってしまったと言える。百済や加耶諸国の要請による朝鮮半島への出兵という見解は理解できるものの、何故ヤマト王権は遠方への派兵という要請を受け入れたのか、その目的が理解できない。

独自の見解としては、高句麗との戦争に身を投じて、それをテコにして王権を大きく伸張させていった、という見解を示している。しかしこの見解とは全く逆で、この高句麗戦での敗戦の結果、王権の交替を招いたという見解もある。

この見解を示しているのは、岩波講座「日本歴史 第1巻」(2013年 刊)の、仁藤敦史氏の論文「倭国の成立と東アジア」である。氏の広開土王碑文への見解を以下に引用する。

『碑文の辛卯年(三九一)条の記載によれば、「倭は辛卯年を以て来り、(海)を渡りて百残を破り、(東)のかた新羅を口して、以て臣民と為せり」とあるように、倭はしばしば渡海して百残(百済の蔑称)を攻め、新羅を「臣民」としたという記述がある。倭が高句麗の「属民」であるべき百済・新羅を「臣民」としたことに重要な史料的価値を認めることはできないが、少なくとも高句麗の南下政策に百済が抵抗し、倭は百済の後ろ盾として朝鮮半島に度々派兵したことは疑いない。「臣民」という「属民」「朝貢」「奴客」などと同様の誇張的表現は信用できないが、弥生時代以来、朝鮮半島南部との間で高品位の鉄素材を中心とした先進文物の供給を求めて交易がおこなわれ、継続的に人的交流がなされていたことは土器を含む倭系遺物の出土状況からも想定される。碑文にみえる「倭」がヤマト王権を背景とすることは疑いにくい。慎重な史料批判は必要であるが、『三国史記』の新羅本紀に五世紀末までしばしばみえる「倭人」との交戦記事も、そのすべてをヤマト王権とは無関係とし、加耶地域の住民や北九州の海賊などとする説には無理がある。

碑文によれば、三九九年、百残(百済)が倭と「和通し、新羅国内に「倭兵」が侵入したため、その翌年高句麗は新羅救援の兵五万を派遣し、「任那加羅」まで追撃したとある。また四○四年には倭の水軍が「帯方界」まで侵入したので、広開土王はみずから兵を率いて、倭を「大敗」させたとある。碑文によれば、倭国は四〇〇年と四〇四年に高句麗に敗北し、さらに三九六年と四〇七年には百済が敗北したとある。これにより、「軍事王」としての倭王の権威はいったんは失墜したと考えられる。当該期の王には、軍事・外交的成果を期待される「軍事王」としての資質が強力に求められ、そのことにより王権への求心力が維持されていたと考えられる。しかし外向きの「軍事王」の性格は、対外的な軍事活動の失敗により、新たに卓越した軍事指導者を求めて王や王系を交替させうるという不安定性を絶えず内包していた。ヤマト王権は高句麗の強大化に対抗するため、大型前方後円墳の佐紀古墳群から河内の古市・百舌鳥古墳群への移動に象徴される「王系の交替」がおこり、「倭の五王」に代表される中国南朝への遣使などの外交政策の転換を迫られたと考えられる。』

ここで述べられている「王系の交替」とは、河内王権説のことではなく、「ヤマト王権と言う連合的な政権内における盟主権の交代」ということで、考古学者の白石太一郎氏などが論じていると言う。

通史の最後に、吉川弘文館発行の「日本の時代史」全30巻の第2巻「倭国と東アジア」(2002年 刊)を取り上げる。引用するのは編者である鈴木靖民氏の巻頭論文で、少し長くなるが、仁藤氏は407年の戦争は百済の敗北としており、私も407年の戦争は「倭」とは無関係だと思って取り上げなかったことも書いてあるので、407年の戦争のところまで引用する。

『「十年庚子、教して歩騎五万を遣わし、往きて新羅を救う。男居城より新羅城に至る。倭そのなかに満つ。官軍まさに至りて倭賊退く。倭のうしろより急追し、任那加羅の従抜城に至る。城すなわち帰服す。安羅人成兵、新羅城・塩城を抜く。倭寇大いに潰え、城内の十九悉く倭・安羅人戍兵に随うを拒む。新羅口もとこれ口口口民口口口誓いに違い(中略)残倭潰え逃げ、口城の安羅戊兵を抜く。」

ついで四〇〇年、高句麗は約束通り新羅救援軍を送り、新羅城(慶州)などを占拠する倭軍を退け、任那加羅(金海)の従抜(じゅうばつ)城まで追撃して降伏させた。安羅人の守備兵も新羅城などを襲ったが、新羅人が抵抗した。またおそらく百済も高句麗との誓いに反した行動に出たが、結局、高句麗の勝利、倭・安羅、それに任那加羅の敗北に終わったというのであろう。碑文には欠字の個所が多く、この年だけでなく、翌年以降の戦いを述べている可能性もある。後述するが、この時期の韓国釜山市福泉洞古墳群における高句麗系遺物の出土に任那加羅の記事との対応を認める説がある。

倭・百済の側には安羅・任那加羅という南部加耶の二国が加わったことが史料上、初めて知られるが、この加耶とのつながりは、考古学で明らかなように、三世紀に溯る倭と弁韓以来の加耶地域との密接な交流が前提となっていることは想像にかたくない。三六九年の百済と結んだ高句麗との戦争への出兵も加耶の一国、卓淳(昌原)あたりが取り持った形跡があるので、倭の王権と加耶とのつながりは脈々と続いていたのでないだろうか。

ちょうどこの時期、新羅では奈勿王が子の卜好(僕勾)を高句麗に質としていたが(『三国史記』新羅本紀)、その一方で、倭にも未斯欣(奈勿王の子)を入質する政策を取っていた(同、『三国遺事』金堤上伝、『日本書紀』神功五年条)。新羅は二つの国を天秤にかけていたのである。だが激戦の末、倭を撃退した高句麗は、その後改めて新羅と「朝貢」関係を樹立し、新羅は政治・軍事を報告して議定を受ける「論事」行為も行い、隷属関係に入るようになった。この四〇〇年からの戦争が高句麗と新羅の関係、さらには車アジアの国際関係を決定づける転換点となったと認められる(武田幸男 一九八九)。

「十四年甲辰、しかるに倭、不軌にして帯方界に侵入し、残兵と和通して石城を口し、口船を連ね口口口。王みずから率い往きて討ち、平穰より口口口先鋒相遇す。王幢倭寇を要截蘯剌す。潰敗、斬殺無数なり。」

四〇四年、倭は水軍で帯方郡の故地、ソウルの北方、大同江と漢江の間の地域に侵入した。広開土王は後燕に帯方国王に封じられているので(『梁書』高句麗伝)、「帯方界」は高句麗の勢力圏と意識されていた。そこに倭の軍は百済と通じて攻めたが、当然、高句麗の支配秩序を直接破壊する以外の何ものでもなかった。王は親征軍を南下させ、倭を防いで排除して倭を大破し、斬殺すること無数であった。高句麗は既に平壌に拠り帯方地方まで南進したので、対抗する百済と倭が海路を取って侵攻を図り、両者激突するという、一段と険しい国際情勢に及んだことが知られる。

「十七年丁未、教して歩騎五万を遣わし、口口口口口口口口王師四方に合戦し、斬殺蕩尽す。穫るところのガイコウ一万余領、軍資器械、数を称すべからず。還りて沙溝城・婁城・牛住城・口口城・口口城・那口城を破る。」

四〇七年の戦争を述べ、敵をことごとく斬殺し、甲胄一万余領を獲得し、戦利品も数え切れない程であった。そればかりか、戦場からの帰途に、百済の六城を破ったとする。碑文の剥落のため直接表れていないが、十四年条の戦争の続きで、惨敗を喫した相手は倭軍ではないかとされている。あるいは倭と共同する百済かもしれない。この時も、百済の高句麗との攻防に倭が援軍を送って戦ったと思われる。碑にはこの後、二十年庚戍条に東夫余を王の親征軍が討ったことを記すのを最後に戦争の様子はみられない。

碑文には倭が「倭寇」とも記されることから、これを北部九州の海賊集団とみなす説が学会の一部にあるが、百済・加耶諸国と連動して新羅を侵略し、高句麗をして大勢の兵を出動させるような倭とは、日本古代国家の形成過程で見る時、王権と不可分の関係にあることはほとんど疑いを挟まない。倭の高句麗と戦う政策には一貫性がある。出兵も長年にわたり継続的である。高句麗や新羅の政治課題となり、大量の軍事動員を余儀なくさせる程の相手は、倭で公権力により統一的に徴発・組織された軍隊や兵力であろう。この倭の軍勢は、列島の心臓部となった大和・河内の有力首長層を代表する倭王の最高軍事指揮権のもと、倭王と関係を結ぶ各地の首長層が配下を動員して編成した軍隊を主力とするのではないかと思われる。』

ここで長くなった引用を終えます。407年の戦争は、基本的には高句麗と百済の戦争だと私は考えているが、鈴木氏が言うように倭も絡んでいたかもしれない。しかし、ヤマト王権の倭だとすると余りにも長期間の朝鮮半島での駐留であり、兵站(へいたん)ルートの長さからして考えづらく、百済と倭の連合軍ではなく、百済と加耶の連合軍と考えたほうが論理的である。その加耶軍の中に朝鮮半島南部の沿岸に住んでいた「倭」が加わっていたとしても不思議ではなく、そういう意味では「倭」も絡んでいたかもしれないが、ヤマト王権の倭は考えられない。

高句麗と戦ったと碑文に書かれてある一連の「倭」をヤマト王権とすると、鈴木氏も言うように、「出兵も長年にわたり継続的」であり、「この倭の軍勢は、列島の心臓部となった大和・河内の有力首長層を代表する倭王の最高軍事指揮権のもと、倭王と関係を結ぶ各地の首長層が配下を動員して編成した軍隊を主力」と考えざるを得ないだろう。しかし、4世紀のヤマト王権に各地域の首長層に命令をして、兵を長期間に渡って朝鮮半島へ派遣させるだけの力があったと言えるだろうか。当時はまだ、首長連合だとすると当然そんな力はないし、当時のヤマト王権は近畿地方の地域政権にしか過ぎなかったという、門脇氏の説もある。

首長連合の段階を脱していて、ヤマト王権が列島に覇権を樹立していたとしても、この問題を、純粋に軍事的な問題として考えてみると良い。戦争では兵站(へいたん)が生命線であるにも関わらず、畿内と加耶という兵站ルートの長さといい、朝鮮半島南部(金官加耶)での長期間に渡る駐留軍の軍編成のあり方といい、とても4世紀のヤマト王権のできることではないと考えるべきだろう。軍編成の問題で言うと、当然当時に国造軍が存在するわけがなく、どのようにして軍隊を編成していたのかは今後の研究課題であるが、朝鮮半島に長期にわたって派遣する軍隊を編成するというのは、困難な事業である。

しかし、以上三つの2000年以降に発行された通史を見てきたが、いずれも「倭」とは北部九州の勢力等とする見解もあるがとしながらも、それを否定して碑文の「倭」=ヤマト王権説を採っている。

*韓国や北朝鮮での見解、及び、最近の任那加羅の倭とする見解

日本ではこのような説が主流であるが、外国では異なる様だ。中国の学者の見解である碑文に現れる「倭」を、列島を統一した政治権力ではなく、北九州の地方勢力、ないしは後世の倭寇のような海賊とみている王健群氏の説があることは先程述べた。では、韓国や北朝鮮ではどのような説があるのだろうか。

この点については、上田正昭氏の「私の日本古代史(上)」(新潮選書 2012年 刊)が詳しいので以下に引用する。

『従来の日朝関係論で、最も重要視されてきたのは、第二段の「百残新羅は旧是属民、由来朝貢す。而るに倭辛卯(かのとう)の年を以つて来り海を渡り、百残口口口羅を破りて、以つて臣民と為す」にはじまる箇所である。辛卯(かのとう)の年(三九一)に「大和朝廷」による「朝鮮出兵」が行なわれた例証とされ、「大和朝廷」の勢力の伸張を示すものとして利用されてきた。

ところが、この碑文のよみかたをめぐって、一九五五年以来、大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国の研究者によって、これまでの日本の研究者の解釈が、はたして妥当なものであるかどうかが論議されてきた。

たとえば、この碑文をもととして「任那日本府」の存在を主張することはできないとする金錫亨(しゃっきょう)氏は、一九六三年(「三韓三国の日本列島内分国について」、『歴史科学』第一号)に「この文章によって、一時的にもせよ、新羅と百済の王が倭王の『臣民』となったことが論証されるとしても、それが任那に『日本府』をおいて二世紀以上も南朝鮮を『経営』したことにならないのである」と指摘し、一九六六年には朴時亨氏が『広開上王陵碑』をあらわして、百残以下の口口口の欠字は「招倭侵」か「聯侵新」かを補うべきであり、「渡海」の主語は、高句麗であり、「破」の目的語は倭とみなして、つぎのような解釈をこころみた(井上秀雄・永島暉臣慎抄訳による)。

百済と新羅はわが高句麗の久しい属民として、以前より朝貢をささげてきたものである。倭が辛卯年に侵入してきたために、わが高句麗は海をこえて彼らを撃破した。ところで百済は(倭をひきいれ)新羅を侵略し、それを属民とした。

高句麗が海を渡って倭を破るとする解釈は、一九五五年の鄭寅普(ていいんふ)氏の「広開土境平安好太王陵碑文釈略」(『白楽澹博士還甲記念国学論叢』)にもみられるが、金錫亨氏は一九六六年の『初期朝日関係研究』において(朝鮮史研究会訳による)、碑文の倭は「北九州の百済系の倭で、故国のために動員されたものであろう」とし、「高句麗は水軍で海を越えて渡り、その倭軍の故国であり、自らを脅かす主たる対象の百済を撃破した」とみなした。それらは『三国史記』の所伝などを傍証とし、また碑文が「広開土王の『聖徳』をほこる目的で書かれた」ことなどを重視した解釈であって、碑文や『三国史記』列伝にみえる朴提上(ぼくていじょう)の条のよみかたについても、朴説と金説では差異がある。

しかし問題はよみかただけではない、日本側研究者の利用してきたいわゆる「拓本」自体に大きな疑問があるとしたのが、在日朝鮮人史家李進煕氏による『広開土王陵碑の研究』(吉川弘文館、一九七二)であった。

中塚明奈良女子大学教授の「近代日本史学史における朝鮮問題 ― とくに『広開士王陵碑をめぐって』」(『思想』五六一、 一九七一)、佐伯有清北海道大学教授の「高句麗広開土王陵碑文再検討のための序章 ― 参謀本部と朝鮮研究」(『日本歴史』二八七、一九七二)をうけて、より詳細に問題の本質にせまろうとした李説の提起が、学界にあたえた反響は大きかった。』

ここで、一旦引用を終える。

いわゆる辛卯(かのとう)年条の読み方が日本側の読み方と異なるのは、日本では「臣民」としたと書かれてあることなどから、「大和朝廷」はこの碑文から、朝鮮半島南部を植民地支配していた証拠、と解釈していた事への反論が出された。高句麗が海を渡って倭を破るという解釈である。更に、古代の植民地支配説への反論だけではなく、拓本そのものへの疑問も出されてきた。

それは、参謀本部員であった酒匂景信(さこうかげあき)中尉(一八八四年当時)のもち帰った拓本が、本当に碑文を忠実に反映しているのかという疑問であった。このような疑問が出てくる背景としては、酒匂中尉はスパイを任務としていたことと、持ち帰った拓本は精拓本(精密な拓本)ではなかったこと、更には、拓本の解読作業が陸軍参謀本部で行われた事に、いかがわしさを感じさせていた。

このような問題が生じるほどに、現存する碑文は判読が難しくなっているという。李氏の拓本そのものへの疑問について、引き続いて上田氏の書を引用する。

『「辛卯年来渡海破百残口口口羅」(倭辛卯の年を以つて来り海を渡り、百残口口口羅を破り)のよみかただけではなく、その部分の原碑文がはたして「来渡海」であったかどうか、その部分だけにかんしても、たしかに存在すると主張する見解と、疑わしいとする李説との対立がある。拓出者の技術や紙墨の種類によって「拓本」に精粗の差が生じることは考慮すべきことであるが、あらためて疑問が投じられたほどに、その研究史において利用されてきた「拓本」には問題が内包されていたのである。

これまでの日本人研究者による碑文の解釈において倭を論証なしに大和朝廷とし、この碑文をよりどころに「任那日本府」の存在したことの確証としてきたような解釈もまた拡張解釈のそしりをまぬがれない。本巻第Ⅱ部第三章のなかで「倭」について言及したように、「倭」の意味は、時期と史料・資料の性質によって、かならずしも一定してはいないし、碑文にいう「倭」の主体についても改めて吟味しなければならない。』

上田氏はこのように、碑文に言う「倭」を安易にヤマト王権の「倭」とすることを戒めているが、氏自身の「倭」への見解は述べていなく、ヤマト王権の「倭」ではないとすると、謎のままと言える。

一方韓国では、もっと明快に碑文に言う「倭」をヤマト王権の「倭」ではないと主張する説がある。金官加耶(金海市)の大成洞古墳群を発掘調査してきた申敬澈(シンギョンチョル)氏であり、氏の説が、日本における近年の説と並べて書いてあるので、以下「日本と朝鮮半島2000年 上」(NHK出版 2010年 刊)から、最近の日本の説と同時に引用する。

『大阪大学大学院の福永伸哉教授は、大阪南部にあるこの時期の古墳から大量の鉄製品が出土したことに注目している。当時の日本列島には、鉄を精錬する技術がなかったため、大陸から手に入れなければならなかった。福永教授は、倭が鉄を得るために金官加耶へ積極的に軍事支援を行ない、畿内に本拠を置く倭人たちが、高句麗と戦ったと考えている。

一方、釜山大学の申敬澈(シンギョンチョル)教授は、金官加耶が兵力の不足を補うために倭に支援を求め、そのときに加耶軍に編入された倭人の存在が碑文に記されたと考えている。「伝統的に親密な関係だった加耶からの要請だったので、倭人たちが比較的大規模でやってきたことは間違いないと思います。しかし、加耶のような重武装した軍隊のような組織ではなかった。倭人の武器は加耶の鎧と兜による武装だったので、現代の感覚の救援軍とは決していえません。加耶軍をベースに倭の傭兵がたくさん加わっていたので、「倭」と表現したのでしょう。今日でいう同盟関係による対等な関係であったとは思えません」』

日韓双方で新たな議論が起きているのであるが、以前の議論と異なっているところがある。以前の日本の見解では、高句麗と戦ったのは「大和朝廷」としていたが、高句麗と戦ったのは金官加耶であり、倭はそこへ積極的に軍事支援をしたという説となっている。

日韓双方ともに、高句麗と戦ったのは金官加耶としているが、申教授は「加耶軍をベースに倭の傭兵」としているのに対しが、日本の福永氏は「金官加耶へ積極的に軍事支援を行ない、畿内に本拠を置く倭人たちが、高句麗と戦った」としている。 碑文では、逃げる倭軍を追って、高句麗軍は任那加羅(金官加耶)を攻めるのであるから、金官加耶が高句麗と戦ったと考えるのは合理的だと思う。しかし、金官加耶と倭の関係を巡って、微妙なところで日韓では意見が分かれている。

福永教授の考え方によると、倭と加耶は同盟関係に有り加耶の要請により、武装した軍人(兵)を倭が送ったと考えている。従って倭兵の軍事指揮権は当然、倭の将軍にある。

申(シン)教授は、武装した軍人(兵)が加耶へ来たのではなく、傭兵がやってきて、その者たちに加耶のような重武装させて加耶軍に編入したという。従って倭兵の軍事指揮権は当然、加耶の将軍にある。

日韓の考え方の相違は、以上のように整理できると思う。

福永教授の考え方では、純粋に軍事的な問題として考えてみると従来の説と変わってはおらず、難しいと思う。何故ならば、軍隊として編成された部隊を送るのであるから、武器や食料の補給、つまり兵站の問題が有り、更には遠方への派兵であり、畿内での軍隊の編成の仕方にも難しい問題を感じる。

4世紀には畿内と金官加耶が密接に交流していることは、考古資料から明らかであるが、だからといって同盟関係にあるとするには余りにも遠方の国すぎる。しかも、金官加耶はかつての狗邪国とは異なり、騎馬民族の国となっており、強力な騎馬軍団と重武装の歩兵の軍隊を持っており、騎馬も知らない遠方の「倭」の救援軍を頼るよりは、金官加耶の立場からすると、倭に支援を要請するにしても、組織だった救援軍の派遣要請というよりは、加耶軍に編入される兵の派遣要請だったであろう。

このように、申(シン)教授の倭の傭兵説の方に説得力を感じる。

説得力があるのは、「三国史記」には、数多くの倭の新羅侵攻の記事があり、朝鮮半島南部沿岸部の倭や、北九州の倭と思われるものたちが、新羅を攻めている記事の存在である。当然その殆どは、国と言えるような組織だった勢力ではなかったとしても、軽武装のこの者達を傭兵とすることは可能であり、かなりの人数の傭兵を集めることができたと思われる。この倭人の傭兵を加耶軍に編成することは、魏志倭人伝に書かれてある通り、古くから交流のあった狗邪国(金官加耶)と倭人の関係があり、かなり容易に加耶軍に編成できたと思われるのである。

金官加耶の支配層が、支配層からなる騎馬軍団と、しばしば新羅を攻めていた倭人による歩兵軍団、と言う組み合わせを考えるのは自然な事である。遠方にある畿内の「倭」の救援軍を当てにして同盟を結ぶことよりは、この方が現実的な判断だと言える。

更には、「金官加耶が兵力の不足を補うために倭に支援を求め、そのときに加耶軍に編入された倭人の存在」という文脈から想像するに、申教授は加耶軍に編入された倭人を傭兵のみとは考えてはいない様だが、支援を要請したのは畿内のヤマト王権というよりは、近隣の北部九州の諸首長とした方が合理的である。

もう少し考えてみると、金官加耶では日常的に軍の中に倭人が組織されていたのではなかろうか。なぜそのように考えるかというと、朝鮮半島の南端部の沿岸地方である多島海地域には倭人が住んでいたという記録からである。金官加耶(現在の金海市)はその沿岸部にあり、倭人居住区と接していた可能性がある。

半島の南端には倭人が住んでいたとしている史料は、「三国志・魏志」の韓伝と倭人伝がある。

まず韓伝から見ていく。韓伝の冒頭に次の文書が書かれている。

『韓は帯方(郡)の南にあり、東西は海を持って限りとなし、南は倭と接す』

と書かれている。

明らかに韓の南は海ではなく倭となっており、今日的地理感をもって、海をはさんで倭と接するという解釈はできない。また、次の文書もある。

『その瀆蘆国(とくろこく)は倭と境を接す』とある。

瀆蘆国(とくろこく)とは、弁辰瀆蘆国のことであり、金官加耶も「三国志」では弁辰狗邪(くや)国と書かれており、金官加耶も倭と接していた可能性がある。

また、倭人伝では次の記述がある。

『(帯方)郡依り倭に至るには、海岸にしたがいて水行し、(諸)韓国を歴(へ)てたちまち南し、たちまち東し、其の北岸狗邪韓国(くやかんこく)に至る。』

倭の北岸が狗邪韓国すなわち金官加耶と書かれている。

倭の北岸が狗邪韓国と書かれていることに不審を抱く人がいると思われるが、不審ではない。現代の金海地域は洛東江西の広い平野になっているが、加耶時代以前は広い湾を形成していたと考えられていて、古代の大阪平野が河内潟という広い入海だったのと同様と考えて良い。ここには、朴天秀氏が「加耶と倭」(講談社選書 2007年 刊)で「古金海湾」と名づけている広い海があり、「其の北岸」とはこの海の北側が狗邪韓国という意味であり、「古金海湾」の南は倭であると考えれば、倭の北岸すなわち「古金海湾」の北岸が狗邪韓国ということで、「魏志倭人伝」を合理的に解釈できる。

この文章から推測できるのは、狗邪(くや)国も弁辰瀆蘆(とくろ)国と同様であり、「古金海湾」をはさんで倭と境を接していたと推測できるので、金官加耶の時代でも近隣には倭人が住んでいたと考えられる。

金官加耶国は、弁辰狗邪国の地に樹立された王権であり、日本列島との窓口と言える国だが史料はほとんど残されていない。「三国史記」や「日本書紀」の断片的な記事以外に、「駕洛国記」が「三国遺事」に引用されて残っており、その建国神話は日本神話の天孫降臨神話とそっくりである。広開土王碑には「任那加羅」と表記されている国であり、その遺跡の大成洞古墳群からは、中国東北地方の鮮卑族の国「前燕」の影響が濃いといわれており、古いものは3世紀代かとも思われる馬具が多く出土している(「騎馬文化と古代のイノベーション」 kadokawa 2016年刊 P118 李尚律)。この遺跡と「魏志」韓伝の辰王の記載から、高句麗や百済同様に扶余族が支配者層をなしていたと私は考えている。権力の源は強力な軍事力と思われるが、支配者層をなす北方騎馬民族だけでは兵力不足であり、支配した弁辰狗邪の民だけではなく倭人も歩兵として軍に編入したとしても不思議ではない。4世紀後半から朝鮮半島は高句麗の南下により動乱の時代に入っており、金官加耶は倭人も軍に編入して軍事力を増強し、百済とは同盟しつつ、お互いに南下してくる高句麗に対抗していったと思われる。

金官加耶が積極的に百済と同盟したと考えるよりは、高句麗と隣接している百済が金官加耶と同盟したと考えるほうが自然であろう。七支刀で「侯王」とされている「倭」王とは金官加耶の王だったと考えると、「侯王」の謎が解けて、この同盟が実在していたことになるが、詳しくは次節で述べる。

しかしこのような努力にもかかわらず、400年には高句麗軍により「任那加羅」まで攻め込まれてしまう大敗北を被る事になった。

攻め込まれた「任那加羅」とは、金官加耶国のことだとされており、騎馬民族征服王朝説の江上波夫氏は、晩年には「倭韓」連合王国を「韓倭」連合王国に改めており、この国は「韓倭連合王国」の都だったと考えていたと思われる。

結論として、広開土王碑の「倭」とは、任那加羅つまり金官加耶に都を置いていたと江上氏が説く「韓倭連合王国」の「倭」であり、韓倭連合王国の軍隊は支配者層を成す騎馬民族の騎馬隊と、主力となる歩兵は朝鮮半島南部の倭人と韓人により編成されていたと思われる。400年の戦いでは金官加耶は、対馬や北部九州の倭にも救援軍を要請し、海の向こうの倭人も金官加耶の軍隊にいて、高句麗と新羅に対峙していたと考える。

(3)4世紀末~5世紀初の朝鮮半島南部の情勢と「倭」

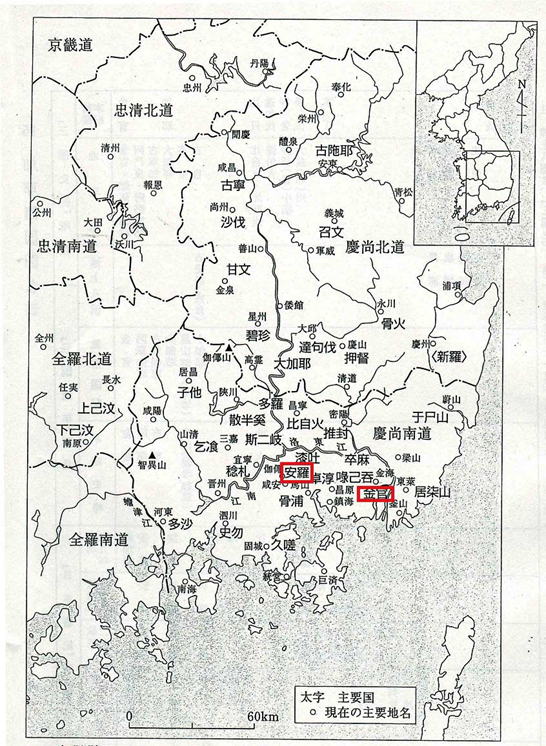

加耶の地図です

*新羅の「質」を救出した朴(パク)堤上の伝承

ここまで七支刀銘文と広開土王碑文の「倭」とは、通説とされているヤマト王権の「倭」とは異なる、と疑問を呈してきたが、これをヤマト王権の「倭」とする論者は、広開土王在位の頃を記してある「三国史記」と「日本書紀」に共通する倭への「質」(むかはり)の記事の存在から、広開土王碑の「倭」はヤマト王権のことだとする論がある。議論となるところを、先程引用した鈴木靖民氏の文章から再度引用する。

『ちょうどこの時期、新羅では奈勿(なもつ)王が子の卜好(僕勾)を高句麗に質としていたが(「三国史記」新羅本紀)、その一方で、倭にも未斯欣(みしきん 奈勿王の子)を入質する政策を取っていた(同、「三国遺事」金堤上伝、「日本書紀」神功五年条)。新羅は二つの国を天秤にかけていたのである。だが激戦の末、倭を撃退した高句麗は、その後改めて新羅と「朝貢」関係を樹立し、新羅は政治・軍事を報告して議定を受ける「論事」行為も行い、隷属関係に入るようになった。』

この時期の新羅は、倭と高句麗を天秤にかけていたという時代認識である。確かに広開土王碑では「倭が新羅を臣民とした」と解釈できる文章があるが、これは王の功績を強調するための単なる前置文にしか過ぎず、真実ではないと考えられている。ところが、朴堤上伝承の存在でもって「臣民とした」のは歴史的な真実であるとする論である。当時のヤマト王権の倭とは、新羅が高句麗と天秤にかけるほどの強国であったか疑問が有るので、新羅の両国天秤説の根拠としている朴(パク)堤上の伝承を詳しく検証していく。

引用した鈴木靖民氏の文章では、「三国遺事」金堤上伝と書かれている人物は、「三国史記」では朴堤上(ぱくていじょう)または毛末(もま)とされている人物のことであり、「朴堤上」説話は韓国では有名であり、彼は命懸けで、日本に長年「質」(むかはり)として留め置かれていた新羅王子である未斯欣(みしきん)を救出した祖国の英雄、とされている人物である。この人物は「日本書紀」にも登場している。神功皇后紀5年に登場する、毛麻利叱智(もまりしち)が朴堤上の別名「毛末」(もま)と似ており、新羅王子を脱出させるストーリーも似ているので、「日本書紀」の毛麻利叱智(もまりしち)とは「三国史記」に書かれている朴堤上のことだとされている。

この新羅王子の「質」(むかはり)説話は、「三国史記」と「三国遺事」の新羅王子を救出する「朴堤上」の伝承記事となっており、同様の物語として神功皇后紀にも書かれていることから、神功皇后紀の一部にある真実性を表すものとして、広開土王碑の「倭」はヤマト王権のことであるとする説の根拠の一つとする学者もいる。

このような考え方について、私は疑問を持っているので以下に私見を述べる。

倭国に「質」(むかはり)となった新羅の王子は「三国史記」では、「未斯欣」(みしきん)、「三国遺事」では「美海(未吐喜とも書く)」と記載されており、この新羅の王子は「日本書紀」では「微叱許智伐旱」(みしこちほつかん)、または「許智伐旱」(こちほつかん)、あるいは単に、「微叱許智」(みしこち)、「微叱旱岐」(みしかんき)と記載されている。

各書物により同一人物とされる人物が、音を漢字で書かざるを得ない事情から漢字名が各書物で異なっている。このように、同一人物が引用する書物によって別々の名前で書かれていては、分かりづらくなるので、便宜的に、新羅から倭への「質」(むかはり)を「未斯欣」(みしきん)ではなく、日本人に分かりやすい三国遺事の「美海」に統一し、彼を倭から取り戻した韓国の英雄は「三国史記」の「朴堤上」(ぱくていじょう)に統一して論を進めて行く。

まず事の初めから「三国史記」で見ていく。

「三国史記」新羅本紀実聖「尼師今」(「にしきん」と読み王の意味で、今後は「王」と書く)元年(402年)三月条に、新羅は倭国と国交を結び、奈勿(なもつ)王の王子を「質」(むかはり)としたと記してある。

一方、「三国遺事」奈勿(なもつ)王・金堤上伝では、390年のこととして、新羅王の倭王への誠心を表すものとして、第三王子の美海を倭国に派遣したが、倭国はこの使節を30年間も抑留して返さなかった、と記してある。倭国への「質」の派遣は、「三国史記」と「三国遺事」とでは12年間の時間のずれがあり、「三国史記」は実聖王の時代としているのに対して、「三国遺事」では実聖王の先代の奈勿王の時代としている違いがある。いずれが真実かといえば、「三国史記」の実聖王元年(402年)が正しい事を以下に述べる。

「三国史記」新羅本紀奈勿王37年(392)正月条では、実聖が高句麗に派遣されたとあり、実聖は四〇一年七月に帰国し、奈勿王が薨去(こうきょ)した時に、その子が幼少であったので、国人に推挙されて実聖王が即位したという。

また「三国史記」新羅本紀実聖王十一年(四一二)条には、奈勿王の王子卜好(ぼくこう)を高句麗に「質」(むかはり)として派遣したと記されている。

実聖が高句麗に入質した三九二年は広開土王の即位、卜好が派遣された四一二年は碑文によると広開土王死去の年で、四一三年の長寿王即位と関係するものと考えられ、新羅は高句麗王の交替時に「質」(むかはり)を送り服属を確認せざるを得ない力関係だったと思われる。

四〇一年の実聖王即位時に、奈勿(なもつ)王の子どもたちは幼少であったというから、「三国遺事」が伝える三九〇年に奈勿(なもつ)王の第三子である美海を倭国に派遣するのは無理と思われる。また高句麗への「質」(むかはり)の派遣は王の交代という時期に行われていることから、四〇二年の実聖王即位時、すなわち新羅王の交替という慶事の際に、新羅が倭国に使節を派遣したとするのが真実だったとするのが妥当である。

結論を言うと、美海王子の倭国派遣は「三国史記」の書く四〇二年が正しいが、ただし美海王子は「人質」というよりは、「三国遺事」が書いている様に、王の交代という慶事を伝える使者であったが、何らかの事情で倭国に長年留め置かれたのか、新羅に帰国できない何らかの事情があったと考えられる。

したがって、広開土王碑文の辛卯年(三九一)条の記載から、倭が新羅を「臣民」としたと解釈する史料として、「三国遺事」奈勿(なもつ)王・金堤上伝の、390年の第三王子の美海を倭国に派遣したという記事を挙げることはできない。

朴堤上が「質」を救出する伝承の「質」が、いつ倭と高句麗に派遣されたか整理すると、402年に美海が倭へ送られ、412年に卜好(ぼくこう)が高句麗に送られた。それでは、この「質」となっていた王子をいつ救出したのだろうか。

実聖王の死については、「三国史記」新羅本紀の実聖王紀は「在位16年にして417年5月に薨去(こうきょ)した。」とするばかりであるが、実聖王の次の訥祇麻(とつぎま)王紀では訥祇麻(とつぎま)によって殺害されたことが明記されている。

訥祇麻(とつぎま)王とは、実聖王の先代の奈勿(なもつ)王の長子であり、当然倭と高句麗に「質」とされている美海と卜好(ぼくこう)は彼の弟であり、王はこの弟達の救出のために朴堤上を抜擢するところから、朴堤上の説話が始まる。

「三国史記」では、訥祗(とつぎま)王9年(425年)になって、王(訥祗王)が多くの臣下や国中の豪侠たちを集めて、親しく御宴を設けて、「もしなんとかして二人の弟に逢い、ともに先王の廟に、過ちを謝することができれば、民にその恩を報いるであろう。」と語ったと記載されている。そこで臣下は朴堤上を推薦して、彼の交渉能力が買われて抜擢されて、彼の「質」(むかはり)救出への活躍が始まる。

この記事から、朴堤上が活躍する年は425年以降のこととなるが、「三国遺事」では美海王子の倭国派遣は「三国史記」より12年早く、390年となっており、そこから30年間倭国にとどまったと書かれており、当然朴堤上が活躍する年は425年より早くなる。しかし、前に書いた通り美海(未斯欣)王子の倭国派遣は「三国史記」が正しいので、朴堤上が活躍する年は425年以降のこととすべきと考える。

「三国史記」によると、朴堤上はまず高句麗から卜好(ぼくこう)を救い出したが、まだ美海が倭国にいたままであり、王がこれからどうしたらよかろうかと尋ねると、朴堤上は次のように言ったと「三国史記」に記されている。

『「倭人のごときは口舌で諭すわけには参りませんから、いつわりの謀(はかりごと)を用いて王子を連れ戻すほかありません。臣が彼地に参れば、(大王は)臣が国に叛いたということを言いふらして、倭人たちの耳に入るようにして下さい」と答えた。そこで死を覚悟して、妻子にも会わずに栗浦(今の蔚山)へ赴き、舟を浮べて倭に向かって行った。』

謀(はかりごと)は功を奏して、倭王は兵を出動させて新羅を侵襲し、同時に堤上と美海を将帥に任命する一方、(両人を)嚮導(案内)にして海中の山島に来た。その時朴堤上は美海を先に逃がし、怪しまれないために自分は残った。当然彼は捕らえられ、倭王は 『彼を木島に流配してから、やがて薪でもって全身を焼いた後に斬刑に処した。』 と記されている。

ところで「日本書紀」では、朴堤上の「質」(むかはり)救出の記事は神功皇后紀5年に記載されている。この年は定説に従って干支を二運しても、325年となり「日本書紀」では「三国史記」より100年以上も古い話になっている。

しかし、説話内容が概ね一致しており、神功皇后は朴堤上の訴えを聞き入れて、葛城襲津彦(かつらぎそつひこ)を付き添わせて、美海王子を新羅へ戻そうとした。対馬に着いたとき朴堤上は襲津彦を欺いて美海王子を先に逃がしたので、襲津彦は朴堤上ら新羅の使者を焼き殺して、新羅を攻めた。その時の捕虜が葛城地方の桑原・佐糜(さび)・高宮・忍海(おしぬみ)など四つの邑(むら)の漢人(あやひと)らの始祖である、という説話である。

「日本書紀」と「三国史記」及び「三国遺事」に同様の物語があるということは、新羅の「倭」への「質」(むはかり)は事実だったとして良い。このことを持って、新羅は高句麗と倭への両属外交をしていたとする説があるが、それは疑問が多すぎる。新羅の高句麗への服属は、5世紀代に高句麗の支配が浸透していたことをうかがわせる金石文が出土しており、さらに中原高句麗碑によると、高句麗人の幢主(どうしゅ)が新羅に駐留した様子が書かれている事などから事実とされる。

しかし、倭に服属していたことをうかがわせる金石文は無く、それどころか、倭と新羅の戦争があったと「三国史記」と「日本書紀」は書いている。

「三国史記」新羅本紀実聖王四年(405)四月条に、倭兵が明活城(慶州市普門里)を攻めたが、新羅の反撃に遭い、三〇〇余人が捕殺された旨の記事がある。

この戦争は応神紀16年(405)にも書かれている。内容は葛城襲津彦(かつらぎそつひこ)が帰ってこないので、平群臣の祖木菟(つくの)宿禰と的臣(いくはのおみ)の祖戸田宿禰を遣わして新羅を討ち、新羅王は襲津彦を返さなかった罪に服したという、「三国史記」とは逆の倭の勝利としている。

新羅が倭に服属していればありえない戦争であり、402年に美海王子が倭へ来たのは「質」ではなく、やはり王の交代という慶事を知らせる使者とすべきだろう。

では何故「倭」に長期間留め置かれていたのであろうか。「三国史記」朴堤上列伝に拠れば、実聖王はかつて奈勿(なもつ)王によって人質として高句麗に送られたことを恨みに思っており、奈勿王の子を殺すことで恨みを晴らそうとし、倭や高句麗からの人質要請に対して迷わずに奈勿王の子である美海や卜好を送ったと伝えられており、奈勿王の子である美海は実聖王の在位中は帰りたくても、新羅には帰れない事情が在ったと思われる。それをうかがわせる証拠として、実聖王は「三国史記」によると、在位16年にして417年5月に訥祇麻(とつぎま)によって殺害されたと明記されており、実聖王と奈勿王の子である訥祇麻(とつぎま)との間には、深刻な対立・抗争があり、この対立・抗争の影響で美海は新羅へ帰国できなかったのであろう。

滞在が長期間に及び、次の訥祇麻(とつぎま)王の代になると、美海は訥祇麻(とつぎま)王の実弟であり、「倭」にとっては大切な人質になったので、美海王子は新羅に帰国したくても帰国できない境遇になった。

このように美海は最初から倭への「質」であったのではなく、402年の美海・「三国史記」では「未斯欣」(みしきん)の「倭」への派遣は、新羅の「倭」への服属を示すものとは言えず、新羅の両属外交は無かったとすべきだ。

この時代は、基本的には南下する高句麗とそれに服属する新羅に対して、高句麗に対抗する百済と加耶(倭)の同盟との戦いという構図で見るべきだろう。

*広開土王碑の「倭」とは、「任那加羅の倭」である

広開土王碑の「倭」に関する記事を、年表にしてみると以下のようになる。

三九六年、倭は三九一年以来渡海して百済・新羅を「臣民」としたが、王はこの年百済を破り、高句麗の「奴客」とする。

三九九年、百済が再び倭と「和通」する。

四〇〇年、歩騎五万を遣し、新羅を救い、「倭賊」を撃退する。さらに[任那加羅]の城を攻略し、「安羅人戊兵」とも戦う。

四〇四年、倭が帯方方面に侵入したので、「倭寇」を潰敗し斬殺する。

「三国史記」の新羅の倭への「質」問題を年表にすると、以下のようになる。

四〇二年、美海王子(「三国史記」では未斯欣)の倭への派遣、そのまま美海は倭に留まる。

四〇五年、倭兵が明活城(慶州市普門里)を攻めたが、新羅の反撃に遭う

四一七年、実聖王が死去して、奈勿(なもつ)王の長子である訥祇麻(とつぎま)が王になる

四二五年、訥祇麻(とつぎま)王が高句麗と倭の質となっている弟の救出を群臣に相談する。

年は不詳、朴堤上が倭から美海を救出。「日本書紀」によると、場所は対馬

広開土王碑の「倭」は、近年の日韓双方の研究では「加耶における倭兵」とされるようになってきた。私は加耶における「倭兵」の存在を拡大して、「加耶の倭」という存在を仮定している。だとすると、朴堤上が美海王子を救出したのは、年代からしてヤマト王権の倭であることは確実であるが、だからと言って、四〇二年に美海が派遣された「倭」とは「ヤマトの倭」とは言い切れない。

何故ならば、四〇五年の新羅と倭の戦いが問題であり、「三国史記」では、倭兵が明活城(慶州市普門里)を攻めたが、騎兵により独山の南で大破する、と書かれており、「日本書紀」では応神紀16年(405)に書かれていて、葛城襲津彦(かつらぎそつひこ)が帰ってこないので、平群臣の祖木菟(つくの)宿禰と的臣(いくはのおみ)の祖戸田宿禰を遣わして新羅を討ったという記事になっている。「三国史記」では新羅が勝利し、「日本書紀」では倭が勝利したことになっているが、問題はその事ではなく、「三国史記」に書かれている「倭兵」が問題なのだ。「三国史記」では、度々倭や倭兵の新羅侵攻記事があるが、それは朝鮮半島南岸の倭か北部九州の倭というのが通説であるが、四〇五年の戦いは「日本書紀」にも書かれてあり、この「倭兵」は畿内ヤマト王権の倭とする説が主流のようである。しかし、そうであろうか。

その正体を明かすためには、「日本書紀」に書かれている登場人物に注目しなければならない。

登場人物の葛城襲津彦(かつらぎそつひこ)も、平群臣の祖木菟(つくの)宿禰も、さらに的臣(いくはのおみ)の祖戸田宿禰も、皆ともに六代241年以上にわたり歴代天皇に仕えたと言われる典型的な伝説上の人物である建内宿禰(たけのうちのすくね)の子になっており、このような人物は存在しなかったとすべきである。例えば、平群臣の祖木菟(つくの)宿禰は、仁徳天皇と同日に生まれたという平群臣の始祖伝承が仁徳元年(433)紀に記載されているのに、木菟(つくの)宿禰は産まれる前に新羅で戦争をしたという矛盾が有る。

この例のように、四〇五年の倭と新羅の戦いの伝承は「百済記」に残っていたとしても、それは「ヤマト王権の倭」から派遣された将軍たちの戦いではなかったとすべきであり、「加耶の倭」と新羅との戦いと理解すべきだろう。「三国史記」には数多くの「倭」の新羅侵攻の記載があり、この「倭」とは朝鮮半島南部の倭や、北部九州の倭とするのが通説であり、「日本書紀」応神16年条(四〇五年)の「倭」の新羅侵攻も同様と思われる。

したがって「日本書紀」応神16年条をもって、畿内ヤマト王権の朝鮮半島進出の証拠とすることは出来ず、「加耶の倭」とされる存在は、四〇五年までは確実にあったと言える。その後に「加耶の倭」は日本列島へ移動したと考えており、それは後ほど説明する。

同様の「加耶の倭」については、百済からの「倭」への「質」(むはかり)の問題にも言える。

「日本書紀」応神八年紀(397)に、百済の阿花王の王子直支(とき)を倭国の「質」にしたという「百済記」の記事を載せている。「三国史記」阿花王(あかおう)六年(397)では、倭国と好(よしみ)を結ぶために太子の腆支(てんし)を「質」として倭国へ送ったとの記事があり、「日本書紀」と「三国史記」の記載が一致しており真実だと思われる。しかも、この記事は広開土王碑の以下の銘文と対応していおり、歴史的事実として良い。

三九六年、倭は三九一年以来渡海して百済・新羅を「臣民」としたが、王はこの年百済を破り、高句麗の「奴客」とする。

三九九年、百済が再び倭と「和通」する。

三九六年に高句麗に蹂躙された百済が、三九七年に隣国の「加耶の倭」に救援を頼むために、「質」を送る事は十分に考えられるので、その結果、三九九年の百済が再び倭と「和通」する、と言う広開土王碑の銘文になったと思われる。

見落としてならないのは、「質」(むかはり)とは、いわゆる「人質」とは異なる意味で、むしろ外交使節の意味で使われているという近年になってからの指摘である。この点について、熊谷公男氏は「大王から天皇へ」(講談社学術文庫)で以下の記述をしている。

「広開土王の時代、新羅・百済から倭へ、それぞれ王族が「質」として送られるということがあった。この「質」から、この時期の倭と朝鮮諸国の関係を考えてみよう。

従来、百済・新羅から倭国への入質は、倭国への服属の証しととらえることが一般的であったが、近年、このような見方は見直されつつある。「質」は「ムカハリ」と訓み、王の「身代わり」というのが本来の意味で(だから通常、王族が選ばれた)、山尾幸久氏のいうように、他国に特に重要な政治的・軍事的協力を要請する際に、相手国を裏切らないという保証に、王の身代わりとして派遣された外交使節であった。このような性格をもつ質が、この時期に百済・新羅両国から倭国に送られているのであるが、逆に倭国から両国へ送られるということはなかった。つまり、質の流れが一方通行なのである。」

この「質」はどうなったかというと、「日本書紀」では新羅と戦争をしたと記している応神一六年(405)の是歳(このとし)条に記されており、百済の阿花王が死亡したので、王子の直支(とき)に国へ帰り位(くらい)に嗣(つ)け、と応神が言ったと記されている。「三国史記」百済本紀腆支王即位前紀でも、太子の腆支(てんし)帰国の記事が書かれていて、「日本書紀」と「三国史記」は一致している。

新羅の「質」美海と同様で、百済の「質」も四〇五年までは「金官加耶の倭」に留まっていたと考えてよい。そしてその後、「金官加耶の倭」すなわち、江上波夫氏のいう「韓倭連合王国」の日本列島への移動が始まった、と私は考えている。

今まで便宜上「加耶の倭」とも「金官加耶の倭」とも書いてきたが、地理上厳密に言うと「加耶地域の金官加耶の倭」とするのが、当時の正しい地理認識と言える。しかし、「金官加耶」が歴史上最初に表記されるのは広開土王碑の「任那加羅」であり、これが後に「金官加耶」と記されるようになった。従って、五世紀初めまでは広開土王碑に書かれている「任那加羅」を用いて、「任那加羅の倭」とするのが正しいと考えている。

何故ならば、金官加耶も任那加羅も「魏志」韓伝と倭人伝に出てくる弁辰狗邪(くや)国の地域で、現在の金海(キメ)市とされており、この国は後に大加耶が加耶の中心となると南加羅とか南加耶とも呼ばれたりして、時代により呼び名が異なる地域なので、広開土王碑に書かれている表記がこの時代の表記として最もふさわしいと考え「任那加羅」とする。

加耶という地域は「魏志」韓伝の弁韓(弁辰)一二国とほぼ重なる地域と想定されており、概ね洛東江から西の地域で、金官国などを含むかなり広い地域であったが、百済や新羅のように国としては統一されなかった地域である。同地域は伽耶とも駕洛とも加羅とも書かれているが、同語の意表記である。ただし、日本書記は同地域を任那としているが、朝鮮側史料ではほとんど任那の用例はなく、私は任那とは加耶とは異なり、金官国という加耶諸国のうちの一国にしか過ぎなかったが、前期加耶連盟の中心となっていた国だと考えている。任那を拡大解釈するにしても、南江(ナンガン)以南の安羅(あら)国や卓淳(とくじゅん)国などを含む前期加耶連盟とすべきで、連盟の盟主の任那(金官)国の名で任那連盟としても良いと考えるが、日本書紀は任那地域を広く捉えすぎている。

なお前期加耶連盟と後期加耶連盟という考えは、韓国の金泰植(キムテシク)教授の考えで、大加耶を盟主とする後期加耶連盟は概ね支持されているが、金官(私が言う任那)を盟主とする前期加耶連盟については、加耶全域の連盟とするには異論がある。(田中俊明著「古代の日本と加耶」山川出版社)

* 七支刀の「倭王」とは任那加羅(金官加耶)の倭王である

私は(1)節で七支刀の銘文の表に刻まれている「侯王」と、裏面の倭王は同一人物に違いないと書いた。しかし日本の歴史学界では「侯王」については黙ったまま、倭王は畿内ヤマトの倭王とするのが通説となっている。畿内のヤマト王権が九州まで制圧して朝鮮半島に影響力を持っていたとしたら、旧馬韓の地の北半分を領するに過ぎなかった百済から、格下の「侯王」とされるはずがない。したがって畿内ヤマト王権の倭王説には、七支刀に刻まれている「侯王」とは誰かという謎が残されたままである。

さらに、七支刀は倭と百済の同盟記念であるから、同盟があった369年以降は百済と畿内ヤマトの交流があったはずだが、朴天秀(パク チョンス)氏の「加耶と倭」(講談社選書メチエ 2007年刊)によると、考古資料から伺えるのは4世紀全体を通じて、畿内と朝鮮半島の交流は加耶との交流のみで、百済との交流を示す考古資料はほとんど発見されていないという。日本側の考古資料も同様であり、つまり、考古資料からは369年の百済とヤマト王権の同盟は確認できないのである。

また「日本書紀」欽明紀の史料からも、百済の近肖古王と近貴首王という百済が七支刀を倭に贈った時代は、実は百済と加耶諸国との国交が開けて、親密な関係であった事がうかがえる。つまり、百済が七支刀を贈った「倭王」とは加耶諸国にいた可能性がある。

そのことを示す史料として、百済の聖明王が呼びかける所謂「任那復興会議」での、「日本書紀」が記す聖明王の発言がある。それによると、金官国や卓淳(とくじゅん)国が新羅により滅ぼされた後の、欽明紀二年(541年)秋七月の事として、百済は安羅(あら)の日本府が新羅と通牒しているとの情報を得て、そこで任那諸国の王や有力貴族を集めて百済聖明王の次の伝言を言ったという。引用は全現代語訳「日本書紀」(講談社学術文庫)

『王は任那に対して、「昔、わが先祖速古王・貴首王と、当時の任那諸国の国王らとが、はじめて和親を結んで兄弟の仲となった。それゆえ自分はお前を子どもとも弟とも考え、お前も我を父とも兄とも思い、共に天皇に仕えて強敵を防ぎ、国家を守って今日に至った。わが先祖と当時の国王とが和親を願った言葉を思いうかべると、それは輝く日のようである。」』

ここで、速古王とあるのは近肖古王であり、貴首王とあるのは近貴首王のことであり、七支刀を倭王に贈った親子であり、この時初めて任那諸国と和親を結んで兄弟の仲になったと言っているのである。これは、まるで「七支刀」の物語の様である。

これと同様の記事は、同年四月条にもあるので、引用する。

『聖明王は、「昔、わが先祖速古王・貴首王の世に、安羅・加羅・卓淳の旱岐(かんき)らが、初めて使いを遣わして、相通じ親交を結んでいた。兄弟のようにして共に栄えることを願ったのである。ところが新羅に欺かれて、天皇の怒りをかい、任那からも恨まれるようになったのは私の過ちであった。」』

ここで出てくる旱岐(かんき)とは王のことであり、任那諸国との国交がこの時開かれたことを言っている。「七支刀」記事と同様の百済と加耶の同盟を記しており、やはり、百済が七支刀を贈った「倭王」とは加耶諸国にいた倭王とすべきで、百済の近肖古王と近貴首王が初めて国交を開いたのはヤマトの倭ではなく「加耶の倭」とすべきである。

では加耶諸国で倭王を名乗った国とはいずれの国か。やはり前期加耶連盟の盟主とされる金官加耶、広開土王碑に書かれている任那加羅、つまり今の金海(キメ)市にいた王であろう。

朝鮮半島の王が倭王と名乗るのに、今日の国境線からは違和感を覚えるだろうが、当時の朝鮮半島の南端は韓ではなく倭だと「魏志」には書いてあり、しかも任那の王が都を置いた所は古金海湾沿いであり、古金海湾を挟んだ向こうには倭人が住んでいたと思われる所である。朝鮮半島の倭人はかなり広く活動していたと思われ、朝鮮半島南岸の東は釜山から西は栄山江に至るまでの多島海は、海の民で航海の達人だった倭人の活躍していた地域であり、その地域の王であるから倭王であっても不思議ではない。

また、魏志韓伝には馬韓の月支国に都をおいていた辰王のことが書かれていて、弁辰諸国も服属させていた。馬韓に都しているが、その南の弁辰の王を名乗ったとも解釈できる例で、加耶に都する王が倭王を名乗ったとしても不思議ではない。

ところで、騎馬民族は農耕地帯を征服した時の統治政策は、被征服民族を用いて統治する政策ではなく、その近隣の民族を重用して統治する政策を採ることが多い。例えば、モンゴルが中国を征服して「元」を建てたときは、漢人よりは西域にいた色目人の方を重用した政策をとった。

同様に、狗邪(くや)韓国を征服した騎馬民族は、韓人よりは倭人を重んじる政策を採り、さらに騎馬民族は歩兵不足を補うために、北部九州沿岸部の首長層からの倭兵の出兵に期待して、彼ら首長層への影響力を強めて、倭王を名乗ったのではなかろうか。このような事情で、狗邪(くや)韓国を征服して自らの支配する地域を「任那」=王の国と呼んでいたが、任那王ではなく倭王を名乗ったものと思われる。

このように解釈することにより、「七支刀」に書かれてある「倭王」と「侯王」の謎が解ける。

この任那にいた倭王が、高句麗戦での400年と404年の敗北後、高句麗に雪辱をするためには百済との同盟だけでは力不足と考え、当時交流があった畿内のヤマトの隣の河内へ移動して、国力の充実を図ったものと考えられる。

のちの時代に百済王族や高句麗王達が渡来してくるのは、国が敗れた結果の亡命であったが、任那の倭王たちは、敗戦の結果の亡命とは言えず、高句麗への都を襲われたことへの復讐と言う、かなり積極的な理由で日本列島へ移動したと考えられる。

このことを考古遺跡の資料から見ていくことにする。

任那加羅(金官加耶)があった大成洞古墳群(金海市)は、旧狗邪(くや)韓国のあった土地で、3世紀の後半頃以降に、騎馬用甲冑・馬具・蒙古鉢形冑・珪甲・轡(くつわ)などの北方騎馬民族文化の副葬品が出土している(「騎馬文化と古代のイノベーション」 kadokawa 2016年刊 P118 李尚律)。そして、騎馬文化を副葬する王たちの墓は、前の支配者の墓を破壊してその上に造られた物もあり、騎馬民族が支配者層をなしたと思われる。指導者層が騎馬民族である事は、王を旱岐(かんき)としており、モンゴルのジンギス・カンの例に見られるように、騎馬民族の指導者層はいずれも「カン」という音を共通にしていることからも伺える。

ところが、この任那加羅(金官加耶)では、騎馬民族の墓制である木槨墓を最後に五世紀前葉以降は王の墳墓が築造されていない。つまり王がいなくなった。大成洞古墳群を長年にわたり発掘調査してきた韓国の申(シン)教授は、「五世紀前葉に金海大成洞の集団が、突然行方知らずになった」と述べており、「日本列島への集団移住も否定できない」としている。理由は、集団失踪した5世紀前葉と全く同じ時期に、日本列島の古墳は騎馬文化を伴った中期古墳時代に急激に変わり、同じ時期であり、中期古墳文化への急激な変化をもたらしたのは、大成洞古墳群の集団とすることも考えられるからだ。

2000年になり、大成洞古墳群の発掘調査報告書である「金海大成洞古墳群Ⅰ」(慶星大学校博物館)が発行された。そこでは発掘を推進した申敬澈(シン ギョンチョル)氏はかねてよりの持論をまとめて、注目すべき提言をしている。それによると、大成洞古墳群で王墓が築造されなくなるのは、5世紀初~前葉であり、王墓が築かれなくなるのは、事実上の金官国の滅亡であり、それを盟主とする前期加耶連盟も瓦解した。そして金官国の住民のみならず、それと関わりを持った慶尚南道西部地域や全羅南道の栄山江流域の民を巻き込み、日本列島への移動が起こったという提言であり、古墳が築かれなくなり、移動が起こった理由として高句麗の加耶侵攻などをあげているという。以上は、田中俊明著「古代日本と加耶」(山川出版社 2009年刊)に書かかれてあった。

事実上の任那加羅(金官)国の滅亡とは、任那加羅(金官)国王が任那国からいなくなったから起きたことであり、前期任那連盟の崩壊の理由としても説得力がある。しかし、金官加耶国の滅亡は文献的には532年の事とされており、532年まであった金官国とは何であり、それと日本列島へ移動した任那(金官)国王たちとの関係が気になる。

この問題では、朴天秀(パク チョンス)氏は「加耶と倭」(講談社選書メチエ 2007年刊)で、金官国は古今海湾沿いから背後の土地に移動して存続したという見解を示している。少し長くなるが、金官国(私の言うところの任那国)の成立のところから、以下引用する。

『金官加耶の成立は、金海市内の中心部に位置した大成洞古墳群をその始まりとする。三世紀中葉を起点に丘陵頂上部に王墓域が形成される、殉葬が行われるといった良洞里古墳で見られない特徴が認められる。土器様式と威信財である筒形銅器の分布から見ると、洛東江以東の東莢(トンネ)地域に位置した福泉洞古墳群の造営集団と連盟関係を結び、四世紀初めを前後した時期に最も発展したと考えられる。その圏域は、金官加耶様式土器の分布から、東側は東莢(トンネ)福泉洞古墳群が位置する釜山地域、北側は昌原市茶戸里古墳群が位置する進永地域、西側は三東洞(サムトンドン)古墳群が位置する昌原盆地を含めた地域と考えられる。

ところで、「広開土王碑」の庚子年を前後に、これまで金官加耶と同盟関係にあった東莢(トンネ)地域の福泉洞古墳群に、新羅文物が急激に出現することからわかるように、洛東江東岸の東莢(トンネ)地域が新羅の影響力の下に入っていく。また、この時期を前後して大成洞古墳群では王墓である大型木槨墓の造営が停止する。その後、古金海湾一帯には五世紀以後の加耶地域で普遍的に現れる大型高塚が造営されなくなるが、これは金官加耶の衰退を象徴的に示している。しかし昌原市茶戸里古墳群では、六世紀初めに造営された大型横穴式石室墳が確認されており、その中心邑落は古金海湾から背後の茶戸里古墳群が位置する進永一帯に移動し、五三二年、新羅に投降するまで存続していたと推定される。』

朴(パク)氏は、古金海湾一帯に大型高塚が造営されなくなる現象を金官加耶の衰退としているが、この現象は申(シン)氏が説くように、王たちの日本列島への移動とすべきと考える。この移動の後に、朴(パク)氏が説くように古金海湾の背後にある北西側の邑落が金官国とされたのであろう。

したがって532年に滅亡した金官国とは、この古金海湾の背後にあった国のことと思われ、広開土王碑に書かれている任那加羅とは地理的に少々のズレがあると考えられる。このような事情で、大成洞古墳群の集団(任那加羅)の日本列島への移動はあったものの、金官国という名前は残った。しかし、大加耶(高霊)が加耶の盟主となった頃は、金官国は「三国史記」では南加耶、「日本書紀」では南加羅と記されるようになったのであろう。

五世紀初め頃に畿内へ大量の渡来人が来たことは通説となっており、この時期の渡来人の故郷は加耶とするのも通説である。

加耶から多くの渡来人を引き連れていた指導者はいたはずであり、渡来の規模からしてその人物とは、王侯クラスの権力者だったと言えるのではなかろうか。だとすると、申(シン)教授の説である任那加羅にいた王が多くの民を引き連れて、畿内に来入したという考えは十分に成り立つ。

そしてその王たちは河内にたどり着いて、河内王権を樹立したのではなかろうか。それについては次章で述べる。

このような私の考えに対して、通説は4世紀末にはヤマト王権は朝鮮半島南部に進出して、何らかの権益を得ていたというものである。しかし、この説は「日本書紀」が引用する「百済記」の加耶7国平定記事以外には根拠のないものと言える。それで、広開土王碑に記されている「倭」をヤマト王権の「倭」とする説を採用するが、この説は先にも述べたように最近は揺らいでおり、加耶へ応援に行った倭兵とするのが最近の説であり、ヤマト王権が朝鮮半島南部に進出していたという説をとっていない。

しかし、まだまだ4世紀末にはヤマト王権は朝鮮半島南部に進出していたという説は、通説とされているのが現状である。しかし、この説は「日本書紀」が引用する「百済記」以外には根拠がなく、「百済記」は亡命百済人の書いた書物であり、「貴国(かしこきくに)」という「媚びへつらった称」と言われてもやむを得ない表現などがあり、同じく「日本書紀」が六世紀代で引用する「百済本記」と比較すると、信頼性が乏しい。

このような信頼性の乏しい史料に頼るのではなく、あくまでも同時代史料である「七支刀銘文」と「広開土王碑文」を読み解いていくと、私の達した結論になると思う。

邪馬台国と大和王権成立の謎へ戻る