第5章 渡来人による河内王権説・試論

目次

(1) 「倭の五王」の比定と応神・仁徳一体説による任那加羅国王の東遷

(イ) 任那加羅から渡来してきた倭王とは誰か

(ロ) 応神・仁徳一体説と、その人物による渡来と河内政権の樹立

(2) 加耶からの移動を示す日本側の資料、日本神話の二元構造

(イ)溝口睦子氏の王権神話の二元構造説

(ロ)高句麗戦の敗北が新しい思想=神話を必要としたのか

(3) 「王権神話の二元構造」と氏姓制度の二元性

(イ)二つの神話大系を、別々に担っている氏族グループ

(ロ)直木幸次郎氏が論じる氏姓制度の二元性

あとがき

(1) 「倭の五王」の比定と応神・仁徳一体説による任那加羅国王の東遷

(イ) 任那加羅から渡来してきた倭王とは誰か

前章で述べたように、倭王すなわち任那加羅の国王は金官国(今日の金海市)を本拠地とし、高句麗に襲われた後に、河内へ遷都したと思われる。江上氏の騎馬民族王朝説では、「韓倭連合王国」の河内遷都の時に大伴・中臣・久米などの諸豪族を伴っていたと述べており、申(シン)氏は、金官国の民のみならず、慶尚南道西部地域や全羅南道の栄山江流域の民を巻き込み、日本列島への移動が起こったと述べており、両氏の述べている事は概ね一致している。江上氏の説が21世紀になり、韓国の大成洞古墳群の発掘調査の結果、有力な傍証を得たと言える。金官国王の墓が突然築かれなくなったということは、一般的には金官国の衰退と言われているが、考古資料から金官国と畿内は交流が深かったことが明らかとなっており、金官国には広大な大阪平野の存在が知られていたと思われ、元来が遊牧民出身であり、土地への執着心が薄い文化の持ち主である国王らが、現住地を捨てて、そこへ移動するということは充分に考えられる。

5世紀前葉に畿内に多くの渡来人の来入があった事は日本史での通説であり、このようなことは充分に考えられるが、金官国は前期加耶連盟の盟主であり、このような大国の国王が、自国のみならず周辺の民を伴って大移動があったとすると、従来の通説以上に大規模な渡来人の来入である。日本の側にも何らかの大規模な痕跡を残しているはずだと思われる。それがあった。

実は21世紀になり江上説はもう一つ有力な傍証を得ることになるが、それは氏姓制度の二元性であり、これが、日本史側での任那加羅国王達の移動の痕跡と思われる。6世紀の氏姓制度の二元性は、外来文化持った氏族グループと、土着文化を持った氏族グループとの二元性である事が判明してきたのである。つまり5世紀に新しい外来文化を持った豪族(氏族)が来入したことの痕跡と思われる。そしてこの痕跡は渡来人による河内王権の痕跡でもある。これらについては次節以降で述べる。

前章で述べた申敬澈(シン ギョンチョル)氏の提言は、日本史の側からすると大規模な渡来人の来入とすることも可能かもしれないが、かなり大規模な来入であり、江上説により解釈していく方が良い。何故ならば高句麗が滅亡した際に、高句麗王たちは日本列島へ移住して武蔵の国に高麗郡を築いている。滅亡した国の亡命でも一郡を築くほどの規模である。ましてや、滅亡したわけでもない前期加耶連盟の盟主・金官加耶国が自国民のみならず、周辺の民も巻き込んで日本列島へ移住したとすると、その規模は一国を築くほどの規模であったとすべきだからである。

つまり、江上説による韓倭連合国の河内への遷都、言葉を替えれば、河内での新政権樹立と言う解釈が、金官加耶国王たちの日本への移動の解釈として最も合理的である。しかしネックとなる事がある。江上氏は遷都の時期を4世紀末から5世紀初めとしている事である。申(シン)氏は金官国の事実上の滅亡、すなわち日本列島への移動は5世紀初~前葉と述べており、江上説により解釈していくためには、江上説の修正が必要となってくる。具体的には、倭が高句麗に敗北した404年から倭の五王の「讃」が宋に入貢した421年までの間に、河内に遷都したと修正が必要となる。

実は私は申敬澈(シン ギョンチョル)氏の提言を知る前から、江上氏は4世紀末から5世紀初めとしている河内遷都の時期の内、4世紀末ありえないという結論を得ていた。

この修正作業は5世紀の問題になるので、「倭の五王」問題に絡んでくる。倭の五王については次に詳しく述べるので、以下簡単に述べる。まず5世紀初~前葉とするためには、有力な学説である応神・仁徳同一人物説を採る。更に、倭王「讃」は履中天皇説と仁徳天皇説があり、通説とされるものは無いが仁徳天皇説を採る。この両説を採用することにより、江上氏が応神天皇により4世紀末から5世紀初めに韓倭連合国の河内進出があったとしていた説は、仁徳天皇によって5世紀初~前葉に河内進出があったという説に修正される。

この説を説明するために、まず「宋書」に記載されている倭の五王について説明する。

*応神・仁徳同一人物説で、倭の五王を比定する

倭の五王とはどの天皇を指すのかよくわかっていなく、諸説がある。しかし最後の「武」は雄略天皇のことだということでは、諸説は一致している。

倭の五王とは、「宋書」に書かれている「讃」「珍」「済」「興」「武」で、その外交年表を下記する。

421年 讃 宋に朝献し、武帝から除綬の詔をうける。(『宋書倭国伝』)

425年 讃 司馬の曹達を遣わし、宋の文帝に貢物を献ずる。(『宋書倭国伝』)

430年 ? 1月、倭王は宋に使いを遣わし、貢物を献ずる。(『宋書』文帝紀)

438年 珍 これより先、倭王讃没し、弟珍立つ。この年宋に朝献し自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と称し、正式の任命を求める。珍はまた、倭隋ら13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍にされんことを求め許される。(『宋書』倭国伝)

4月、文帝、珍を安東将軍倭国王とする。(『宋書』文帝紀)

443年 済 文帝に朝献して、安東将軍倭国王とされる。(『宋書』倭国伝)

451年 済 文帝から「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍を加号される。安東将軍はもとのまま。23人に、宋朝から軍・郡に関する称号を与えられる。(『宋書』倭国伝)

済 7月、安東大将軍に進号する。(『宋書』文帝紀)

462年 興 3月、孝武帝、済の世子の興を安東将軍倭国王とする。(『宋書』倭国伝)

477年 武 これより先、興没し、弟の武立つ。武は自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王」と称する。(『宋書』倭国伝)

478年 武 上表して、自ら開府儀同三司と称し、叙正を求める。順帝、武を「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王」とする。(『宋書』国伝)

次に倭の五王は、どの天皇に比定されるか検討してみる。

『古事記』には年次の記述は無いが、文注として一部天皇の没年干支を記している。この没年干支を正しいものとして、それを手がかりに、倭の五王を比定する説がある。『古事記』は天皇の没年を次のように記す。

・十五代応神、甲午(394年)

・十六代仁徳、丁卯(427年)

・十七代履中、壬申(432年)

・十八代反正、丁丑(437年)

・十九代允恭、甲午(454年)

・二十代安康、 記載なし

・二十壱代雄略、己巳(489年)

・二十六代継体、丁未(527年)

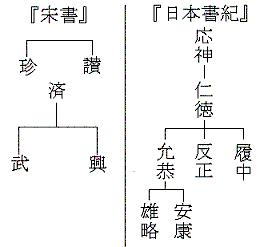

次に『宋書』と『日本書紀』が記す系図を図式化して記す

『古事記』の没年干支を正しいとすれば讃=仁徳、珍=反正、済=允恭、興=安康、武=雄略となる。しかし、『宋書』の珍は讚の弟としている記述と、一ヶ所だけ「記・紀」と矛盾する。それで讃は反正天皇の兄である履中天皇だとする説がある。しかしそれだと先ほどの年表と比較すると、421年には履中天皇は即位していないので矛盾する。仁徳説でも履中説でも「記・紀」と『宋書』は矛盾をきたすので、通説とされるものは無い。

仁徳天皇説を採る有力な根拠は、古事記の没年干支だけではなく、仁徳天皇の名前である「オオサザキ」と「讃」は音が似ており仁徳天皇が「讃」と名乗ったと思われるからである。また、『宋書』の解釈では必ずしも珍は讚の弟と解釈する必要はなく、讚が死して次の王は宋へは使いを遣わさなかったが、その弟の珍が使いを遣わしたという解釈も可能である。

前章で述べた申(シン)氏の提言である、金官加耶国王達が日本列島に移動した時期は五世紀初~前葉とされており、これが任那加羅国王の河内遷都だと思われるので、有力な学説である応神・仁徳同一人物説を採用したうえで、讃は仁徳天皇だったとすると河内遷都の時期に対応する。応神・仁徳同一人物説については次に詳しく述べる。

「讃」=履中天皇説もあるが、彼は在位年数が短い事もありその説は取らずに、「讃」=仁徳天皇、「珍」=反正天皇、「済」=允恭天皇、「興」=安康天皇、「武」=雄略天皇という説を採用する。

(ロ) 応神・仁徳一体説と、その人物による渡来と河内政権の樹立

応神・仁徳同一人物説にのっとり、任那加羅国王の東遷を推測してみる。同一人物とされる応神・仁徳の名前は仁徳天皇に代表させる。理由は、応神天皇は生まれる前から神意により天皇になる事が定められて「胎中天皇」とされる等、神話的色彩が濃く、「古事記」上・中・下巻のうち伝説的部分とされる上・中巻の最後が応神であり、現実の世となる下巻の冒頭が仁徳となっており、名前を二つ持つ人物をどちらかの名前で呼ぶとすれば、伝説の世の人物よりは現実の世の人物である仁徳天皇がふさわしい。もちろんこの場合は、仁徳天皇は応神天皇の説話も持つ人物となる。

同一人物説は、両者には共通する説話があること等がその理由となっている。直木幸次郎氏の「大和王権と河内王権」(吉川弘文館)収録の「応神天皇は実在したか」に詳しいので、第3章で書いたが概要を再度紹介する。

まず一点目は、池の築造があげられる。両天皇では池の名前が違うが、河内地方開拓の創建者の説話とおもわれ、両人物ともに創建者となってしまうので、一人の創建者の説話と理解した方が合理的だからだ。これは、応神天皇は九州から畿内へ入ったなどの新王朝の創健者の伝承を持つが、多くの池堤を構築して大阪平野を開拓したのは仁徳天皇の説話で、ここでも創建者が二人になってしまうので、同一人物説の根拠となっている。

二点目は、古事記「仁徳記」の黒日売(くろひめ)と「日本書紀」「応神紀」の兄姫(えひめ)の物語の類似であり、同一人物の話が応神の話になったり、仁徳の話になったりしていると考えられる。

三点目は、枯野という船の話である。古事記「仁徳記」では、この船の壊れたもので塩を焼き、残った木で琴を作った。この船のことは「日本書紀」では「応神紀」に記載されており、やはり塩を焼き、琴を作った。大筋同じ説話が応神の話になったり仁徳の話になったりするのは、もとは両天皇が一体であったことを思わせる。

その他、「古事記」にある髪長比売(かみながひめ)で、「日本書紀」では髪長姫となっている人物の物語で、どちらも応神天皇の処に記載されている説話がある。要するに応神天皇が姫を召しよせたところ、仁徳天皇は髪長姫の「容姿の端正」に感じ入り、人を介して自分に賜るよう頼み込んだので、応神天皇は太子(仁徳天皇)に賜ったという話である。これは一人の女性を父と子が争うという物語の内容である。この父と子、または兄と弟が一人の女性を争うというタイプの話は「記・紀」の中に数例見られるが、髪長姫の説話以外は、親子・兄弟のような近親者でも命を失うか、失脚している。応神・仁徳父子が唯一の例外であり、この説話は疑わしいと思われる。

元々は、応神天皇である仁徳天皇が髪長姫を召したという説話が、両天皇が分離したことにより、親子の間で髪長姫を譲ったという話に変化したものと思われ、両天皇が一体であったことを窺わせる説話である。

他にも仁徳紀40年条に書かれてある播磨佐伯直阿俄能胡(アガノコ)が、「播磨国風土記」では応神天皇の話で阿我乃古(アガノコ)として登場している例がある。地方豪族出身と思われる人物が、このような古い時代に、二代の天皇に従えた例は少なく、このような伝承が生じるのは、応神・仁徳両天皇の区別が定かでない時期があったからだと思われている。

また、奇妙なことに「日本書紀」には仁徳天皇の陵を「百舌鳥野陵」と伝えているのに、応神天皇の陵については伝えていないのである。つまり「日本書紀」によると、応神天皇は墓のない人物となっている。

更には、「古事記」の古い写本の一部が、応神陵について「百舌鳥野陵也」と注記しているのである。云うまでもなく「百舌鳥野陵」とは「日本書紀」で仁徳天皇の陵としている墓であり、これが応神天皇の墓でもあると云う注記である。この注記は卜部本などいくつかの本に存するが「古事記」原本にはなかったと思われている。何故注記が加えられたのかを考えてみると、注記が加えられた頃までは、応神陵についての伝承が確立していなかったからだと考えられる。それで「日本書紀」に応神陵の記載が欠落している理由として、応神陵に関する伝承が日本書紀編纂の時期には未だ確立されていなかったからだと考えられる。

これらの事は、応神陵と仁徳陵の区別が明瞭でなかったことを示しており、両天皇は元は一体であり、両天皇の陵は和泉の仁徳天皇陵である「百舌鳥野陵」一つだけが伝承されていたからではなかろうか。

このように応神天皇と仁徳天皇は、元は一体だったと思わせることが多く、同一人物説は通説とは言えないが、有力な学説とされている。同一人物だとすると、次に述べる、河内遷都は高句麗戦の敗北後の5世紀初~前葉と考える事が無理なくできる。

江上氏は応神天皇の河内進出は、4世紀末から5世紀初めとしているが、私は4世紀末はあり得ないと考えている。理由は広開土王碑に書かれている400年と404年の高句麗との戦争である。4世紀末に東遷したとすると、河内に本拠地を置いて、朝鮮半島へ大軍を派遣させることになり、それはできなかったと考えている。長い兵站線を考えると、強国・高句麗相手の戦争は当時では不可能だったと考えるし、河内遷都後は大阪平野の開拓と巨大古墳造営に膨大な労力を割いたと思われ、大軍派遣の余力はなかったはずである。したがって東遷の時期は高句麗戦の惨敗以降で、4世紀末はあり得ないとすべきだ。江上氏は4世紀末も候補としているのは、東遷の主人公を応神天皇としているので、4世紀末も省けなかったからではなかろうか。しかしこの問題は、応神・仁徳一体説により応神の伝承を持つ人物は仁徳であった、として解決される。

この様に考えた上で、倭王「讃」は仁徳天皇だとすると、宋書倭国伝の「讃」の記事から、河内への遷都は五世紀初~中葉のことになり、申(シン)氏が説く金官加耶国王達の日本列島移住の時期と同じ時期になる。

江上氏は河内への遷都当時は、大和を地盤とする在来の諸氏族は、古墳時代前期に大和に巨大古墳を作った権力者と無関係ではないとして、彼らは強大な権勢をふるっていたと解すべきだとして、以下述べている。私はこの強大な勢力を権勢をふるっていた勢力を、直木氏と同様に第一次ヤマト王権として考えている。

江上氏の「騎馬民族国家」(中公文庫)から引用する。

「このような形勢からみて、応神天皇によって征服王朝が創始された最初の時期においては、河内・南摂津を地盤とした天皇氏、大伴・物部両氏などの軍事的勢力と、大和を地盤とした土着の葛城(かつらぎ)・和珥(わに)・平群(へぐり)・巨勢(こぜ)などの既存の政治勢力との並存関係があり、その両者の連合・合作が漸次実現して、いわゆる大和朝廷なる天神糸・国神系豪族の連合政権が樹立されたように解される。

その間の事情をもうすこし、河内・南摂津を地盤とした天孫・天神系豪族を中心にして観察し推測してみると、まず河内・南摂津が、彼らの畿内における最初の基地として選ばれたのは、きわめて自然なことであった。彼らは応神天皇を統率者として北九州から進出し移動してきたので、瀬戸内を通過して上陸したのがその終点の河内・南摂津であったのは当然であろう。

まず彼らは、畿内征服の基地として、ここを確保することになったが、前面の大和には予想以上に大きな伝統的政治勢力があって、いっきょにこれを征服することなどとうていできそうにもない。しかし彼らが武力で占拠した河内・南摂津の沖積平野はかなり広く豊かな土地であり、またそこは上田氏も指摘されたように、海陸交通の要地でもあった。ことに韓倭連合国の担い手としての彼らにとっては、北九州・南部朝鮮にいたる海路を確保することは、軍事的にも、政治・外交的にも、また経済・文化的にも不可欠な要件であったから、大阪湾という良好な港湾を抱いた河内・南摂津は、彼らにとっておそらく申し分のない土地であったろう。

そこで、応神らの天孫・天神族の指導者たちは、ここにじっくり腰を落ちつけて、軍事的・経済的実力を養い、一方、対外的には南部朝鮮への出兵をつづけ、中国の南朝宋に通じて国際的な地位を確保し、他方、対内的には、大和の豪族たちとの摩擦・衝突をさけて、むしろ彼らの伝統的な政治権力を利用し、できるだけ平和裡に全国への支配権を拡大してゆく方針をたてたのに相違ない。そのことは、彼らの施策の実際からみて、容易に推測されるのである。

彼らはまず、河内・南摂津における軍事力・経済力の充実をはかったであろう。そのためにおそらく徙民(しみん)政策によって、ひじょうに多数の人間が集められ、また朝鮮からの渡来人の技術が各方面でおおいに利用された。厖大な労働力を投じて、溝渠を通じ、貯水池を掘り、土地を開拓して、農産の増大がはかられ、朝鮮から良馬を輸入して、馬匹を改良し、馬の飼育・馬具の製作に堪能な人たちが迎えいれられて、騎馬戦力の増強がはかられた。のちに河内が馬飼氏の中心をなすにいたったのは、そのような事情からであろう。」

以上が江上氏が推測した畿内進出の物語となり、その主人公は応神・仁徳同一人物説により、応神ではなく仁徳天皇となる。

江上説によると、相当な長期間、天神系の河内の韓倭連合国と国神系の大和の勢力は、生駒山地と二上山などを間に挟んで併存することになる。『「記・紀」』によると仁徳天皇は大和の豪族葛城氏から妃をむかえて、その妃は履中・反正・允恭天皇を生んだとされている。妃の父は伝説的人物である葛城襲津彦(ソツヒコ)であり、神功皇后記ではいったん死んだはずの人物である。実在が疑われる人物の娘との間に履中・反正・允恭という3代の天皇を生んだという話は出来すぎており、疑わしい。しかし、葛城襲津彦(ソツヒコ)は朝鮮半島に多くの伝承を残しており、お伽噺的な伝承とは云え、葛城氏は早い段階から韓倭連合国の協力者だったという説も成り立つので、河内の新政権と葛城氏の関係は重要な研究課題である。

履中天皇の場合は、「記・紀」の記載にある葛城氏との結婚は事実と思われ、併存しながら、武力ではなく平和的な政略結婚による、天つ神系と国つ神系の連合・合体の先駆けと思われる。

それでは何時、渡来人による河内政権は河内から大和へ移ったのか。つまり、「いわゆる大和王権なる天神糸・国神系豪族の連合政権」は、いつ樹立されたのか。

「記・紀」の伝えによると、宮は、反正天皇の河内の多治比の柴垣の宮を最後にして、完全に奈良盆地に移動している。仁徳からかぞえて四代目の允恭(いんぎょう)天皇が遠飛鳥(とおつあすか)に宮を造って以後、安康天皇が石上穴穂(いそのかみあなほ)、雄略天皇が泊瀬朝倉(はつせあさくら)、清寧天皇が磐余甕栗(いわれのみかぐり)というように、都はおおむね奈良盆地に造られている。天皇陵は、允恭陵が河内之恵賀長枝(えがのながえ)、雄略陵が河内之多治比高鷦(以上『記』)、清寧陵が河内坂門原(『紀』)と大阪平野に造られているが、安康陵は菅原之伏見岡(『記』)と奈良盆地に営まれたと記されている。

宮は履中天皇の磐余(いわれ)の稚桜(わかさくら)宮の例は、妃である葛城氏の本拠地近くに奈良盆地への橋頭堡を築いた程度であり、允恭天皇から奈良盆地へ移っていると言ってよく、天皇陵は安康天皇が初めて奈良盆地に造営している。このことから、允恭天皇か安康天皇のころに渡来人による河内政権は本拠地を河内から奈良盆地に遷し、大和の在地豪族と連合・合体して、大和王権が成立したと思われる。その具体的な時期は、「宋書倭国伝」によると、「済」=允恭天皇の宋への遣使は443年と451年で、「興」=安康天皇の遣使は462年であるから、5世紀中頃に大和王権が成立したと思われる。この政権は、天つ神系北方騎馬民族と、弥生時代以来の国つ神系豪族の連合・合体政権であったので、神話や社会制度に二元性が併存する体制となった。神話は天つ神系と国つ神系とが併存しており、豪族(氏族)は後の時代には、「臣・国造」系と「連・伴造」系の姓(かばね)に分離していく二大グループに分かれて併存していた。

江上氏は氏姓制度の二元性については、東アジアにおける騎馬民族征服王朝の研究から、『この氏姓制度における二元性が、一つのものから他のものに分化・派生して生じたというような副次的なものではなく、発生的に全く別個のものの併存的存在として理解されねばならないということであろう。』と述べている。この問題については次の節から詳しく展開する。

(2) 加耶からの移動を示す日本側の資料、日本神話の二元構造

(イ)溝口睦子氏の王権神話の二元構造説

記紀神話では、大国主命などの国つ神(地祇)と、天孫降臨とその子孫である天孫族の天つ神という二系統があることは、よく言われることであるが、なぜそのようになっているのかはよくわかっていなかった。この問題について、一つの神話に二系統の神があるのではなく、元々は別の神話だったものが統合されて、日本神話には二元構造があると溝口睦子氏は詳細な研究結果をまとめて「王権神話の二元構造―タカミムスヒとアマテラス」を2000年に発表した。

この説で溝口氏は、広開土王碑に書かれている高句麗戦での大敗北後に、王権を強化するために朝鮮半島の神話を導入したことで、日本神話は二元構造になったとしている。

日本神話の二元性は戦前から論じられており、三品彰英氏は天孫降臨神話が、「日本書紀」の5種と古事記とで、合計6種類有り、この6種の天孫降臨神話を命じる神により、3分類した。一つは「日本書紀」の本文と二つの一書(ある書)のタカミムスヒであり、もう一つは、有名なアマテラスで、「日本書紀」の第一の一書(ある書)に書かれている。三番目は「古事記」と「日本書紀」の第二の一書(ある書)で、タカミムスヒとアマテラスの二つの神が天孫降臨を命じたと分類し、その変遷を分析した。

三番目は折衷案であり、要するに天孫降臨を命じた神は「タカミムスヒ」と「アマテラス」の二つに神話が別れている。タカミムスヒとはアマテラスと違って有名ではない神様だが、「日本書紀」の本文では、ニニギノミコトに天孫降臨を命じるのはアマテラスではなく、タカミムスヒとなっている。天孫降臨という神話の中でも、「日本書紀」本文に書かれている最も重要な部分の神様なのに、アマテラスの方が有名だが、重要な神である。

このように天孫降臨には二つの神話大系が有り、よく言われる「天つ神」系を「タカミムスヒ」系とし、「国つ神」系を「アマテラス」系(溝口氏は単に天孫降臨神話だけに留まらない二系列なのでイザナキ・イザナミ系としている)として理解すれば、解りやすい。

溝口睦子氏は、この神話の二系列を研究し著書「王権神話の二元構造」を発表し、一般の読者にも2009年に「アマテラスの誕生」(岩波新書)を発行した。

溝口氏は6種の天孫降臨神話から、以下のように二系列に分類した。

①タカミムスヒ系神話(溝口氏はムスヒ系建国神話と呼ぶ)は、天孫降臨の司令神はタカミムスヒだけで、降臨の際に真床追衾(まとこおうふすま)に覆われているなどの特徴がる。

②アマテラス系(溝口氏はイザナキ・イザナミ系と呼ぶ)では司令神は一人だけかタカミムスヒと二人になっているもので、真床追衾(まとこおうふすま)は無いなどの特徴がある。

このように合計6種の天孫降臨神話を二系列に分類して、この二系の神話は本来別個に起源し発展した神話であって、この二系の神話によって構成される「記・紀」神話は二元構造である、と指摘した。二元構造とは簡単に言うと、支配者となった天つ神と、支配された国つ神という一つの神話があったのではなく、元々神話は二つであったが、「記・紀」編纂の時に一つのストーリーにまとめられたのだと論じている。

この二元構造について、「アマテラスの誕生」(岩波新書)で、簡潔にまとめてある文書を以下引用する。

『よく読まれる「古事記」ではなく、「日本書紀」の方をみると、「記・紀」神話の元になった「原資料」の姿がよくわかるのであるが、「記・紀」神話の原資料は、はっきりと二元構造をもっている。「日本書紀」の「神代上」と「神代下」が、まさしくその二元構造に対応する区分である。すなわち「神代上」は、イザナキ・イザナミの国生みにはじまり、オオクニヌシに終わる巻(以下イザナキ・イザナミ~アマテラス・スサノヲ~オオクニヌシ系、あるいは略してイザナキ・イザナミ系と呼ぶ)であり、「神代下」は、タカミムスヒを主神とする天孫降臨神話を中心とする巻(ムスヒ系建国神話、あるいは略してムスヒ系と呼ぶ)である。

この二つの神話体系は、下巻のはじめに置かれた「国譲り神話」によって結びつけられて、ひとつながりの物語になっている。しかしもともとこの二つは、それぞれ別個に、関係なくつくられた独立した神話だった。

結論からいえば、「神代上」の部分は、古くから伝承された日本土着の神話・伝説を集成して構成された神話体系であり、「神代下」の部分の骨組みは、第一章で述べたように五世紀になって新しく取り入れた、北方系の支配者起源神話に範をとった建国神話である。』

簡潔すぎているので、アマテラス系神話とタカミムスヒ系神話の特徴が対照的なところがある、と指摘している事を補足する。

古くからの日本土着の神話である、アマテラス系(イザナミ・イザナキ系)神話の特色

② 海洋的・水平的世界観

②能力・資質を重視する首長観

③男・女の働きを等価に見る男女観

③ 国の江南地方以南の南方系

五世紀になり新しく取り入れられた、タカミムスヒ系(ムスヒ系建国神話)の特色

①天に絶対的優位を見る世界観(前者の水平的世界観に対し上下の世界観)

②出自・血統重視の首長観

③男性優位の世界観(ムスヒ系神話に登場する神はほとんどが男神)

④北方ユーラシア大陸の北方系

タカミムスヒ系は天孫降臨の時には、真床追衾(まとこおうふすま)に覆われており、北方騎馬民族神話に共通している天から地上界に降りるとき身にまとうフェルト状のもの、つまり、真床追衾(まとこおうふすま)での降臨に象徴されている王権の絶対性=支配者起源神話であり、それと、南方系の古くから伝承された土着の神話・伝説を「結びつけている」のはオオクニヌシの「国譲り神話」だという。それでは溝口氏は、「国譲り」をどう解釈しているのか、「アマテラスの誕生」(岩波新書)から以下引用する。

『国の主権を握っているのは天つ神であり、オオクニヌシはいってみれば被支配層の神、民間の神ということになる。

本章のはじめの部分、「「記・紀」神話の二元構造」や「「記・紀」神話はどのようにして形成されたか」の項で述べたことを思い出していただきたいが、「記・紀」神話には、五世紀段階で新しく取り入れた、北方系の王権思想に基づく建国神話と、在来の土着の伝承を集成したイザナキ・イザナミ系の神話体系という、まったく異質な、二つの神話体系が入っていた。しかしこの二つは一本化されて、ひとつながりの神話として「記・紀」神話に入っている。その際二つを結びつけるためにとられた方法が、イザナキ・イザナミ系の主神「オオクニヌシ」が、建国神話の主神「タカミムスヒ」に、国の支配権を譲ったという筋書きである。二系統の異質な神話は、そのような形で結びつけられている。この国の支配権を譲る部分が「国譲り神話」と呼ばれている。この部分を、私はあとから加えられた後次的なものとみるのである。そう考える理由の一つを次にあげておこう。

「国譲り」とは何だったのか

タカミムスヒは「国譲り神話」で、天孫を降臨させる準備として、何度も地上に使者を送り、地上世界の主神であるオオクニヌシに支配権を譲るようにと出雲で談判する。そしてその結果遂に国を譲らせることに成功して、地上世界にはもはや誰一人、はむかう人はいないことを確認した上で天孫を天降らせる。これがこの神話の内容である。

ところがそのあとの天孫降臨神話では、いざ天降った天孫は、オオクニヌシとは何の関係もない九州の日向に降り立ち、そこから東征の長い旅をして大和に辿りつく。その間多くの敵に出会って戦いを交え、戦闘で兄を亡くしたりもするのである。天孫降臨から神武東征にいたる建国神話のなかで、オオクニヌシの「オ」の字も語られることはなく、「国譲り」は影も落としていない。いったい「国譲り」とは何だったのか。

ここに「記・紀」神話の物語上の大きな矛盾があることは以前から指摘されている。私はこれを、建国神話が国譲り以前にすでにできあがっていたことから生まれた矛盾であろうと解釈する。すでにある建国神話を変更して、あとでできた「国譲り」との細部での辻褄合わせをするだけの余力が、神話の最終的作成者にはなかったのである。従来天つ神・国つ神からなる「記・紀」神話の構造について、これを日本神話が古くからもっていた、日本神話に固有の構造とする見方が一般的であった。しかし私は、これまでも述べたように、五世紀以降、ヤマト王権時代に、王権の側によって作られた構造であろうとみている。四世紀以前の人々は、オオクニヌシの上に、さらに絶対的な権威をもつ天つ神がいるなどとは考えていなかった。

オオクニヌシ伝承は、「記・紀」神話の枠組みを外し、建国神話と切り離した上で、独立した伝承として改めて検討を加えるべきなのである。』

要するに、4世紀までの弥生時代から前期古墳時代に形成された土着の神話と、5世紀初頭に入ってきた新しい「北方系の王権思想に基づく建国神話」という二つの神話があり、「記・紀」編纂の時にこの二つの神話の統合が試みられたと論じている。「日本書紀」はもともと二つの神話だった原型を留めているが、古事記は完全な統合を試みたと溝口氏は論じている。それでは、何時、何故、新しい神話が入ってきたのだろうか。

(ロ)高句麗戦の敗北が新しい思想=神話を必要としたのか

*400年と404年の倭の惨敗

私の主張する渡来人による河内王権説に従えば、任那加羅における倭王たちの畿内(河内)進出が「北方系の王権思想に基づく建国神話」が移入した時期であり理由となるが、溝口氏は新王朝が樹立されたのではなく、旧来からのヤマト王権が導入したと論じている。「アマテラスの誕生」第1章から引用する。

『天孫降臨神話は、あらためていうまでもなく天皇家(大王家)の先祖が天から降りてくる話である。つまり、序章で「記・紀」を引いてその一部を見たように、天皇(大王)は天の至高神の子孫で、地上の国(日本)を治めるべく天から降りてきたのだという、支配者を権威づけるための神話であって、「記・紀」神話(「記・紀」に収載された神話)の核心部分をなしている。この神話については、これまですでに多くの研究があり、この章の後半で紹介するように、朝鮮半島の古代国家の始祖神話と、種々の点できわめてよく似ていることが指摘されてきている。そしてそれが、遠く北方ユーラシアの草原地帯で活躍した遊牧騎馬民族の神話につながっていることも、古くからいわれている。

しかしそのような、朝鮮半島や北方ユーラシアの神話との類似については指摘されていても、それがいつ、どのような契機で日本に入ってきたのかといった、受容の時期や動機については、これまでまだ明確なかたちでは、ほとんど議論されていないといってよい。

序章でふれた岡正雄氏は、この問題について、「高皇産霊(タカミムスヒ)を主神とする皇室族が日本島に来入し、天照(アマテラス)を主神とする先住の母系的種族と通婚するに至った」ために、両者の文化の混合が起きたというように、北方系の民族の来入によるものとみている(「日本民族文化の形成」)。岡氏がこの論文で展開している、縄文以来の日本の民族文化の形成についての壮大な見取図には、示唆に富む指摘が多々あって、従来から全体としては高い評価を受けている。しかし「皇室族」来入説の部分は、江上波夫氏の騎馬民族説と内容的に同じで受け入れ難い。江上氏の騎馬民族来入説については、考古学の佐原真氏が、「騎馬民族が到来して王朝を建てたとする江上波夫説を私はとらない。しかし、この時代にたくさんの渡来人があったこと、騎馬民族の文化が到来したことは確実である」(「日本人の誕生」)と言っているのに、私はまったく賛成である。

騎馬民族の来入はなかったが、しかしその文化は、たしかに朝鮮半島の古代国家をとおして入ってきた。では、その時期はいつか、また、そのとき日本国内はどのような状態だったのかが本章のテーマである。

なお、神武東征伝説について一つ断っておきたい。もともと天孫降臨と神武東征はひと続きのもので、九州の日向に天降った天孫が、よき地を求めて東征し、大和の橿原を王都と定めて建国するという部分を含めて、はじめて一つの建国伝説として成り立っている。しかし本書では紙幅の都合で神武東征の部分は割愛し、天孫降臨神話についてのみ述べる。この点ご了承いただきたい。』

溝口氏は何故江上説が受け入れ難いのか、詳しく書いてないのが残念だが、他人の説を批判するのではなく、騎馬民族の文化が到来したのは対高句麗戦の惨敗がその理由であると、この書物で自説を論じている。なお、「天孫降臨神話」と「神武東征伝説」は「ひと続き」のものであり、これが、「記・紀」神話の核心であると指摘している事は、渡来人による河内王権説を傍証する上でも重要なことである。そして、5世紀初頭に倭の国家形成の最初の画期を迎えたと論じて、5世紀初頭の対高句麗戦の惨敗を記載している。高句麗戦の惨敗については前章に書いたので省略する。

広開土王碑については様々な解釈があるが、いずれにしても、五世紀初頭に「倭」軍は高句麗の正規軍と激突して大敗し、朝鮮半島最南端の任那加羅まで追撃されるという事件が起きている事は確認できる。しかし重要なことは、広開土王碑に書かれている「倭」を、無批判に畿内ヤマト王権の「倭」としてはならないということだと考えている。

*四世紀末から五世紀初頭の倭国内の「大変動」

溝口氏は、この対高句麗戦の惨敗が、抜本的な体制の変革を引き起こすきっかけとなり、新しい神話を必要としたと論じる。溝口氏だけではなく、考古学も歴史学からも、四世紀末から五世紀初頭にかけて、「大きな変動が日本の社会に起きていることが、ほぼ一致して指摘されている」と溝口氏は述べている。これも長くなるが、「アマテラスの誕生」(岩波新書)から以下引用する。

『考古学の白石太一郎氏は古墳文化について、「四世紀代までと五世紀以降ではきわめて大きな違いがみられる」ことを、以前からさまざまな機会に指摘している。その違いとは、ひと言でいえば、「倭の独自性のつよい文化」から、「朝鮮半島の影響のつよい文化」への劇的な変化である。事柄は古墳の埋葬施設や副葬品、生活用具など広範囲にわたっているので、ここで詳しく紹介する余裕はないが、とりわけ目を惹くのは、「それまでまったくみられなかった馬具が副葬されるようになり」、武器・武具も「騎馬戦向きのものに大きく変化した」(「倭国の形成と展開」)といわれるような、副葬品にみられる変化である。

さらにそれらにもまして注目される考古学上の事象に、王墓とみられる巨大古墳の設営地が、この間に奈良盆地から大阪平野へと移動したことがある。応神陵・仁徳陵とされる五世紀最大級の巨大古墳は、それまで王墓級の前方後円墳が長く営まれてきた奈良盆地を離れて、はじめて大阪平野につくられた。この王墓の移動については、多くの研究者がさまざまな意見を述べているが、まだ解釈に諸説あって、定説が形成されるには至っていない。しかしどの説をとるにしても、ともかくこの時期に、倭政権内部に何らかの大きな変動が起きていたとみる点では変りなく、これを、倭政権の盟主権の移動を示すとみる見解も有力である。

歴史の断層―新王朝論

文献史学の面では、水野祐・井上光貞・上田正昭・直木孝次郎・岡田精司らの諸氏によって、この間には歴史の断絶があり、ここから新王朝がはじまったとみるべきだとする説が早くから提唱された。天皇の系譜でいえば応神、あるいは仁徳にあたる時期で、この説は応神王朝論、あるいは河内政権論とも呼ばれている。その提唱者のひとりである直木孝次郎氏は、「応神王朝論序説」で、「応神以前はそれ以後とは別な世界であると感じられていた」「現実の世は応神からはじまり、それ以前は伝説の世であるという考えが、明確な形ではないにせよ、広く七世紀の氏族の代表者や宮廷の人々に意識されていた」と述べている。私白身もそのような時代区分意識が、一部の宮廷人にとどまらずきわめて広範に、古風土記や民間の家記・系譜書の類にもみられることを指摘したことがある。七世紀の人々からみると、五世紀は二百年の昔にしか過ぎない。漠然としたものではあっても、ほぼその辺りで起こった大きな社会の変化を、人々がさまざまな形で言い伝え、記憶していたとしても不思議ではないだろう。

また上記の諸氏以外にも、塚囗義信氏は、四世紀末葉に連合政権内部に対立が起こり、内乱をとおして新たに権力を握った集団が「河内大王家」を誕生させたとする論を展開する(「ヤマト王権の謎をとく」)など、同様の見方に立つ研究者は、けっして少なくない。

敗戦の衝撃と倭政権の変革

このように、ほぼ五世紀初頭のころ、日本の歴史に何らかの大きな変動があったことは、多くの研究者の認めるところである。しかし先述の鈴木靖民氏のように、その事実を対高句麗戦における敗北と結びつける見方は、現在のところまだ一般的とはいえない。

しかし私は、鈴木氏と同じく、まさしくこの敗戦のショックが、抜本的な体制の変革を引き起こすきっかけになったのではないかと考える。この敗戦と、その後に起きた後述のような社会の変容の状況をみると、やや飛躍するかもしれないが、幕末期の黒船来航や、さらにまた唐・新羅の連合軍に惨敗した六六三年の白村江の戦いを思い起こさせるものがある。五世紀初頭の変革を含めたこの三つの大変革には多くの共通点がある。主な点をあげてみよう。

1、衝突の相手は、いずれも欧米・唐・高句麗というように、その時点で、日本より格段に高い文化や軍事力をもつ先進国である。

2、その当時の日本の国内体制は、それら先進国に文化や技術面で遅れているというだけでなく、権力の集中という点で大きく立ち遅れており、統一国家としての態勢ができていなかった。

3、それら先進国との直接衝突によって、力の差をまざまざと知り衝撃をうけた日本は、そのあと強力な統一国家の形成をめざして、国家体制の変革に本気で取り組んだ。

4、その際手本にしたのは、衝突した当の相手国の政治思想や文化・技術・軍事力などであって、それらを懸命に学び、摂取して大きく体制を変えた。』

以上で引用を終える。

この様に、溝口氏はほぼ5世紀初頭に日本の歴史に何らかの大変動があったことは、多くの研究者が認めるところであるという。それで、河内王権論など歴史の断層=新王朝論も有力であるが、溝口氏は自説はまだ一般的ではないとしながらも、高句麗戦の惨敗が、倭王権の抜本的な体制の変革を引き起こしたと論じている。つまり、王権の交代はなく、王権の革命的な変化=相手国の文化・技術・軍事力の摂取があったという説である。その結果相手国の王権思想である、高句麗の建国神話が導入されたと説く。対高句麗戦が、ほぼ5世紀初頭の日本の歴史の大変動の原因であるとする点は、私の説く「韓倭連合国」の東遷説と同様であるが、溝口氏は白村江の惨敗の例などから、旧来のヤマト王権が国家体制の変革に乗り出したと以下論じている。

以下も「アマテラスの誕生」から、引用する。

『この天に由来する王権思想は、高句麗をとおして百済・新羅・加羅など朝鮮半島の諸王国が軒並みに取り入れた、当時流行の思想であり、その元を辿れば、朝鮮半島の北に広がる北方ユーラシアの遊牧民族が古くからもっていた王権思想でもあって、匈奴以来の北東アジア全域を覆う、いわば普遍思想ともいえるものだった。そしてそれは、強力な王権をつくる上できわめて有効な思想であることが、すでに匈奴以来、北方ユーラシアの地に興亡した国々によって実証ずみだった。当時日本の支配層が、現状を打開する上でとり得る道は、この北方系の王権思想を取り入れて抜本的な体制の変革を行うか、あるいは従来の豪族連合方式を改良・改革し、土着の思想を進化させて乗り切るかの二者択一だったと思われる。しかしこの時期に、ゆっくりと時間をかけて、独自の道を切り開くだけの時間的余裕はなかった。百済や新羅、そして加羅と同じように、倭国も前者を選択したのである。』

このようにして、タカミムスヒ系の神話が導入されたという。溝口氏は5世紀初頭に、外来の王権思想=王権神話が導入されたとして、天つ神系と国つ神系に分かれている「『記・紀』神話」を、元来は別々の神話だったとして、見事に解析した。このタカミムスヒ系神話の導入という溝口氏の王権神話の二元構造説は、騎馬民族征服王朝説では、河内に進出した騎馬民族が持っていた神話として、この二元構造説にそのまま組み入れられる説である。というよりは、騎馬民族征服王朝説の方が、「王権神話の二元構造説」にふさわしいと考える。

五世紀初頭にタカミムスヒ系神話が日本列島に入ってきたという処までは充分に説得力があると思う。その時期が倭の激動期だった事は様々な点で証明されている。その激動の原因は、ヤマト勢力の高句麗戦の敗北にあるというよりは、ストレートにタカミムスヒ系神話を奉じている集団が、同時期にしかも大量に河内に進出して来て新政権を築いた、という推測の方が合理的だと思う。

* 当時のヤマト王権が、新羅の王都まで長期間にわたり大軍を派遣できたか

以前にも述べたが4世紀末から5世紀初頭に畿内のヤマト王権が、朝鮮半島の新羅の都や朝鮮半島中部の帯方郡の故地で戦争をしたという事が、戦争にとって大切な後方支援のための兵站(へいたん)ルートが長すぎて、疑問に思っている。

中国の三国時代に、蜀の諸葛孔明が五丈原の戦いのために、蜀の桟道(さんどう)という兵站(へいたん)ルートを築いた話は有名である。また現代では、ベトナム戦争でのホーチミンルートという北ベトナムと南ベトナムを結ぶ兵站(へいたん)ルートが有名で、アメリカ軍はこのルートの破壊を目論んだが、ラオス領土にある事もあり破壊できなかった。これがアメリカの敗北につながった一因でもある。それほど、戦争にとって兵站ルートの確保は生命線である。その生命線が確保できずに、大軍を動かす事は自殺行為に等しい。しかも広開土王碑文から解る事は、399年に倭は新羅の国境に大軍を派遣しており、翌年には都にまで攻めており、戦闘が長期間にわたっており、長期間にわたる武器や食料などの補給が欠かせなかったということだ。果たしてヤマトに本拠地を持つ勢力が、このような長期間にわたり、大軍に武器や食料を補給し続けられたであろうか。

しかも相手は新羅だけではなく強国・高句麗であり、400年と404年の戦いの「倭」が畿内ヤマト勢力だとすれば、大軍を支える為に、畿内から朝鮮半島までの兵站ルートの確保が必要不可欠だが、それが4世紀末から5世紀初頭に確立出来ていたとは思えない。何故ならば、畿内から朝鮮半島までの兵站ルートの途中にかなり強大な吉備の勢力が有り、中南九州には熊襲がいる。さらには、後の継体天皇の時代に、北九州で磐井の反乱があった事などから、当時兵站ルートはあったとしても、それが大軍を長期間にわたって動かすほどに確立していたとは思えず、「倭」が畿内のヤマト王権だとは思えない。

404年の戦いは、倭が今のソウル付近でゲリラ戦をしていたのを高句麗が破ったことを、碑文が誇大に書いていることも考えられる。その場合でも畿内からゲリラ部隊のみを派遣することは考えづらく、朝鮮半島の南端には、本隊ないしは兵站部隊が駐留していなければならない。400年の戦争では、倭は新羅の都にまで迫っており、かなりの大軍の長期派遣であり、兵站ルートの確立は必要である。

4世紀末から5世紀初頭に高句麗と戦った「倭」が、畿内勢力だったとする説に疑問を持っている歴史家は少なくない。この「倭」を畿内勢力とすることは定説とは言えないと思う。江上波夫氏は騎馬民族が畿内へ進出した時期を4世紀末から5世紀初と述べていることについて、5世紀初に絞るべきだと考えていた。更には申(シン)氏の新たな提言を受けて、江上説は5世紀初~前葉に修正すべきだと考えている。私の渡来人による河内王権説では、高句麗戦の敗北が国力を充実して高句麗戦に備える為に、任那加羅の倭王達の畿内・河内進出を招いたと考えている。

また、溝口氏が説くように高句麗戦の敗北が新しい神話=(思想・文化)導入の契機だったとしても、それを受け入れる何らかの下地が必要だと思うが、4世紀にはそれらしきものは見出し得ない。溝口氏が説くように白村江の惨敗が律令体制を構築していく契機になっているのは事実と考えるが、しかし律令体制移行への下地があって可能であった。「日本書紀」に書かれている「大化の改新」の勅の存在は信用できないとしても、白村江敗戦前の孝徳天皇期に一定程度の下地(例えば「評」(こおり)の設置)があって、天智天皇期の中央集権化があるのは事実である。黒船来航と明治国家の創設も然りである。何の下地もなく、ヤマト王権が今までの神話を捨てて、新しい神話を導入出来たとは思えない。やはり、新しい神話は旧来からのヤマト勢力が導入したのではなく、河内の新勢力である任那加羅の倭王達が、朝鮮半島から持ち込んだと理解する方が合理的である。

(3)「王権神話の二元構造」と氏姓制度の二元性

(イ)二つの神話大系を、別々に担っている氏族グループ

続いて溝口氏は、「神話の二元構造」という外来と土着、二つの文化(この場合主として神話や神々)が、別々の氏族グループによって、はっきりと別れて担われている現象があると論じている。つまり、氏姓制度ではアマテラス系神話を奉じる臣(おみ)・君(きみ)・国造(くにのみやつこ)グループと、もう一方の、タカミムスヒ系神話を奉じる連(むらじ)・伴造(とものみやつこ)グループの、二つのグループに別れると示唆している。

氏族が天つ神系神話を奉じるグループと、国つ神系神話を奉じるグループに別れていることは、まだ作業途上の仮説段階であるとしながらも江上波夫氏が論じていたことであり、これは「騎馬民族征服王朝説」にとっては、征服の痕跡を示す、中核となる理論だと言える。私の渡来人による河内王権説も、江上氏の説と大筋においては同じでありそれがほとんど論証されたと言って良い。

神話の二元構造で、タカミムスヒ系神話とアマテラス系神話は其々どの氏グループによって担われていたのか。氏は姓(かばね)と呼ばれる称号を持っていて、上級の氏は「臣」(おみ)・「連」(むらじ)・「君」(きみ)の姓(かばね)に別れていた。

この姓(かばね)は二大別できて、一方は氏の名に「地名」をつけている「臣」・「君」のグループとして、例えば臣では「平群(へぐり)」「巨勢(こぜ)」「紀」であり、君では「上毛野」「大三輪」「宗像(むなかた)」の各氏がある。

他の一方は、王権内での「職名」を氏の名にしている「連」グループで、例えば、「大伴」「物部」「中臣」の各氏である。このように氏の名前から二大別できる。氏(うじ)の成立は六世紀になってからと思われ、姓(かばね)の成立も、早くて6世紀後半以降からと思われているが、溝口氏はグループ分け自体は5世紀段階からあったという。

この二大別できる氏グループ別けと、二つに別れている神話を奉じるグループとが、それぞれ結びついて、タカミムスヒ系神話は「連」系グループに結びつき、イザナキ・イザナミ系神話(アマテラス系神話)は「臣」・「君」系グループに結びついていると云う。

まず、氏グループと大王(オオキミ)及び神話との関係について、「アマテラスの誕生」第3章から引用する。

『第一章でみたように、五世紀前葉にヤマト王権が発足するころ、日本はまだ豪族連合段階で、「倭王」は盟主的な存在にしか過ぎなかった。その盟主的勢力の一つであったのちの大王家が、北方系の天降り神話や統治方式を取り入れてヤマト王権を発足させると、豪族たちは、大王家との関係の取り方によっていくつかのグループに分かれていった。そのグループ分けが「臣」「君」「連」となって、のちのちまで残ったと考えられる。このグループ分けは、ある意味では江戸時代の親藩・譜代・外様といった色分けにも似た、基本的に大王家との政治的な距離の差による類別である。

「連」は、大王家の同伴者として、その配下に入った豪族であり、「臣」「君」は大王家に比肩する勢力としての自負をもつ半独立的な豪族で、そのなかの有力な氏は、大王家とともに政権を担った。そこで「連」(のなかの多くの氏)は、表にみるように大王家が皇祖神=国家神として奉じるムスヒの神や、また同じ仲間のニギハヤヒなどハヤヒの神を、自分たちもみずからの先祖神とした。すなわち「連」は王権が掲げる国家神を、自分たちの神としたのである。

「臣」と「君」(の一部)については先祖伝承の成立時期に諸説あって、現在まだ定説が形成されていないが、とりあえず大王家と遜色のない家柄の出であるとして、古い伝説時代の天皇に出自を求めたといっておこう。そして「君」のなかのまた別の一部は、弥生以来の土着の伝統を守り受け継いで、スサノヲ・オオクニヌシなど土着の神々にアイデンティティを求めた。

「臣」「君」「連」の成立過程と、その出自との関係についてごく大まかにいえばこのようにいえる。』

溝口氏は、「臣」と「君」(の一部)姓の先祖は、古い伝説時代の天皇に自らの出自を求めていると述べている。これは自らの出自は大王家と遜色がない家柄だと主張しているのではないかと溝口氏は「とりあえず」の推測をしており、臣姓の氏族には、平群(へぐり)氏や、葛城氏そして蘇我氏など大王家に負けないくらいの権勢を振るった氏族がいたので、私もそう思う。更に、溝口氏は、古い伝説時代の天皇に自らの出自を求めていると指摘していることは重要で、江上氏も、存在していない伝説上の天皇に、自らの出自を求めている事の重要性を指摘していた。

君姓には比較的に新しい伝説時代の天皇を、自らの出自としている氏族(例・上毛野など)以外に、ストレートに自らの出自を大国主などの土着神話の神としている氏族(例・大三輪など)もいる事などから、「臣」・「君」姓の氏族はアマテラス系(イザナミ・イザナギ系)神話の担い手だと示唆した。

続いて、中級氏族について述べているので以下引用する。

『 「伴造」と「国造」

ここで、後の話との関係もあるので中級クラスの氏についても簡単にふれておこう『日本書紀』を見ると、詔勅の最初などに「臣・連・伴造・国造」というよびかけがあるのをしばしば目にする。これは要するに支配層の氏を総称していう用語であって、そのなかで最も代表的なものをとり出していっている。したがって上級のカバネである臣・連・君のうちの「君」は省略されているし、中級の豪族にしても、実際には伴造・国造だけではなく、それ以外にさまざまなカバネをもつ氏が多数ある。

その、中級クラスの代表の一つである「伴造」は、連の下位に位置する、王権直属の特定の職業に従事した官人で、連と同じく「鏡作造」(かかみつくりのみやつこ)・「馬飼造」(うまかいのみやつこ)・「日奉造」(ひまつりのみやつこ)というように、多くの場合、職業名を氏の名にしている。これにたいして「国造」は、臣・君に近い性格の氏で、「大和国造」・「紀伊国造」・「武蔵国造」というように地名を名にしている。もともとその地を支配していた豪族が、地方官に任命されたもので、時代によって差はあるが、半独立的な性格をもっている。

もう一度繰り返しておくと、上級の氏のなかには、一方に、土地に根を張った、大王家との関係でいえば半独立的な「臣」「君」のような氏グループがあり、また一方には大王家直属の、大王家と一体的な「連」と称される氏グループがあった。大王家が新たに取り入れた外来の北方系の神話や神々は、後者の「連」系の氏グループによってもっぱら担われ、土着の、弥生以来の神話や神々は、「君」系(のなかの一部)の氏グループによって担われるという現象が、ヤマト王権下では起きていたということである。

なお、同じ「君」、あるいは「連」のグループのなかに、先祖伝承の種類を異にする氏がなぜあるのかという問題や、平安初期に編纂された氏族書『新撰姓氏録』(しんせんしょうじろく)によると、土着の神話や神々を担う人々が思ったより少数であることなど、疑問点は種々あるが、それらの問題については別の機会に譲りたい。

ともかくヤマト王権時代の支配層は、このようにしてこの時代の神話や神々の二元構造、すなわち世界観や思想・文化の二元構造を、氏グループに分かれた形でわけもっていた。』

ここで溝口氏は、「『新撰姓氏録』(しんせんしょうじろく)によると、土着の神話や神々を担う人々が思ったより少数であることなど、疑問点は種々あるが、」と述べているのは、オオクニヌシなどのアマテラス系(イザナミ・イザナギ系)神話の神を先祖としている氏族とは『新撰姓氏録』の分類での「地祗」系氏族のことで、タカミムスヒから逆転してアマテラスが皇祖神になった割には、担っている氏族の数が少ないことを言っており、その問題等については、別の機会に譲ると述べている。私はこの現象は、アマテラス系(イザナミ・イザナギ系)神話は血統を重要視していないので、臣姓の氏族には存在していない伝説上の天皇に自らの出自を求めたために起きたと考えている。

ここでは「連」・「伴造」系氏族は明確にタカミムスヒ系神話の担い手としているが、「臣」・「国造」系氏族については、一部はイザナミ・イザナギ系神話の担い手としているのみで、全てがイザナミ・イザナキ系神話の担い手であるかについては、ともかく大和王権の支配層は、神話や神々の二元構造を、氏グループに分かれた形で分け持っていた、と述べるのみであった。

しかし、直木幸次郎氏は「王権神話の二元構造」を読んだ後に、溝口氏の説を発展させて、「臣」・「国造」系氏族は、自らの先祖をタカミムスヒ系神話の皇孫である天皇であるとしながらも、イザナミ・イザナキ系神話は血統を重視していないので、タカミムスヒ系神話ではなく、「地祗」系氏族と同じくイザナミ・イザナギ系神話を奉じていたと論じている事を次に述べる。

(ロ)直木幸次郎氏が論じる氏姓制度の二元性

直木幸次郎氏らが提唱する「河内王権(王朝)」論とは、簡単に言うと、4世紀末から5世紀初頭の応神天皇の頃に、河内王権(王朝)が誕生して、4世紀の第一次ヤマト王権(王朝)に取って代わったという、王権(王朝)交代説である。つまり、私たちが教科書で教わった歴史とは異なり、4世紀末か5世紀初頭に歴史の大きな断層があるとして、5世紀初頭ごろに新王権(王朝)が誕生したという説である。この河内王権説の直木氏が、溝口説を手がかりにして、氏姓制度の二元性について述べている。「直木孝次郎古代を語る 5 大和王権と河内王権」(吉川弘文館)所収の「河内王権と日本古代の王権神話―溝口睦子氏の説を手がかりに―」から引用する。

『こう考えてよければ、五世紀に河内地域に多く居住していた連姓氏族の前身氏族たちは、ムスヒ系神話の主神であるタカミムスヒの直系の子孫と信じられた王を中心に、一つの政治的結合体―初期の国家を形成したと思われる。それは将来連姓豪族に発展する氏族を下部組織とする政権の成立を示唆する。

(中略)

右に述べたように、ムスヒ系神話を奉じ、ムスヒ系の神々を祖とする連姓氏族の前身氏族が河内政権を構成していたとすると、河内政権成立以前、私のいう第一次ヤマト政権を構成する主要な氏族は、もう一つの大きな神話体系であるイザナキ・イザナミ~アマテラス系神話と神々を奉ずる氏族であったと考えられる。その氏族は古代の日本で連姓氏族とならんで有力な臣姓氏族の前身氏族と考えてよかろう。

「日本書紀」をみると、朝廷に仕える氏族を総称するのに「臣・連・国造・伴造」または「臣・連・伴造・国造」と連称する場合の多いことはさきにふれた。右の連称で連に対するのは臣、伴造に対するのは国造で、連・伴造と臣・国造が対応する。このことから国造も臣姓氏族とともにイザナキ・イザナミ系神話を奉ずる氏族と解してよかろう。ただし臣というカバネが四世紀代にはまだ成立していなかったように、国造という地位・名称も四世紀には成立していない。だから第一次ヤマト政権でイザナキ・イザナミ系の神を奉じたのは国造の前身の地方豪族であるが、もう一つ注意しておきたいのは、四世紀のヤマト政権の支配の及んだ地域は六・七世紀にくらべるとかなり狭いことである。』

この文書はいわばイントロ部分で、続いて第一次ヤマト王権の詳細な研究結果を述べたあとに、「臣」・「国造」系氏族はイザナキ・イザナミ系神話を奉じていたと論じている。以下引用する。

『そうした国造の前身の氏族の一部が、大和を中心とする臣姓氏族の前身氏族とともに第一次ヤマト政権を構成したのであろう。そしてそのあとから、ムスヒ系の神を奉ずる連姓前身氏族が進出して、河内政権を形成したと解される。

このようにみてくると、溝口氏の提起した「王権神話の二元構造」説は、七世紀以前の日本古代史の展開を考える上に非常に有益であることが理解されよう。

臣・国造氏族とイザナキ・イザナミ系の神の関係

臣姓氏族と国造氏族が土着性の強いことを主な理由として、それらがイザナキ・イザナミ系神話を奉ずる氏族であることを論じてきたが、この考えが成立するためには、これらの氏族が土着性に強いだけでなくイザナキ・イザナミ系の神々と深い関係にあることを明らかにする必要がある。すでに述べたようにタカミムスヒ系の神話では、首長であることの資格に血統を重んじるが、イザナキ・イザナミ系神話では能力・資質を重んじる。それゆえ臣や国造の氏族がイザナキ・イザナミ系の神々の子孫である必要はないが、何らかの意味で関係の深いことは必要な条件である。それを証明するのは困難が多いのであるが、その可能性のあることを以下に述べる。』

直木氏はこの文章の後に、詳細に論じておられるわけだが、何しろこの論文は研究者向けと思われる「「日本書紀」研究」 25 2003年9月号に掲載されたもので難解であるが、「皇別氏族」、すなわち、「新撰姓氏録」で皇室の系統とされている氏族が、キーワードである。(この氏族は継体朝以降の「公」(きみ)姓を名乗った「皇親氏族」とは全く別で、ほとんどが臣姓である。)

「皇別氏族」である臣姓氏族は、伝説時代の天皇を始祖としている。欠史8代の伝説上の天皇が書紀編纂者により創造されたのは7世紀であり、イザナキ・イザナミ神話を奉じながらも、この神話では血統を重視しないので、7世紀以降に伝説上の天皇を自らの始祖にしたと言う説を論じている。以下同様に論じていた江上説の一部を「騎馬民族国家」から引用する。

『それでは、このような畿内およびその周辺の臣姓土豪の出自関係は、どうなのであろう。太田亮氏や直木孝次郎氏が関係史料によって整理されたところによると、圧倒的多数が、神武から孝元までの諸天皇の後裔であり、したがって『新撰姓氏録』では、皇別、すなわち皇室の系統とされている。しかしそのような所伝がまったく信用できないことは、そもそも神武から孝元・開化までの諸帝が実在しない天皇であることから明白で、そのような実在しない天皇に出自を求めているのは、実在した天皇に出自を関係づけられなかったことを、逆に暴露しており、皇室とは無関係な出自に相違ない。』このように江上氏は論じていた。

以下直木論文の「むすび」から、結論的部分を引用する。

『この説のもとになる拙稿「応神王朝論序説」を一九六四年に発表してから三六年たった二〇〇〇年に、溝口睦子氏の労作「王権神話の二元構造」が公けにされた。それによると日本の神話には、民衆の生活と結びついた豊富多彩な内容の神話群を持つイザナキ・イザナミ系の神話と、神話としての内容はこれにくらべると貧弱であるが、政治的には高度な内容を持つムスヒ系の神話とがあり、日本の王権の由来を語る「「記・紀」神話」はこの二つの神話体系によって構成される、という。前者の神話は土着的であって、その起源は古く(溝口氏は弥生時代にさかのぼるとする)、後者は大陸とくに北アジアや朝鮮の神話との関係が濃厚で、日本での形成は前者より新しい(溝口氏は五世紀ごろと想定)とされる。

この二つの神話の関係は私の構想する第一次ヤマト王権と河内政権の関係によく似ている。つまりイザナキ・イザナミ系神話は臣姓前身氏族による第一次ヤマト王権に、ムスヒ系神話は連姓前身氏族による河内政権に、起源・特色が対応するのである。私はこの対応関係は偶然ではなく、溝口氏がすでに示唆されたところであるが、臣姓前身氏族の奉ずる神話がイザナキ・イザナミ系神話であり、連姓前身氏族の奉ずる神話がムスヒ系の神話ではないかと考え、そのことの論証を試みた。それが本章(「河内王権と日本古代の王権神話」)である。論証の細部はともかくとして、大綱が認められたならば、私の河内政権論は大きな傍証を得たことになる。』

直木氏は、「溝口氏がすでに示唆されたところであるが、臣姓前身氏族の奉ずる神話がイザナキ・イザナミ系神話であり、連姓前身氏族の奉ずる神話がムスヒ系の神話ではないかと考え、・・・・・」と述べた後、溝口説を発展させて、氏姓制度の二元性を論証している。この氏姓制度の二元性は、第一次ヤマト王権と河内王権とを別ける、直木説にとっては重要な理論である。

江上氏は『この氏姓制度における二元性が、一つのものから他のものに分化・派生して生じたというような副次的なものではなく、発生的に全く別個のものの併存的存在として理解されねばならないということであろう。』と述べていたことは、重要な示唆であった。神話の二元性は「全く別のものの併存的存在」であることが、溝口氏により論証され、その事により氏姓制度の二元性も「発生的に全く別個のものの併存的存在」である事も直木氏により論証出来た。

これは大和王権の創始・発展にとり重要な問題を提起している、つまり、初期のヤマト王権は別の王権へと交代した痕跡(証拠)だといえる。

つまり、氏姓制度の二元性は加耶(任那)における倭王達の日本列島への来入の痕跡であり、新たに朝鮮半島から来入した氏族の移動は、単に渡来人の来入という規模を越えて、畿内の氏族を二分するほどの規模の来入だったことを示す痕跡だった。臣・国造グループは従来の土着豪族であり、連・伴造グループは加耶(任那)から天皇氏に随従してきた豪族であった事が証明できる。江上氏は「騎馬民族国家」で次の様に述べていた。

『もし天皇氏に有力な軍事協力者がなかったならば、日本各地に幡鋸していた土着の豪族―その多くは後世、臣姓や直姓の氏となったと思われる―をとうてい征圧することはできなかったであろうから、天皇氏の日本征服にあたって、兵力や職能をもってこれに協力し、南鮮から北九州へ、北九州から畿内へと天皇氏に随従したものもあったに相違ない。そうして、そのようなもののうちに、この二武神・五部神の扈従伝承で暗示されているように、後世、連姓・造姓の氏となったものが少なくなかったであろう。』

以上述べてきたように、溝口氏の「王権神話の二元構造」説は、直木氏の河内王権説だけではなく江上氏の騎馬民族王朝説を傍証する有力な説であり、私の説く渡来人による河内王権説を証明する日本側での痕跡と言える。

あとがき

写真の左は日本で出土された馬胄で、右は韓国で出土された鎧兜

日本列島への来入は、大量の馬の移送は困難で、右のような歩兵が主力だと思われる。

以上で長文となった「大和王権成立の謎」を終えるが、私の謎解きの結論は「渡来人による河内王権説」となった。この説は江上氏の騎馬民族征服王朝説と似ているが、いくつかの点で異なる。

まず第1点は、渡来してきた金官加耶国王は大成洞古墳等の発掘結果から、騎馬民族であることは明らかになっており、江上氏のようにこの騎馬民族はどこから南下してきたかを明らかにする必要がないので、不明のままにしてある。おそらくは高句麗や百済同様に扶余族であり、「魏志韓伝」に書かれている辰王とは無関係ではないと思うが、今後の韓国側の研究成果を待ちたい。

第2点目は、応神天皇による4世紀末から5世紀初めの来入としていることを、仁徳天皇による5世紀初頃の渡来とした。言うまでもなく韓国の大成洞古墳群の発掘調査結果から導かれる結論である。この時期に多くの渡来人が、日本列島の畿内に移住してきたことは今日では通説となっている。この通説の規模を更に大規模なものとして、河内一国を築き、生駒山脈を挟み大和の勢力と対峙したと考えている。

3点目は、江上氏は騎馬民族の来入を北九州と河内の二段階としているが、私は北九州へは影響力を持ち、諸首長へは派兵を要請することはあったが、九州への侵攻は無く、任那加羅から直接河内へ来たという一段階として捉えている。従って江上氏は初代天皇とされている崇神天皇を任那加羅の王としているが、私は崇神天皇が実在したとすると、第一次ヤマト王権の王と考えている。

最後の4点目は騎馬民族王朝という言葉を避けて、渡来人の河内王権という名にしたことである。理由は渡来の時に引き連れてきた馬は船で連れてきたのだから、当然数は少ないことによる。騎馬民族である加耶(任那)の王とその支配層の渡来であるが、馬の数が少ないため渡来した時の兵力は、鉄の兜と鎧で重装備した歩兵が主力とならざるを得なかったと思われる。それでも、鉄の鎧兜を装備していない倭人相手では強力な軍事力だったであろう。それでは渡来して来た馬の規模はどれくらいだろうか。「騎馬文化と古代のイノベーション」(2016年 KADOKAWA)に以下の記述があった。「馬の渡来は、数千頭単位でなくては、次世代に近親交配が起こり、立ちいかなくなる。つまり、大規模な移動があったことが、近年明らかになってきている。」 もちろんこれだけの数となると、一斉に馬の渡来があったというよりは、数次にわたって馬の渡来があったと考えるべきだろう。これは人間にも言えることで、最初は兵士だけが渡来して来て、徐々に家族や農民や工人を呼び寄せたのであろう。

騎馬軍団の整備は、河内に移住して馬の飼育を盛んにおこなった後の事で、馬の数さえ揃えば元来が乗馬が巧みな彼らが騎馬軍団を整備するのは容易いことだったが、渡来した当時は王族ら少数の指導者のみが乗馬して戦場に出る事が可能だったと言うべきだろう。馬は歩兵以上に貴重な戦力であり、繁殖させるために非常に貴重なものだったので、馬の数が揃うまでは戦場での乗馬は控えたと思われる。だとすると、騎馬民族王朝という、颯爽と騎馬軍団が畿内に来入したというイメージを抱いてしまう、騎馬民族王朝という言葉はふさわしくないと思った。

* この文章を終えるにあたっての、諸説を検討した感想

謎の四世紀を解くためには、あくまでも当時の文献資料である七支刀と広開土王碑を読み解くことであり、「日本書紀」の神功皇后紀を念頭から振り払う必要があると述べておきたい。

戦前の朝鮮総督府のような「任那日本府」は存在していなかったというのが近年の定説となっている。これは当然なことで、「日本書紀」を読んでみれば、「日本府」はひとつの例外を除いて欽明天皇紀にしか書かれてはおらず、そんなことは書かれてはいないことは誰にでもわかる。それにも関わらず「任那日本府」という幻想をかつては抱いていた。同じような幻想である、四世紀には倭は朝鮮半島南部を支配していたという歴史認識を、考古学会も歴史学界も未だに払拭できないでいる。これは神功皇后紀でそのように書いてあるから抱く歴史認識としか思えない。これも日本書紀を読んでみれば、ありえないストーリーが書かれていることに誰でも気づくはずである。しかし、有り得た歴史事実だと考えてしまうのは、おそらく、皇国史観の残滓からまだ解き放たれていないからではなかろうか。

皇国史観とは単に万世一系の現人神である天皇を中心とした歴史観として捉えるだけではなく、近代になってからは、現人神を頂点とする日本民族の優秀さという、ナチスドイツのアーリア人優生思想に似た思想が内在してきたと思う。おそらく黒船来航以来の欧米諸国に対する屈折した感情が、このような神国日本と優秀な日本民族という観念を育んだのではなかろうか。皇国史観とは単なる歴史だけの問題だけではなく、神国日本という歴史観はさすがになくなったが、しかしまだ、日本という国と日本民族は特別な存在だという思想というか観念がまだ多くの日本人に残っていると思う。おそらく近代になってから、アジアでは日本だけが欧米列強に屈せずに対抗してきたという自負心が、このような思い上がった想いを日本人の心に内在させてきたのであろう。

四世紀を読み解いていくには、我々は意識してはいないがどこかに残っている、このような皇国史観の残滓という呪縛から解放されなければならないという感想を抱いた。

邪馬台国と大和王権成立の謎へ戻る