はじめに

以前は「魏志倭人伝から邪馬台国を探る」というタイトルだった物を、加筆して修正しました。

私のHPは、様々な不具合が起きて、HP作成ソフトを新しいものにして、新たに作り直していました。

「続・糖尿病のハイキング」がそれです。

新しいとは言っても、以前の私のホームページに載せていページを、別のサイトから引用したものがありました。

それで、別のサイトからの引用したページは、不具合のまま残ってしまってました。

見苦しいので、思い切って、「糖尿病のハイキング」等の、別サイトから引用のページを切断しました。

「魏志倭人伝から邪馬台国を探る」は、別サイトからの引用だったのですが、

無くしてしまうのが惜しまれて、新たに改題して作り直しました。

以前に比べて、第2章が新たに「隋書」倭国伝等の史料が加わり、大きく変わっています。

2016年1月6日記

目次

1章 邪馬台国までの距離の誇張

(1) 「親魏大月子国王」とバランスを取る必要があった

(2) 何割、距離は誇張されているのか

2章 邪馬台国はどこか

(1) 北九州でなければ、後の歴史と辻褄が合わない

(2) 邪馬台国は筑後山門郡にあった

3章 奴国・不称国・投馬国の位置

(1) 博多は奴国でなく、不弥国だった

(2) 謎の投馬国

4章 なぜ邪馬台国畿内大和説は間違っているか

(1) 吉備国・出雲国の記載がなく、狗奴国も説明できない

(2) 3世紀初頭に、近畿圏と北九州を統一する国があり得たのか

(3) 邪馬台国と倭王権成立の時期

1章 邪馬台国までの距離の誇張

(1) 「親魏大月子国王」とバランスを取る必要があった

岡田英弘氏はその著書「倭国」(中公新書)のまえがきで、「考古学は、本来歴史の代用にはなり得ない性質のものである。

書 かれた記録のないところに歴史はありえない。」と書いている。同感である。邪馬台国の位置を推測するには、当時の東アジア情勢を考慮しながら、

「魏志」倭人伝を読み込んでいくのが王道だと考えている。

中国の正史である「三国志」(陳寿[233~297]著)は、「魏書」・「蜀書」・「呉書」からなり、いわゆる「魏志」倭人伝は「魏書」の中の「東夷伝倭人の条」のことで、

邪馬台国までの距離以外は、当時の中国の役人が直接「倭国」を見聞しており、正確な史料と思われる。

同時代に書かれたと言われるものに「魏略」(魚かん著)があり、両方の記述がほぼ同一なのは、原史料が共通だったからだと思う。

3世紀の日本の現実を直接見聞した使者の報告書に基づく貴重な記録であり、原史料は、帯方郡の役人が書いた報告書を元にして、

魏の都の役人が書き残したものと推測する。 しかも裴松之(372~451)の詳細な注もあり、「魏志」倭人伝は歴史資料としてはかなり正確だと思われる。

しかし、著者は同時代史を書くのだから、現政権への不利な史料は慎重な取り扱いが要求されて、史料の取捨選択等に政治的な配慮は有っただろう。

[倭人伝」では、帯方郡から邪馬台国までの距離が明らかに誇張されている。

その理由は、西方の超大国「大月子国」(西北インドから中央アジアの「クシャーナ朝」)に授けられた「親魏」という特別な呼称が「倭国」にも授けられたからである。

この「大月子国」とのバランスという政治的な理由による誇張説は、手塚隆義氏の「晋魏倭王考」(1963年)が着目し、岡田英弘氏がその問題意識を継承した学説であり、長い邪馬台国論争の中では、最新の学説と言える。

邪馬台国への距離については、従来から白鳥庫吉氏等の短里(約75m)説はあるが、政治的な理由により誇張されているという事は、後に発表された放射状で読む説だと、伊都国から先は誇張されていないので標準里(約435m)という事になり、従来からの短里説とは異なる。

「魏志」倭人伝は当然中国の歴史書であり、「親魏倭王」という称号が、当時の超大国である西北インドの「クシャーナ朝」に与えられた「親魏大月氏国王」と同等の称号であり、しかもそれが同時代の出来事であることに着目しており、日本史を東北アジア史としてとらえると説得力がある。

詳しくは、岡田氏の著書「倭国」(中公新書;1977年初版発行))に書かれている。なお岡田氏は距離だけでなく、倭国の人口も誇張されているとしている。

政治的な理由とは、西晋王朝の実質的な創始者といっても良い司馬懿(しば い)が、遼東の公孫氏を滅ぼしたから、東方「倭国」から魏への朝貢が可能になったという事実は、魏・呉・蜀の三国鼎立のこの時代では、魏の南方にある呉との戦いに上でも重要だった。

そして、「親魏倭王」という称号が、ガンダーラ美術を花咲かせた西方の大帝国・「大月子国」(西北インドから中央アジアの「クシャーナ朝」)に匹敵する偉大な称号であることへのバランスが要求されており、司馬懿の功績に対する政治的配慮が必要だった。

卑弥呼の朝貢は、西晋王朝の始祖であり、対立する「呉」が同盟を図っていた遼東の「公孫氏」を滅ぼした司馬懿の功績、として大書されるべきことがらであった。

「親魏大月子国王」を授けられた大月氏国(クシャーナ朝)を漢に朝貢させたのは、司馬懿のライバルである曹真の功績であったのに対して、

「親魏倭王」を授けられた「倭国」を朝貢させたとのは、西晋王朝の実質的な創始者・司馬懿の功績である。

皇帝から「倭国」が、「親魏倭王」という偉大な称号が授けられた以上は、これを「親魏大月子国王」に劣らない偉大な功績としなければならない。

そのために、「倭国」を「大月氏国」なみの遠国にする政治的配慮が働いたと推測する。

おそらく、帯方郡から都への報告書では、政治的な配慮が無い記載であったが、都の役人が倭国を遠方にするための改ざんをしたものと思われる。

誰も知らない事に対しては、このような上司に対する政治的配慮で、改ざんを行う事は、今も昔も役人の行動によく有る事である。

魏の明帝が、有名なガンダーラ美術のカニシカ王の孫にあたる、大月子国(クシャーナ朝)の波調王(ヴァースデーヴァ王)を「親魏大月子王」の称号を贈ったのは、太和3(229)年12月であった。

それに対して、司馬懿が公孫氏を滅ぼした翌年の景初3(239)年に,卑弥呼は朝貢して「新魏倭王」の称号を贈られており、その差は10年の開きしかない。

同時代のことであり、この偉大な称号の国が比較の対象になるのはやむを得ないが、ガンダーラ美術の超大国「大月子国」と、当時の倭とでは、酷な比較である。

しかも「大月氏国」(クシャーナ朝)は、「後漢書」によると、洛陽から大月氏国の都・藍氏(らんし)城までの距離は1万6370里とされる遠方である。

そこで、司馬懿の功績を、ライバルの曹真の功績に負けず劣らないものとしなければならない、という政治的配慮が、都・洛陽の役人に働いたと推測する。

「魏」は対立する「呉」が海路を使って遼東の「公孫氏」と同盟しようとしていたことに脅威を感じていた。

その「公孫氏」を司馬懿が滅ぼした翌年に、「倭」が魏の都へ朝貢に来た。これに報い、対「呉」戦争に備えるためにも「親魏倭王」という偉大なの称号を授けた。

「親魏大月子国王」の大月氏国が都から1万6370里(「後漢書」西域伝による)と言う遠方にあることとのバランスから、

帯方郡から邪馬台国までを1万2000里として大月氏国並みの遠方にする必要が生じた。

都の洛陽から楽浪郡までは5000里とされており、これは周知のことだったので、

誰も知らない、帯方郡から朝鮮半島南端の狗邪韓国までの距離を7000余里などとして、邪馬台国に至る距離を誇張した。

その結果、都から邪馬台国まで計1万7000里以上と、大月氏国に劣らない遠方の国だと誇張された。

帯方郡は楽浪郡の南に有り、その帯方郡から狗邪韓国までが7000余里だと、

都の洛陽から楽浪郡までが5000里とされていたから、楽浪郡から朝鮮半島南端までの距離は、楽浪郡から洛陽よりもはるかに遠い距離になってしまっている。

朝鮮半島が巨大で、インド半島かアラビア半島のようになってしまい、今日ではとんでもないと思うが、誰も知らないことだから通用した。

都に居る人々にとっては楽浪郡までの知識はあったとしても、楽浪郡から先にある朝鮮半島南端は知識も記録もなかったので、これで通用した。

陳寿が従えていた西晋時代にあった史料では、以上の理由で帯方郡から倭国へ至る距離は誇張されていたと思われる。

その史料をもとに魏志倭人伝も、魏略も書かれたと推測する。「魏略」には、帯方郡から伊都国までの道筋が書かれており、魏志倭人伝と同じである。

距離についても対馬と壱岐間の距離の記載がないことを除けば全く同じで、また「帯方郡より女王国に至るまで1万2千里」と邪馬台国までの距離も全く同じである。

二人の著者が用いた原史料では、そのように記載されていたと推測する。おそらく、「親魏倭王」が住む倭国に関する西晋王朝の公式見解とは、そのようなものであったのであろう。

(注;) 通説では「魏志」は「魏略」(全文は失われたが逸文が残っている)を種本にしているとされてきた。

これは内藤湖南(1866年~1934年)が「魏略」の記事が魏の明帝の時で止まることからこの説を説いた。

しかしその後の研究で魏の最後の皇帝晩年の記事があるところから、「魏略」も「魏志」も同時代の作と想定されるようになり、通説は揺らいでいる。

魏志倭人伝の著者である陳寿はこの誇張に気付いていたかどうかはわからない。

岡田氏は陳寿は嘘だと気づいていたとしているが、もしそうだとしても、陳寿には本音を書くわけにはいかなかっただろう。

現帝室の名誉に関わる問題だったからであり、また陳寿の経歴 (蜀漢の旧臣である陳寿を抜擢した張華の存在など) からしても本音は書けないことだった。

これは『三国志』に「西戎伝」(西域伝)が欠けている事からも伺える。

蜀漢生まれで、蜀漢が滅ぶまでこの国に仕えていた彼にとって、「親魏大月子国」の入貢が魏と蜀との戦争にとって、魏勝利への戦略的に大きな重要性を持っていることを知っていた。

蜀漢は魏との戦いで長安がある渭水盆地の制圧を目指して五丈原で戦っていたが、その勝利のためには渭水盆地の西にある西域諸国との同盟が必要だった。

蜀の諸葛孔明は、第一次北伐で涼州を支配するなどして、渭水盆地の西にある西域諸国との同盟を図っていた事を、陳寿は当然知っていた。

その戦略的重要性とは、西域諸国の西にある「大月子国」と魏が友好関係になることにより、西域諸国を牽制し、魏は渭水盆地の西に兵力を割かずに済み、五丈原に兵力を集中できることである。このことは対蜀漢戦争にとっては、戦略的には非常に重要なことである。

「西戎伝」を書けばそのことに、陳寿は触れざるを得ない。だから『魏略』には「西戎伝」があるにもかかわらず、『三国志』にはそれが欠けている。

魏と蜀との戦争の勝因は、五丈原で諸葛孔明が率いる蜀軍と戦った司馬懿の功績とされているのに、「大月子国」との友好関係司を築いた、司馬懿のライバル曹真の功績を詳しく書く事になり、彼にはできないことだった。

元は蜀漢に仕えながら、国が滅び晋朝に出仕し、正史を書くにまで抜擢してくれた晋王朝の始祖・司馬懿の功績を重要視すれば、「西戎伝」を欠く『三国志』とならざるを得なかった。

そして陳寿は、対「呉」戦争で呉が海路で、同盟を図った「公孫氏」を滅ぼした司馬懿の功績、を重要視する「東夷伝」を書いた。

こういう事情の中、「倭」は「大月子国」並みの遠方にある国であるという、当時の晋王朝の公式見解を、そのまま倭人伝に書いたと思われる。

(2) 何割、距離は誇張されているのか

政治的配慮から距離が誇張されているのではなく、そもそも距離がでたらめで全くあてにできないという人もいる。

根拠は、末盧国(筑前国松浦郡で、豊臣秀吉が朝鮮侵攻の拠点とした天然の良港名護屋浦がある今の唐津市)と伊都国(筑前国怡土『イト』郡で今の糸島市)間の距離も、伊都国(糸島市)と奴国(博多)の距離もほぼ同じなのに、前者は500里で後者は100里となっていることを挙げる。

後で述べるが、私は邪馬台国までの国々の記述は、直線的に読むのではなく、放射状で読むべきだと思っている。

このように読むと、距離がでたらめと云うよりは、むしろ、郡から邪馬台国までの距離が意図的に誇張されている証拠といえる。

理由は、伊都国から奴国や不弥国への距離は、邪馬台国までの距離とは関係がないので帯方郡の原史料のままで誇張されていないからであり、

一方、伊都国までの距離は邪馬台国への道筋になるので、一定の割合で誇張されていることに依る。

元々は、帯方郡は正確な距離を都に報告したが、都では「親魏倭王」を「親魏大月子国王」並みの遠方の所在にするため、伊都国までは一定の割合で距離を誇張したからである。

しかし、奴国と不弥国は「親魏倭王」が住む場所への道筋に関係ないので、原史料のまま残ったというのが私の解釈だ。

実際誇張された距離は5~6倍になると計算できるので、誇張された500里と、原史料のままの100里は同じ距離になる。

このことは、よく議論になる「魏志倭人伝」の「女王国の東、海を渡る千余里、また国有り、皆倭種なり。」という文書にも言える。

同じことは、「魏略」の「後漢書」の逸文の「海を渡る千里、また国あり、皆倭種なり……」という文書にも見えており、どちらも海を渡った千余里の所に倭種の国があると書いてある。

「女王国の東には海があって、それを渡って千余里に、女王国以外にも国が有り、皆倭種である」という意味である。

この文書は、私は邪馬台国・筑後山門説を採るので、瀬戸内海か日本海を渡った先の中国地方、あるいは畿内にも倭人の国がある、という意味で解釈出来る。。

この「女王国の東、海を渡る千余里、また国有り、皆倭種なり」という記事も、帯方郡の原史料は、邪馬台国までの道順と関係ないことなので、誇張の必要が無く、そのまま都に残っていたので、この場合の千余里は、当時(晋・魏時代)の一里である約435メートルを基準にすべきと考える。

それでは、一里を約435メートルとして、海を渡って千余里で、当時の主要な倭人の国が存在するのか、JR時刻表の営業距離を使って、検証してみる。

起点を那ノ津のあった博多駅として、瀬戸内ルートを取ると、山陽新幹線の営業キロは、岡山まで445キロメートルである。

一里約435メートルとすると、千里で約435キロメートルとなり、弥生後期の中心地の一つ吉備地方の中枢部である、現岡山市周辺が、丁度約千里となる。

日本海ルートを取ると、博多から門司まで79,0kmで下関から松江まで325.4km、合計404.4kmで、やはり、約千里で出雲地方の中心の一つである、松江市周辺にたどり着く。

このように、女王国から瀬戸内ルートを通り約千里で、当時の大国である吉備にたどり着き、日本海ルートでも約千里で、当時の大国出雲にたどり着く。

帯方郡の役人は、女王国としか交渉していなかったが、帯方郡にいる中国商人たちは、吉備や出雲と交易をしており、女王国とこれらの国の、ほぼ正確な情報を知っていたので、「魏志倭人伝」には、「女王国の東、海を渡る千余里、また国有り、皆倭種なり。」と記載できたのであろう。

このように、「魏志倭人伝」の「女王国の東、海を渡る千余里、また国有り、皆倭種なり。」という文書においても、距離がでたらめであるという説は成り立たない。

ではこの誇張された距離は何割誇張されていて、1里は何メートルになるのか推測してみる。

朝鮮半島から対馬の距離も、対馬から壹岐島の距離も1000余里とされていることから、実際の距離から逆算すると、1里は約75メートルで、当時の1里は約435メートルだったので5~6倍にされている。

この距離(約75メートル)は晋・曹魏時代にあったと言われる「短里」と同じであり、誇張のために「短里」を用いたことが考えられる。

つまり魏志倭人伝に記載されている距離は、帯方郡から邪馬台国までの距離は晋・魏時代の「短里」が用いられており、それ以外は晋・魏時代に普通に使われていた「長里」が用いられていると解釈する。

「短里」とは、周の時代の1里と同じだと言われており、当時の復古主義の産物と思われている。

一方、東西等の方角は概ね正しいものとすべきだ。

東西の相対座標軸である日の入りと日の出の方角は季節により異なるから、記述には日の出と日の入り程度の方角のブレはあっても不思議ではない。

しかし、畿内(大和)説のように、方角を途中から南を東として、90度も違えて読むのは不合理である。

畿内(大和)説では伊都国から邪馬台国まで道順に国名が並んでいる読み方をするが、奴国と不弥国までの方角は原文通りで正しいと読み、それから先の方角を90度ずらして、南を東と読み込んでいる。

郡使が常駐し、一大率がいたという伊都国から先の方角の記載方法が異なっているというのなら、百歩譲って理解できる。

しかしそれだと、伊都国から東南と東と記載されている奴国と不弥国は、方角を90度づらすと、奴国は志賀島方面となり、不弥国は玄界灘に位置していまう。

畿内大和への道筋から外れてしまうどころか、不弥国は海の中になってしまい、直線的に読む論理が破綻する。

何故無理に、不弥国から先の2区間のみを方角を90度づらすのか合理的な説明はなく、方角は概ね正しいとして読むべきだ。

政治的配慮から誇張された距離以外は、方角も概ね正確な歴史資料として読んだ上で、邪馬国の位置を推測していく。

第2章 邪馬台国はどこか

上の地図は、ネットに載っていたものです。

(1) 北九州でなければ、後の歴史と辻褄が合わない

歴史家の門脇禎二氏は、かつては京都学派の一人として邪馬台国大和説であったが、

大和説に疑問を持ちながら、「魏志」倭人伝という文献史料を精査していく中で、大和説を捨てて、北九州説になった。

その門脇氏の晩年の著書 「邪馬台国と地域王国」(吉川弘文館・2008年)の冒頭の文書を、以下に紹介する。

「邪馬台国は三世紀の問題である。しかし、ただ三世紀だけで終わる問題ではない。

特に、邪馬台国の位置をどこに見るかによって、七世紀までの国家形成過程は大きく異なってくる。」

私も同感である。歴史は連綿と続いているものであり、そこに革命的な飛躍もあれば、長い停滞もあるとしても、そこには連続性がある。

三世紀にあった邪馬台国が、大和にある場合と、北九州にある場合とで、次の四世紀の有り様は随分異なってくるのである。

「空白の四世紀」と言われて、数少ない文献史料である「広開土王碑文」と、「七支刀銘文」の解釈にも影響を与える事になる。

例えば、400年に広開土王と戦った「倭」の正体は、邪馬台国北九州説では、必ずしも、通説である大和の「倭」としなくても良く、

むしろ、大和の「倭」は広開土王とは戦っていなかったという解釈の方が妥当である。

また北九州説では、七支刀銘文中の謎の「候王」とは、苦しい解釈をしなくて、「倭王」のことであっても良いことになる。

何故ならば、「候王」とは、北九州にいる「倭王」であれば、百済王から「候王」と呼ばれても不思議ではないからである。

このように、四世紀の歴史だけではなく、七世紀の飛鳥時代までの国家形成過程は大きく異なる事は、納得できる。

このように、邪馬台国大和説と北九州説とでは、飛鳥時代(六世紀末~七世紀)までの国家形成過程は大きく異なってしまうのである。

その事は逆に考えると、「隋書」倭国伝という外国の文献で遡ることが可能な、飛鳥時代の倭王権の有り様からも、この所在地論争にアプローチが可能ではなかろうか。

飛鳥時代には「隋書」倭国伝という、中国の役人が直接倭国を見聞した文献があり、この時代の国の有り様は、かなり明らかになっている。

この「隋書」倭国伝に書かれている、「倭国」のありようから、邪馬台国の所在地論争にアプローチしてみる。

問題点は、「隋書」倭国伝では、対馬と壱岐は倭国の範囲外の地域として書かれていることである。

問題の箇所を、講談社学術文庫の「隋書」倭国伝より引用する。

「都斯麻(つしま)国の、はるかに大海の中に在るを経。又東して一支(いき)国に至る。又 竹斯(つくし)国に至り、又東して秦王国に至る。

(中略) 竹斯(つくし)国自(よ)り以東、皆倭に附庸たり。」

「魏志」倭人伝には、対馬国と一大国の記載があり、一大国とは壱岐の事であり、其々大官は卑狗といい、副を卑奴母離(ひなもり)というと記載されている。

卑狗とは彦であり、卑奴母離(ひなもり)とは夷守のことであると解釈されており、両島とも、倭人語を話していたことが分かり、当然、邪馬台国連合を構成する国である。

対馬も壱岐も「古事記」神話での国生み神話に登場する大八島(おおやしま)の一部であり、当然、倭国の一部である。

しかし、「日本書紀」の本文に書かれている大八洲(おおやしま)には、対馬と壱岐の二島は含まれていない。

しかも、「古事記」の国生み神話は、書物が書かれた律令時代の倭国の姿を書いていると言われており、

必ずしも邪馬台国の時代(三世紀)以降の倭国の範囲と一致するとは限らない。

対馬と壱岐は邪馬台国連合を構成しているが、大和に都を置いていた古墳時代と飛鳥時代の倭国の版図に、対馬と壱岐が含まれていなかったと思われる史料が「隋書」倭国伝である。

「隋書」倭国伝を読むと、倭国に至る道筋として、都斯麻(つしま)国を経て一支(いき)国に至り、また竹斯(つくし)国に至ると書かれているが、

『竹斯(つくし)国より以東、みな倭に附庸たり』と言う注目すべき文書である。

言うまでもなく、都斯麻(つしま)国とは対馬であり、一支(いき)国とは壱岐であり、竹斯(つくし)国とは筑紫のことであり、

倭国に至る道筋として、対馬・壱岐・築紫が書かれているが、倭国の版図は筑紫から始まると書いてあり、対馬と壱岐は倭国の版図外であるとしか解釈できない。

「隋書」倭国伝は、遣隋使である小野妹子が608年に帰国する際に随行した、隋の外交官である裴世清(はいせいせい)が倭国を直接訪問して書かれており、

対馬と壱岐が倭国の附庸ではないという認識が、間違いであったとは考えられない。

推古天皇の時代は、都は大和の飛鳥地方にあり、大和を中心とする勢力は、この時代に至るまで対馬や壱岐に対しては、政治的影響力を行使できないでいたと解釈するしかない。

律令が整備される以前の飛鳥時代の倭国には、壱岐と対馬が含まれていなかったと思われるだけではなく、「記・紀」でのイザナキ・イザナミの二神による国生み神話でも、壱岐と対馬が含まれていない神話の方が多数残されている。

「古事記」の国生み神話での大八島(おおやしま)とは、淡路島・四国・隠岐島・九州・壱岐島・対馬・佐渡・大倭豊秋津(おおやまととよあきつ)島の順で生んだので、

わが国を、大八島の国というと書いてある。

ところが、「日本書紀」の本文での二神による国生み神話では、大八州(おおやしま)の島々に壱岐と対馬が含まれてはいない。

大日本豊秋津(おおやまととよあきつ)洲・淡路洲・伊予の二名洲(四国)・筑紫洲(九州)・隠岐の三子洲・佐渡洲・越洲・吉備子洲(きびのこしま)の順で生んで、

これによって始めて大八洲(おおやしま)国の名ができたと書いてある。

余談であるが、吉備子洲(きびのこしま)とは、岡山県の児島半島のことで当時は島であったが、越州は島とは思えないのが不自然であることに関しては、私は越州とは能登半島と考えている。

能登半島入口の邑知潟は古代では日本海の入江と言ってもよい広さで、越中の国司だった大伴家持は当時は越中国だった能登視察の折に、邑知潟のことを「子呼(しお)路からただ越え来れば羽咋の海」と詠んでおり、古代では能登半島へ行くには、羽咋の海(邑知潟)を越えていったものと思われる。また、邑知潟の入口北岸に越路野という地名が有り、越路とは常識的に考えれば越前から越後へ至る路のはずなのに、何故能登半島の入口が越路という地名なのか。能登半島が越州だったから、その入口が越路野と呼ばれたのではなかろうか。国生み神話の越州は能登半島だと考えている

「日本書紀」本文では、対馬と壱岐は大八洲国の範囲外とされており、対馬と壱岐などの小島は、イザナキ・イザナミが生んだのではなく、潮の泡が固まって出来たものだと書いてある。

但し、「一書(ある書)」の第7では、古事記と同じ神話で、対馬と壱岐を含んだ大八洲国になっているが、第10まである「一書(ある書)」の中で、これだけが対馬と壱岐を含んだ大八洲国になっていて、「古事記」とは随分異なっている。。

「古事記」での大八島(おおやしま)は、飛鳥時代末の律令国家が整備された後であり、大宝律令の施行は701年であり、8世紀以降の倭国の姿であろうと言われており、律令が整備される以前の飛鳥時代の倭国の姿とは言えない。

「日本書紀」の本文での大八洲(おおやしま)国はいつごろの倭国の姿かは不詳であるが、「隋書」倭国伝と同様で、壱岐と対馬は大八洲(おおやしま)国の範囲外の地域とされている。

以上の「隋書」倭国伝が示す倭国の姿と、「日本書紀」の本文での大八洲(おおやしま)国の姿から、飛鳥時代以前の倭国には、対馬と壱岐は含まれていなかったものと推測できる。

すると、「魏志」倭人伝に書かれている邪馬台国に都を置く倭国には対馬と壱岐は含まれていることを、どのように理解すべきか。

邪馬台国が大和に有りその政治勢力が成長してヤマト王権になったとしたら、当然ヤマト王権の統治範囲内に対馬と壱岐は含まれていなければならないとすべきである。

しかし、「隋書」倭国伝ではそうはなっていない。

私は、邪馬台国は北九州にあり、当時の邪馬台国連合は北九州と壱岐島、及び、対馬から構成されていたが、

邪馬台国は当時(三世紀)の大和や吉備そして出雲同様の地域王国に過ぎなかったからだと考えている。

ヤマト王権が成立して、倭国が日本列島を統属した頃には、この二つの島は北九州の王国である邪馬台国の統屬地域ではあったのが、

遠く離れた大和にある王権には統属しなかったので、飛鳥時代の倭国には、対馬と壱岐は含まれていなかったと考えている。

つまり、邪馬台国は日本列島を代表する王権とは言えず、飛鳥時代の倭王権とは直接的な関係のない、地域王国だったと考えるべきである。

その事は、1章で述べた、「魏志」倭人伝に書かれている、「女王国の東、海を渡る千余里、また国有り、皆倭種なり。」という文書からも言える

畿内(大和)にあった邪馬台国が成長してヤマト王権になったとしたら、当然対馬と壱岐はその王権の統屬範囲内であるはずなのに、「隋書」倭国伝ではそうはなっていない。

したがって、「隋書」倭国伝の記事を邪馬台国畿内大和説では説明ができず、北九州説が有力だと考える。

(2) 邪馬台国は筑後山門郡にあった

帯方郡より伊都国に至るまでは、「方角・距離・国名」の順で記載されている。

しかし、伊都国より先は記述の仕方が替わり全て、「方角・国名・距離」の順で記載されており、白鳥氏の高弟である榎一雄(えのきかずお)氏は、

この表記方法の違いに着目して、1948年に、郡から伊都国までは直線的に道筋を示して、伊都国から先は放射状に周囲の国の方向と距離を示したと発表した。

さらに、伊都国から先の倭人伝の書き方が変化するという事だけではなく、

伊都国までの距離を示す「里」と、伊都国から先の「里」とでは、同じ単位にも関わらず、長さが異なっているという最新の指摘もある。

伊都国までは邪馬台国を意図的に遠方の国とするために、当時の「里」ではなく、周の時代の「短里」(約75m)が用いられており、

伊都国から先は当時普通に用いられていた「里」(約435m)が用いられているという、近年になっての重要な指摘である。

ここまでは先に書いたが、この説が最も合理的な倭人伝の読み方なので、この説で邪馬台国の位置を推測していく。

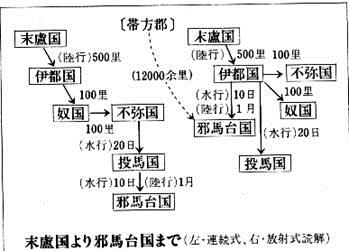

それまでの直線的な読み方は、「伊都国→奴国→不弥国→投馬国→邪馬台国」と連続して読んでいた。

一方放射状とは「伊都国→奴国」・「伊都国→不弥国」・「伊都国→投馬国」・「伊都国→邪馬台国」とそれぞれが、独立した説明文だと解釈した。

下に二つの読み方の違いを図で示しておく。

キーポイントは伊都国である。

この国は女王国から中国の刺史のような役割の一大率が任命されており、郡の役人が常に行き来する特別な国である。

以下に原文とその訳文を載せる。

「自女王國以北、特置一大率、検察諸國畏揮之。常治伊都國、於國中有如刺史。王遣使詣京都・帯方郡・諸韓國、及郡使倭國、皆臨津捜露、傳邊文書・賜遣之物詣女王、不得差錯。」

「女王国より北には、特別に一つの大率(たいすい、だいそつ)を置いて諸国を監察させており、諸国はこれを畏(おそ)れている。大率はいつも伊都国で政務を執り、それぞれの国にとって中国の刺史(しし)のような役割を持っている。王が京都(洛陽)や帯方郡や諸韓国に使者を派遣したり、帯方郡が倭国へ使者を遣わすときは、いつも津(しん・水上交通上の関)で、文書や賜与された物品を点検して、伝送して女王のもとへ到着する時に、間違いがないようにする」

ここで書かれている中国の刺史とは、州の長官という意味で、州の牧とも言われる役人の事である。

このことの重要性を良く理解してから原文の漢文を読むと、榎説のように、伊都国から先は放射線状に記載されているとしか理解ができないと思う。

もっと単純に、戦前までの直線的な読み方が不可能なのは、距離の記載である。郡から伊都国までは、7000里+1000里+1000里+1000里+500里=10500里となる。

女王国までは1万2000里だから、残りは1500里しかない。それなのに100里+100里+水行20日+水行10日+陸行1月もかかるはずがない。

榎氏等は邪馬台国は伊都国から水行なら10日で、「または」、陸行なら1月という解釈もした。

戦前までは「または」ではなく「そして」と読んでいた。これで、邪馬台国は北九州内に収まる解釈ができることになった。

伊都国から1500里(約110キロメートル)の距離に邪馬台国があったという事は、邪馬台国は北九州にあったということになる。

北九州説としては、筑後平野の筑後山門郡、(現みやま市)が有力だが、宇佐神宮地方などを押す説もある。

しかし、みやま市(旧高瀬町)歴史資料館によると、山門郡が縄文から奈良時代に至るまでの遺跡の宝庫といっても良い地域でもある。

戸数7万戸という大人口を養える筑紫平野を前面に持ち、またこの平野には有名な吉野ヶ里遺跡もあり、筑後山門郡の方が確実性は高く、方角からも宇佐説はありえない。

私は筑後山門郡(現みやま市)に邪馬台国があったと考えている。

伊都国の所在地は誰もが依存のない今の糸島市として、筑後山門郡(現みやま市)邪馬台国説を検証してみる。

帯方郡から邪馬台国までは1万2000里で、伊都国までに1万500里を要しているので、残り1500里が伊都国から邪馬台国までの距離となる。

この残りの距離から、南へ進んで水行十日か、あるいは陸行1月で、邪馬台国に至るという解釈をとる。

なぜなら、ORではなくANDで結んでしまうと、1500里には収まりきれないからだ。

そして、陸行1月の距離と水行10日の距離が等しいと言う事は、水行の場合は、陸行に比べると迂回しなければならない場所に邪馬台国があることになる。

なぜ迂回かと言うと、対馬と壱岐間が1000余里とされており、この両島間は2日程度で行ける事から、伊都国から邪馬台国までの距離=水行10日は約5000里ということになり、

陸行の場合(伊都国から1500里)に比べると、水行の場合は直線的ではない場所に邪馬台国がある、と言えるからだ。

整理すると、伊都国から水行約5000里で、陸行なら約1500里のところに邪馬台国があったということになる。

伊都国からその条件にあてはまる場所は、島原半島を迂回する有明海沿いの場所が想定される。

弥生時代には海岸がかなり後退していていた筑後山門郡はその条件にあてはまる。

それでは筑後山門郡が邪馬台国として妥当か倭人伝記載の距離からも検証してみる。

陸行して1月1500里の場所とは、先ほど述べた1里を短里の約75mとすると、伊都国から約110キロメートルの距離に邪馬台国があることになる。

JRの時刻表で調べると、伊都国があった糸島市の中心である筑前前原駅から、山門郡(現みやま市)の中心である瀬高駅までは76.5kmであった。

鉄道の線路や車が走る幹線道路と異なり、この時代の邪馬台国に至る道は直線的ではなく、当時の国とその隣の国を結んだ道を単につなぎ合わせたものでしかなく、ジグザグしていただろう。

その上に曲がりくねっていたから、今の鉄道の距離よりはかなり長かっただろうから、伊都国から1500里(約110km)にある邪馬台国として無理はなく、妥当なところだ。

また、末盧国から伊都国まで500里とされており、伊都国から邪馬台国までは1500里で3倍の距離である事がわかる。

地図で唐津市(末盧国)と糸島市(伊都国)の距離と、糸島市(伊都国)とみやま市(邪馬台国)の距離を見比べると約3倍に当たり、この線からも筑後山門郡は妥当だ。

陸行1月という倭人伝の記載からも、筑後山門郡が邪馬台国に妥当かも検証してみる。

陸行で行く場合、当時の中国の役人は陸行の旅は5日歩いて、1日休んだという。

すると、1月に25日歩く事になり、1500里約110キロの距離を歩くと1日に約4、5kmしか歩かないことになる。

それにしても一日に4、5キロメートルしか歩かないのは少な過ぎで、1日にもっと歩くはずで、陸行1月ならもう少し遠い所に邪馬台国があるのではないか思うかもしれない。

しかし、意外とそうでもなく、この時代は1日に歩く距離は短かった。

理由は今日のように道路が整備されている訳ではなく、岩や木の根がむき出しで、倒木があったりして、しかもヌカルミがあったり、滑ったりで歩きにくいからだ。

ハイキングのコースで東京都西多摩郡檜原村に「浅間尾根コース」というのがある。

この道はいわゆる登山道ではなく、明治時代まで日常的に使われていた道であり歩きやすいハイキングコースである。

ハイキングでは払沢の滝バス停から浅間尾根登山口バス停まで歩くのが標準で、約8キロメートルの距離で、昭文社の「山と高原の地図」の「標準コースタイム」では4時間30分となっている。

この時間には昼食や休憩時間が含まれていないので、ハイキングを初めて約1年半の私にとって、この「標準コースタイム」がだいたい1日の歩く限度である。

先日このコースを歩いたが、私は「標準コースタイム」より歩く時間がかかるので、歩行時間に5時間20分かかった。

休憩と昼食時間が1時間で、合計6時間20分を要した。

5日間連続して歩くとすれば、この1日約8キロメートルは私の限度であり、

「魏志」倭人伝では、5日間連続して、しかも食事の調理をしながら歩く旅であり、この程度が実際の歩行距離だと思われる。

その上、陸行1月とは四捨五入して1月という意味で、正確に1月ではなく、それ未満の日数は切り捨てられている可能性がある。

その理由は、倭人伝の記載では朝鮮半島の南端から九州までの3箇所すべてが1000余里とされており、

明らかに短い一支(壱岐)と末盧(松浦郡)間も100里の単位を切り捨てて、1000余里にしているからだ。

同様の手法が伊都国から邪馬台国までの距離の記載にもあっても不思議ではない。

事実、倭人伝の記述は、1000里・500里・100里や水行10日・水行20日などと、キリの良い単位にして修辞されている。

例えば陸行1月とは正確には18日だったとすると、5日につき1日の休日を取るから、実際の歩行日は15日となり、

110キロメートルを歩くためには、1日約7.3km歩くことになり、軍隊の行軍ではなく、一般人が歩く距離としては妥当な線に落ち着く。

筑後山門郡がある筑紫平野は、吉野ヶ里遺跡でもわかるように、弥生時代では日本列島の先進地域であった。

山門郡は単にオンが邪馬台国と同じだと言うだけではなく、方角と距離からして、邪馬台国北九州説では最有力であり、しかも、この地方は弥生遺跡も多く、今後の発掘により吉野ヶ里遺跡クラスの遺跡が発掘されることを期待している。