Rev.010

このページは、MEのメインマシン「PC−ME7」の作成過程をレポートするコーナーです。(^.^)v

1.構想を練る

MEの3台目の自作PCは2007年に誕生し、作成してから6年経ったがWindows7を動かしていて特に不便を感じることはない。だが、東京への転勤により、楽器類を大量に処分せざるを得なかったので、音楽活動を再開するには、PC上でDAW(Digital Audio Workstation)を利用せざるを得なくなった。そのためのPCを今回組む必要性があった。

しかし、もう少し待てば新しい「Haswell」ベースのCPUが出るが、それまで待つのか? でも円安によりパーツがじりじり値上げしている。 じゃあ、いつ組むか? 今でしょ!!

とにかく、PCは安定稼働することが一番である。プレミアム価格な初物に手を出し、その結果痛い目を見るぐらいなら、枯れてる「Ivy Bridge」が無難と判断したのだ。(暑い夏に、PCを組むのは大変だし...)

2.PCの構成を決める

転勤がなければ、去年のG/Wに組むはずだった。愛称「Giga-Octa」の「PC-ME5」は... (^_^;そう、「PC-ME4」の故障により、急遽「PC-ME5」を組んだので、次は「PC-ME6」になる。でも、急にPC名が変わるには抵抗があるし、MEのPCは奇数番になるはずだった。いや待てよ、Windows7の内部バージョンは6.1、Windows8は6.2だ。よくよく考えれば、M/Bが変わるごとに数字が上がるはずだから、PC-ME2は3世代分、数字が上がっても良いはず。

今回は、O/SをWindows8ではなく、枯れたWindows7にする予定なので、「PC-ME6」は欠番として、「PC-ME7」にしよう。でも、このPCのコンセプトキーワードは「4」と「8」なのだが...

| Parts | Maker | Model | Spec | 予算 |

|---|---|---|---|---|

| CASE | Antec | Twelve Hundred V3 | 5"*12 Full Tower | \20K |

| M/B | GIGABYTE | GA-Z77X-HD3 | Z77,LGA1155 | \12K |

| CPU | Intel | Core-i7 3770 | 3.4GHz | \27K |

| MEM | 未定 | DDR3 PC3-16000 4GBx2 | \10K | |

| VIDEO | なし | CPU内蔵 | HD 4000 | \0K |

| BD | 未定 | 再生ソフト付 | \10K | |

| 電源 | 未定 | 600W程度 プラグイン | \10K | |

| HDD | Seagate | ST2000DM001 | 2TB/7200rpm | \8Kx4 |

| SSD | Intel | 335 | 240GB/SATA3 | \17K |

| O/S | Microsoft | Windows7 | Professional(DSP) | \15K |

| その他 | リムーバブルケースなど | 約\20K | ||

| 合 計 | 約\170K | |||

3.PCのパーツを集める

3.1 O/S(4/13)

まず、最初に手に入れなければならないのは、DSP版のWindows7である。Win8とは違い、ハードウェアとセットで購入する必要がある。東京に来て初めての秋葉探索。片手に地図と、Amazonでの価格リストを持ち、それと見比べながら、それより安いパーツを探す。

結局、DOS-PARAパーツ店で、M/Bとセットで購入。M/Bは不要なデバイスがないということで、GA-Z77-HD3のつもりでいたが、不要デバイスはBIOSでDISABLEに設定すれば良いだけであることを雑誌に気づかされ、1ランク上のGA-Z77-UD3Hにした。

O/S自体は、会社(Enterprise,32bit版)と環境を合わせるために、「Ultimate」にした。とは言っても、当然64bit版であるが。

| Parts | Maker | Model | Spec |

|---|---|---|---|

| O/S | Microsoft | Windows7 | Ultimate 64bit (DSP) |

| M/B | GIGABYTE | GA-Z77-UD3H | Z77,LGA1155 |

3.2 SSDとメモリ(4/15)

ほとんどのPCパーツはAmazonで発注できた。在庫がなかったSSDとメモリは、DOS-PARAでネット通販。4/14の夕方に発注したら、その日のうちに出荷され、翌日の4/15には届いていた。

SSDはIntelの520シリーズと悩んだが、性能よりコストパフォーマンスを優先して335の240GBをチョイス。

メモリは、M/BのGIGABYTEと相性が良いという噂のCFDにした。まぁ、GIGABYTEの日本代理店がCFDなのだが...

有名なボカロPの「八王子P」さんは、VOCALOIDとSONAR X1を使用して、メモリ16GBの環境で動かしているのは、書籍にて調査済み。で、16GBにしようかと思ったが、メモリが多すぎて困ったことは過去に一度もないし、円安でこれ以上高くなる前にM/Bの最大積載可能容量である倍の32GBにした。

8GB×2というパックを2セット買ったのだ。ここで、キーワードの「8」GB×「4」枚が出てきて、32GBとなるわけだ。

| Parts | Maker | Model | Spec |

|---|---|---|---|

| SSD | Intel | SSD 335 SSDSC2CT240A4K5 | 240GB/SATA3 |

| MEM | CFD | ELIXIR W3U1600HQ-8G | DDR3 PC3-16000 8GBx2×2 |

3.3 ケース、CPU、BD etc(4/16)

1日遅れでAmazonからのパーツが届いた。

ケースは、AntecのTwelve Hundred V3。段ボール箱に難ありということで、新古品で安く買えた。このケースの青いLEDに負けないように、トップフローでブルーLEDの光るCPUクーラーも購入。よりTurbo Boostが有効な時間を長くするのと、Ivy Bridgeはヒートスプレッダがソルダリングされておらず、代わりにグリスが塗られているだけなので、CPUクーラーだけは良いものにして、冷却効果を高めるためでもある。

そのファンで冷やされるCPU自体は、Core-i7 3770。「4」コアのHTT対応で「8」コア相当。「K」がないことで、Turbo Boostは「39」を「43」にまでしか上げられないが、安定稼働が目的なので、これで十分。それに、VT-d対応しているから、仮想O/Sを走らせることもできる。

今回のPCがDAWマシンだというのに、DAW用のI/Fもソフトもなかったので、SONAR X2 POWER STUDIO QUADを購入。さらに、液晶画面付きのHDDリムーバブルケース、HDMIケーブルにBD、プラグ式の電源ユニットに、アクティブスピーカまで新調することにした。

ちなみに、HDMIケーブルはAmazonブランドで、格安だった。

3.4 キーボードとマウス(4/16)

キーボードとマウスは消耗品なので、常に買い置きを準備しているMEではあるが、O/Sのインストールや動作確認に有線より無線の方が楽なことは、PC-ME4やPC-ME5で経験済みだったので、新規購入することにした。

これだけが、AmazonにもDOS-PARAにも在庫がなく、Yobobashi.comで発注しておいたものだ。

| Parts | Maker | Model | Spec |

|---|---|---|---|

| Keyboard&Mouse | Logicool | Wireless Combo MK520 | Unifyingレシーバー |

3.5 HDD、その他(4/20)

HDDだけは、実店舗(DOS-PARAパーツ店)で購入。やっぱり運搬の信頼性と、初期不良対応を考えると実店舗で買うしかない。なんせ今回は、2TB×「4」台=「8」TB分だから。実際には、RAID10で稼働させるので、「4」TBなのだが。

それから、組み立て編と前後するが、各種ケーブル類も購入。これは後述することとし、CPUとメモリ、HDDという主要パーツが「4」と「8」というキーワードで繋がった。

で、ここまでの総額は、約\272kとなった。

| Parts | Maker | Model | Spec |

|---|---|---|---|

| Seagate | Logicool | ST2000DM001 | 2TB×4/7200rpm |

4.PCを組み立てる

4.1 M/Bの組立て(4/17)

昨日に主要パーツは揃ったので、さっそく動作テストするために、最小構成で組んでみることにした。

GIGABYTEのGA-Z77-UD3Hを箱から取り出し、まずは添付品の確認。SATAケーブルは、6Gbps対応のものがL型とI型が2本ずつの4本。つまり、構成上SATAケーブルが2本足りない。これは別途、考えよう。

あとは、CPUとメモリを準備。GIGABYTEはマニュアルが日本語なのがうれしい。まぁ、英語でも読めるけどね。

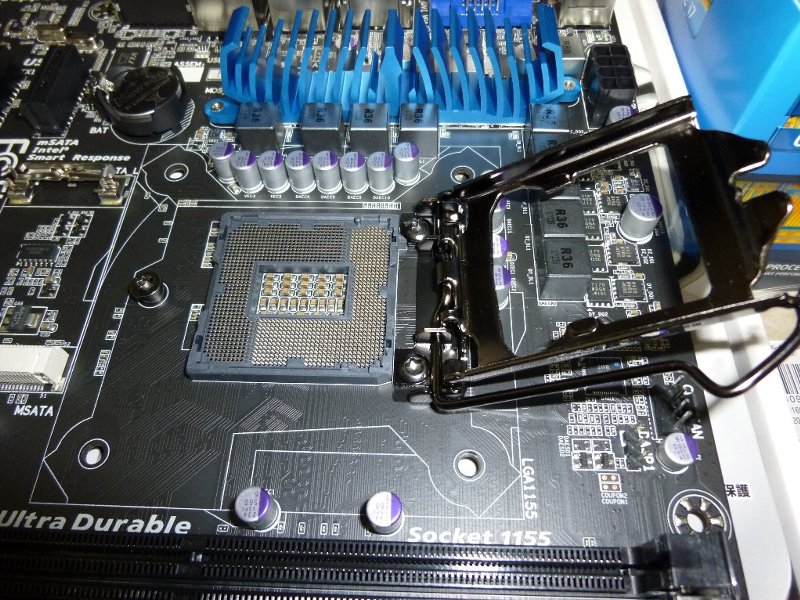

いつものようにM/Bを、それが入っていた箱の上に置き、LGA1155のCPUソケットレバーハンドルを持ち上げ、CPUソケットカバーを外す。

そう言えば、CPUが剣山状態だったのはPentiumブランド時代で、Core2Duoから今のLGA(ソケット側が剣山)になったんだった。

「Haswell」の次世代CPU「Broadwell」では、LGAパッケージすらなくなり、BGAパッケージになり、M/Bに直付けされるようになりそう。

LGAソケットの上に、そっとCPUっを置き、ソケットレバーをロックする。

写真をクリックしてオリジナル画像を見れば、ちゃんと「INTEL(R) CORETM i7 3770」の文字が確認できる。

次は、メモリの取り付け。いくら同じメモリを2セット買ったとは言え、ロットの違いがあったので、交互にメモリを刺す。なおこのメモリは、CL=9で動作するモデル。

左下には、M/B上に電源スイッチやリセットスイッチ、CMOSリセットスイッチが見えている。

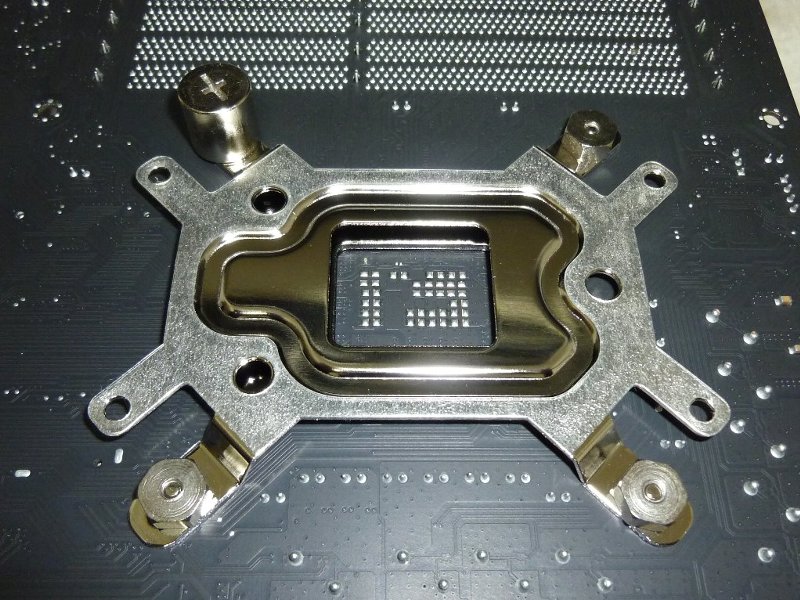

次はCPUクーラーなのだが、最近はリテールクーラーばかりだったので、マニュアルとしばしにらめっこ。

左上がバックプレートで、左下がIntelのLGAソケット用、右がAMD用の固定金具。左側真ん中にグリス、右上がねじ類。

AAP(自動可変圧力)ブラケットをソケットの位置に合わせてCPUクーラー本体に取り付け。

なんせ、ファンが120mmだから、かなり巨大で重い。スペック表で確認すると、CPUクーラーの大きさは151(L)*131(W)*115(H)mmで、重さが540gだった。

CPUクーラーを取り付ける前に、CPUのヒートスプレッダにシリコングリスをまんべんなく塗付ける。こうなったら、もう後戻りはできない。(^_^;

この上から、CPUクーラーを向きに注意して差し込む。

CPUクーラー自体は、バックプレート側から固定する。六角ナットを左上の専用治具を使って、ドライバで締め付ける。

この作業をしているときは、ひっくり返ったCPUファンにM/Bが乗っかっているという状態。ちょっと不安になるが、CPUクーラーが巨大なので、安定している。

CPUクーラーがまるで巨大なエンジンのように見える。

このCPUクーラーは、スイッチ操作によってLEDの点灯の仕方を選択できる。そのスイッチを、M/Bの電源スイッチ近くにあったコイルの上に、両面テープで固定した。

4.2 ケースへの組み込み(4/17〜4/18)

M/Bを取り付けるために、フルタワーのケースを横倒しにする。ケースがいくら巨大で重くても、立てたままではM/Bを取り付けようがない。

M/B固定用の六角スペーサーは、最初から6ヶ所が取り付けられている。残りの3ヶ所は自分で取り付ける必要があるのだが、このような仕様になっている理由は不明。mini-ITXならネジは4か所だし、microATXでもネジは場所が違えど9ヶ所だからね。

それから、フロントのUSB3.0は3ポートあり、2ポートの内部接続コネクタと1ポートのみの内部接続コネクタが出ている。フロントのどのポートが1本だけなのかわからないが、これはUSB2.0にして繋げるか、使用しないかどちらかを選択しなければならない。結局後者とし、そのポートはカバーをして、使用不可にしておく必要がある。

また、フロントにはPOWER用のLEDとスピーカが付属していない。前者はファンのLEDでなくても良いということなのだろうが、後者は異常時にBEEP音が鳴らないので、何らかの対応が必要。

右の写真では、ケースを横倒ししているので、左側が上で、右側が下。

左上が120mmのリアファンが2発。その下にバックパネルの四角い穴。その穴の右がPCIスロットで、その上には水冷用のパイプを通せる穴が2つ。右の大きな四角い穴は、電源ユニット取り付け部分。

ケースにM/Bに添付のバックパネルを取り付ける。

インターフェイスは左上から、PS/2とUSB3.0。2列目がVGAとDVI-D、3列目がS/PDIFとHDMIにDisplayPort。4列目がUSB3.0とeSATAで、5列目がRJ-45(LAN)とUSB3.0、最後がサウンド関係である。

ということは、USB3.0はフロントに2ポート、リアに6ポートの計8ポートもあることになる。

ケースにM/Bをネジ止め。これがmini-ITXだったら、もっとケース内は広くなっていただろう。でも、RAID10とSSDにBDとSATAが6ポート必要なので、mini-ITXじゃSATAのポート数不足になるだろう。

フルタワーを選んだのは、ケースを床に直置きした時の電源ボタンやBDの操作性の良さと、これだけドライブ類を搭載してもケーブルの取り回しの良さと空気の流れを邪魔しないためである。

電源ユニットをケースに固定するために、ケースを立てる。今時のケースなので、電源ユニットは下置きだが、吸気は床面側ではなく、ケース内部からである。

大きなCPUクーラーを迂回するようにATX12Vケーブルを配線したので、ケーブル長に余裕がない。

M/B上の電源スイッチを入れ、BIOS画面が出ることを確認し、とりあえず今日の組み立て作業はここまで。

右の写真の方が、ATX12Vケーブルに余裕がないことがよくわかる。メインの24ピン電源ケーブルもさほど余裕があるわけでなく、ケーブルも太いので延長してもケース内裏面配線は難しそう。

もう1本、電源ユニットから出ているケーブルは、ビデオカード用の8ピンケーブルだ。今のところ出番なし。これもプラグ式にして外せるようにして欲しかった。

翌日、手元にペリフェラル用電源コネクタをファン用電源コネクタに変換するケーブルがあったので、とりあえずCPU近くのリアファンを稼働させてみた。

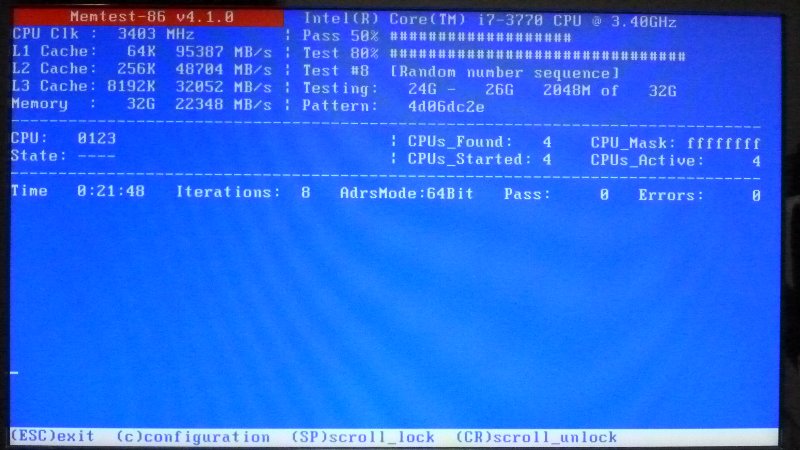

さらに、SATA用電源ケーブルでBDドライブを繋ぎ、この状態で、起動テストと、BIOS設定、「MemTest86」によるメモリの動作テストを行う。

ケースにあるリアファン2個、トップファン1個、フロントファン3個の計6個が、すべて3ピンのファン用電源コネクタであることが判明。SATA用電源ケーブルはドライブ類で使い切るので、ペリフェラル用電源ケーブルでファンを駆動する必要がある。また、電源ユニットは、ケースの底部ではなく、上部に付ける想定で作られており、SATA用電源ケーブルの向きが逆であることも判明。

とりあえず、今度はトップファンを稼働させてみた。熱い空気は上に移動するはずだから、排気のメインはこの200mmのトップファンになるだろう。そこで、リアファンは「L」に設定し、トップファンは「M」に設定した。

ここまでで、電源など以下のケーブルやパーツが追加で必要であることが判明。

| Parts | Maker | Model | Spec |

|---|---|---|---|

| ファン用電源4分岐ケーブル | Ainex | WA-864A | ペリフェラル用電源コネクタ→ファン用電源コネクタ |

| ファン用電源ケーブル 2台用 | Ainex | CA-03W | ペリフェラル用電源コネクタ→ファン用電源コネクタ |

| シリアルATA用電源延長ケーブル | Ainex | WA-047SAB ×2 | SATA延長用30cm |

| EPS12V用電源延長ケーブル | Ainex | PX-004A | ATX12V延長用30cm |

| マザーボード用ブザーユニット | Ainex | BZ-01 | M/B直付け用ブザーユニット |

| コネクタカバー取手無 USBメス用 | Ainex | DC-004E | フロントUSB目隠し用 |

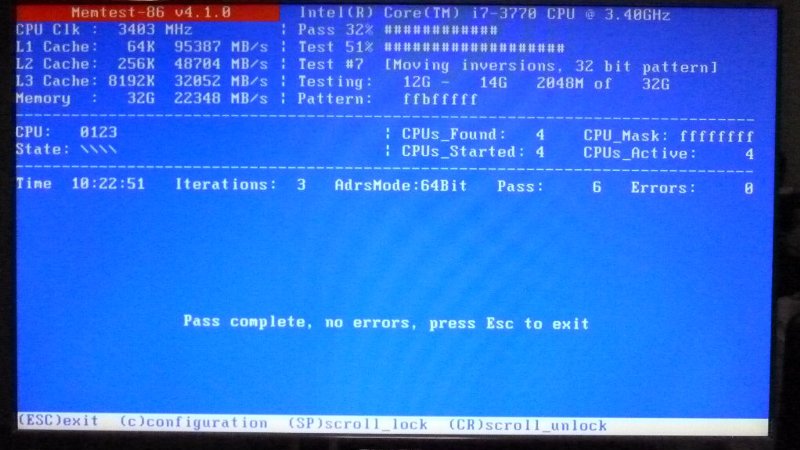

夜の21時頃から「MemTest86」によるメモリの動作テストを実行。このまま、翌朝まで放置の予定。

ちなみに、このメモリはデフォルトで1600MHz駆動するがCL=11である。CL=9で動かすには、XMPのProfile1を読み込む必要があった。

4.3 ケースへのドライブ類の組み込み(4/18〜4/19)

「MemTest86」を実行中の間はすることがないので、リームバブルケースにSSDを組み込むことにした。

リームバブルケースを引き抜き、ケースを開ける。ケースにSATAと電源コネクタは直付けされており、これもSATA3.0対応のための工夫だと思われる。

そして、O/Sやアプリを載せるSSDは、Intelの「SSD 335」(240GB)であり。とりあえず、シリアルとか、やばそうなところはモザイク処理を。

IntelのSSDユーティリティーが使え、最速ではないがコストパフォーマンスに優れた一品である。今回は、最高性能というより、そこそこの投資で、DAWが不自由なく使用できる環境の構築が目標だからである。

このリームバブルケースは、2.5インチにも対応している。裏側からSSDをネジで固定した写真。

今日の作業はここで終了。なんせ、明日も会社なんだから。(^_^;

翌朝の4/19、「MemTest86」の結果を確認。10時間でテストを6回実行し、エラーなし。

メモリーの相性問題があったのは、本当に過去の話らしい。\24K弱で32GBも搭載できる。以前のPC-ME3では、メーカ品で1GB×2が\40Kという時代だったからなぁ。

4/19の夜、ドライブ類の組み込みを再開。ケース付属の3.5インチベイにFDDを取り付ける。

既にFDは絶滅危惧製品であるが、楽器類とのデータ受け渡しに必要なので、USBタイプのものを買い置きしておいたもの。

MO(ATAPI)やDVD(ATAPI)などもPC-ME3から移植を考えたが、これらも絶滅危惧製品なので、今回はやめた。一応、増設用IDEカードも以前から買ってあったのだが、ベゼルの色は今は黒が基本なので、アイボリーな旧ドライブ類は今回搭載を見送った。その方がフロントの3連ファンがきれいだし。

結局、ドライブ類は一番上がBD、2番目がFD、3番目がSSD(リムーバブルケース)という、使用頻度順に並べた。

後日談になるが、ケースの一番上がリーゼントのように突き出ているので、メディアの出し入れにちょっと難がある。一番上にSSD、2番目BD、3番目FDというのもやってみたが、ドライブ米のネジ穴の位置がうまく合わず、この順番に落ち着いた。

それから、FDDはI/FがUSBなのだが、M/Bの端子は下側なので、ちょっと届かない。さらに追加パーツが必要になった。

| Parts | Maker | Model | Spec |

|---|---|---|---|

| LANケーブル | Baffalo | BSLS6NU15BK | GbE対応1.5m |

| USBリアスロット | Ainex | RS-002D | 2ポート |

| SATAケーブル | Ainex | SAT-3103BL ×2 | ラッチ付30cm |

| ケース用USB延長ケーブル | Ainex | PX-004A | ATX12V延長用30cm |

| USBリアスロット | Ainex | RS-002D | USB2.0 2ポート |

| ケース用ゴム足 | Ainex | TK-AS1 | 丸型 |

USBリアスロットは、リアのUSB3.0ポートが4つしかないと勘違いしていたから。(^_^; ケース用ゴム足は、ケースの上部にQUAD-CAPTUREを設置するのに必要だったから。

4.4 ケースへのHDDの組み込み(4/20)

再び、秋葉原まで出かけ、不足パーツをヨドバシカメラで、HDDをDOS-PARAパーツ店で購入。

PCの中で最も遅いHDDを早く使うには、RAID0(ストライピング)を組むのが手っ取り早い。しかし、それでは信頼性が乏しい。RAID5という選択肢もあるが、これはオーバーヘッドが高い。今回はRAID10(RAID1+0)で、信頼性と高速化をチップセットだけで実現する。そのために、同型のHDDが4台必要なのだ。

ついでにWindows8 Proも買っておいた。

ケースから、手回しネジを外してドライブベイを取り出す。3段のうち、真ん中はファンの軸があるので冷えにくいと思い、一番上と一番下を使う。これを2セット準備する。

配線するときは、ミラーになっているHDDが別々のドライブベイに、別々の電源ケーブルから電源供給されるようにする。RAID10でミラーリングになっているとは言え、ストライピングしている2台のミラーリングHDDがやられると、データを全ロストしてしまうからだ。

文書だけでは分かりにくいので、図にしてみた。一番右がM/B上のSATAポートを示している。SATA3.0(6Gbps)はBDとSSDに接続。

残り4つのSATA2.5はHDD4台構成によるRAID10。ポイントは、ポートのSATA3とSATA4がクロスしている点。HDD1-1とHDD2-1は中段のドライブベイに、HDD1-2とHDD2-2は下段のドライブベイに配置。電源は、BDと中段ベイ、SSDと下段ベイの2系列に分けて接続。

これで、フロントファンもしくは電源1系統がダメになっても、RAID1の片系が生き残り、データをロストするリスクを分散している。

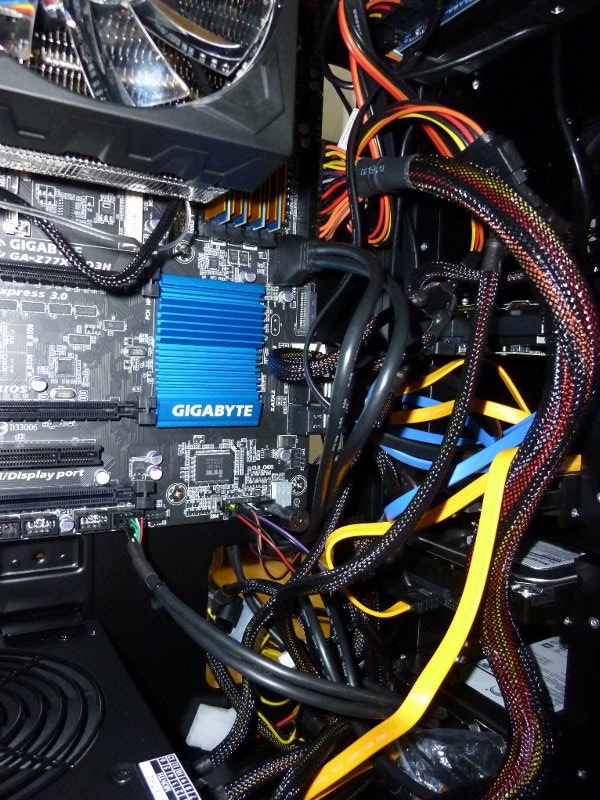

右上の図の通り、SATAケーブルは、SSDとBDはM/B付属の黒色を、HDDはストライピングしているRAID0の組ごとに、上のドライブベイに補充した青色を、下のドライブベイにPC-ME3付属のオレンジ色を使用した。

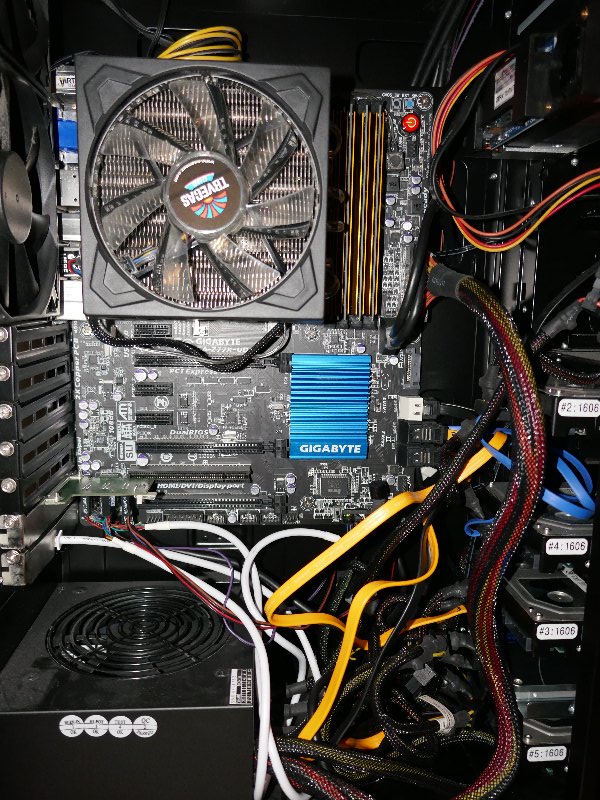

HDDが4台もあると、電源とSATAケーブルで、これだけごちゃごちゃしてしまう。それでも、CPUクーラー付近は邪魔なケーブルがなく、将来的にビデオカードを増設することも可能。

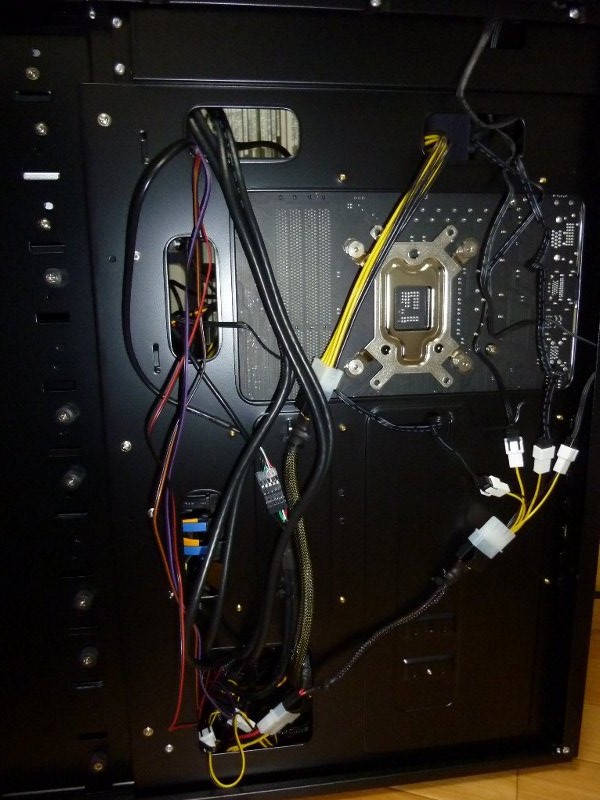

で、初めてやった裏面配線。ケースのスイッチ、LEDのケーブル、フロントのUSB、HDオーディオケーブル、ファンの電源とATX12Vを裏側に通した。

FDDのUSBケーブルも延長してあり、SATAケーブルがストライピングのペアごとに色分けしてあるのもこの写真でわかるだろう。

中継箇所は、下側をインシュロックでケースに固定してある。このインシュロックはケースに付属のもので、色が黒なので写真を見てもどこで使用しているか、わからない。(^_^;

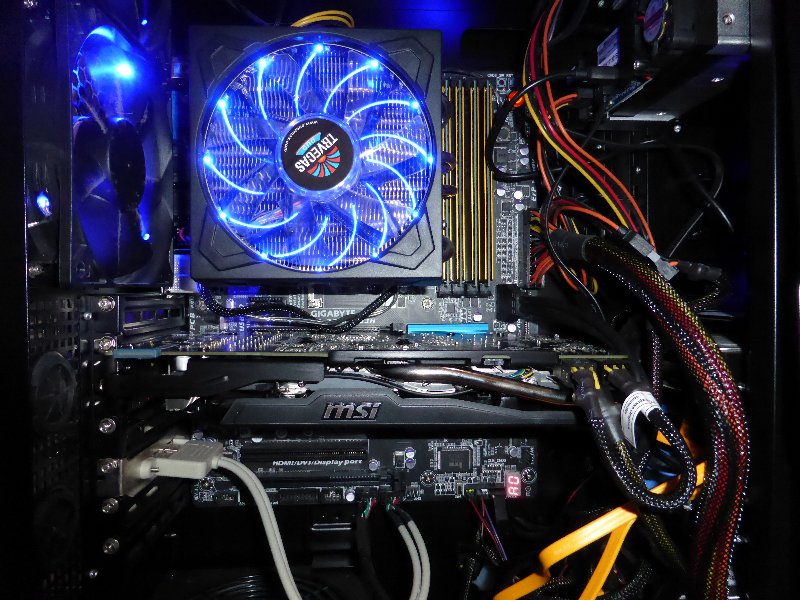

苦労の甲斐あって、ようやく「Giga-Octa」ことPC-ME7が完成した! 電源を入れると、ケースの中は排気用ケースファン3個とCPUクーラーのファンが美しくブルーに光り、内部を明るく照らし出す。う〜ん、美し〜ぃ!!

ちなみに赤く光っているLEDは、右上がM/B上の電源スイッチで、中央下が選択しているBIOS(メインBIOS)を示している。

5.O/Sのインストール(4/21〜4/28)

8つあるファンのうち、電源ユニット以外の7つのファンが美しくブルーに光る「Giga-Octa」ことPC-ME7。でも、O/Sが入ってなければきれいなだけのオブジェ。

で、SSDからWindows7が、そのリムーバブルケースの電源をOFFにすることで、RAID10からWindows8が起動するようにしようとした。SSDを切って、RAID10にWindows8をインストール。SSDをONにしてWindows7をインストール。

するとブートマネージャが起動して、Windows7とWindows8を切り替える格好になった。これは、Windows8のブートレコードが壊れると、Windows7まで起動しなくなることを意味している。

今度は、先にSSDにWindows7をインストールして、SSDを切った状態でRAID10にWindows8をインストール。すると、SSDをONにしてもWindows8が起動してしまう。BIOSを見ると起動順番が変わっており、1番が「Windows Boot Manager」になっていた。それを「SSD」に変更すると、Windows7は起動するがWindows8が起動しない。

BIOSがUEFIになって、Windows8がUEFIの設定を変えるように思えた。とりあえず、Windows8を諦め、Windows7のデュアル起動環境を目指したが、またもや結果は同じだった。

どうやら、RAID10によって起動ディスクが2TBの壁を超え、それをクリアするためにGPT形式にすると、ブート順番の1番に「Windows Boot Manager」が設定されるようである。

結局、SSDからのみWindows7を起動することにした。

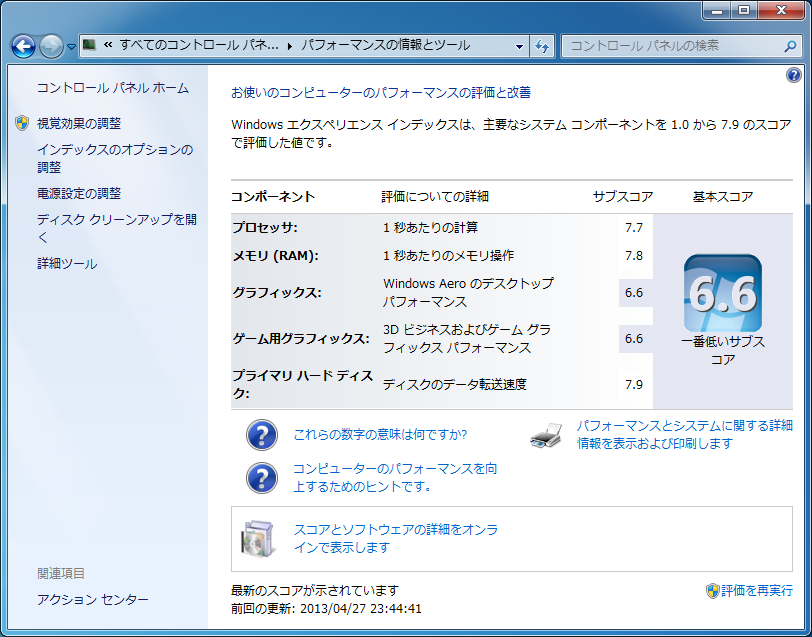

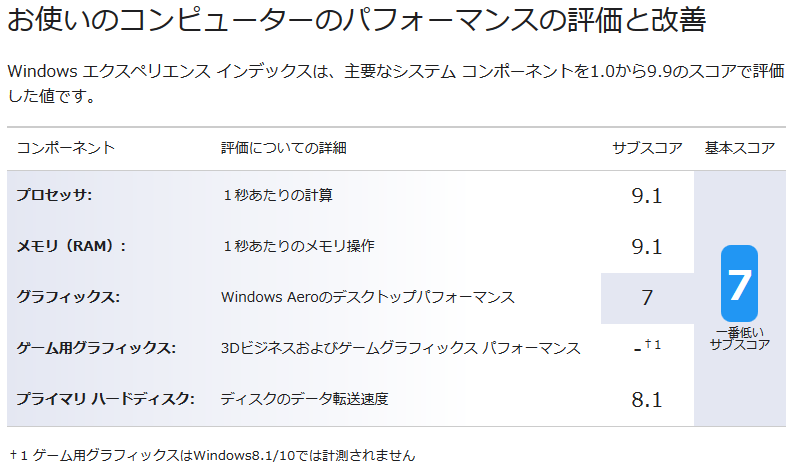

で、O/Sが無事にインストールが終わったのは4/28だった。記念に「エクスペリエンス インデックス」を採取。やはりビデオが足を引っ張って「6.6」。

O/Sのインストールが終われば、ドライバー類を入れ、データをPC-ME3からコピーして、アプリのインストール。ここでも、問題が発生した。「EPSON Scan」が起動時にエラーで起動しない。別ユーザで試すと稼働したので、Profileの再作成でクリアすることができた。

リムーバブルケースの液晶は、ソフトを入れてもSSDを認識しなかった。RAID10というHDDとして認識できないボリュームがあるからだと思われる。残念だが、諦めることにした。

あと、あり余るメモリから4GBをRAMDISKに設定し、TEMPファイル専用に設定したら、今度はVOCALOID2がインストールできない。これは、TEMP領域にインストール用ファイルを一旦展開するためで、4GBでは足りなかったからだった。一時的にTEMP領域を振り替えて回避した。

アプリのインストールが一通り終わったのは4/28。1週間も掛かってしまった。(^_^;

PC-ME3をWindows8マシンにし、一段落したのは5/1だった。PC-ME3のリアファンを入れると、計8個のファンが美しく青く光る(部屋を暗くして、ストロボなしで撮影)。

あとはDAWをマスターして、音楽作成の環境を整えなければならない。まだシンセが、以前のアクティブスピーカから鳴るようになっただけだ。まだまだ、時間が掛かりそうだ。

6.PC−ME6復活(5/21〜6/1)

DAWの環境を入れたせいか、「ようこそ」の状態で、10秒ぐらい待たされる。SSDが壊れたときや、DAW環境を独立させておきたいという気持ちが強く、内蔵HDDからのシステム起動を実現する必要がある。

解決策は意外にも、仕事でサーバ構築中に判明した。それは、O/S起動用とデータ用でRAIDを構成するときのボリュームを分けて、O/Sからは2TB未満のボリュームから起動するという方法である。こうすればMBRとGPTが競合することがなくなり、リムーバブルケースの電源OFF/ONにより、SSDとHDDから起動システムを切り替えられるはず。

まず、外付けHDDとSSDも利用して、データをバックアップ(5/21)。バックアップ用のPC-ME3にもデータをバックアップ(5/22)した。それから、一旦RAID10のボリュームを開放し、O/S用に201MBのボリュームを、残り(3.4TB)をデータ用のボリュームにした。

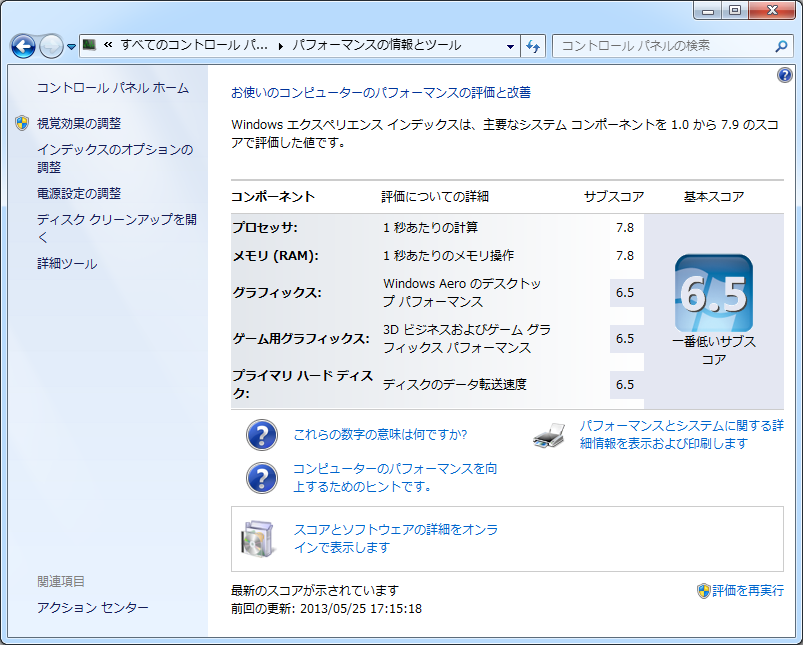

SSDの電源を切って、RAID10のO/S用ボリュームにO/Sをインストール(5/25)。こっちは、DAW専用環境として使用するので、便宜上PC名を「PC-ME6」とした。これで、「PC-ME6」は欠番ではなくなった。(!?)

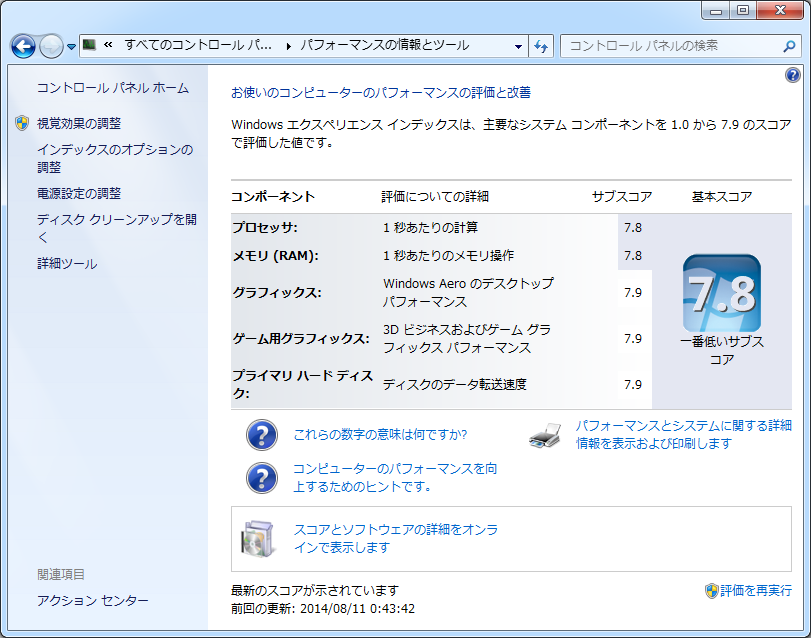

インストールが終われば、エクインを採取。プロセッサのスコアが上がったのは、BIOSでTurbo Boostの設定を4コア時に4.0GHzまで上げたから。グラフィックスのスコアが下がった原因は不明だが、HDDと横並びのスコアなので、気にしない。(^_^;

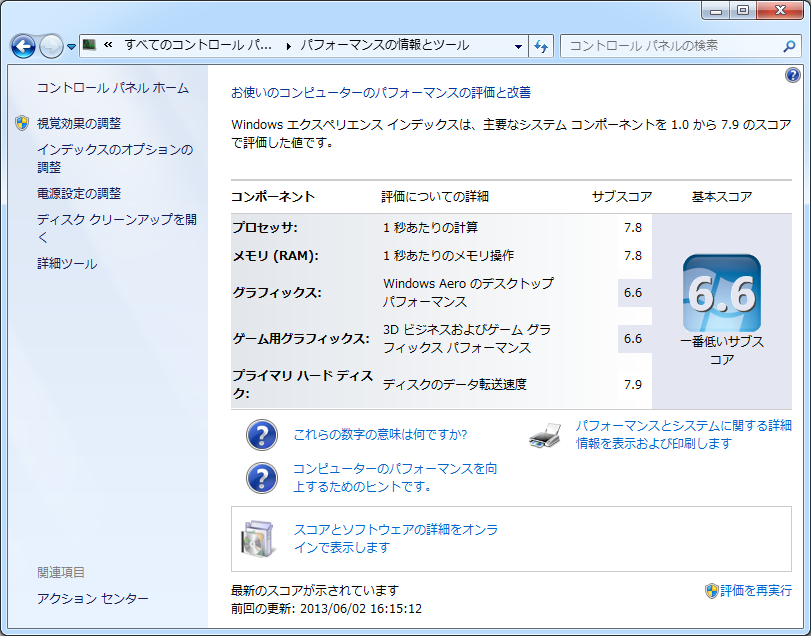

再度、SSDにO/Sの再インストール(5/30〜6/1)。こちらはDAW環境はないが、それ以外のアプリがてんこ盛り。

アプリのインストールや各種設定が一段落して、エクインを採取。プロセッサのスコアが上がった以外は変化なし。ただし、「ようこそ」画面が一瞬で消えるほど、立ち上げが時間が短縮された。

ようやく、PC-ME7が完成した。(^.^)v

7.ビデオカードの搭載(2014/08/10)

実際にDAWによる音楽活動を始めてみると、ここまでDAW用に高スペックにしたにもかかわらず、ソフトシンセやドラム音源の映像を出すと、音が途切れ途切れになることがあった。やむを得なしに、ASIOドライバーのレイテンシーを標準より2段階も下げていた。

CPUの性能は十分で、メモリも余るほどある。何が性能が低いのかと考えると、ビデオ出力をCPUに任せているから、描画のためのメモリもメインメモリと共有。たぶん、メモリの帯域や描画能力の低さが足を引っ張っていると考えた。

フルHD(1920×1080ドット)でもDAWをするには画面が狭く、近々WQHD(2560×1440ドット)なディスプレイの導入も考えていたので、2万円前後のビデオカードということで、PC-ME3でも使ったMSIのビデオカードから、「Radeon R9 270X Twin Frozr 4S OC」をチョイス。

いざ取り付けようとすると、フルタワーのケースだというのに、RAID10のSATAに電源ケーブル、フロントのUSB3.0ケーブルが立ちはだかった。少し整理して、ビデオカードを挿し、そこに補助電源6PIN×2を挿したら、あっさり起動。BIOSでPCI Expressを優先、内蔵ビデオ機能は無効に設定。それにしてもCPUファンのブルーLEDの光が綺麗なこと。(^_^;

最後にエクインを採取。Windows7なので、最高点数が7.9なのに対し、7.8に到達。もう少し待って「Haswell」を選択していれば、オール7.9だったかも。まぁ、ゲーマーではないので、ベンチマークで一喜一憂するより、曲作りが大事。(^.^)v

8.サブマシンへの移行(2018/03)

新PCのPC-ME8が完成したので、本PC-ME7をサブマシン(PC-ME8のバックアップ機)として、再構成することにした。

サブマシンなので、WQHD(2560×1440ドット)なディスプレイを使用することはないので、まず、MSIのビデオカード「Radeon R9 270X Twin Frozr 4S OC」を引っこ抜いた(ビデオカード自体は、PC-ME5に移設)。

それからFDDを外して、PC-ME8で再利用。

PC-ME3で使用していた「PC-IGNITION II」を移植した。PCIeはスッキリしたが、相変わらずSATAや電源ケーブル、さらに「PC-IGNITION II」の接続ケーブルがごちゃごちゃしている。

HDDのところをよく見ると、「#2:1606」や「#4:1606」と書かれたテプラが貼られていることに気づくだろう。これは、ポート番号とHDDの導入時期を示しており、2016年6月にHDDはSeagate ST2000DM001(2TB)の4台構成から、HGST Deskstar NASの3TBの4台構成に変更している(Seagate ST2000DM001のファームウェア問題やRAID10での安定性があまり良くなかったため。)

5インチベイからFDDを外したので、BDドライブを1段下げて、外見はこんな感じで落ち着いた。

で、ここからサブマシンとして、どう再構成するかという話になる。

PC-ME8は、4TBのHDDでRAID10を構成しているので、実質容量はその半分の8TBになる。このPC-ME7には、3TBのディスクを4台搭載しているので、以下の構成が考えられる。

| RAIDレベル | 実質容量 | 備考 |

|---|---|---|

| RAID10 | 6TB | PC-ME8のディスク使用容量が6TBを超えるとバックアップ不可能 |

| RAID5 | 9TB | パリティー生成のため、レンスポンス悪化の懸念あり |

| RAID0 | 12TB | 高速だが、冗長性はない |

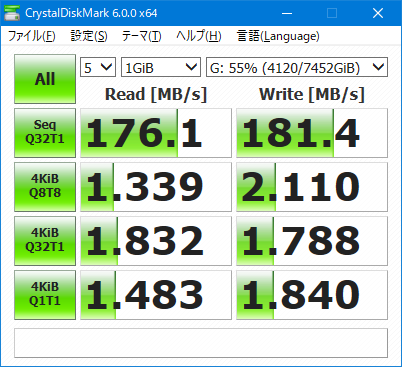

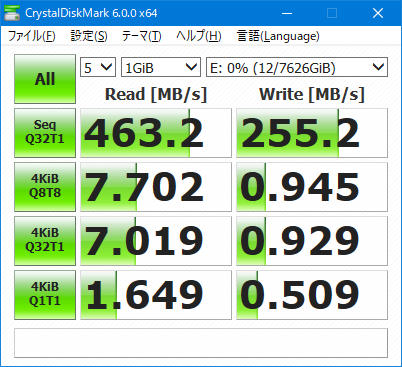

参考までに、PC-ME7からPC-ME8へデータ移行に使用した、USB3.0の外付けHDD(HGST Deskstar NASの8TB)の転送能力を見ておこう。

USB3.0なので、転送速度の理論値は5Gbps。「bps」ということは、「bit per second」なので、「B/s」(=Byte per second)に変換するには1Byte=8bitなので、8で割れば良い。USBで転送するためのO/Hを考えると、単純に10で割るのが早い。つまり、USB3.0の転送能力は約500MB/sということになる。

HDDの転送速度はUSB3.0のそれ未満なので、HDDの速度だけに依存し、約180MB/sだった。ちなみに、我が家のネットワーク環境はGbEなので、1000Mbps=125MB/s、実質的には約100MB/s程度と考えられるので、データ移行はLANよりUSB3.0のHDDを使う方が速いのである。(一旦、PC-ME7のデータを外付けHDDにバックアップしてから、PC-ME8に戻したので、実際にはLAN経由でのデータ移行と時間はさほど変わらないのだが、外付けHDDにその時点のバックアップが残ることになるので、この方法で行った。)

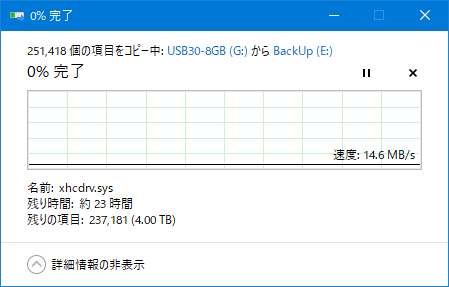

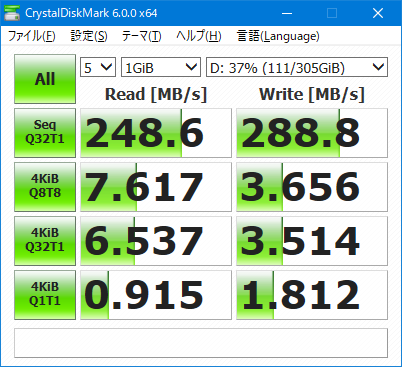

HDDをRAID10(6TB)からRAID5(9TB)に設定変更して、USB3.0の外付けHDDからデータを書き戻してみたら、速度が20MB/s未満で、残り時間が「2日以上」と表示された(画面は再実行した時のものだが、それでも残り時間が「約23時間」になっている)。

「RAID5って、めちゃくちゃ遅いやんけ!」と思わず叫んでしまった。単体HDDの1/10程度の性能しか出てない。チップセット(Z77)によるなんちゃってRAID5では、パリティー計算が足かせとなって、性能が出ないのだろう。

後から、ベンチマークしてみたのだが、大きなシーケンシャルファイルはHDD単体より性能が向上しているけど、小さなファイルだと約1/4まで落ちている。

結論としては、チップセット(Z77)によるRAID5は使いものにならないってこと。

そもそも、我が家にNASを導入しないのも、導入費用と速度、稼働時間やバックアップ先を考えると、「NASよりPCに内蔵したほうが高速で楽ちん」という結論に達しているからで、サブマシンのために高価なDAC(Disk Array Controller)を買う気にもなれない。(^_^;

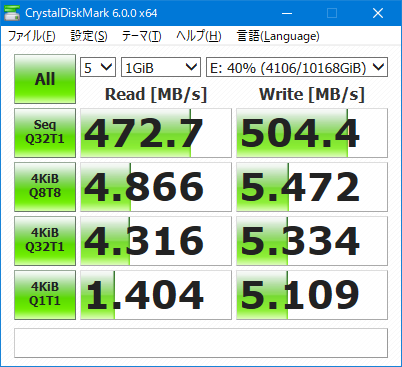

ついでだから、RAID10のベンチマークしてみた。

基本的にHDD2台によるRAID0と変わらないので、単体HDDの2倍程度の性能が出てる感じ。

じゃぁ、HDD4台によるRAID0だとどうなるか、ベンチマークしてみた。

やっぱり、これぐらい早いと快適だ。故障に対する可用性はまったくないが、どうせバックアップだし、オリジナルはRAID10で存在するし、重量なデータをRAID10(500GB分確保)に、巨大データはRAID0(残りの約10TB)のボリュームを用意して、そこにバックアップすることに方針変更した。

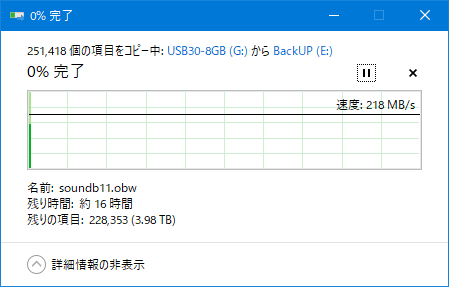

で、USB3.0の外付けHDDからデータを書き戻してみたら、速度がRAID5の時の10倍以上(200MB/s以上)で、残り時間が「約16時間」と表示されたが、実際にはその1/3程度の時間で完了した。

必要なアプリも入れ直しして、これでPC-ME7は十分使えるサブマシン(もしもの時のPC-ME8のバックアップ機&データのバックアップ機)として、Reboneしたのであった。

最後にエクインをやってみた。

SSDは545s(PC-ME5)に0.1だけ負けているのはともかく、ビデオが7.0というのはどうしようもないが、サブマシンなので、まぁ良しとしよう。(^_^;