Rev.006

このページは、MEのセカンドマシン「PC−ME5」の作成過程をレポートするコーナーです。(^.^)v

1.構想を練る

MEの5台目の自作PCは、現在のPC-ME3を作成してから5年後の2013年5月に誕生予定で、「GIGA8(ギガ・オクタ)」というニックネームも考えていた。

しかし、嫁さんのPC-ME4が作成後4年で、SATAポートのエラーが出て、ブルースクリーンで止まるようになった。起動することもあったが、2013年3月12日にはSATAのポートをいくら変えてもSSDからシステムが起動せず、BIOSの設定を触っていたら起動画面が砂嵐になっていた。M/Bが故障したようである。

一旦はUltraBookも考えたが、今回のように故障したときの対応が自分でできないのはやはり不便なので、無事なドライブ類(SSD、HDD、BD)を流用して自作することにした。

2.PCの構成を決める

PC-ME4同様に、コンパクトなリビングPCにする。ケースはキューブタイプでBDは水平に設置したい。再びShuttleのSZ77R5(\30k)で組むことも考えたが、M/Bが故障するとケースに電源まで無駄になってしまう。

なんとなく、下記の構成なら、\50kぐらいで組める気がして、保守性を優先することにした。

| Parts | Maker | Spec | 予算 |

|---|---|---|---|

| CASE | ? | Mini-ITX対応のでCube型のもの | \10K |

| M/B | GIGABYTE | Mini-ITXでZ77のもの | \10K |

| CPU | Intel | Core-i5 | \15K |

| MEM | CFD? | DDR3-1600 (4GB×2) | \5K |

| 電源ユニット | ? | ケースに収まる400W程度 | \10K |

| 合 計 | 約\50K |

3.PCのパーツを集める

ケースを決めた時点で、価格.comを見て下記構成を決めて、3月13日の夜にAmazonで全て発注。これで、3月15日(金)にパーツが揃い、その日の夜のうちに動作テスト、3月16日(土)にデータを吸い上げてO/S再インストールという強行スケジュール。(^_^;

| Parts | Maker | Model | Spec | 出費 |

|---|---|---|---|---|

| CASE | Lian Li | PC-Q08B | Mini-ITX、Cube | \14,348 |

| M/B | GIGABYTE | GA-Z77N-WIFI | Mini-ITX、Z77 | \10,635 |

| CPU | Intel | Core-i5 3570 | 3.4GHz L2:6MB | \19,798 |

| MEM | A-DATA | AX3U1600GC4G9-2G | DDR3-1600 (4GB×2) | \5,270 |

| 電源ユニット | サイズ | 剛力短2プラグイン 500W | 80PLUSブロンズ | \5,920 |

| 合 計 | (Tax in:\58,769) \55,971 |

CPUは、自分のをCore-i7 3770で考えているので、Core-i5の3570(HD2500)。3570Kにしなかったのは、ビデオ性能で自分の(HD4000)と並ばれたくなかったのと、少しでもコストを抑えるため。電源ユニットは、容量よりそのサイズとプラグインなのが決め手となった。

4.PCを組み立てる(3/16)

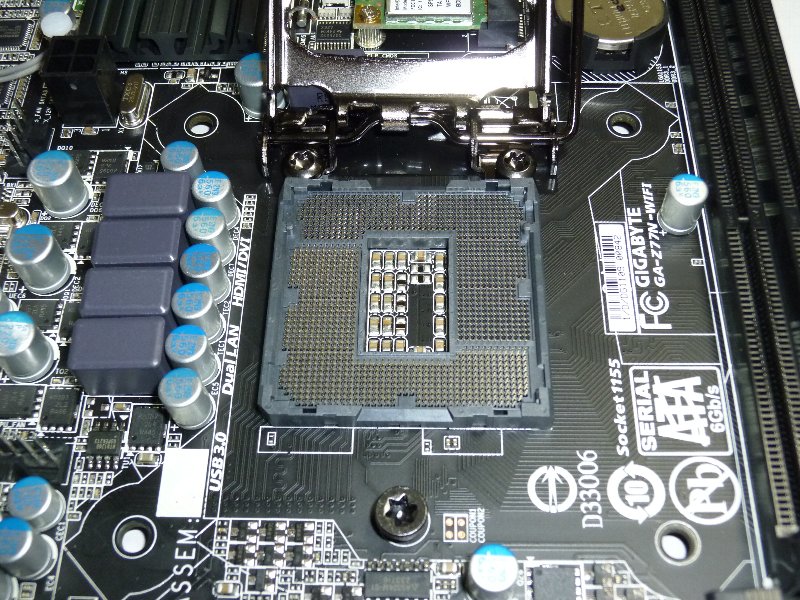

袋からM/Bを取り出し、作業のためにM/Bに入っていた段ボール紙の上に置いた。

CPUを取り付けるために、レバーを引き上げ、樹脂製の蓋を外す。初めてのLGA1155との対面。6月には、第4世代の「Haswell」がリリースされ、LGA1150になる。

CPUの向きをよく確認して、ソケットの上に乗せ、カバーを被せて、レバーを下ろして固定する。

リテールのCPUクーラーを取り付ける。クーラーだけでM/Bの1/4ぐらいの面積を占有している。

最後にメモリーを載せて、M/Bの準備は完了。今回のケースは、側板に直接M/Bを取り付ける。

側板を外したら、5インチベイを外し、BDを取り付ける。このベイの下には2.5インチのHDD(SSD)が取り付けられるようになっている。

一旦はSSDを載せたが、電源の配線が難しくて、結局SSDは外してしまった。(^_^;

ということで完成。夜も遅く、写真を撮るのを忘れていた。

この間にしたのは、側板にM/Bがついている状態で、ケースフロントからの電源やLED、USB3.0などの配線をして、ケースに取り付け。

あとは、シャドーベイにSSDとHDDを取り付けて、ケースに固定。ドライブ類は接続せずに、電源を繋いで動作確認とBIOS設定。

最後は電源ユニットに、SATA用のケーブル1本(4口)だけを接続し、HDDからSSDとBDに接続。ケースファン(前面、上面)は、とりあえず電源ユニットに繋いだ。電源ユニットの陰になって、M/Bはほとんど見えない。

5.O/Sのインストール(3/16)

とりあえず、SSDからユーザデータをHDDに退避させ、せっかく8GBもメモリがあるので、Windows7 Home Premiumの64Bit版をインストール。

| DISK | SIZE | ドライブ名 | 領域 | 使用目的 |

|---|---|---|---|---|

| SSD | 80GB | C: | 70GB | システム用 |

| D: | 4.5GB | ユーザデータ用 | ||

| HDD | 1TB | E: | 50GB | SWAP,TEMP用 |

| F: | 881GB | ワーク、バックアップ用 |

あとは、ドライバとワクチンソフトを入れて、LAN接続。MicrosoftUpdateで108個の更新を行い、アプリを入れて更にMicrosoftUpdateで13個の更新を実施。

とくかく、嫁さんにはもったいないぐらいのハイスペックで、きれいなPCが完成した。いやー、なんといっても、ブルーのファンが美しい。アクセスランプがリセットボタンと兼用になっているのも驚いた。

MEの次のPCは、ブルーのファンがフロントで3個、トータルで6個回転する予定。(^_^;

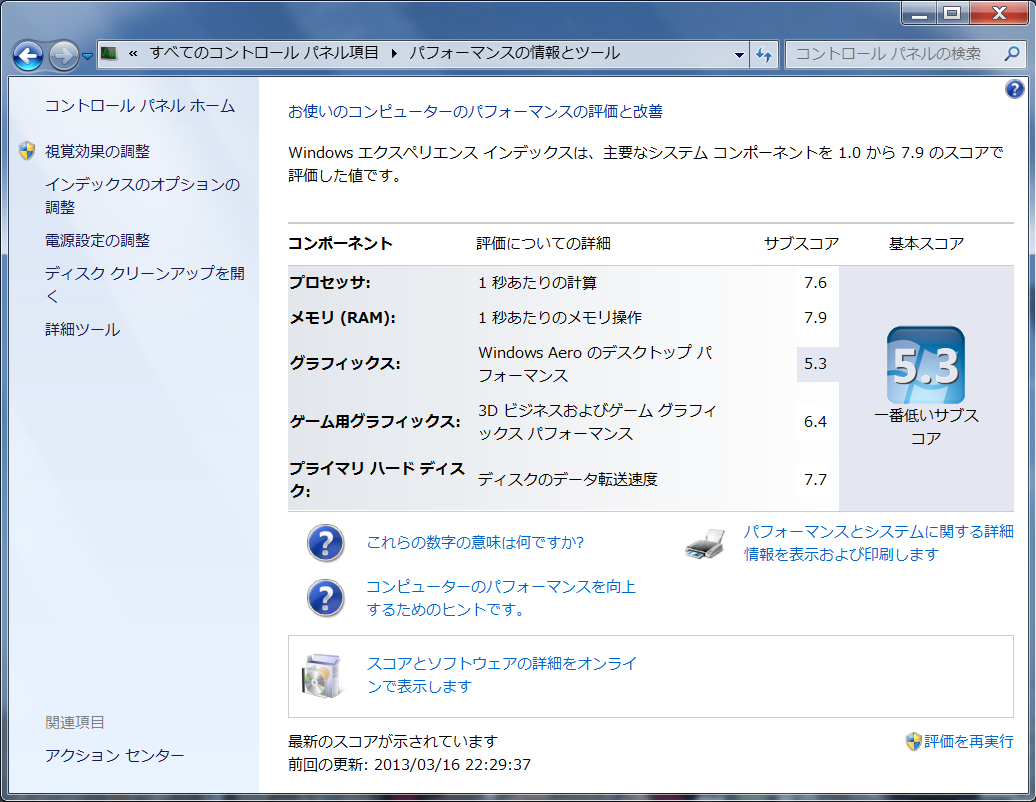

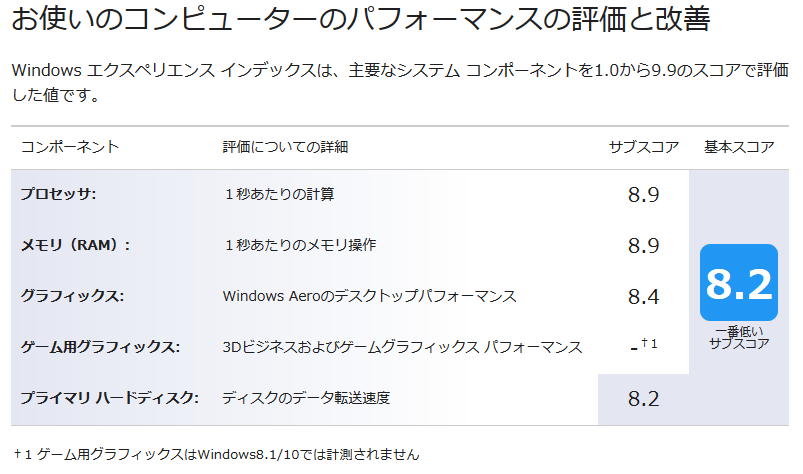

最後に「エクイン」こと「Windowsエクスペリエンス インデックス」を測定すると、やはりオンボードのビデオが足をひっぱている感じであるが、ゲームをするわけでもないので、これで十分。

HDDのスコアが良くなったのは、以前はSATAをIDEモードで利用していたのが、AHCIモードに変更したからかもしれない。

| 項目 | PC-ME4 | PC-ME5 |

|---|---|---|

| プロセッサ | 6.5 | 7.6 |

| メモリ | 6.6 | 7.9 |

| グラフィックス | 4.5 | 5.3 |

| ゲーム用グラフィックス | 4.6 | 6.4 |

| ハードディスク | 7.2 | 7.7 |

| 基本スコア | 4.5 | 5.3 |

ベアボーンではなく、標準的なMini-ITXにしたので、今度M/Bが壊れても、M/Bのみの交換可能になった。これで、何かトラブルがあっても、該当部品の交換だけで対応できる。まぁ、頻繁に壊れて欲しくはないのだが、これで5年は安心できるかな。 (その後、O/SはWindows10 Pro 64bitに入替えた。)

6.4K対応(2018/03)

PC-ME5を作成してちょうど5年が経過した。ディスプレイはPC-ME4の物を流用しているというか、テレビをそのまま使用しているので、約9年が経過していて、少しバックライト(冷陰極管)が暗くなってきている。今年の暮(2018年12月)には4Kの本放送が始まるので、来年(2019年)の4月には4K対応テレビに買い替える予定をしている。

PC-ME5は、CPUのビデオ出力をそのまま使用しているので、解像度はHD(1920*1080ドット)までしか対応していないので、テレビを買い換える前に、PC-ME7の余剰パーツを使って、4K(3840*2160ドット)対応してしまおうというわけだ。

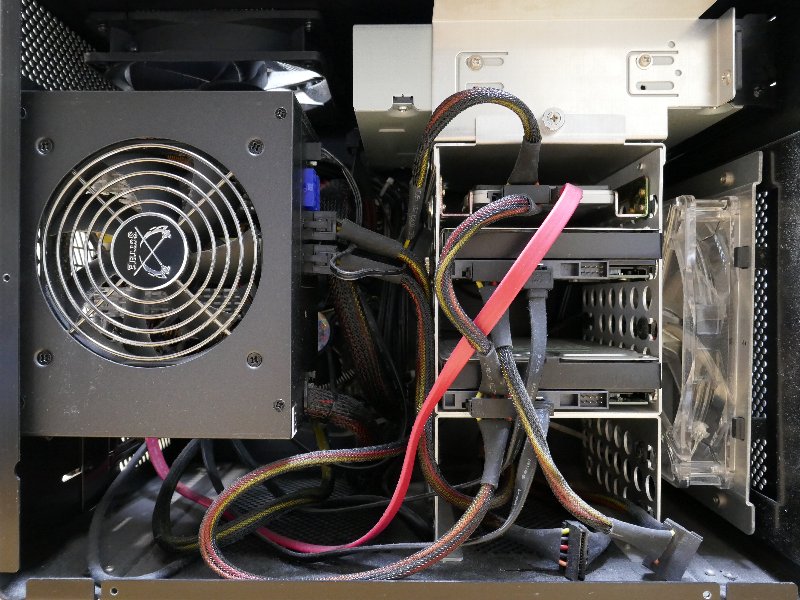

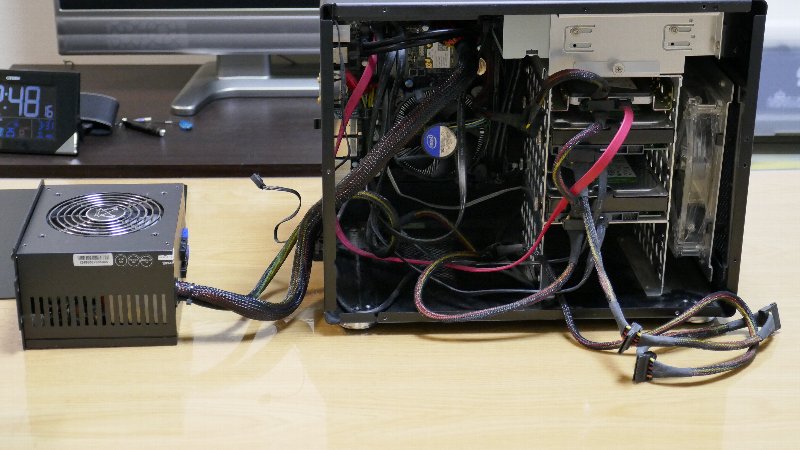

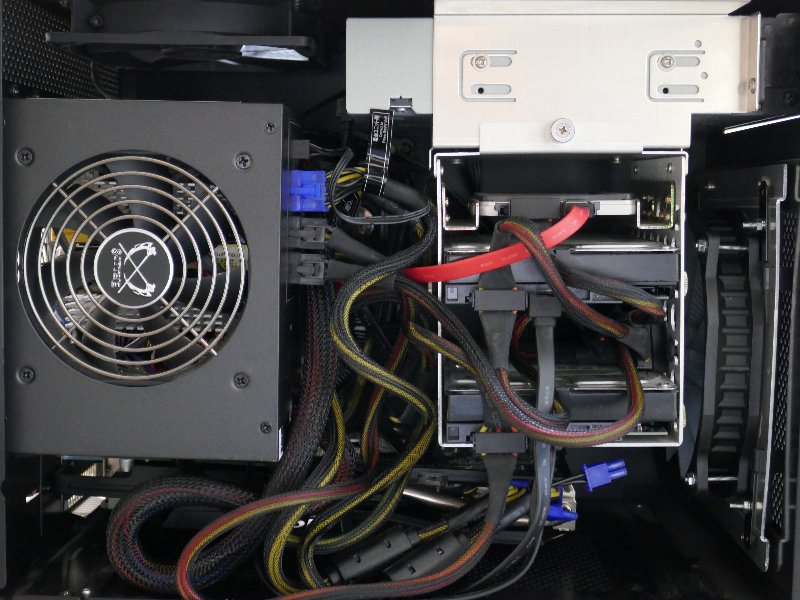

現状のPC-ME5がどうなっているか説明のために、PC本体から各ケーブル(電源、HDMI、USB)を外して、サイドパネルを開けた。

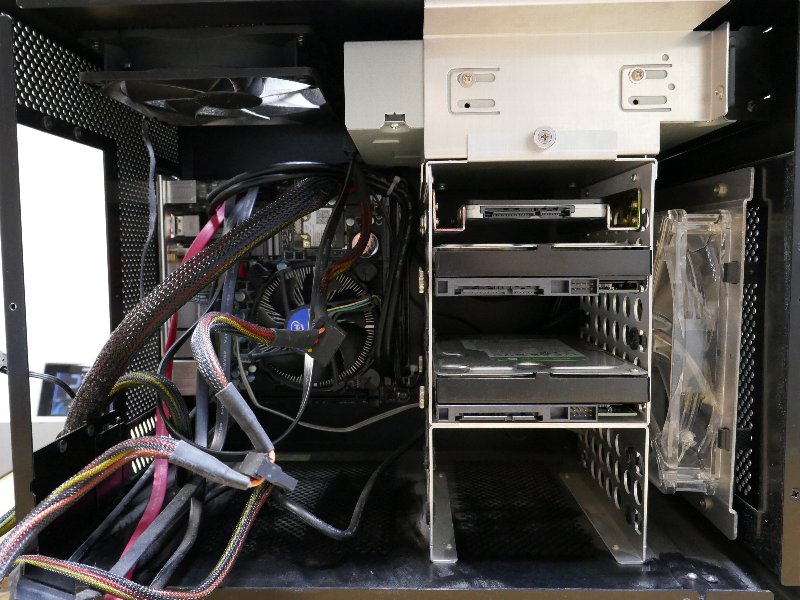

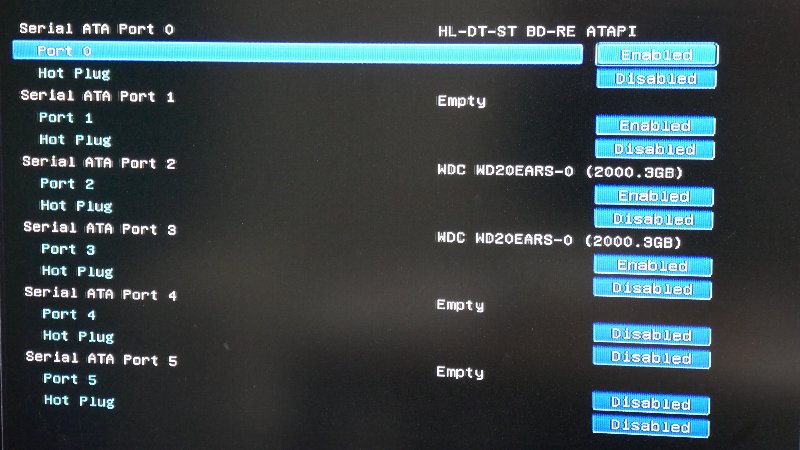

中段のドライブベイには、一番上にSSD、その下に2TBのHDDを2台搭載してRAID1(ミラーリング)にしてある。

以前、壊れないと思っていたSSDが壊れて、O/Sから嫁さんのデータまで、すべてぶっ飛んだ苦い経験から、ミラーリング外付けHDDの容量アップ時にWD製の2TBなHDDを流用し、データを格納するHDDは二重化したのである。

M/Bが全く見えない状態なので、まずは電源ユニット(SFXじゃなく、ATX12V)を外す。

CPUクーラーは見えるようになったが、配線がぐちゃぐちゃしていて、まだM/Bにアクセスできる状態じゃない。(^_^;

それから、ストレージ関係(SSD1台とHDD2台)の電源ケーブルとSATAケーブルを外す。

で、ストレージ関係を搭載しているドライブベイ(5インチベイにぶら下がり、上部のネジ1本で固定されている)を外す。

スッキリはしたが、このままではビデオカードが長くて、ケース下側のドライブベイが邪魔な状態。

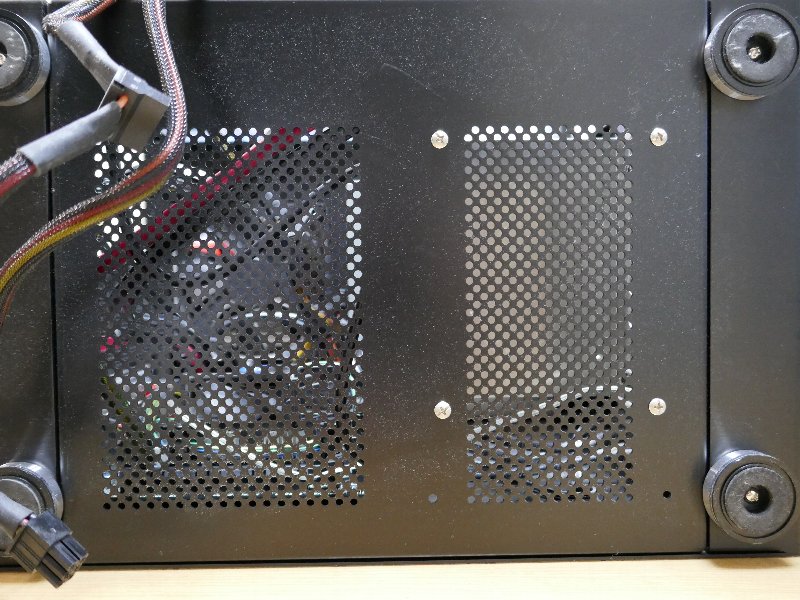

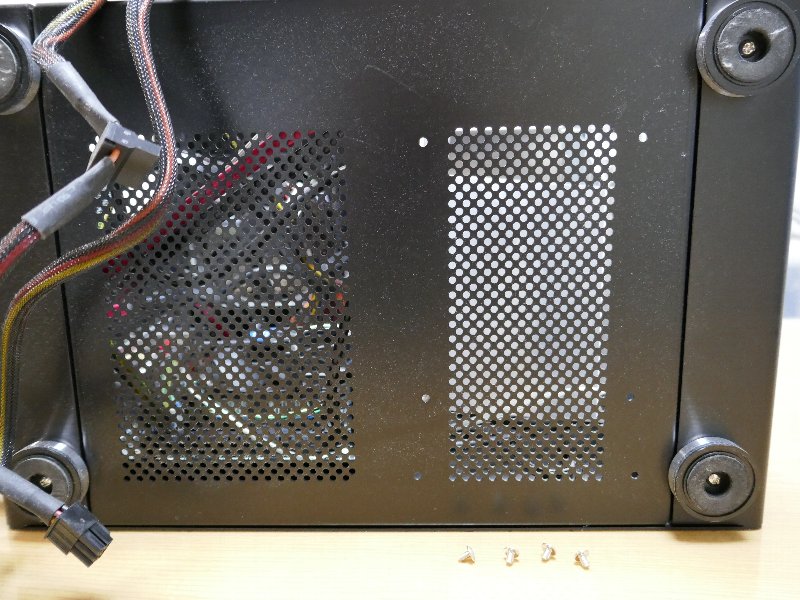

ここでケースを一旦、横倒しする。ケース下側のドライブベイは、ケースの底からネジ止めされているので、これを外してビデオカードが収まる場所を確保する作戦である。

もっとも、メーカーのホームページを参照し、最下部のドライブベイを外すことで、最長300mmのビデオカードが搭載できることを確認していたのだが。(^_^;

あまり意味はないが、ケースの底のネジを外して、下側のドライブベイを取り外した状態の写真。

ドライブベイがなくなったので、メッシュの向こう側が見えるようになり、上の写真より明るくなっているのが分かるだろう。

PC-ME7から移植するビデオカードは、MSI製の「Radeon R9 270X Twin Frozr 4S OC」なので、消費電力は180Wもある。狭いケース内に熱がこもらないように、フロントファンを強化した方が良いと考えていたが、これ以上の投資はしたくなかった。(嫁さんに止められていた(^_^;)

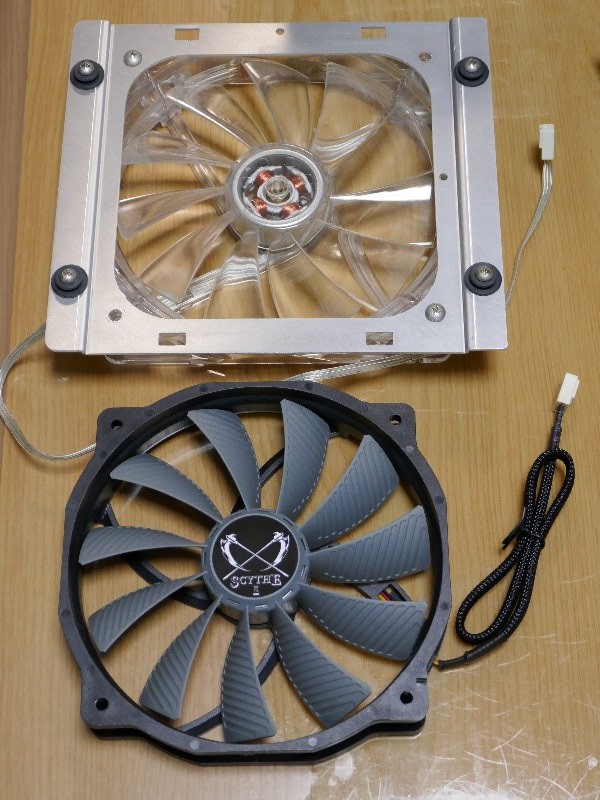

そこで、PC-ME8の保守用余剰ファンRiing Plusを使うことも考えたが、配線がさらにごちゃごちゃしそうなので、CPUクーラー(グランド鎌クロス3)から取り外した14cmファンを使い、内部の温度に応じてM/Bの4pinでPWM制御することを思いついたのだった。

14cmファンだから、そのまま取り付けられると思っていたが、グランド鎌クロス3のファンは、取り付けネジの位置は12cmファンと同じ位置だった。(^_^;

手元にL字ステーが2個あったが、やっぱり4個ないとしっかり固定できないだろうと思い、近所のホームセンターでなんとなく、サイズ的に合いそうな金具を買ってきて、それで無理やり固定することにした。

「なんとなく」が、意外に「大正解」だった。

取り付けネジ位置が12cmサイズのファンが、うまくフロントファンプレートに固定できたのだった。

ファンの固定のネジにΦ4mmではなく、金具の穴の大きさに合わせてΦ3mmを使用したので、ネジ自体が少し斜めになり、うまく辻褄が合ったのだった。

早速、フロントファンを固定し、ファンケーブルをM/Bのケースファン4pinに接続するのだが、ケーブルの長さがギリギリだった。(^_^;

そして、M/Bに唯一存在するPCIeスロットに長さ260mmのビデオカード「Radeon R9 270X Twin Frozr 4S OC」を差し込む。

補助電源の6ピン端子が2つ見える。ビデオカードだけで、ケースが埋まっているような感じだ。(^_^;

ドライブベイを5インチベイにぶら下げて固定し、電源ケーブルとSATAケーブルを接続。

電源ユニットの「剛力短2プラグイン 500W」に、PCIe用の補助電源ケーブルを2本追加し、ビデオカードに接続。

電源ケーブルをインシュロックでまとめることも考えていたが、ケース内に押し込むだけで精一杯で、出番はなかった。

あれだけ存在感のあったビデオカードも、既に電源ケーブルの山に隠れてしまっている。(^_^;

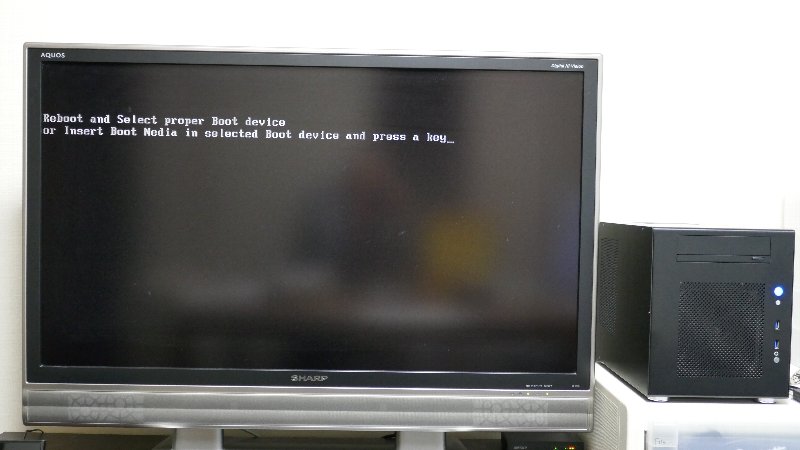

この状態で各ケーブル(電源、HDMI、USB)を再接続して、BIOSの設定変更と動作確認を実施。

その後、サイドパネルを取り付けて、テレビ横の定位置に設置。

ビデオカードのファンが2つ増え、フロントファンも温度に応じてそこそこ回転するので、今までより動作音はうるさくなったが、派手に青く光るLEDファンがなくなったので、見た目は静かになった。

このPC-ME5で光るのは、電源スイッチとリセットスイッチ(アクセスランプと兼用)、BDドライブのアクセスランプ(ケースの扉に隠れて見えない)だけになったのだ。

この状態であと5年ぐらいは、使い続けられるかな。(^_^;

7.SSD交換(2018/04)

「5年使い続ける」と書いた途端に、OSが見つからないと起動しないことが、時々起こる状態になった。

起動しないときにBIOS画面で確認すると、SSDが見えていない。

M.2なSSD は使えないので、SATA3.0なIntelの545sシリーズの512GBなSSD「SSDSC2KW512G8X1」を取り寄せ。同容量でM.2の半額とは言わないが、6割程度の価格で買えた。

中身自体は、見慣れた2.5インチのパッケージ。これを組み込んで、O/Sから入れ直し。(^_^;

半日ほどで、復旧完了。早速エクインをやってみた。

ビデオ性能は、PC-ME8の8.1より高いが、8.4なら大したことないか。(^_^;

スコア自体はSATA3.0のSSDが一番足を引っ張っているが、そこそこバランスの取れたマシンになった。