Rev.032

偙偺儁乕僕偼丄俵俤偑晛抜巊偭偰偄傞妝婍仌儗僐乕僨傿儞僌僔僗僥儉傪徯夘偡傞僐乕僫乕偱偡丅

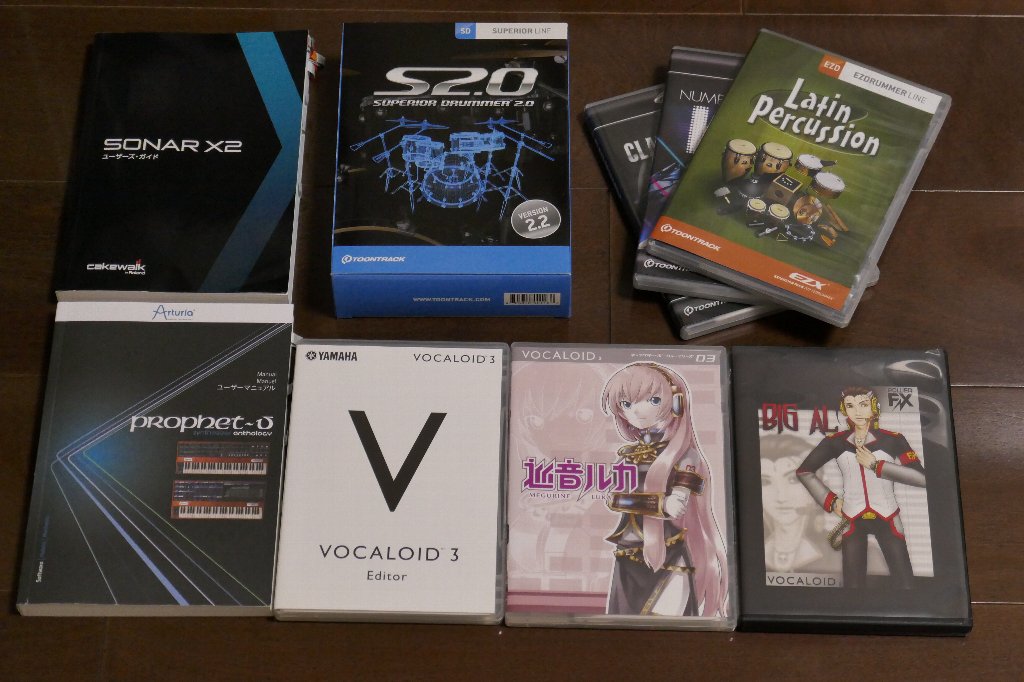

丂尰嵼丄DAW娐嫬偱巊梡偟偰偄傞僜僼僩偺僷僢働乕僕傗儅僯儏傾儖偺幨恀偱丄儊僀儞偲側傞DAW偼乽Cakewalk by BandLab乿偱偡丅

丂嵟弶偼USB Audio I/F乽QUAD-CAPTURE乿偑摨崼偝傟偨乽SONAR X2 POWER STUDIO QUAD乿傪峸擖偟傑偟偨偑丄庢埖偑Roland偐傜TASCAM偵戙傢傞偲偄偆偙偲偱丄乽R-MIX乿偑巊偄偨偔偰乽X3僔儕乕僘乿偱偼側偔丄乽X2 Producer乿偵傾僢僾僨乕僩偟傑偟偨丅偦偺屻丄乽Cakewalk by BandLab乿偵堏峴偟傑偟偨丅

丂偱丄師偵擸傫偩偺偑僪儔儉壒尮丅掕斣偼乽BFD3乿偐傕抦傟傑偣傫偑丄梕検偑戝偒偄偺偱僷僗偡傞偙偲偵偟傑偟偨乮恖偲摨偠僜僼僩偱偼丄摨偠壒偵側偭偪傖偆偟乯丅僆僾僔儑儞壒尮傕懡偄乽EZdrummer 2乿傕峫偊偨傫偱偡偗偳丄帺桼側僇僗僞儅僀僘偑偟偨偔偰丄偦偺忋埵斉偺乽SUPERIOR DRUMMER 2.0乿偵偟傑偟偨丅EZdrummer偺奼挘壒尮儔僀僽儔儕乕偼丄乽LATIN PERCUSSION乿丄乽THE NUMBER 1 HITS乿丄乽Claustrophobic乿丄乽ROCK乿偺係偮偱偡丅

丂偁偲偼丄儃僇儘偵僜僼僩僔儞僙偱偡側丅

丂儃僇儘偼丄乽Vocaloid 3 Editor乿偵乽弰壒儖僇 V2乿偲乽BIG AL乿偱丄Rewire傪巊偭偰乽Cakewalk乿偲摨婜偝偣偰傑偡丅

丂Cubase亄儃僇僉儏乕傕峫偊偰傒傑偟偨偑丄崱偺偲偙傠丄儃僇儘偱巊偊傞乮僀儊乕僕偑崌偆乯塸岅偺儔僀僽儔儕偑懠偵側偄偺偱丄摉暘偙偺傑傑偱峴偔偮傕傝偱偡丅

丂僜僼僩僔儞僙偼丄摬傟偺僔儞僙偱偁傞乽Prophet-V2乿乮屻偵乽V Collection 6乿偵傾僢僾僌儗乕僪乯丄乽TRITON taktile-49乿偵僶儞僪儖偝傟偰偄偨乽KORG Legacy Collection乿乮尰嵼偼丄乽KORG Collection 3乿乯丅偦偺拞偱傕丄幚婡(M1R-EX)傪帩偭偰偄偰丄偦偺壒怓僨乕僞傪堏峴偱偒傞乽M1乿偑儊僀儞僔儞僙偱偡丅僪儔儉壒尮偱懌傝側偄岠壥壒傗僔儞僙僪儔儉椶丄儔僥儞宯僷乕僇僢僔儑儞傕M1偱僼僅儘乕偟偰傑偡丅

丂偁偲偼丄M1偱弌偣側偄壒傪暔棟僔儞僙偺MS-2000R傪DAW偵庢傝崬傫偩傝偟偰偄傑偡丅暔棟壒尮偱僪儔儉偺R-8M傕偁傞偗偳丄僷儔傾僂僩偟偰偄傞傕偺傪偨偭偨俀們倛偺僆乕僨傿僆I/F偱庢傝崬傓偺偼尰幚揑偠傖側偄偟丄側傞傋偔PC偩偗偱姰寢偝偣偨偐偭偨偐傜丅

丂僄僼僃僋僞乕偼丄僼儕乕偺TAL偺Chorus仌Vocoder傗BlueCat傪擖傟偰傑偡偗偳丄儊僀儞偼乽Calkwalk乿晅懏偺傕偺偲丄乽KORG Collection 2乿偺乽MDE-X乿偐側偀丅

丂2018擭偺廐偐傜婥偵擖偭偰偄傞偺偼丄偙偺DOTEC-AUDIO偝傫偺Dee僔儕乕僘偱偡丅僔儞僾儖側憖嶌惈偲岠壥偑愨戝丅儃僇儘偼DeeTrim偱儗儀儖傪堦掕壔偝偣丄儀乕僗偼丄DeeFat偱壒傪懢偔偟傑偡丅僔儞僙椶偼丄DeeCrystal偱崅壒嫮挷偝偣偰MDE-X偱僗僥儗僆僐乕儔僗偐偗偨傕偺傪DeeWider偱偝傜偵峀偘傑偡丅奺僩儔僢僋偺嵟廔抜偵DeeMax偱寉偔壒埑傪忋偘偰儗儀儖傪堦掕壔偝偣偰丄儅僗僞乕偵DeeMMax傪擖傟偰丄嵟廔壒埑傪CD暲偵忋偘偰偄傑偡丅

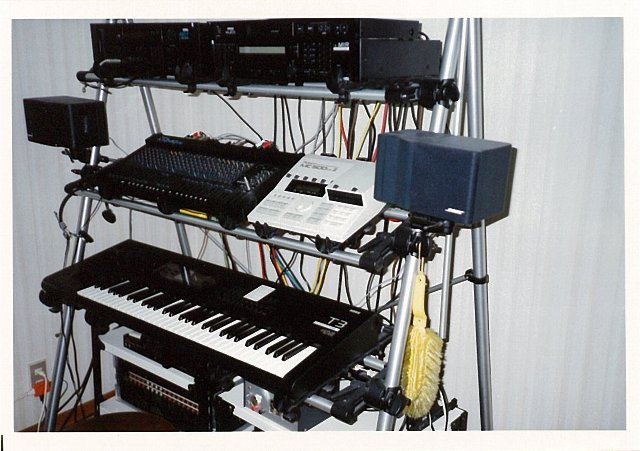

丂暔棟壒尮偲偟偰偼丄塃忋偐傜KORG MS-2000R偵僷僢僠儀僀丄YAMAHA偺MIDI僷僢僠儀僀MJC-8丄Roland偺僪儔儉壒尮R-8M丄嵟壓抜偑KORG M1R-EX偱偡丅堦墳丄儔僢僋儅僂儞僩偟偰偁傝傑偡丅

丂壒尮儔僢僋偺嵍偵儈僯儈僉僒乕BEHERINGER偺XENYX 1202FX(12ch)偑偁傝傑偡丅

偱傕崱偺僩儗儞僪偼丄暔棟偐傜壖憐傊偲尵偆偙偲偱丄僜僼僩僔儞僙傗壒尮側偳丄DAW(DTM)偲Vocaloid傪嬱巊偟偰偺嶌昳憂傝偵姰慡堏峴偟偨偺偱丄尰嵼偼傎偲傫偳弌斣偑偁傝傑偣傫丅(^_^;

丂儌僯僞乕偼丄傕偭傁傜僿僢僪儂儞偱偡丅僜僯乕偺嬈柋梡僿僢僪儂儞傪俁庬椶偲傕懙偊傑偟偨丅(^_^;丂懪崬傒側偳偺嶌嬈帪偼僗僥乕僕儌僯僞乕偺乽MDR-EX900ST乿傪丄壒嶌傝傗儈僢僋僗僟僂儞偺帪偵偼丄乽MDR-M1ST乿傪巊梡偟偰偄傑偡(2019擭8寧壓弡偵峸擖)丅

丂乽MDR-CD900ST乿傪攦偆埲慜偼丄乽MDR-Z900乿傪20擭嬤偔垽梡偟偰傑偟偨偑丄惢憿拞巭偵傛傝曐庣晹昳傕擖庤偱偒側偔側偭偰丄2011擭枛偵嬈奅昗弨偱嬈柋梡偺乽MDR-CD900ST乿偵姺偊傑偟偨丅偱傕丄乽MDR-CD900ST乿帺懱偼僒僂儞僪偺慹扵偟傪偡傞偨傔偵丄拞崅壒偑旕忢偵嫮挷偝傟偨僿僢僪儂儞偱偁傝丄僼儔僢僩側僒僂儞僪偱偼側偄乮儈僢僋僗僟僂儞偵巊偊側偄乯偺偲丄乽MDR-EX800ST乿偲斾傋偰掅壒偑暔懌傝側偄偺偱丄怓乆夵憿偟偰傒傑偟偑丄崱偼揹巕僪儔儉梡偵巊偭偰偄傑偡丅

| 婡庬柤 | 峸擖帪婜 | 旛峫 |

|---|---|---|

| MDR-Z900 | 1993擭崰 | 攑婞嵪傒 |

| MDR-CD900ST | 2011擭12寧枛 | 揹巕僪儔儉梡乮梊旛乯 |

| MDR-EX800ST | 2014擭崰 | 懪崬傒梡乮僒僽乯 |

| MDR-M1ST | 2019擭8寧枛 | 儌僯僞乕梡乮儊僀儞乯 |

丂儌僯僞乕僗僺乕僇偼丄2019擭廐偵暠敪偟偰GENELEC偺乽8020D乿傪摫擖偟傑偟偨丅

丂K&M偺乽24161B乿傪巊偭偰PC儔僢僋偵GENELEC乽8020D乿傪屌掕偟丄僒僽儌僯僞乕偺壓偵偁傞ALLEN&HEATH偺傾僫儘僌儈僉僒乕乽ZED-6乿偱壒検挷惍傪偟偰偄傑偡丅

丂DAW梡偺MIDI僉乕儃乕僪偲丄儗僀僥儞僔偺側偄僉乕儃乕僪壒尮偲偟偰丄KORG偺TRITON taktile-49傪巊梡偟偰傑偡丅幚偼丄埲慜Roland A-300PRO傪巊偭偰偄偨偗偳丄32Key偱偼傗偭傁傝丄彮側偡偓傑偟偨(^_^;丅偦傟偵丄僐乕僪偺妋擣梡偵丄偦傟帺恎偱娙扨偵壒偑弌偣傞傕偺偑梸偟偐偭偨偺偱丅

丂僥僾儔偱怓乆揬偭偰偁傞偺偼丄乽Prophet-V3乿傪巊偄偙側偣傞傛偆偵偲丄傛偔巊偄偦偆側暔棟僗僀僢僠傗僲僽傪僩儕僈乕僷僢僪傑偱妱傝摉偰偨偺偱丄偦傟偑暘偐傞傛偆偵丅傑偩丄僉乕偲側傞POLY-MOD偑巊偄偙側偣偰側偄偟丄僆僔儗乕僞偺FREQ傗WHEEL-MOD偲偐丄擔杮偺僔儞僙偲偼峫偊曽偑堘偆晹暘偑側偐側偐撻愼傔側偔偰巊偄偙側偣偰側偄丅(^_^;

丂偦偆偦偆丄TRITON taktile-49偺屻傠偵偼丄変偑壠偺壧昉偺僼傿僊儏傾傕忺偭偰偁偭偨傝偟傑偡丅

丂慜弌偺暔棟僔儞僙偺僒僂儞僪傪庢傝崬傓偺偵偼丄Roland偺QUAD-CAPTURE傪巊梡丅係擖椡係弌椡偱MIDI偺擖弌椡傕偁傞偑丄擖弌椡偺敿暘偼COAXIAL(DIGITAL)偱偁傞偨傔丄幚幙俀擖椡俀弌椡丅

丂偦傟偱傕偙偺婡庬傪慖傫偩棟桼偼丄SENS 1偲2偺擖椡儗儀儖偵崌傢偣丄偦偺廃埻偵曻幩忬偵儗儀儖儊乕僞偑攝抲偝傟偰偄傞偺偑鉟楉偱巊偄傗偡偄偺偲丄擖椡儗儀儖偺AUTO-SENS(帺摦挷惍)婡擻偑曋棙偵巚偊偨偐傜丅

丂庡偵丄MIDI僐儞僩儘乕儖偟偨KORG MS-2000R偺儗僐乕僨傿儞僌偵巊梡偟偰偄傞丅

丂嵟傕嵟嬤偵擖庤偟偨偺偑丄V-Drums偺垽徧偱桳柤側Roland TD-1KPX丅

丂V-Drums Tutor偙偲"DT-1"傪巊偭偰丄僪儔儉偺僩儗乕僯儞僌傪偟偨傝丄MP3傗DVD偵崌傢偣偰帺桼偵僪儔儈儞僌丅偁偔傑偱傕偍梀傃仌楙廗梡側偺偱丄偙傟偱僨乕僞擖椡傗墘憈帺懱傪儗僐乕僨傿儞偡偡傞偙偲偼側偄偺偩偑丅

丂偦傟偱傕丄墘憈偵懨嫤偟偨偔側偐偭偨偺偱丄僷僢僪偑儊僢僔儏丒僿僢僪偺"TD-1KPX"傪儀乕僗偵丄杊怳懳嶔偲偟偰僙僢僥傿儞僌儅僢僩"TDM-3"偺忋偵僲僀僘僀乕僞乕"NE-10"傪嵹偣丄偦偺忋偵僉僢僋儁僟儖"KT-10"傪巊梡偟偰偄傞丅

丂僪儔儉僗僥傿僢僋偼丄尵偆傑偱傕側偔TAMA偺Signature Sticks僔儕乕僘偺崅嫶岾岹儌僨儖"H-YT"(兂15mm丄挿偝406mm)傪巊梡丅偟偐偟丄V-Drum偺僑儉偱崟偔墭傟偰偟傑偆偺偱丄傎傏摨偠懢偝偺兂15mm偱挿偝405mm偺TAMA偺"M-NYAN"(偵傖傫偛偡偨乕儌僨儖)傪晛抜偼巊梡丅

丂壒尮儌僕儏乕儖傕僪儔儉僙僢僩偑15庬椶偺傒偺"TD-1"偐傜25庬椶190壒怓傪帺桼偵慖傋傞"TD-11"傊偺曄峏傪幚巤丅嵟弶偐傜"TD-4KP"傪慖戰偟偰偍偗偽丄壒怓偼帺桼偵愝掕偱偒偨偺偩偑丄儊僢僔儏丒僿僢僪偩偗偼懨嫤偱偒側偐偭偨丅偱丄壒怓偺曄峏傗僔儞僶儖偺捛壛傪峫偊弌偟偰丄壒尮儕僾儗乕僗傪幚巤偟偨丅

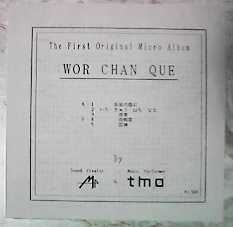

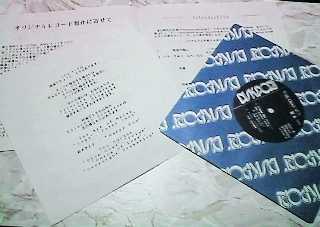

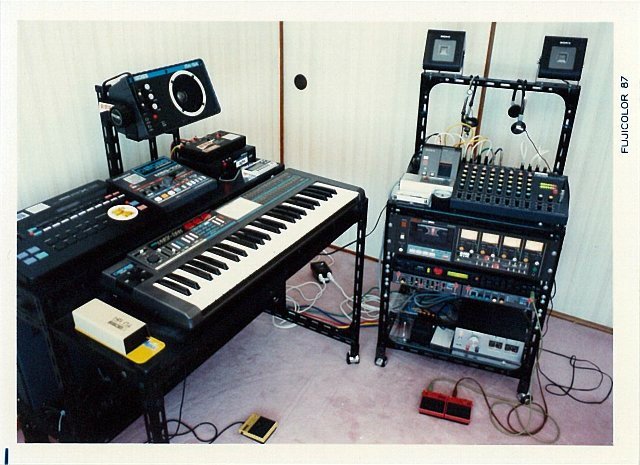

丂偙傟偼丄戝妛帪戙乮侾俋俉俈擭乯偵惃偄梋偭偰嶌偭偨帺庡惂嶌儈僯傾儖僶儉乽Wor

Chan Que乮変塖壧乯乿偱偡丅331/3夞揮偺侾俀們倣儗僐乕僪偱丄嬋栚偼丄乽壖柺偺堿偵乿丄乽1.9.8.7.乿丄乽棊偪梩乿丄乽棆恄乿丄乽変塖壧乿偺俆嬋偱偡丅婡嵽偼崱偲偼慡偔堘偄傑偡丅係僩儔僢僋偺僇僙僢僩俵俿俼乮儅儖僠僩儔僢僋儗僐乕僟乯傪拞怱偵丄僔儞僙侾戜偲僔乕働儞僒丄僪儔儉壒尮偵傛傞懡廳榐壒偱偡丅

丂億僀儞僩偼丄儗僐乕僨傿儞僌宯偺儔僢僋偑侾俋僀儞僠僒僀僘偱嶌偭偰偁傝丄儈僉僒乕偺岦偙偆懁偵偼僷僢僠儀僀偑偁偭偰丄儈僉僒乕偺擖椡傗僄僼僃僋僞偺擖弌椡傪帺桼偵傾僒僀儞偱偒傞偲偙傠丅

丂偲偄偆偙偲偱丄嬋傪挳偄偰傒偨偄恖偼丄乽俵俤僆儕僕僫儖俠俢斕攧乮帺斦徯夘乯乿傊偳偆偧両