| <<What's New>> パソコン奮闘記 2013-2014年 |

|

|

![]() 2014-12-31(水) 原音忠実再生のための設定

2014-12-31(水) 原音忠実再生のための設定

1 kHz の矩形波を再生して 最も波形が原形に近い条件を捜したら 何とも単純な設定になった。

【原音忠実再生のための設定】

- PCオーディオプレーヤーには AudioGate を使用(バージョンは 2.3.4 でも 3.0.2 でも OK )。

- GAIN を "−1.0 dB" にする(後段でのクリップ防止のため)。

- サンプリング周波数は "Auto" とし、アップサンプリングはしない。

- PCMデータをそのまま DA-300USB に送り、アップサンプリングは Advanced AL32 Processing に任せる。

現システムではこれが最も原波形に忠実な再生ができる条件のようだ。 DA-300USB はノイズも少なく 1 kHz 矩形波の出力波形を見るとほぼ完璧で、これ以上のシステムは不要と思われるほど正確だ。後はスピーカー(ヘッドホン)とコンテンツ次第。

DA-300USB 1 kHz 矩形波の出力波形

![]() 2014-12-15(月) DA-300USBの周波数特性を測定

2014-12-15(月) DA-300USBの周波数特性を測定

DS-DAC-10 に続き DA-300USB の周波数特性を測定してみた。

特性は全体にフラットで、DS-DAC-10 のようなデコボコはない。 低周波数側は 1 Hz 以下まで伸びている。 高周波数側は各サンプリング周波数で再現できる上限(サンプリング周波数の半分)よりも少し低い周波数から下がり始めている。

このグラフを見る限りでは仕様の ”PCM信号 : 2Hz〜20kHz(±0.5dB)” はどの部分なのか不明だ。 どうも DSD の方が広帯域だと言いたいがための数値に見える。 仕様では DSD 信号の周波数特性は ”2Hz〜50kHz(-3dB)” となっている。 この数値は実測した PCM 192 kHzのデータに近い。

WaveGene で−3 dB のサイン波生成。 RCA出力の負荷抵抗 50 kΩ。 DSO201 で電圧測定なお、1回目の測定時には サンプリング周波数 96 kHz でおかしな挙動をする(24 kHz で出力が急に落ち込む)ことがあった。 2回目は正常に測定できたが、何となく、Advanced AL32 Processing の不安定さを感じた。

1回目の測定でも 44.1 kHz と 192 kHz は安定していたので、DA-300USB を使う時は音質も考慮すると、これまでと同じサンプリング周波数 192 kHz で GAIN −3 dB とするのが良さそうだ。

![]() 2014-12-14(日) DS-DAC-10 に外部電源をつける

2014-12-14(日) DS-DAC-10 に外部電源をつける

KORG の DS-DAC-10 は電源を PC の USB から供給するバス・パワー方式なので、USBケーブルを接続するだけで動作して便利だ。 ただし、PC の USB電源は ノイズが多いため 出力にもノイズが出やすい。 外部電源を利用している DENON の DA-300USB と比較してみると 確かに出力に含まれるノイズが多い。

通常は聞こえないレベルの微小信号(100 Hz, −60 dB のサイン波)データを入れて その出力を見ると DA-300USB の方がノイズが少なく 波形も綺麗だ。

DS-DAC-10 の 100 Hz, −60 dB サイン波出力(ゲイン 30 dB のマイク入力で測定)

DA-300USB の 100 Hz, −60 dB サイン波出力(ゲイン 30 dB のマイク入力で測定)そこで、DS-DAC-10 のノイズを減らそうと、外部電源用として試しにエルサウンドの「USB互換アナログ電源」と「バイワイヤータイプUSBケーブル(OFC)」を買ってみた。 この電源を利用すると 確かにノイズが減り、波形もだいぶ綺麗になった。 しかしながら、DA-300USB のそれには及ばなかった。 また、8kHz と 16kHz の信号は減衰しなかった。 外部供給電源には関係がないようなので、恐らく内部での5V 電源再生成にともなう信号だろう。現時点ではノイズの大半がこの信号のようなので、電源を変えてもこれ以上の波形改善は望めないだろう。

なお、DS-DAC-10 の仕様書では、電源: USBバス・パワー(5V 最大500mA)となっているが、実測してみると最大でも 160 mA だった。 USB2.0 の規格値を載せると言う 何ともいい加減な仕様だ。 これだったら、200 mA の「データ専用USBケーブル汎用版(Improved)」で間に合ったはずだ。

エルサウンドの「USB互換アナログ電源」+「バイワイヤータイプUSBケーブル(OFC)」を使用したときのDS-DAC-10 の 100 Hz, −60 dB サイン波出力(ゲイン 30 dB のマイク入力で測定)

![]() 2014-12-13(土) USBケーブルでは音は変わらなかった

2014-12-13(土) USBケーブルでは音は変わらなかった

インターネットでは PC と USB DAC をつなぐ USBケーブル を変えると、音が変わる派と変わらない派がいる。今使っているシステムはどうか試してみた。

結論から言うと、USBケーブルを変えても音は変わらなかった。

【比較方法】

- 比較試聴には音の違いが分かりやすい STAX の SR-009+SRM-007tA を使用

- PC1 に DS-DAC-10 を接続、その出力を SRM-007tAの INPUT1に入力

- PC2 に DA-300USB を接続、その出力を SRM-007tAの INPUT2に入力

- PC1のAudioGateで曲を再生、同時にPC2のAudioGateで同じ曲を再生

- SRM-007tAの INPUT1 と INPUT2 を切り替えて音を比較。

- DS-DAC-10 の USBケーブル を交換して同様の比較を繰り返す。

【比較に使用したUSBケーブル】

- DS-DAC-10付属のUSBケーブル 1.0m

- Amazonベーシック USB2.0ケーブル 1.8m

- Belkin ハイスピード 高品質オーディオ用 USB2.0ケーブル F3U133V-06-GLD 1.8m

- 秋葉原で買ったノーブランドのUSB2.0ケーブル 1.5m

- フルテック 高音質オーディオグレードUSBケーブル GT2 USB-B/1.2m(このために新規購入)

【結 果】

試聴した限りではどのケーブルを使っても音の差はなかった。

念のため、3本のUSBケーブルでDS-DAC-10の周波数特性を測定してみたが、全く同じデータが得られた。

DS-DAC-10のノイズも測ってみたが、やはりUSBケーブルによる差は出なかった。

結局、現在使用している機器構成ではUSBケーブルによる音の変化は認められなかった。

また無駄なケーブルを買ってしまったかな?

購入したケーブル

WaveGene で作成した 192 kHz, 24ビット, 0 dB のサイン波を入力し DSO201 で測定。 USBケーブルによる差はなかった

![]() 2014-11-22(土) ハイレゾの本音

2014-11-22(土) ハイレゾの本音

e-onkyo music の NEWS に 西野正和さん が書いた興味深い記事があった。

連載 『厳選 太鼓判ハイレゾ音源はこれだ!』 第16回 (2014/11/07)

http://www.e-onkyo.com/news/228/

の中に ”ハイレゾ規格の大きさと音質の良さは、ほぼ無関係”、”44.1kHz/24bit から 96kHz/24bit への変換作業で、音質向上する可能性はかなり低いです。マスター音源の良さが失われる確率のほうがはるかに高い” と書かれている。これは、これまで経験してきた事と一致している。 ハイレゾを推奨している e-onkyo music の Web の記事としては一寸頭をかしげるが、本音を語るとこうなるのだろう。

サイトオーナーが気がついたら削除するのかな?<2014-11-25追記>

西野正和さんが厳選した太鼓判のハイレゾ音源を一通り試聴してみたら、殆どが低音をブーストしている曲だった。やはり人は低音を好むのだろう。 オーディオ専門店の方の話だが、ハイレゾになってから音が薄くなったそうだ。 どうもハイレゾの高サンプリングレートは人の好みとは逆の方向に向かっているようだ。

Webに載っていたあるブラインドテストの結果:

音が良いと判断した順番は以下の通り

(1)256kbpsのAAC

(2)44.1kHzのWAV

(3)192kHzのWAV

(4)96kHzのWAV

(5)128kbpsのMP3これを見てもやはり高サンプリングレートは人の好みに反するようだ。

![]() 2014-11-17(月) スピーカーの方が自然の音に近い

2014-11-17(月) スピーカーの方が自然の音に近い

サブウーファーを追加し、本格的に音楽を聴ける環境になって気がついた事だが、ヘッドホンで聞くよりスピーカーの方が自然の音に近い。一番の違いは音像で、当然だがスピーカーは音像が前面に展開されるので普段聞く音に近い。また、音は耳だけでなく体全体で聞いており、特に低音は体で感じるのでこれも自然に近い感じがする要因だろう。

音のディテールはヘッドホンの方が良く分かる。しかしその分録音の歪みがまともに聞こえて耳障りになる。録音の悪い曲でもあまり耳障りにならないスピーカーの方が音楽鑑賞には向いているようだ。

なお、これは前から感じていた事だが、低音があると高音が綺麗な響きになるようだ。サブウーファーを追加してから音が綺麗になった。基音や倍音による高音のマスキング効果が関係しているのだろう。+

vs.

<スピーカーのセッティング>

サブウーファーの音量調整のために、1 kHz と 50 Hzのサイン波を同時に再生。二つの音圧が同じレベルになるように NS-SW210 のボリュームを調整した。説明書では時計の12時方向となっていたが10時方向でバランスした。 GX-70HD2 のサブウーファー出力レベルが高いのだろう。

GX-70HD2 のセッティングは正面向きが良かった。内向きにするとセンターでは左右の高音が互いに打ち消し合って極端に減衰してしまう。内向きの場合は顔の向きで音がかわってしまうので良くない。

また、現在使っている USB-DAC は2つとも最大出力レベルが約2 Vだが、このレベルはGX-70HD2 にとっては高すぎる。ボリュームの前に増幅部があるらしくボリュームを絞ってもクリップが解消されないので、入力の前にアッテネータを挿入している。最初10 dBのアッテネータを入れてみたが解消されなかったので、20 dB のアッテネータを入れた。これでDACの最大出力でもクリップしなくなり不快感のない音で聞けるようになった。 STAXのドライブアンプは入力初段にボリュームが付いているらしく、SRM-007tA も SRM-323S もクリップする事はない。この辺は設計の考え方が違っているようだ。初段に安いボリュームを入れるとガリオームで雑音がでるので、安価なシステムは初段にはボリュームを入れないのだろう。<オーディオ専門店でのハイレゾの話>

ハイレゾは空間表現なのでヘッドホンでは意味がないそうである。ハイレゾの特長の一つは超音波まで再生する事なので、確かに耳だけで聞いていては空間表現は難しい。また最近超音波で圧力場を作り"モノ"を浮かす技術がTVで紹介(TEPIAで展示)されていたが、これも4方向に設置された超音波スピーカーが使われており、音場を形成する空間が必要なようだ。かと言ってハイレゾで演奏現場の音場空間が再現できるかというと、複数のマイクを使いミキシングする今の録音方式では位相がずれて難しいだろう。

もう一つの特長である高分解能化(24ビット化)はダイナミックレンジの大きいクラシックには有効かも知れない。ただ、再生側でそこまでを必要とするかは試聴する限りでは甚だ疑問だ。

![]() 2014-11-12(水) サブウーファーを購入

2014-11-12(水) サブウーファーを購入

ヘッドホンで長時間音楽を聞いていると耳が痛くなることがあるので、最近はスピーカーを使うことも多くなった。 ただ、これまで使ってきた PCスピーカー(GX-70HD2)は低音が不足していたので、サブウーファーを追加で購入した。

購入したのは、ヤマハの NS-SW210。50 Wのアンプ内蔵で再生周波数帯域は 30 〜160 Hz。 取扱説明書の周波数特性グラフを見ると、30 Hzの音圧はピークから10 dB下がっているので、そこまでの低音は無理なようだ。 −5 dBが 35 Hz付近なので、ここまでは何とか再生できるだろう。 これまで色々な曲の周波数スペクトルを見てきたが、最低周波数は35 Hzまでのものが殆どなので実質はこの周波数で十分と思われる。

実際に接続して音楽を聴いてみた。これまでとは全く迫力が違い、大型スピーカーで聴いているような感じになった。 GX-70HD2 は元々 100 kHzまで再生できるハイレゾ対応のスピーカーで、これに不足していた低音が加わったので、スピーカー側でも好みの音で音楽を聞く環境が整った。

サブウーファー NS-SW210 とその周波数特性

![]() 2014-11-02(日) Equalizerでより自然な音に

2014-11-02(日) Equalizerでより自然な音に

STAX SR-009 の周波数特性はかなりフラットだが、foobar2000 の Equalizer を使うとより自然に近い音になる。 下図のように中低音を 1〜2 dB 上げると良いようだ。これでボーカルの細りがかなり改善される。

CD を LP にすると中低音が強調されると東洋化成の方が話していたが、この補正をかけると確かにアナログ的な音になる。 RIAA Equalizer の補正特性と関係しているのかも知れない。

SR-009 でボーカル曲を聞くときはこの補正をした方が良いようだ。

foobar2000 の Equalizer で補正

![]() 2014-10-26(日) 音の良し悪しは殆どがコンテンツで決まる

2014-10-26(日) 音の良し悪しは殆どがコンテンツで決まる

これまで幾つかの再生システムの試聴をしてきたが、再生システムもある程度のレベルになるとその差が少なくなるため、音の良し悪しは殆どがコンテンツで決まるようだ。

それも本当はCDのリッピングで十分で、ハイレゾは必要ないと思われる。ただ、現在市販されているCDのレベルは千差万別で質の悪いものもかなりあるので、全体として評価が下がっているように思われる。【試聴した代表的な再生システム】

1. Technics/R1 Series(価格は約500万円)………それなりの音が出るが重低音が不足。

2. HM LAB./Extra Hi System M ver.3………重低音の再生能力が秀逸。ただし、高音が不足気味。

3. 音場空間/真空管アンプ+ALTEC−604-8G………引き締まった低音と中高音の響きがすばらしい。

4. マイシステム/DA-300USB+SRM-007tA+SR-009………R1 Seriesと互角ないしは曲によってはそれ以上。どのシステムもそれなりの音が出るが、好みで順番をつけると、3 > 2 > 4 = 1

【お勧めのアルバム】

シエナ・ウインド・オーケストラの"ブラバンももいろクローバーZ!〜BRASS AND ROMANCE〜"………演奏は荒削りだが活気があって録音も良い。CDには疑似ライブが2曲入っている。

![]() 2014-10-20(月) ハイレゾ音源に不可解なキャリア信号

2014-10-20(月) ハイレゾ音源に不可解なキャリア信号

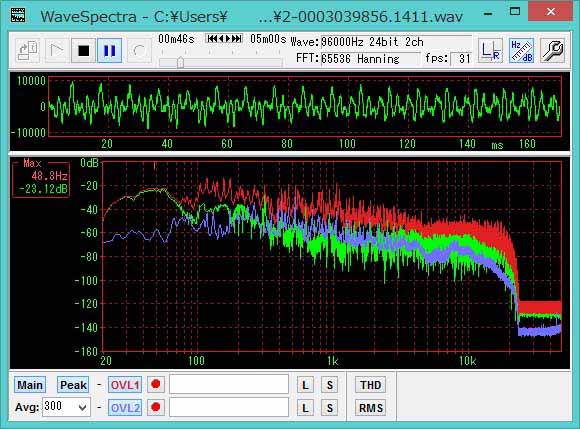

昨年4月に e-onkyo music から購入した 藤田恵美のアルバム「camomile smile」にある「smile」のハイレゾ音源(96 kHz,24ビット)を周波数分析してみると、不可解なキャリア信号があった。

いずれも可聴周波数域外だが、19.5 kHz,22.6 kHz,38.9 kHz,45.3 kHz にキャリア信号がある。 これらの周波数は 38.9 kHz が19.5 kHz の2倍、45.3 kHz が 22.6 kHz の2倍の関係になっている。 信号強度は高周波数側の方が強く、これらの信号の周波数を眺めているとジッターもあるので 簡易アナログ発信器の信号のように思える。

録音中に紛れ込んだのだろうか。 CDなら無視されるが、ハイレゾとしては品質が問われるレベルだ。

ハイレゾ音源 ”藤田恵美.smile” のスペクトル

19.5 kHz,22.6 kHz,38.9 kHz,45.3 kHz にキャリア信号がある

![]() 2014-10-13(月) ハイレゾ音源には要注意

2014-10-13(月) ハイレゾ音源には要注意

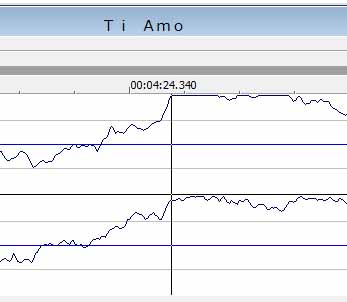

今年4月に mora から購入した ハイレゾ音源 ”MISIA. NEW MORNING” (96 kHz,24ビット) をスペクトル解析した所、何と高域が 22 kHzでカットされていた。 これでは CD と何ら変わりがない。 CD データを単にアップサンプリングしただけのファイルのような気がする。

ハイレゾ音源が定着するまでは、このような 疑似ハイレゾ音源 が出回りそうだ。

ハイレゾ音源 ”MISIA. NEW MORNING” のスペクトル

22 kHzで高域がカットされている

![]() 2014-09-22(月) 音割れしているCDが多い

2014-09-22(月) 音割れしているCDが多い

再生環境はある程度整ったので コンテンツ探しを始めた。

最近見つけたのが BENI のアルバム COVERS 。 なかなか良い曲が入っている。ただし、この CD も録音が悪い。 Sound Forge Audio Studio 10.0 で そのWAV波形を見ると いたる所でクリップしている。音割れ(歪)は 特に「あ」の音に多い。割れの具合をあえて文字で表現すると 「あ」が「あ゛」に聞こえる。 要は通常聞く音とは違って確実に歪んでいる。スピーカーや安いヘッドホンではそれ程気にならないが STAX のイヤースピーカーはこの歪をまともに再現するため耳障りになってしまう。

このアルバムに限らず J-POP は音圧競争の激化で 各社とも過剰な圧縮と無理な録音をしているようだ。

因みに この COVERS は秋葉原の とある音場空間で見つけた。 真空管アンプと懐かしい ALTEC のスピーカー( 604-8G だったかな)で再生していた。 この時も音割れには気がつかなかったので、スピーカーは歪みをマスキングする効果があるのかもしれない。

Ti Amo 曲全体の波形

かなり圧縮されている

波形の拡大 (0.625 ms/Div.)

「あ」が記録されている所でクリップしている

![]() 2014-09-20(土) ポケットサイズのデジタルオシロスコープを購入

2014-09-20(土) ポケットサイズのデジタルオシロスコープを購入

安いデジタルオシロスコープを見つけたので試しに買ってみた。メーカーは良く分からないが中国製で商品型番は DSO201。 ただし、本体裏の型番は DS0201 で、取扱説明書の型番は DS201 だった。1 μs 〜2 s/Div.,10 mV〜10 V/Div. まで測定でき、12 ビットサンプリング、基準波形出力、プローブまで付いて7,000円台は破格。本体はスマートフォンと同じ位のポケットサイズだ。

購入したDSO201(英文マニュアル付)早速DACの出力波形を測定してみた。

【サイン波】

WaveGene で作成した 1 kHz,0 dBのサイン波(44.1 kHz,16 bit,WAV形式)を再生してみると、DS-DAC-10 も DA-300USB も綺麗なサイン波が表示された。

表示された電圧(Vrms)は DS-DAC-10 が 1.96 V,DA-300USB が 2.20 V だった。そこで、念のために出力電圧をデジタルマルチメータで測定してみると、DS-DAC-10 は2.002 V,DA-300USB は 2.255 V だった。 今回の測定環境では DSO201 の Vrms はデジタルマルチメータより 2 %程低く表示されるようだ。

この測定結果では DA-300USB の出力は仕様の 2.0 V よりも 1 dB 程高い(負荷が軽いためかもしれない)。

DS-DAC-10 のサイン波出力 DA-300USB のサイン波出力 【矩形波】

サンプリング周波数 44.1 kHz の矩形波で DAC の差が出た。

DA-300USB は矩形波でも AudioGate でサンプリング周波数を Auto にしておくと周波数や PCM,DSD 方式によらず元データに近い波形が出力された。

これに対し、DS-DAC-10 は、44.1 kHz の矩形波で典型的なリンギング波形がみられ、アップサンプリングしてもそれ程の改善は見られなかった。

ただし、DA-300USB も 44.1 kHz で作成した矩形波を違うサンプリング周波数で再生すると、DS-DAC-10 と似たようなリンギング波形が観測された。

リンギングが起きたから音質が悪くなるかというと反対の評価をする人もいるのでどちらが良いかは人それぞれのようだ。 20 kHz 辺りの振動がどの程度音質に影響するのか、実際に矩形波の音を聞き比べてみたが殆ど差はなかった。

なお、両DAC とも 192 kHz や DSD128 で作成した矩形波ではオーバーシュートはあるものの 44.1 kHz のようなリンギング現象は見られなかった。

(a)PCM 44.1 kHz (b)PCM 192 kHz (c)DSD128(5.6 MHz) DS-DAC-10 の1 kHz 矩形波出力 【ノイズ】

DS0201 は最高感度(10 mV/Div.)で見ると入力ショート時でも 1 mV 以上のノイズがあった。 従ってこれでは DAC のノイズ測定は無理である。【感想】

場所もとらず、それなりの測定ができるので、なかなか便利な測定器だ。

![]() 2014-09-15(月) DSD変換では音は良くならない

2014-09-15(月) DSD変換では音は良くならない

ネットでは AudioGate で CDデータを DSD に変換すると音が良くなると書かれているが、前々から DSD に変換すると鮮明度や躍動感が落ちると感じていたので、変換前後のスペクトルを見てみた。

【測定方法】

・入力波形は前回と同じ 44.1 kHz,16 ビット,−10 dB のホワイトノイズ

・変換・再生ソフトウェアは KORG の AudioGate 2

・DAC は DS-DAC-10

以下、前回と同じ【結果】

前回より多少ノイズが増えているが、変換前のスペクトルは前回と変わらず。 DSDへ変換した後は前回の DA-300USB と似た感じで、20 kHz あたりから減衰しはじめ、カットオフがブロードになっている。 これが鮮明度や躍動感が落ちると感じた原因と思われる。また、44.1 kHz の PCMデータを 192 kHz の PCMデータに変換した後に DSDに変換すると、元の44.1 kHz のデータに近くなることも分かった。従って、CDデータから直接DSD へ変換した時の 22 kHz 以上の部分は変換ノイズと思われる。

結局 CDデータを AudioGate で DSDに直接変換(リアルタイム変換)しても音は良くはならないと結論づけできそうだ。 ただし、高域が減って聞きやすくなることは間違いない。

これまでの色々な条件を加味すると、CDデータは 192 kHz,−3 dB(クリップしない)で再生するのが良さそうだ。

変換前のスペクトル (23 kHz 以上には測定系のノイズが現れている)

DSD128への変換後のスペクトル (25 kHz 以上には測定系のノイズが現れている)

![]() 2014-09-11(木) DS-DAC-10 と

DA-300USB の周波数特性を比較

2014-09-11(木) DS-DAC-10 と

DA-300USB の周波数特性を比較

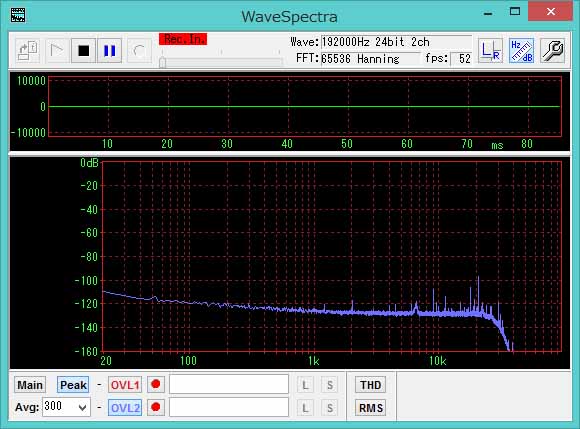

パソコン(PC)とソフトウェアだけの簡単な方法で DS-DAC-10 と DA-300USB の

周波数特性を比べてみた。【測定方法】

・入力波形は WaveGene で作成した 44.1 kHz,16 ビット,−10 dB のホワイトノイズ(WAV形式)

・再生ソフトウェアは KORG の AudioGate 2

・DAC の RCA出力を PC(SUMI2013)のライン入力へ

・PCのライン入力のプロパティを 24 ビット,96 kHzに設定

・WaveSpectra で周波数分析【結 果】

まず全体としては DA-300USB の方が出力が 数dB高い。 これは以前の試聴で分かっていた事だが、測定でもその差が出た。

特徴的なのは 20 kHz付近の違いで、DS-DAC-10 は 22 kHzまでフラットに延びその後急峻減衰しているのに対し、DA-300USB は 18 kHzあたりから下がり始め 30 kHz付近まで緩やかに減衰している点だ。

元々の波形は 22.1 kHzまでしか含まれていないので、DS-DAC-10 の方が素直な特性となっている。

DA-300USB は Advanced AL32 Processing により意図的に 22 kHz以上を延ばしている事が分かる。ただし、20 kHz で既に減衰しているのは予想外だった。

これらの差が両機種の特徴を表しているが、聴感上はこの部分は殆ど分からない。なお、23 kHz 以上のデータには測定系のノイズが現れているので、この部分は今回は比較できなかった。 ただ、可聴域も含めて全体的には DS-DAC-10 の方がノイズが多いようだ。

DS-DAC-10の出力 (23 kHz 以上には測定系のノイズが現れている)

DA-300USBの出力 (29 kHz 以上には測定系のノイズが現れている)

<参考> 測定系のノイズ (50%縮小表示)

![]() 2014-09-08(月) DSD と

PCM を比較

2014-09-08(月) DSD と

PCM を比較

DSD64(2.8 MHz の DSF)のクラシック音楽を AudioGate 2 で CD-DA 相当のリニアPCM(44.1 kHz,16 bit のWAV)に変換して聞き比べてみた。

両ファイルを DS-DAC-10 や DA-300USB で再生してみたが SR-009 でも殆ど差がなかった。 何度も聞き比べると PCM の方が僅かに高域が延びているような気がするくらいで、これも瞬時に切り替えなければ分からない程度の差だ。

クラシックは元々高域成分が少ないので、差が出づらいのだろうと、今度は POPS で比較してみたが結果は同じだった。

結局、現在の機器環境では DSD は必要なさそうだ。

![]() 2014-08-31(日) RCAケーブルで音は変わらなかった

2014-08-31(日) RCAケーブルで音は変わらなかった

RCAケーブルでどの程度音が変わるのかを調べてみようと、audio-technica の

ART LINK オーディオケーブルを購入して現在のものと比較してみた。【比較したRCAケーブル】

(1)DA-300USB に付属してきた(赤白)音声ケーブル

(2)audio-technica DVD LINK オーディオケーブル AT-DV64A/0.7

(3)audio-technica ART LINK オーディオケーブル AT-EA1000/0.7【機器構成】

PC(SUMI2009)→ DA-300USB → RCA分岐アダプター(PG-W20) ⇒ 【RCAケーブル2本】 ⇒ SRM-007tA(INPUT 1 と 2 に接続)→ SR-404

【音 源】

(A)楽曲(POPS): 96 kHz, 24 bit のHD音源

(B)サイン波: 50,100,500,1 k,5 k 及び 10 kHz

(WaveGene V1.50,−10 dB)【結 論】

3本のケーブルから2本を選び接続。 音源を流して SRM-007tA の INPUT 1 と 2 を何度も切り替えてみたが、どの組み合わせでも 楽曲、サイン波 ともに全く差がなかった。

この程度のシンプルな機器構成では RCAケーブルによる差は出ないようだ。今回は機器付属の赤白音声ケーブルで十分と言う予想外の結論になったが、これでひとまずは余計なことを気にせずに安心して音楽を聴くことができる。

【雑 感】

現状、HD音源ではなかなか良いコンテンツが見つからない。ただ、CDでも録音が良ければ現在の機器構成で十分高音質なのと 聴感上は10 kHz以上の高音はない方が心地よいので、本来 HD音源は不要なのかも知れない。

AT-EA1000

![]() 2014-08-24(日) STAX SR-009 も装着方法で音が良くなる

2014-08-24(日) STAX SR-009 も装着方法で音が良くなる

SR-404 に続いて SR-009 も装着方法を試してみた。

案の定、SR-009 もパッドの下の方を持ち上げて隙間を作ったら音が良くなった。

全体に低音よりになったがこれまで不満だった低音にも迫力が出た。

中高音もクリアになり、僅かにあった1 kHz 付近のピークも消えた。

この効果に加え SRM-007tA のエージングが進んだためか女性ボーカルにも艶が出てきてほぼ満足のいく結果となった。しかし、パッドの下の方を常に開けておくのは SR-404 ほど簡単ではなかった。 SR-009 のパッドはあまり凹凸がないので、向きを変えてもなかなか隙間ができない。ヘッドバンドの位置を変えたり、上下逆さま、左右反対にしてみたり色々試したが結局解決しなかった。

そこで思いついたのが円形をしているハウジングの上部を必要以上には外にでないようにする方法だ。 SR-009 はハウジングを支えるアームの取り付け位置(支点)が上下の中央にあるので、上部が外に出るとその分下部が内側に入る構造になっている。上部の外側への動きを制限すれば下部の内側への動きも制限され隙間を保つことができる。

とりあえず針金入り結束用ひもで動きを制限してみたら巧くいった。恒久的にはプラスチック製の固定治具を作るつもりだ。

まずは、これで SR-009 も不満なく最高の音で聞けるようになった。

やはり STAX イヤースピーカーの実力は評判通りだ。

SR-009

アームとハウジングがアルミニウム製。 ここに解決の糸口があった。

![]() 2014-08-20(水) STAX

SR-404 は装着方法で音が良くなる

2014-08-20(水) STAX

SR-404 は装着方法で音が良くなる

これまでは音が外に漏れないように、イヤーパッドで耳全体を覆い隙間がないように密着させて使っていた。ところが、たまたまパッドの下の方を持ち上げて隙間を作ったら何とこれまで迫力不足だった低音がダイナミック型レベルに改善し、さらに1.5 kHz付近にあった不要なピークまで消えた。

何年も使っていたのに初めてこの事に気がき、こんなにすばらしい音が出るのだと驚いた。その後色々試してみていたらイヤーパッドを前後反対に付け直したところで耳の後ろの方に隙間ができ、常にこの音が出るようになった。

これまではイヤーパッドを密着させていたため密閉状態となっていて、振動板が動きづらい状態にあったのだろう。今回隙間ができたことで振動板の制動力が低下し動きやすくなって本来の性能を発揮したのではないだろうか。1.5 kHz付近のピークもこの密閉状態が影響していたと考えられる。低音に関してはちょうどスピーカーのバスレフと同じような効果が出たのかも知れない。以前はイヤースピーカーを手で囲むと異様に高音が増えていたがこれも緩和された。

これが本来の SR-404 の実力なのかと改めて認識した。繊細で澄み切った高音と心地よい低音の響き、この音はまさにこれまで求めてきたものに近く、ダイナミック型では到底出せない音だ。

SR-404 はまだ高音よりだがかなり SR-009 に近づいた。

評価は見直して、

STAX SR-404(+ SRM-323S) ……… ◎

元のSR-404 と SRM-300

<2014-9-21追記>

イヤーパッドを前後反対にしたら音は良くなったが、装着感が悪くなり長時間の使用に耐えなくなってしまった。 その後左右を反対にしてみたら、これも改善され元のように使えるようになった。

当然、ドライバーユニットの入力も左右反対に接続している。

![]() 2014-08-17(日) PCオーディオの再生ソフトウェア比較

2014-08-17(日) PCオーディオの再生ソフトウェア比較

PCオーディオも再生ソフトウェアによってかなり音が変わる。 これまで使ったソフトウェアを比較評価してみた。

試聴は主にPOPS系のCDで、機器構成はPC(USB)→ DS-DAC-10(RCA)→ SRM-007tA → SR-009。

これまでの所、原音再生忠実度では Sound Forge Audio Studio 10.0 がトップ、実用から操作までを考慮すると AudioGate 3.0.2 が一番。ただし、このソフトウェアはまだ完成度が低いようだ。

ネットでは CDデータを AudioGate で DSD に変換すると音が良くなるとの記事も見られるが、確かに聞きやすくはなるものの今の機器構成では鮮明度、躍動感が落ちて音楽性が低下するので変換せずに聞いている。 機器がもっと高級になれば結果は変わるかも知れない。

聞きやすさという点では Bug head Emperor と HQPlayer が優れている。調整次第で好みの音に近づけることができるようだ。ただし、どちらもPCパワーが必要。

PCオーディオプレーヤー(再生ソフトウェア)の比較 DA-300USB は全てアップサンプリングしてしまうので、DS-DAC-10 で比較。

プレーヤー 原音再生忠実度 聞きやすさ 操作性 AudioGate 2.3.3 ◎ *1 ○ △(リストが1つだけ) AudioGate 3.0.2 ◎ *1 ○ ○(リスト名の編集などにバグあり) Bug head Emperor 3.28 ○(色々な音が楽しめる。DSD未対応) ◎ △(プレイボタンを押してから再生までに時間がかかる) foobar2000 v1.3.3 ○(多少曇り気味) ○ ◎(拡張性が高い) HQPlayer Desktop 3 ○(色々な音が楽しめる) ◎ △(操作が複雑、動作が不安定) JRiver Media Center 19 △(エコーがかかる) ○ ○(ソフトウェアの立上りが遅い) Sound Forge Audio Studio 10.0 ◎(最も忠実度が高い。DSD未対応) ○ △(ファイル単位) Wave File Player Ver. 1.68 ○(ASIO未対応) △ △(ファイル単位) Windows Media Player △(ASIO未対応) △ ◎(分かりやすい)

*1 CDデータをアップサンプリング あるいは DSD変換すると鮮明度が落ちる。

![]() 2014-08-16(土) 半導体と真空管の違い

2014-08-16(土) 半導体と真空管の違い

STAXのドライバーユニットSRM-007tAが少し安定してきたところでSRM-323Sと音の違いを比べてみた。

電源容量の違いがあるので単純には比較できないが、元々これらのドライバーユニットの大きな違いは、全段半導体か一部真空管かという点だ。

周波数特性だけを見ると全段半導体のSRM-323Sの方が良さそうだが、音楽的には真空管を使ったSRM-007tAの方が躍動感や鮮明感、メリハリが感じられる。

SRM-323Sは優等生の音、SRM-007tAは少し癖のある音という感じだ。考えてみるとスピーカやヘッドホンは振動板のエッジを固定しているため、音圧が上がると入力に対する音圧が飽和曲線に近づく。これに対し真空管の入出力特性はこれとは逆傾向の曲線に近いため、これが補正効果を発揮して多少原音に近づくのではないかと思われる。ピエール・ポルトのピアノを聞いていてそれに気がついた。鋭い立ち上がりには真空管は有効なようだ。

Neumann U-67やAKG The Tubeなど高級マイクロホンでは、未だに中に真空管が使われているのもこのような理由かも知れない。

![]() 2014-07-23(水) STAXのSRM-007tAが届く

2014-07-23(水) STAXのSRM-007tAが届く

STAXのイヤースピーカー用ドライバーユニットSRM-007tAが届いた。送付状を見ると、注文したショップではなくSTAXからの直送だった。ショップを経由しない分早く届いた。

さて音はと言うと、SRM-323Sに比べて大人しく、より自然の音に近づいた感じだ。これが半導体と真空管の違いなのかと納得。低音の迫力はSRM-323Sの方があるが、声の艶はSRM-007tAの方が上だ。ただ、この違いは短時間でドライバーユニットを切り替え、注意深く比較して初めて分かる程度なので、SRM-007tAのエージングが進むとまた変わってくるかも知れない。

STAX SRM-007tA

![]() 2014-07-20(日) STAXのSR-009を購入

2014-07-20(日) STAXのSR-009を購入

なかなか満足のいくヘッドホンがないので、STAXのイヤースピーカーでフラグシップモデルのSR-009を買ってみた。

同時に注文したドライブアンプSRM-007tAがまだ届いていないので取りあえずSRM-323Sに接続して試聴してみた。それでも一聴してSR-404よりも良い音がするのが分かった。変なピークがなく低音もより自然になっている。更に使っていると時間とともに音が良くなっていくのがはっきりと分る。1日のエージングでかなり音が滑らかになった。この前ダイナミックオーディオ5555で試聴した時よりも音が良い。店頭の試聴品はエージングされていなかったのかと思うほどだ。

ただし、これで満足かというとまだ不満が残る。低音の迫力不足は完全には解消されていないし女性ボーカルも艶が足りない。SRM-007tAが来たら良くなるのだろうか?色々試していると、PCのプレーヤーソフトの違いも区別できるようになり、

foobar2000よりもAudioGate(旧バージョン)の方が音の良いことが分かった。

SR-404ではその差が分からなかったが、SR-009ではそこまで判別できるようになった。ただし、foobar2000も現在はDSDが再生できるように設定してあるのでPCM専用にしたら変わるかも知れない。因みにWindows Media Playerだと極端に音質が悪くなる。特に高域の歪みが増えてまるで別録音のように聞こえてしまう。ここはSR-009の微小信号を忠実に再生する能力の故で、ダイナミック型ヘッドホンなら高級モデルでもこれ程には明確には出ないかも知れない。ただし、音楽を聴く分にはあまりディテールがはっきり分かるのも善し悪しか?特にPOPS系では意図的に高音を強調するケースがあるので、粗が目立って聞き疲れしてしまうかもしれない。

STAX SR-009

![]() 2014-07-16(水) 手持ちヘッドホンの比較

2014-07-16(水) 手持ちヘッドホンの比較

現在持っているヘッドホンなどについて簡単に評価してみた。

【ヘッドホンの比較評価】

DENON AH-D2000 ……… ○

迫力のある低音と刺さらない高音が特長。ただし、中高音が控えめなためボーカルが引っ込んでしまう。全体としては聞きやすく長時間の使用に向いている。原音再生という観点からは目指している方向が違うと感じる。最近、このヘッドホンはDAC(DS-DAC-10とDA-300USB)のヘッドホン端子よりもRCA出力端子に接続したパワードスピーカー(GX-70HD2)のヘッドホン端子に繋いだ方が良い音のする事が分かった。ドライブ能力が必要なヘッドホンのようだ。

SENNHEISER HD598 ……… △

タイトな低音と刺さらない高音。ただし、高音には癖があり原音再生能力は低い。たとえばシンバルは本来のシャンシャンではなくシャカシャカと鳴る。軽いが装着感はあまり良くない。こちらはパワードスピーカー(GX-70HD2)のヘッドホン端子に繋いでも音が良くはならなかった。

SONY MDR-CD900ST ……… △

癖はないが全体に音が薄い。側圧が高く長時間の使用に耐えない。

SONY MDR-1RNC ……… ×

かなりのドンシャリ。元々ノイズキャンセリングが目的だが癖が強くクラシック系の音楽には向いていない。

STAX SR-404(+ SRM-323S) ……… ○

中高音のディテールは巧く表現するが低音の迫力が不足。高音の歪みが少なく小さな音も再現できるのが特長。手持ちのものはなぜか1.5kHz辺りにピークがある。イコライザーでこの部分を5dBほど減衰させると非常にフラットで聞きやすい音になった。

【USB DACの比較】

現在使っているのは、KORG DS-DAC-10とDENON DA-300USBの 2つ。

RCA出力で比較すると音色に大差はない。同じ曲を流して瞬時に切り替えてみるとDA-300USBの方が多少低音が伸びている。ただし、この差はヘッドホンの個体差に埋もれてしまう程度なので2つのDACは音質的には同レベルである。

ヘッドホン端子はどちらも使えないことはないレベル。【古い機器】

昔使っていたMP3プレーヤー(ビクターalneo XA-V40-A)を取り出してきて最近の曲を聴いてみた。イヤホンを色々試したがBOSEのインイヤーヘッドフォンが最も合っているようだ。この組み合わせでは高音は出ないが低音はそれなりに出る。最近は低音が強調されている曲が多いようだ。高音が出ないのはBOSEの特徴だが非常に聞きやすい。曲によってはPCオーディオよりも聴感が良く聞き入ってしまうものもある程だ。昔のMP3プレーヤーも悪くはなかったと再認識。

![]() 2014-06-25(水) SENNHEISER のHD598を購入

2014-06-25(水) SENNHEISER のHD598を購入

ダイナミックオーディオ5555でヘッドホンを試聴した。

最初にSTAXのSR-009+SRM007tAとSTAXのSR-407+SRM323Sを聞き比べたが価格ほどの差はなくどちらも低音が不足していた。

次にダイナミック型として好みに合いそうなGRADOのRS-1i、SENNHEISERのHD598、最後にAKGのQ701を試聴した。GRADOのRS-1iはそれなりだったが、HD598の方が好みに近かった。Q701は高音がキツすぎて全くダメだった。

結局最も安いHD598を購入することになった。音は好みなので値段とは関係なさそうだ。

![]() 2014-03-13(木) DENON のDA-300USBを購入

2014-03-13(木) DENON のDA-300USBを購入

PCオーディオ用のヘッドホンアンプ付きデジタル−アナログ変換器として先月DENON(デノン)から発売されたUSB-DAC(DA-300USB)を買ってみた。

PCとの接続にはUSB 2.0だけでなく光デジタルや光同軸も使用でき、音声データは2.8MHz/5.6MHzのDSDと192kHz/24bitまでのPCMに対応している。性能に大きく影響するD/Aコンバーターにはバー・ブラウン社の192kHz/32bit対応チップ(PCM1795)が採用されている。

またCDデータは、元のクロック周波数(44.1kHz)の16倍でリサンプリングして高音域の波形を滑らかにするAdvanced AL32 Processingが組み込まれている。

そのほか、USBはデジタル・アイソレーターでPCからのノイズをシャットアウトするなどの配慮もなされ、発信クロックも入力信号に合わせて44.1kHzと48kHzの2系統を使い分けしている。【再生環境】

プレーヤーは定番のfoobar2000で、ドライバーはASIO。最初はUSB 2.0よりも光デジタル接続の方が音が良いかなと思ったが、foobar2000を最新版にしてドライバーを入れ直したら差はなくなった。【視聴結果】

最初に聞いたときの印象は「音がピュアになった」ことで、高級オーディオの領域に達したと感じさせる程システムがグレードアップした。とりわけCDの音が以前よりも良くなっている。これはAdvanced AL32 Processingの波形処理効果と思われる。

なお、あるスレッドにヘッドホンアンプのパワーが不足との記載があったが、DENONのAH-D2000で問題はないようだ。

STAX SR-404で聞くボーカルはかなり肉声に近づいてきた。

![]() 2014-03-02(日) PCオーディオの良い条件を見つけた

2014-03-02(日) PCオーディオの良い条件を見つけた

リッピングした音楽CDデータの再生方法について手持ち機器で色々試した結果、満足する条件を見つけた。

その方法とは、

・CDデータを最初にKORGのAudioGateで 24ビット192 kHzに変換

・そのデータをfoobar2000で光デジタルに出力

・それをaudio-technicaのAT-HA26Dでアナログに変換

・これをSTAXのイヤースピーカー SR-404(SRM-300)で聞くで、これまでにない高音質が得られた。

それまでCDデータはKORGのDS-DAC-10でDSD(5.6448MHz)に変換して聞いていたが、これよりも良い結果が得られた。

何が良いかというと、デジタル音源にありがちな高域の歪みが極端に減った事で、大音量時でも歪みがあまり感じられなくなった。恐らくこれはAT-HA26Dのローパスフィルターが192kHzのPCMデータに合っているためではないかと想像している。ローパスフィルターのカットオフ周波数が固定であれば、当然仕様の最高周波数に合わせるため、この条件が最適になるように設計されているものと思われる。

AudioGateのデータ変換性能も関係しているかもしれないが、SONYのSOUND FORGE AUDIO STUDIO 10で変換しても差はなかった。AudioGateは複数の曲を一括で変換できるので実用上は有利だ。

![]() 2014-02-08(土) ATOK2014が届く

2014-02-08(土) ATOK2014が届く

2月7日発売のATOK2014が本日届いた。

基本的な性能はATOK2013とあまり変わらないが、Windows 8.1のIEで発生していた文字入力時の誤動作は解消していた。

![]() 2013-11-02(土) SUMI2013をWindows 8.1に

2013-11-02(土) SUMI2013をWindows 8.1に

そろそろWindows 8.1も安定してきた頃と判断し、SUMI2013のOS Windows 8をWindows 8.1にアップデートした。

アップデートには約1時間かかったが、特に不具合はなく無事完了した。

使い勝手が向上した以外に、電源を入れた後アプリケーションが使えるようになるまでの時間も短縮された感じがする。所々で微調整がなされているようだ。

![]() 2013-10-10(木) ノイズキャンセリングヘッドホンを購入

2013-10-10(木) ノイズキャンセリングヘッドホンを購入

買ったのはSONYのMDR-1RNC。周りの音を消すのが目的だったが、意外と聞きやすいと言うのが第一印象だ。

これまで使っていたSTAXのSR404やDENONのAH-D2000は原音を忠実に再生するタイプのヘッドホンだったため、録音の悪い曲は歪みがそのまま聞こえて耳障りだった。これに対してMDR-1RNCは内蔵のアンプが低音と高音を強調しているため、歪みが聴覚上マスキングされるようだ。このためかNC(ノイズキャンセリング)をオンにすると、YouTubeなどの録音状態の悪い曲でも耳障な音が減って音楽を楽しめるようになった。

MDR-1RNCはNCをオフにすると、低音側のピーク周波数が少し高くなるとともに高音が極端に減って密閉型特有のこもった音になる。ただし、録音で高音が強調しすぎている曲はこちらの方が聞きやすい場合もある。

![]() 2013-09-28(土) 3D展示館の画像をFLASHで表示してみました

2013-09-28(土) 3D展示館の画像をFLASHで表示してみました

古い画像ですが、FLASH表示を試してみました。

![]() 2013-06-08(土) KORG社のDS-DAC-10を購入

2013-06-08(土) KORG社のDS-DAC-10を購入

新パソコン(SUMI2013)は拡張スロットへのカード取付方法が特殊で、旧パソコン(SUMI2007)で使っていたサウンドカード(ASUSのXonar Essence STX)が入らなかった。このため外付けのUSB DACを利用することにした。

選んだのはKORG社のDS-DAC-10。最近1ビット・オーディオとして再注目されているDSD (Direct Stream Digital) に対応しており、バスパワーなのでUSBケーブルをパソコンに接続するだけで使える。また、KORG社のPCソフト (AudioGate) を利用することで、音楽CDデータや24ビット96/192kHz WAV、FLACなどのハイレゾ音源もリアルタイムにDSDに変換して聞くことができる。DSDはスーパーオーディオCD(SACD)に採用されている記録方式である。

使ってみた第一印象は、リッピングしたCDの音が聞きやすくなることで、これだけでも十分に価値がある。

これまでのPCM方式の機器ではCDを再生すると高音域データの混変調歪により不快な音を発していたが、それがかなり改善された。

DSDはパルス変調の一つであるPDM方式を利用しているため、再現できる波形の最大振幅が周波数に反比例する。この特性は音声やアコースティック楽器など自然の音と同じ傾向なので、これらの音楽再生には向いていると思われる。逆に電子楽器が発する高音域の矩形波のような鋭い音の再現には向いていない。こちらは従来のPCM方式が合っている。現在のDSD方式は(5.6448MHzのDSD128でも)高周波域の再現能力では24ビットのPCM方式に劣るが、フィルターが簡単なため安価なPCM方式のDACよりは良い音がでるようである。

少し試してみた所では、音源データはUSBメモリに保存し、設定としては5.6MHzのDSDに変換するのが最適なようだ。

![]() 2013-04-26(金) メインパソコンを更新

2013-04-26(金) メインパソコンを更新

メインで使っていたパソコンSUMI2007が古くなったので更新した。

新パソコンはhp製で、CPUはIntel Core i7-3770 (3.90 GHz) 、メモリーも16 GB載せ、プライマリーHDDはCacheとして16 GBのSSDを利用している。

OSは今後出てくるアプリケーションソフトを考え、Windows 8 (64bit) とした。

今後このパソコンは SUMI2013 と呼ぶ。

![]() 2013-02-08(金) ATOK 2013が届く

2013-02-08(金) ATOK 2013が届く

先行予約していたATOK 2013 for Windows[ベーシック]のパッケージ版が届いた。今回も先行予約はパッケージ版だけだったので注文したが、発売当日にはダウンロード版が公開されており、こちらの方が安かった。パッケージは保管場所も必要なので、ダウンロード版の方が良かったか?

契約書を読むと1本でパソコン3台までインストールできるようだ。

|

|

![]()

ホームページへ戻る

ホームページへ戻る