| <<What's New>> パソコンとPCオーディオ奮闘記 2015年前半 |

|

|

![]() 2015-06-30(火) シリコンマイクの周波数特性

2015-06-30(火) シリコンマイクの周波数特性

超音波測定用に買った シリコンマイクロホン(SPM0404UD5)の参考資料にあった周波数特性のグラフは下限が 1 kHz だったため、その下の周波数の特性を調べてみた。

音響測定用マイク EMM-6 と SPM0404UD5 とを並べてスピーカーの前に置き、各周波数の感度を測定した。 測定周波数は 50 〜 20,000 Hz 内の 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 ,6, 8 系列。

SPM0404UD5 の感度は測定後に EMM-6 の感度で補正した。その結果が下図で、全体的に低周波数側で低下する傾向になっていた。

50 〜 20,000 Hz の感度は、−5 dBV 〜 +4 dBV で、 100 〜 10,000 Hz の範囲内では ±3 dB に入っていた。 ただ、低域は 300 Hz 辺りから下がり始めているので音響測定用としては無理がありそうだ。

シリコンマイクロホン(SPM0404UD5)の可聴域での周波数特性

![]() 2015-06-27(土) アンプの差は分からなかった

2015-06-27(土) アンプの差は分からなかった

ドライブアンプによる歪の違いを調べるためにシリコンマイクを使って周波数特性を再測定してみたが、この方法では差は分からなかった。

今回の測定結果は下図の通りで、再測定でも 1.2 kHz の山と 6 kHz の谷は存在した。マイクのセッティングの違いからか前回に比べて 7 kHz 以上の音圧レベルが上がり 14 kHz 辺りの谷は明確には出なくなった。ヘッドホンの周波数特性はマイクのセッティングでバラツキが出るため測定が難しい。

聴感では 1 dB 以下の差でも違いが分かるので SRM-007tA と SRM-323Sの違いを判別できたが、今回の方法では測定する度に数 dB のバラツキが出るためアンプの違いによる特性の差は判別出来なかった。

すき間なしの時の SR-009 の周波数特性

入力波形:FLATSWEEP004096、DAC:DA-300USB、シリコンマイク:SPM0404UD5、図は2つの画像の合成(SRM-323S 側の色を反転、透明度50%で重ね合わせ)

◆周波数特性の線は上から順に

(1) 青色線:SRM-323S(ピーク値)

(2) 赤色線:SRM-007tA(ピーク値)

(3) 黄色線:SRM-323S(40回平均値)

(4) 紫色線:SRM-007tA(40回平均値)ドライブアンプによる特性の差は判別出来なかった。

次に 400 Hz の矩形波を使って SR-009 の音を EMM-6 で測定してみたが、こちらでもドライブアンプの差は分からなかった。 ただ、波形を見ると SR-009 は 1.2 kHz 辺りにピークのあることがトランジェント部分から分かる。このトランジェント部分はある意味音が鮮明に聞こえるような錯覚をもたらす形になっている。 これがコンデンサー型スピーカーの特徴かも知れない。

400 Hz の矩形波を入れた時の SR-009 の音圧波形(EMM-6 で測定)

トランジェント部分に 1.2 kHz 相当の山がある。これでもドライブアンプの差は分からない。

![]() 2015-06-24(水) 歪の原因が分かった

2015-06-24(水) 歪の原因が分かった

最近 SR-009 の低音が出るようになったので、購入当初付けていたビニタイを今月の初めに外したことが原因だったようだ。ビニタイでハウジングの動きを制限してイヤーパッドの下の方に隙間を作り音を調整していた(2015-05-20(水)スピーカーの周波数特性測定時の写真にはそれが写っている)。すき間を作ると低音が出て、高域の不要なピークがなくなることが聴感で分かっていたので、これまで付けていたが低音の事だけに気を取られ不要なピークの事をすっかり忘れていた。

念のために SR-009 の周波数特性を測定してみた。 密閉状態でシリコンマイクにより測定した周波数特性を見ると 6 kHz 辺りに谷がある。 この谷は InnerFidelity の測定結果にもあるので間違いなさそうだ。

http://www.innerfidelity.com/content/comparing-world-class-headphones-stax-sr-009

これに対してすき間を作って EMM-6 で測定してみると、低音が増加し 100 Hz 以下にピークができると同時に 6 kHz の谷が見事に消えている。 この 6 kHz の谷が歪の原因と思われる。 因みに 6 kHz の音波の波長は 5.7 cm なのでイヤーパッドの内寸に合っている。 ここが影響しているのだろう。

この結果を基に SR-009 にビニタイを付け直したら音が格段に良くなり歪が解消した。ただ、アンプを変えたらなぜ歪が減ったのかという疑問は残っている。 SRM-007tAを使った測定なので追加の測定が必要か?

SR-009 の周波数特性測定結果(上:密閉状態にしてシリコンマイクで測定、下:すき間を作って EMM-6 で測定)

すき間を作ると低音が増加し、6 kHz 辺りの谷が消える。なお、上記の特性を見ると 1.2 kHz にもピークがあるが、これはハウジングに使われているアルミニウムの響ではないかと思われる。 この1.2 kHz のピークをイコライザーで補正してみると音がより原音に近くなった。 しかし、この響きは好みで、ピークを下げると SR-404 のように声が細くなる。

US-366 のパラメトリックイコライザー

SR-009 は 1.2 kHz を Q=2 で数dB 下げると原音に近くなる。

![]() 2015-06-24(水) SRM-007tA で歪が気になり出した

2015-06-24(水) SRM-007tA で歪が気になり出した

これまでヘッドホン SR-009(正式にはイヤースピーカー)のドライブアンプには SRM-007tA を使っていたが、なぜか最近歪の気になることが多くなってきた。

SRM-007tA は真空管と半導体のハイブリッド方式だがやはり真空管の癖が出ている。 真空管は迫力が出るものの歪も増えるようだ。

歪が気になり出すと聴くのがつらくなるので、ドライブアンプを全半導体方式の SRM-323S に切り替えてみたらこの問題は解消した。SR-009 もエージングが進んで低音が充実してきたので、SRM-323S でも迫力不足が多少改善した。 歪を考えると、現時点では SRM-007tA よりも SRM-323S の方が合っている。 もしかしたら SRM-323S の方が後で発売されたので性能も上がっているのかも知れない。SRM-007tA の発売時期は 2008年で、SRM-323S のそれは 2010年。 同じ真空管・半導体ハイブリッド方式でも後発の SRM-006tS の方が良かったかな?

SRM-007tA

SRM-323S

![]() 2015-06-20(土) イコライザーの調整完了

2015-06-20(土) イコライザーの調整完了

左スピーカーの補正はほぼ完了していたので、右スピーカーの微調整と全体の最終調整をした。

- 右スピーカーの凸凹を微調整

- 左右スピーカー超高域の減衰を補正

- 左右の音量バランス調整(ホワイトノイズを再生し、右の 800 Hz ゲインを調整)

これで左右とも周波数特性がほぼフラットになったので、調整はこれで完了とした。なお、調整後に JRMC の出力設定を 192 kHz から 44.1 kHz にしたらなぜか歪が減ることが分かった。 JRMC の内部処理としてイコライザーが調整する周波数範囲が狭まったことで負荷が減ったことが影響しているのかも知れない。

JRMC パラメトリックイコライザーの設定

周波数 (Hz) バンド幅 (Q) ゲイン (dB) チャンネル 150 1 −4 左 1,200 10 −9 左 1,400 10 −6 左 1,500 0.5 8 左 1,523 20 6 左 1,650 10 −10 左 200 0.5 −2 右 650 1 8 右 800 0.1 −2 右 1,070 20 −5 右 1,200 2 −4 右 1,450 10 6 右 1,500 1 6 右 1,722 10 −3 右 3,000 2 6 右 4,000 1 6 右 10,000 3 2 左;右

![]() 2015-06-17(水) イコライザー再調整

2015-06-17(水) イコライザー再調整

スピーカーの周波数特性を測定しながら JRMC(JRiver Media Center 20)のパラメトリックイコライザーで特性を補正していた所、測定するマイクの場所によって特性が変わることが分かった。このため、マイクを上下左右に動かしながら特性を測定して再調整してみた。

今回の補正で設定は下表のようになった。この補正によりまだ歪感は残っているものの定位が以前よりも改善された。

JRMC パラメトリックイコライザーの設定

周波数 (Hz) バンド幅 (Q) ゲイン (dB) チャンネル 150 1 −4 左 1,200 10 −9 左 1,523 20 6 左 1,400 10 −6 左 1,650 10 −10 左 1,500 0.5 8 左 200 0.5 −3 右 650 1 6 右 1,100 20 −3 右 1,220 2 −6 右 1,450 10 6 右 1,500 1 6 右 1,600 10 −4 右 3,000 2 6 右 4,000 1 6 右 調整前後のFLATSWEEP出力スペクトルは下図の通りだが、B&Wスピーカーのように周波数特性を ± 3 dB 以内に収めるのはなかなか難しい。

左スピーカーからの出力(上がイコライザーなし、下がイコライザーあり、50 Hz以下は室内の騒音)

![]() 2015-06-09(火) パラメトリックイコライザーで音が劇的に改善

2015-06-09(火) パラメトリックイコライザーで音が劇的に改善

JRMC(JRiver Media Center 20)のパラメトリックイコライザーで GX-70HD2 の左右スピーカーの周波数特性をできるだけフラットになるように調整してみた。

気になっていた 1.5 kHz 辺りにある変曲点を持つピークの補正にもチャレンジした。調整はかなり苦労したが、ピークがだいぶ抑えられ全体としては±3 dB の範囲に収まった。この設定で音楽を聴いてみたら、何とこれまでにない素晴らしい音がでたのにビックリ仰天。スピーカーからは出ていないはずの重低音は聞こえるし、ボーカルの歪感もかなり軽減した。ハイハットも綺麗に聞こえる。これまでは頭の位置や顔の向きで音が変わっていたのがこれも解消する等良いことずくめだ。

この 1万円クラスのパワードスピーカーシステムが B&W 805 Diamond クラスの音に聞こえるのだ。本当に不思議としか言い様がない位激変した。まだ調整は完璧ではないが、現在のパラメトリックイコライザーの設定は下表のようになっている。スピーカーによって特性が随分違うものだ。

周波数 (Hz) バンド幅 (Q) ゲイン (dB) チャンネル 150 1 −3 左 500 0.5 −10 左 1,050 1 6 左 1,265 3 −6 左 1,523 20 6 左 1,600 20 −5 左 1,855 20 4 左 2,000 5 2 左 3,000 20 5 左 3,800 20 5 左 9,000 3 −3 左 180 1 −10 右 750 2 −3 右 1,150 2 −3 右 1,600 5 9 右 1,710 2 −5 右 2,850 2 5 右 6,000 0.5 −4 右 これだけの設定ができる JRMC のパラメトリックイコライザーは素晴らしい。

バンド幅 (Q) の設定が難しいので、引き続き調整を続ける。

![]() 2015-06-07(日) JRMCのイコライザー

2015-06-07(日) JRMCのイコライザー

foobar2000 のイコライザーと同様の補正を JRMC(JRiver Media Center 20)で試してみた。

最初グラフィックイコライザーで補正を試みたが、バンド数が 10 と少なく隣のバンドとの繋がりがうまくいかなかった。そこで、次に試したのがパラメトリックイコライザーだ。こちらは周波数やバンド幅(Q)、ゲインを自由に変えられるので細かい調整ができる。設定の方針は foobar2000 の時と同じ。その結果が下図で、試聴してもほぼ満足のいく音になった。

中でもリチャードクレイダーマンのピアノならサブウーファーなしでも十分聞ける音質になった。サブウーファーがあると迫力は増すものの聞き疲れするので長時間のリスニングでは利用しなくなった。

![]() 2015-05-29(金) イコライザー再調整

2015-05-29(金) イコライザー再調整

foobar2000 のイコライザーで以前より音が良くなったが、色々な曲を聴いていると低音に少し違和感があったのでイコライザーを再調整してみた。

今回はスピーカー(GX-70HD2)の周波数特性を元に各バンドのレベルを補正した。補正の方針は、

- GX-70HD2 の 150 Hz 辺りにある凸部分は+6 dB 程度なので、ここを 6 dB 下げる

- 3 kHz 辺りに 数dB の凹みがあるので、この部分は 1〜2 dB 上げる

- 超高域部分も少し低下しているので 1〜2 dB 上げる

この方針で設定したイコライザーのパターンとその設定で測定したスピーカーからの出力は下図で、こちらの方が前回よりも素直で無理のない音になった。50 Hz 辺りの低域不足分はサブウーファーで補えばほぼフラットになる。

GX-70HD2 左スピーカーからの出力(緑色は環境ノイズ) 入力波形:FLATSWEEP_008192、foobar2000 のイコライザーでスピーカーの特性を補正

マイク:EMM-6、スピーカーから10 cm、CANARE XLR ケーブル(3m)EC03-B

ADC:US-366、192 kHz/24bitどうも前回の視聴位置での測定は、室外のノイズの影響で低音部分の増加を過大評価していたようだ。

イコライザーで概略の補正はできたが、1.5 kHz 辺りにある変曲点を持つピークは補正のしようがない。これが音にどの程度影響しているのかは良く分からないが、SR-009 に比べて GX-70HD2 は歪感が大きいのはこの影響かもしれない。

![]() 2015-05-22(金) 音のバランスが良くなった

2015-05-22(金) 音のバランスが良くなった

短時間で周波数特性が測定できる WaveGene の周期スイープ機能を使って、スピーカーから出た音のスペクトル分布を見ながら foobar2000 の Equalizer でゲインを少しずつ変えてスペクトルがフラットになるように調整してみた。

使用したスイープ波形その結果、Equalizer の設定は下図のようになった。

かなり低音を抑えた設定になっているが、実際に音を聞いてみると低音不足は感じない。逆に必要な時に低音が出るので、その効果がより発揮されるように感じる。 また、相対的な高域の増加でシンバルの音がハッキリ聞こえるようになり、全体として格段に音質が向上した感じだ。 際立つのはボーカルが前に出てきたことで、Ms.Ooja の声の艶が見事に再現された。 ピアノの音も以前より自然に聞こえるので、システムとしての特性は良くなったようだ。

この設定で周波数特性がフラットになると、曇りがとれて見通しの良いモニター系(PA 系)の音になった。 この音は STAX の SR-009 に近づいている。 SR-009 は高音よりかと思っていたが、どうもこれが本来のフラットな音だったのだと改めて認識した。

この設定が見つかったのは 測定用マイク Dayton Audio EMM-6 のお陰だ。 また、この Equalizer の設定を見ると、以前 DR-40 のマイクを使って測定した GX-70HD2 の周波数特性もそれ程間違ってはいなかったようだ。

このように Equalizer で簡単に音を変えられるのも PC オーディオの大きな特長で、「安いスピーカーも使いよう」を実感した。

★ 昔、映画館で聞いた理想の音に一歩近づいた。

![]() 2015-05-20(水) GX-70HD2 の周波数特性

2015-05-20(水) GX-70HD2 の周波数特性

パワードスピーカーシステム GX-70HD2 の可聴域の周波数特性がどうなっているのか、もう少し正確に調べるために、音響測定用マイクを買って色々試してみた。

測定用マイクとしては CP に優れている BEHRINGER(ベリンガー)MEASUREMENT MICROPHONE ECM8000(コンデンサーマイク)とDayton Audio EMM-6(コンデンサーマイク)がある。どちらも US-366 の 48 V ファンタム電源が利用でき、仕様上は大差がなかったので、校正データの付いてくる EMM-6 を購入した。

測定用マイク Dayton Audio EMM-6EMM-6 に同梱されていたキャリブレーション・データシート

表示範囲内の感度特性はほぼフラット。ただ、日付の 21.11.01 がちょっと気になる。Dayton Audio のウェブサイトから入手したキャリブレーション・データ(EXCEL でグラフ化)

データは 20 〜20,000 Hz 内の 256 ポイント(周波数間隔はログスケール)で、その中の最大変動幅は ±1.7 dB だった。スピーカーの特性を測定するには十分な性能を持っている。

測定の様子(右スピーカー測定時)

信号源は DA-300USB、11.719 〜 20,000 Hz までを 180秒でリニアスイープ。マイクは EMM-6(スピーカーからマイクまでの距離 10 cm/下図の右下に相当)。マイクアンプ & ADC は US-366

【測定結果】

- 左と右のスピーカーで特性が多少違っていた。中でも 3 kHz あたりのツイーターの差が大きい。

- ウーファーの測定はマイクを近づけすぎたらしく、100 Hz 以下の低音が減衰してしまった。

- 全体(下段)としては中低音域や高域に比べて中域が少し下がっている。

GX-70HD2 の周波数特性各図のマイク位置:

左側の図が左スピーカー、右側の図が右スピーカー(アンプの入っている方)、上段がツイーター前 1 cm、中段がウーファー前 1 cm、下段がスピーカーから 10 cm(高さはツイーターとウーファーとの間)

赤色がスピーカーの特性 緑色は測定時のノイズ

【スピーカーの歪】

ツイーターの測定をしていると高調波が基本波の −40 dB 程度出ていた。上図もよく見ると 20 kHz 以上のデータにその痕跡が残っている。どうもこれが GX-70HD2 の歪感の原因と思われる。 やはり GX-70HD2 はそれなりのスピーカーなのか。スピーカーからこれほどの高調波が出て歪んでいるとは思ってもいなかった。これはメーカーとしては出したくないデータだろう。 下図のように特異点の 1,520 Hz では通常の音量でもかなり歪んでいた(歪率が 12 %)。

ツイーター前で測定した 1,520 Hz の波形とスペクトル(歪んだ例)

(1 kHz 以下は測定時のノイズ)波形が歪んでかなりの高調波が出ている。念のためマイクを離しても結果は同じだった。

【視聴位置での測定】

両スピーカーのセンターからマイクまでの距離 1.15 m で測定。

サブウーファー(NS-SW210)の効果がハッキリと出ているが、結果を見るとこれまでのサブウーファーのボリューム(30 %)は上げすぎだったようだ。

最初にボリュームを調整した時、標準の 40 %(12 時の位置)よりも下げた 30 % としていたが、これでも上げすぎていた。

サブウーファーのボリュームを 20 % まで下げると、それまでボヤついていた低音が引き締まって、ボーカルがよりハッキリ聞こえるようになった。ただし、その分 低音のマスキング効果が減って、ボーカルの音割れが目立つようになった。どちらが良いかは微妙な所だ。高調波ひずみを含めてこれが安いスピーカーの限界なのか?

サブウーファーなし

50 Hz 以下はほとんど出ていない。

サブウーファーあり(ボリューム 30 %)

低域のレベルが上がっているが上がりすぎていた。

サブウーファーあり(ボリューム 20 %)

低域は 40 Hz まで確保されていて全体のバランスも改善した。赤色がスピーカーの特性 緑色は測定時のノイズ 【測定を終えて】

低域の測定ではパソコンの冷却ファンの音や室外の騒音が結構影響することが分かった。少なくともパソコンはファンレスの無音 PC にした方が良さそうだ。

![]() 2015-05-15(金) 超音波マイクを試してみる

2015-05-15(金) 超音波マイクを試してみる

パワードスピーカーシステム GX-70HD2 の超音波領域の特性がどうなっているのかを調べるために、超音波マイク(超音波シリコンマイクロホン SPM0404UD5)を買って周波数特性を測定してみた。

測定結果は下図の通りで、レベルは低いものの測定周波数の上限である 96 kHz まで音が出ていた。 ただし、測定に使用した機器は超音波領域での性能があまり良くない事とマイクの位置で周波数特性パターンが大きく変わるため、グラフの数字そのものは精度が低い。中でも上限の 96 kHz 付近ではマイクやアンプなどの機器の周波数特性が下がっているので、実際はもう少し高レベルにあると思われる。 また、超音波マイク SPM0404UD5 は 40 〜 50 kHz に+10 dB 程度の感度ピークがあるので、この部分は逆に実際より高く表示されている可能性が高い。

なお、44 kHz 辺りにあるノイズはツイーターから出ているが(測定したスピーカーは内蔵アンプの入っていない方)GX-70HD2 の電源を切ると消えるので、内蔵アンプが原因と思われる。 このノイズは TREBLE ボリュームと連動しているのでトーンコントロール回路周りが怪しい。

SPM0404UD5 で測定した GX-70HD2 の周波数特性

(ホワイトノイズで測定した例、画面は測定終了後の入力無信号時)【測定に使用した機器】

・信号源(DAC):DA-300USB

・マイク:超音波シリコンマイクロホン SPM0404UD5

・アンプ(ADC):US-366 MIC(XLR)入力 Vol. 50%<測定系の周波数特性>

マイクを除いた測定系の周波数特性は、図のように高周波数側でゲインが低下しているのでこの分の補正が必要。

DAC(DA-300USB)+ADC(US-366 MIC)の周波数特性

96 kHz で約 20 dB 低下している。<超音波マイク>

SPM0404UD5 は超音波用だが、実測してみると下は 100 Hz 位までフラットだった。素子はわずか4×5mmと小さく、はんだ付けが大変だった。

測定に使用した超音波シリコンマイクロホン SPM0404UD5(単四電池2本で駆動)<参考資料>

・SPM0404UD5 の周波数特性

1,000 〜 100,000 Hz,5 dB/Div.

40 〜 50 kHz に+10 dB 程度のピークがある

10,000 〜 65,000 Hz

46 〜 48 kHz に+10 dB のピークがある

![]() 2015-05-10(日) GX-70HD2 の周波数特性

2015-05-10(日) GX-70HD2 の周波数特性

パワードスピーカーシステム GX-70HD2 のアンプの入出力特性に続き、今度は周波数特性を測定してみた。

アンプの周波数特性は下図の通りで、予想していなかったピークがあった。ピーク周波数は 82 Hz でレベルは 1,000 Hz 基準で +9 dB、スピーカーの低音不足をアンプで補っているようだ。 また、高域は 70 kHz で 3 dB 下がっている。仕様の再生上限周波数 100 kHz はかなり無理をした数値のようだ。

では、パワードスピーカーシステムとしてはどうなっているのかを確認するために、DR-40 のマイクを利用して周波数特性を測定してみた。全体的に低音よりで、確かに 80Hz あたりにピークがある。再生下限周波数に関しては 1 kHz と同じレベルが 50 Hz あたりなので、仕様の 48 Hz は妥当な数字だ。15 kHz 以上は DR-40 のマイクの特性が出ているような気がする(50 kHzでも音は聞こえるので確実に出ている。 63 kHz 以上は聞こえないので出ていないのかも知れない)。

DR-40 のマイクを使って測定した GX-70HD2 の周波数特性

![]() 2015-05-09(土) GX-70HD2 内蔵アンプの入出力特性

2015-05-09(土) GX-70HD2 内蔵アンプの入出力特性

パワードスピーカーシステム GX-70HD2 に組み込まれている内蔵アンプの入出力特性を測定してみた。

デジタルマルチメータの測定精度や実際に聞く音、測定のしやすさなどから、測定周波数は 400 Hz とした。 入力信号は DA-300USB から出力したサイン波で、RCA 接続はアッテネータなし、−100 dBから 0 dBまで10 dB ステップとした。 各レベルのサイン波を入力し、その時のアンプの出力電圧(スピーカー端子)をデジタルマルチメータ PC700 で測定した。 なお、GX-70HD2 の出力波形を DS0201 で観測しながらボリュームを上げて行き歪まないギリギリの所を入力 0 dB とした(この時のアンプの出力電圧は 約 14 V)。

結果は下図の通りで、このアンプのダイナミックレンジは 80 dB 程度と CD の 16 ビット(96 dB)よりも狭かった。 原因は残留ノイズで、無入力時のノイズが約 0.5 mV とPC700 で測定できるレベルだった(PC700 の AC 電圧測定分解能は 0.01 mV)。 あらためてスピーカーに耳を近づけてみると、確かにボリュームを絞りきった状態でも商用周波数の 2 倍にあたる 100 Hz の音が聞こえ、ボリュームを上げるとそれが更に大きくなった。 メーカーのウェブサイトでは「低歪」「ワイドレンジ」「高チャンネルセパレーション」の新型アンプと謳っているが、平滑回路に関しては手抜きアンプのようだ。 まあ、値段相応とも言える。

この結果を見て、もしかしたらプレーヤーソフトで ReplyGain を使って音量を下げると音が細くなって迫力が減る原因がここにあるかもしれない(ボリュームを上げるとダイナミックレンジが更に狭くなる)と思い、GX-70HD2 の入力に入れている 20 dB のアッテネータを 10 dB のものに交換してみたら、音の細りが少し改善された。どうも原因の一部はこれだったようだ。ただ、10 dB のアッテネータだと良く使うボリュームの位置が MIN の近くになり音量調整が難しい。

![]() 2015-05-06(水) PC オーディオの音はコンテンツで決まる

2015-05-06(水) PC オーディオの音はコンテンツで決まる

これまで PC オーディオで色々試してきた結果に基づいて音に影響する要因の大小を比較してみると、

コンテンツ >

スピーカー・

ヘッドホン

> 再生ソフト >

アンプ

> DAC >

ケーブル

の順番となりそうだ。

最も影響の大きいのが「コンテンツ」で、音の良し悪しは殆どがこのコンテンツで決まると思われる。 再生機器が多少悪くてもコンテンツが良ければ良い音がするし、逆にコンテンツが悪いとどんなに優れた再生機器を使っても良い音は出ない。 結局 PC オーディオは自分に合ったコンテンツ探しが最も大切なようだ。

ハイレゾは本来必要はないが、このブームに乗って良い録音のコンテンツが出てくるのは歓迎すべき事だ。

PC オーディオはスピーカーやアンプで音は変わるが、もしケーブルで音が変わるようならシステムの安定性を疑ってみた方が良いかも知れない。 一般に広帯域アンプは発振寸前で動作しているケースが多いので念のために出力波形を見てみる事も必要だろう。 昔色々な電子回路で使ったオペアンプは殆どが寄生発振していた。 ケーブルは良い共振回路そして良いアンテナになる(元ハムの視点)。

![]() 2015-04-30(木) KORG のケーブル

2015-04-30(木) KORG のケーブル

DA-300USB の RCA ライン出力と US-366 の TRS ライン入力を繋ごうと、ネットで接続ケーブルを注文した。 画面を見て選んだのは KORG のステレオケーブル RCA ピン/モノラルフォーンプラグ STEREO CON. CORD。

届いたケーブルのパッケージには MADE IN JAPAN と書かれており端子部分の作りもしっかりしていたので期待したが、開けてびっくり。オーディオ用ケーブルの端子は普通金(Au)めっきが施されているが、このケーブルの端子は RCA/TRS とも錫(Sn)めっきのようだ。確かにオーディオ用とは書かれていないのでグレードが低いのか、あるいは頻繁に抜き差しすると金めっきは摩耗するので意図的に錫(Sn)めっきにしたのかは不明だが、接触が悪そうな感じがした。

テスターで抵抗を測定してみたら、案の定、接触が悪くて測定値が安定しない。これでは常用としては使えそうにない。オーディオ用ではなさそうだ。パッケージにコードと書かれているので、ケーブルそのものは非常に柔らかく取り回しが楽なので頻繁に取り替えする用途に向いている。メーカーが KORG なのでどうも対象としているユーザーが違うようだ。

苦労して測定したケーブルの抵抗値(3 m)は、信号線が0.3 Ω、シールド線が 0.1 Ωと普通だった。 接触の悪い端子の測定には、三和のクリップアダプタ CL-11 が役に立った。

因みに、信号線とシールド線間の容量をテスターで測ると 750 pF、ケーブルが 3 m なので、250 pF/m と普通のオーディオケーブル(100 pF/m 程度)より高めだった。やはりオーディオ用ではなさそうだ。

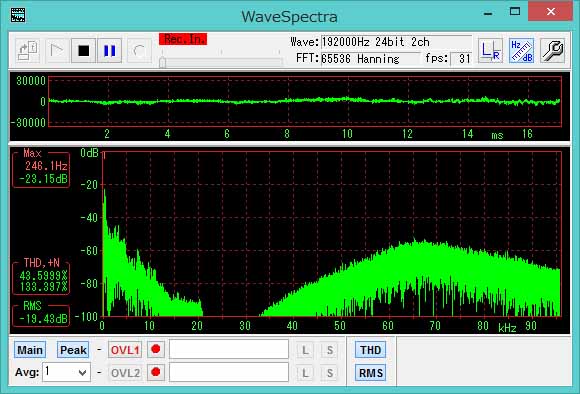

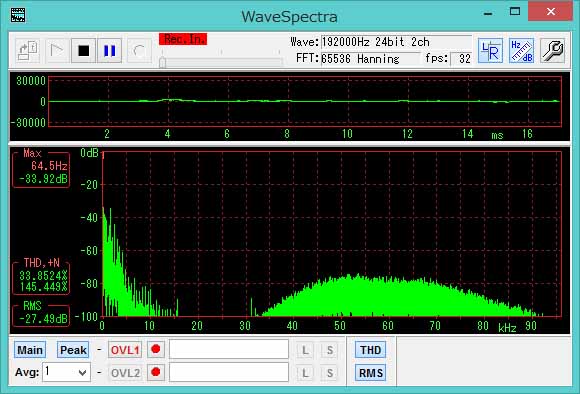

![]() 2015-04-28(火) 驚きの特性 US-366

2015-04-28(火) 驚きの特性 US-366

TASCAM のオーディオインターフェース US-366 の使い方にもだいぶ慣れてきたので、RMAA で特性を測定してみた。

その結果は、下図のように全て Excellent という驚くべき内容だった。

試しにサイン波を DAC に入れ ADC 出力を WaveSpectra で測定してみると、歪率が 0.00000 % という測定限界以下だった。

不思議なので US-366 取扱説明書のフローダイアグラムを見てみると、USB から入ったDAC データは DSP でレベル調整などのデジタル処理をした後、アナログには変換されずにそのまま ADC のデジタルデータとして出力される仕様だった。 結局今回は内部のデジタル処理(24ビット)の性能を測定していたようだ。

ただ、この機能を利用すると Web の音声データを無劣化でパソコンに取り込むことができるので便利かもしれない。

<補 足>

測定結果の数値をよく見ると、これらは 24ビットのデータとなっていることが分かる。 具体的には、24ビットの最大分解能は電圧比として −144.5 dB で、これに近い数値が RMAA の Noise level, dB(A) と Stereo crosstalk, dB に出ている。 WaveSpectra の RMS から S/N を引いた数字(ノイズレベル)もこれに近い。

因みに 16ビットの最大分解能は −96.3 dB で、 24ビットよりも 48.2 dB 分解能が悪い。 WaveGene で作成したビットレート 96 kHz ,ビット深度 16ビット,出力 −4 dB の 1 kHz サイン波を US-366 に入れてその出力を WaveSpectra で分析してみると、 S/N が 95.41 dB で 歪率が 0.00023 % と表示された。 こちらも 16ビットの最大能力に近い値となった。

![]() 2015-04-19(日) SUMI2013 のキーボード交換

2015-04-19(日) SUMI2013 のキーボード交換

SUMI2013 に付属してきたキーボードの調子が悪くなってきたので交換した。今回買ったのは、東プレの Realforce108UH-S SA010S。以前も Realforce を使っていて快適だったのでこれにした。

Realforce 108UH-S は全て 45 g の静音タイプで、接続は USB。昔使っていた Realforce は Windows キーがなかったのでスペースバーが長かった。その部分が違っている以外は大体同じようだ。

【第一印象】

キーボード本体がズッシリ重い。そのためタイプしていても簡単には移動しないので入力が安定していて打ちやすい。調べたら本体の重さが 1.4 kg もあった。普通のキーボードは 0.5 kg 程度なので 2 倍以上ある。

108UH-S は静音タイプでタイプ時の音はそれ程大きくはないが、ノートパソコンのキーボードよりは大きい。[Enter]キーは木を叩いた時出るような中途半端な打鍵音がする。この音もそのうち慣れるだろう。いずれにしても入力は以前より楽になった。

Realforce108UH-S SA010S <2015-04-22 表示が遅くなるため音声データは削除しました>

![]() 2015-04-16(木) US-366 差動ライン出力の周波数特性

2015-04-16(木) US-366 差動ライン出力の周波数特性

US-366 の出力周波数特性は、DA-300USB や DS-DAC-10 とは違い 10 Hz 以下の低周波数域が減衰している。これが DAC の性能か内部アンプの性能かを確認するために差動ライン出力の周波数特性を測定してみた。

DA-300USB で出力したサイン波信号(1 Hz 〜90 kHz)を US-366 の RCA 端子に入力、入力電圧と US-366 の XLR 差動ライン出力の電圧をデジタルオシロスコープ DS0201 で測定して各周波数の GAIN を算出した。

結果は下図の通りで、上は 60 kHz あたりまで伸びているが、下は 10 Hz でカットされている。 以前測定した DAC の出力はこの内部アンプの周波数特性がそのまま出ていたようだ。

US-366 はプロ用機器なので、予期せぬ DC 成分からスピーカーを保護するため、10 Hz 以下はカットしているようだ。

US-366 差動ライン出力の周波数特性

10 Hz で低音がカットされている。

![]() 2015-04-12(日) DS-DAC-10 の出力電圧

2015-04-12(日) DS-DAC-10 の出力電圧

DSD でサイン波を出力すると PCM よりも高い電圧まで歪なしで出ることが分かったので、その電圧を SANWA のデジタルマルチメータ PC700 で測定してみた。

PCM は 3 つのサンプリング周波数(44.1 kHz,96 kHz,192 kHz)で測定したが、全て同じ数値だった。前回同様 GAIN が 0 dB を超えると電圧は増加するもののサイン波のピークがクリップして次第に矩形波に近づいた。

DSD も2 つの周波数(2.8 MHz,5.6 MHz)の数値は小数点以下 3 桁まで全く同じで、+4 dB までは GAIN 計算通りの電圧が出ていた。+5 dB では計算値の 3.62 V よりも 1.8 % 低い 3.56 V だった(この時の歪率は 1.0 % )。聴感上は +5 dB までは歪感がないので、+5 dB の 3.56 V を DS-DAC-10 の最大電圧として採用しても良さそうだ。

1 kHz サイン波データを入れた時の DS-DAC-10 の出力電圧

(Vrms)

AudioGate の GAIN

(dB)PCM

44.1 kHz

96 kHz

192 kHzDSD

2.8 MHz

5.6 MHz0 2.04 2.04 1 (2.21) 2.29 2 (2.34) 2.56 3 (2.44) 2.88 4 (2.53) 3.23 5 (2.61) (3.56) 6 (2.68) (2.89) ( ) は歪率 1.0 % 以上

デジタルマルチメータでは小数点以下 3 桁まで表示されていたが、計器の測定精度から結果は小数点以下 2 桁とした。【音の迫力】

理由は良く分からないが、プレーヤーソフトで ReplyGain を使って音量を下げると音が細くなって迫力が減る。ReplyGain を使うと確かにレベルオーバーは回避できるが、いわゆるハイレゾ的な細い音になる。音展のような爆音は必要ないが、プレーヤーソフトは最大出力に近いレベルで使用した方が音は良いようだ。

![]() 2015-04-04(土) DS-DAC-10/DSD

の能力

2015-04-04(土) DS-DAC-10/DSD

の能力

4月5日に行われる DSD のライブストリーミング配信公開実験の録音準備をしていて1つ新しい事実を発見した。

これまで DS-DAC-10 の最大出力は、2.04 V だと思っていたが、DSD で出力すると3 V 以上のサイン波の出ることが分かった。

きっかけは KORG PrimeSeat のサンプル音源を WaveSpectra で録音していた時で、サンプルの 8番目にあった"Claude Debussy De l'aube a midi sur la mer"の波形を見ていたら、9分5秒の所でこれまで PCM 音源では出ないレベルの出力が記録されているのに気がついた。 何かの間違いかと思い、 0 dB の PCM サイン波を AudioGate で DSD に変換して見ると 何と+4 dB でもクリップしない事が分かった。 この時の出力電圧は 3 V を超えているが歪みはそれ程増えていない。 ここに DS-DAC-10(DSD)の潜在能力があった。 と言うことは、CD を DSD に変換すると普通 1〜2 dB レベルが上がるが無理してレベルを下げる必要がない事になる。 192 kHz にアップして聴く時はクリップするのでこれまでは下げていたが、DSD ではその手間が省けるようだ。

DSD の特徴の1つに低周波数域でのダイナミックレンジの大きさがある。今回はその能力が発揮されたようだ。

DSD では 最大 3 Vrms 以上のサイン波が出力できる<2015-04-11(土)追記>

念のために PCM の波形もデジタルオシロスコープ DS0201 で確認してみた。 1 kHz、0 dB のサイン波を AudioGate で GAIN を +4 dB にして再生した時のDS-DAC-10 の出力波形は、下図のように PCM 192 kHz(左側)は 約 2 Vrms でクリップしたのに対し、DSD 5.6 MHz(右側)はクリップせずに 3 Vrms 以上のサイン波が出ていた。

なお、WaveSpectra で歪率を測定してみると、DSD は+2 dB まで歪率が増加していなかった。その後も歪率は PCM ほどは増加していない。ここに DSD の優位性があるようだ。ただし、GAIN が+5 dB を超えると DAC 内部のアンプが過剰入力となるらしくピーク部分が折り返したような波形となって極端に歪率が増加する。 DS-DAC-10 の最大マージンは 5 dB のようだ。PCM の場合は GAIN を上げていくと出力が矩形波に近づくだけで DSD の様な波形の破綻はない。

DS-DAC-10 サイン波出力の歪率

AudioGate の GAIN(dB) PCM の歪率(%) DSD の歪率(%) +6.0 11.3 25 +5.0 10.6 1.00 +4.0 8.9 0.06 +3.0 6.9 0.02 +2.0 4.5 0.005 +1.0 2.0 0.005 0.0 0.005 0.005

PCM 192 kHz DSD 5.6 MHz

DS-DAC-10 の出力波形(1 kHz、0 dB のサイン波を AudioGate で GAIN を +4 dB にして再生 )

PCM は 約 2 Vrms でクリップするのに対し、DSD はクリップせずに 3 Vrms 以上のサイン波が出る。【 +4 dB について】

ちなみに MISIA のアルバム「Super Best Records-15th Celebration」 Disc 2 の 6 番目の曲「Let It Smile」 の CD データ(44.1 kHz)を PCM の 192 kHz や DSD にアップサンプリングすると、59.5 秒に +4 dB となるので現実に起こるレベルだ。

![]() 2015-03-31(火) DSD のストリーミング配信が始まった

2015-03-31(火) DSD のストリーミング配信が始まった

4月5日に DSD 5.6 MHz を使ったライブストリーミング配信の公開実験が行われる。そのためのソフトウェア(KORG PrimeSeat)が事前公開されたので試してみた。

このソフトウェアは利用できる DAC が KORG と SONY の特定機種に限定されているが、インストールは簡単で DS-DAC-10 では全く問題なく使えた。サンプルデータも一通り再生してみたが問題はなかった。

再生波形を WaveSpectra で見ると DSD なので例の帯域外ノイズは相変わらずだが、50 kHz までは有効な録音データとして確認できた。また、ダイナミックレンジも 100 dB 以上ありこれまでのネット試聴よりは良さそうだ。

KORG PrimeSeat のトップ画面

4月12日のライブ中継予告画面

事前に試聴できるサンプルデータが提供されている。

![]() 2015-03-22(日) CD リッピングソフトによる

WAV データの違い

2015-03-22(日) CD リッピングソフトによる

WAV データの違い

リッピングソフトで WAV データがどの程度変わるのか試してみた。

【試したソフトと比較方法】

試したソフトは次の4つ。

(1) AudioGate 2.3.4 (AG2)

(2) Windows Media Player (WMP)

(3) Exact Audio Copy V1.0 beta 3 (EAC)

(4) dBpoweramp CD Ripper R15 (dBpoweramp)比較的新しい CD と1981年の CD から数曲をリッピングし、WAVファイルで保存。 Dump4w と言うファイルのデータを 16 進で表示・編集できるバイナリファイルエディタで取り込み、音楽部分だけを取り出して比較した。

【結 果】

AG2 と WMP は音楽部分のデータは同じだった。 また、EAC と dBpoweramp も音楽部分のデータは同じだった。

なぜか AG2/WMP と EAC/dBpoweramp では、AG2/WMP の方が24 バイト(12 ワード/0.27 ミリ秒)リーダー(データの最初の無音(00)の部分)が長かった。ただし、音楽部分のデータサイズは 4 ソフトとも同じで、リーダー部分の位置補正をすると音が記録されている部分のデータは 4 ソフトとも全く同じだった。なお、試しに dBpoweramp CD Ripper で FLAC 保存したデータを dBpoweramp Music Converter で WAV に変換すると、データ位置が 24 バイト後ろにずれて AG2 や WMP と同じになった。

WAV 音楽部分のデータサイズ(BENI COVERS 3 粉雪)

リッピングソフト データサイズ AudioGate 2.3.4 57,675,744 バイト Windows Media Player 57,675,744 バイト Exact Audio Copy V1.0 beta 3 57,675,744 バイト dBpoweramp CD Ripper R15 57,675,744 バイト

WAV 音楽部分のデータサイズ(佐渡裕 Beethoven; Symphony No. 5 in C minor, op. 67 I. Allegro con brio)

リッピングソフト データサイズ AudioGate 2.3.4 79,349,424 バイト Windows Media Player 79,349,424 バイト Exact Audio Copy V1.0 beta 3 79,349,424 バイト dBpoweramp CD Ripper R15 79,349,424 バイト

【結 論】

今回使った CD ではリッピングソフトによる差は出なかった。よほど状態の悪い CD でなければ Accurate リッピングの必要はないようだ。

![]() 2015-03-19(木) サイン波を聞いた感じ

2015-03-19(木) サイン波を聞いた感じ

DSD のサイン波の波形を見るとかなりのノイズがあるので、どのような音なのか PCM と聞き比べてみた。

スピーカーで聴くと違いが良く分からなかったのでヘッドホンで比較した。

ヘッドホンは違いが分かりやすい。

- まず、PCM のサイン波は DSD よりピュアだが、線が細くまだ歪みが残っている感じに聞こえた。

- これに対し DSD は あれだけのノイズがあるので確かにピュアではないが、丸みのある安心感のある音に聞こえた。 予想外に雑味はなかった。 ここに DSD の秘密があるようだ。

人の感覚は、単純なノイズや歪率では評価はできないようだ。 自然界の音はたいてい倍音が含まれているので、単純なサイン波には慣れていないのかも知れない。半導体アンプと真空管アンプの音の違いに通じるものがある。

![]() 2015-03-18(水) DSD の波形

2015-03-18(水) DSD の波形

DSD の超音波領域のノイズは、正式には帯域外ノイズと言うらしい。 このノイズがどの程度かを感覚的に掴むために −9 dB(DSD 基準で−3 dBFS)、1 kHz サイン波の波形を見てみた。

図は上が PCM 、下が DSD の波形で、DSD のノイズが如何に大きいかがハッキリと分かる。 −9 dB でこの程度だから、もう少しレベルの低い信号はノイズに埋もれてしまう。 やはり DSD はノイズの中で音を聞いているようだ。

この波形を見ていたら DSD はあまり聞きたくなくなってしまった。 最初に DSD を聞いたときに「DSD は鮮明度や躍動感が落ちる」と感じたのは、周波数特性ではなく どうもこのノイズが原因のようだ。

でも世の中にはこの雑音・ゆらぎが好きな人がいるかもしれない。 超音波は実際に聞こえたし、脳を活性化するらしいので。

1 kHz サイン波(−9 dB)の PCM 192 kHz 出力波形

綺麗なサイン波が出ている。

1 kHz サイン波(−9 dB)の DSD 2.8 MHz 出力波形

DSD64 (2.8 MHz)はノイズだらけだ。

![]() 2015-03-17(火) DSD と PCM

の音の印象

2015-03-17(火) DSD と PCM

の音の印象

これまで聞いてきた音楽の中で、DSD と PCM の違いを表現すると以下のようになるかな?

【 DSD は粘っこい 】

アナログ的な音で原音に近い感じがする。 歪んでもあまり違和感がない。 ダイナミックレンジの大きいクラッシックに向いている。

【 PCM は抜けが良い 】

デジタル的な音で綺麗だが、歪むと矩形波がそのまま再現されるので 耳障りになる。電子楽器などのポップス向き。

ただし、DSD と PCM の違いは「スピーカーの差」ほど顕著ではない。

性能的には、

- 低域のダイナミックレンジは DSD の方が優れている(PCM の24ビットに比べて)。

- 高域特性は PCM の方が優れている。

- DSD は超音波領域にかなりのノイズがあり再生波形がぼやけている。

個人的には、PCM データの差分を利用する方式があれば、色々な問題を解決できると思っている。

![]() 2015-03-16(月) DSD の再生と

LPF (その2)

2015-03-16(月) DSD の再生と

LPF (その2)

前回は USB-DAC に DS-DAC-10 を使ってホワイトノイズのパワースペクトルを測定したが、今回は DA-300USB で同様の測定をしてみた。

DA-300USB は AudioGate では DSD ネイティブ再生できないので、PCM 192 kHzだけの結果となる。 前回と比較してみると、パターンは似ているが、JRiver Media Center 20 の DSDノイズが DS-DAC-10 の時よりも大きい。

やはり DSD を聞くときは AudioGate 2.3.4 の方が良さそうだ。 ただ、よほどの理由がない限りは DSD 再生はしない方がよい。現時点では DSD も含めて PCM 192 kHz で再生するのがベストと思われる。

ホワイトノイズを AudioGate 2.3.4 で再生したときの DA-300USB の出力 入力信号は 左から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHz,無信号

再生設定は PCM 192 kHzDS-DAC-10 と同様に、DSD 2.8 MHz を PCM で再生すると、42 kHz で高域がカットされる。

ホワイトノイズを JRiver Media Center 20 で再生したときの DA-300USB の出力 入力信号は 左から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHz,無信号

再生設定は 上から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHzDSD 再生時は全て 25 kHz で高域がカットされている。

DSDノイズは DS-DAC-10 の時よりも大きい。

![]() 2015-03-15(日) DSD の再生と

LPF

2015-03-15(日) DSD の再生と

LPF

DSD は原理的に超音波領域のノイズが大きい事は何度も確認したが、再生時のスペクトルを見てみると、PC オーディオプレーヤーソフトでも DSD 再生時には LPF 機能が働く場合のあることが分かった。

DSD 再生時の LPF カットオフ周波数

再生ファイル AudioGate 2.3.4 JRiver Media Center 20 DSD64(2.8 MHz) 42 kHz(PCM再生時) 25 kHz DSD128(5.6 MHz) なし 25 kHz ホワイトノイズを再生したときの超音波領域のスペクトルを見ると、特性は JRiver Media Center 20 よりも AudioGate 2.3.4 の方が優れている。 また、無信号時のノイズも JRiver Media Center 20 の方が大きいので、DS-DAC-10 で DSD を聞く場合は、AudioGate 2.3.4 の方が合っているようだ。 ただ、可聴範囲では大差はない。なお、PCM データ再生時は DSD のような超音波領域のノイズがないので当然、LPF は機能しない。

ホワイトノイズを AudioGate 2.3.4 で再生したときの DS-DAC-10 の出力 入力信号は左から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHz,無信号

再生設定は上から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHzDSD64 (2.8 MHz) を PCM で再生する場合、42 kHz で高域がカットされている。

DSD のノイズは JRiver Media Center 20 より少なく特性も良い。

ホワイトノイズを JRiver Media Center 20 で再生したときの DS-DAC-10 の出力 入力信号は左から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHz,無信号

再生設定は上から PCM 192 kHz,DSD 2.8 MHz,DSD 5.6 MHzDSD 再生時は全て 25 kHz で高域がカットされている。

50 kHz 以上は DSD のノイズ。

![]() 2015-03-11(火) 4 TB の NAS

を購入

2015-03-11(火) 4 TB の NAS

を購入

PC データのバックアップ用にネットワーク対応 HDD(NAS)を購入した。 今回買ったのは、 BUFFALO のリンクステーション LS410D0401 。容量は 4 TB 、 Gigabit Ethernet で 転送速度は 100 MB/s となっている。

LAN に接続後、 SUMI2013 で内蔵の HDD からデータを転送してみたら、 NAS への書き込みは 55 MB/s(ネットワークで最大 490 Mbps)、 NAS からの読み込みは 105 MB/s(ネットワークで 最大 950 Mbps)の速度が出た。 確かに USB 2.0 接続より高速だ。 ただ、 1 TB のデータをバックアップしてみると、計算上は 5 時間だが 実際には半日以上かかった(バックアップソフトは"Backup")。 サイズの小さなファイルが多いとバックアップに時間が掛かるようだ。

購入した NAS (LS410D0401)このネットワーク対応 HDD には色々な機能がついている。 その1つに DLNA サーバー機能がある。 これを使って レグザブルーレイ DBR-Z420 から録画データを NAS にダビングしてみた。ところが、何故かレグザブルーレイの録画リストにネットワークが表示されず 結局使えなかった。 レグザブルーレイの設定の問題かも知れない。 まあ、当初の目的外だから深くは追求しないことにしよう。

次に、試しに NAS においた flac ファイルを AudioGate で再生してみた。 タスクマネージャーのパフォーマンスを見ると、イーサーネットの受信が約1 Mbps と表示されており、ほぼ計算通りのデータ転送速度だった。 正確には聞き比べしてはいないが、同じ曲でも PC内蔵の HDD にあるデータを再生するよりも NAS に保存したデータを再生した方が「音が安定している」ような感じがする。 感じがするレベルなので本当に差があるかは未確認。 CPU 使用率はどちらも 3 % で差はなかった。

なお、AudioGate は PC 内蔵の HDD から再生すると、2 回目以降はディスクの読み取り速度が 0 KB/秒 になるので、どこかにキャッシュしている。 SUMI2013 のドライブ C は HDD + SSD のハイブリッドなので、この SSD にキャッシュされてここからから読み出されているのかと思い、アクセス状況を見たが やはり 0 KB/秒 だった。 どうもメモリにキャッシュされているらしい。

と言うことは、AudioGate は HDD のデータを使用する時は、最初と2回目以降の再生とでは、データ読み出し場所が違うので、比較する際には注意が必要だ。

音が安定しているような感じがする NAS からの再生の場合は、キャッシュされずに一定のレートでネットワークからデータを取得していた。 この一定と言うのが安定の要因かも知れない。

![]() 2015-03-09(月) US-366 差動出力の再測定

2015-03-09(月) US-366 差動出力の再測定

前回は US-366 の TRS ライン出力(差動)電圧を無負荷(オープン)で測定したが、今回は DR-40 のマイク入力端子(差動)に接続して測定してみた。

今回追加測定したのはマイク入力端子を使って測定が可能な範囲(サイン波入力が−60 dB 以下の部分)で、それよりも高レベルの範囲は前回の測定結果から算出した。【結 果】

TRS ライン出力を DR-40 のマイク入力端子に接続すると全体にノイズが減って S/N が改善した。 特にボリューム 100 % でその効果が顕著。 差動出力には差動入力が合っているようだ。

マイク入力端子に接続するとライン出力電圧は 1.3 dB 低下した。 この低下は DR-40 のマイクゲインとは無関係だった。 また、この数値とこれまでの測定時の電圧低下から計算するとマイク入力端子のインピーダンスは 約 1 kΩ で、仕様の 2.2 kΩより低いようだ。

【図の説明】

サイン波入力 −50 dB 以上の TRS ライン出力としては、前回の測定値から 1.3 dB を引いた値をプロットした。

また、サイン波入力 0 dB でボリュームスライダーを最大(+6)にした時の出力波形をオシロスコープで見るとクリップしていたので 図からは削除した。 その代わりにサイン波入力 0 dB の時の値をプロットした。

なお、サイン波入力が 0 dBで LINE OUT ボリュームが 100 % の時の US-366 の TRS ライン出力(無負荷時の最大出力電圧)は 7.38 V(+17.4 dBV)で、 DA-300USB の 3.2 倍だった。

US-366 差動ライン出力の特性(負荷はDR-40 マイク入力差動端子)

無負荷時よりノイズが減って S/N が改善している。

![]() 2015-03-08(日) かなり無理のあるデータ

2015-03-08(日) かなり無理のあるデータ

e-onkyo music のウェブサイトにこのようなデータが載っている。

http://www.e-onkyo.com/music/album/veahd10170/?mg=20150306

上図のスペクトルを比較すると、全てのデータが曲の違う場所を見ているようだ。 それにシステムノイズフロアが周波数に依存していない事と、レベルが −70 dB と異常に高いのにも違和感がある。これらはどうみても恣意的なデータとしか思えない。オーディオ界とはこのような所のようだ。

ちなみに、このページの試聴用配信データを FFT で分析してみると、録音したオリジナルの PCM は当然だが 25 kHz 以上の成分はない。 これを DSD 5.6 MHz と DSD 2.8 MHz に変換すると、 30 kHz 以上に DSD 特有のノイズが現れる。 DSD 5.6 MHz のノイズの最大レベルは −80 dB 位、DSD 2.8 MHz は −50 dB 位だった。上図のシステムノイズフロアの −70 dB はこれらの間にある。 DSD 2.8 MHz 版が配信されていないのと関連がありそうだ。

DSD は原理的に超音波領域のノイズが大きいのでこの領域では PCM の方が性能が勝っている。したがって、DSD は低周波数側のダイナミックレンジの大きさをアピールすべきだろう。中でも大太鼓やパイプオルガンの超低周波再生に関しては PCM より DSD の方が優れている。ただこれを再生できる機器は限られている。

試聴用配信データのFFT分析上段:録音のオリジナル(PCM 192 kHz)、中段:DSD 5.6 MHz に変換、下段:DSD 2.8 MHz に変換。

DSD は超音波領域のノイズが大きい。

![]() 2015-03-05(木) US-366 の差動出力は不思議な特性

2015-03-05(木) US-366 の差動出力は不思議な特性

US-366 の本来の出力先は TRS 端子の差動ラインだが、この入出力特性を測定してみると、下図のように LINE OUT のボリュームを上げるとノイズが増えて、S/N が悪くなると言う不思議な現象がみられた。

この前のマイクゲインのボリュームを上げると入力インピーダンスが低下すると言う現象も不思議だったが、今回の、LINE OUT のボリュームと S/N との関係も不思議だ。これらは差動アンプの特徴なのだろうか。

なお、アンバランスのライン出力(RCA端子)の特性は、下図の「ボリューム 65 %」とほぼ同じだったので、LINE OUT のボリュームは 65 % 以上には上げない方が良さそうだ。

また、DAC に 0 dB のサイン波を入力し、LINE OUT のボリュームを 100 %、MIXER のボリュームスライダーを最大(+6)にした時の出力電圧(無負荷時)は、9.813 V(19.8 dBV)で、DA-300USB の 4.2 倍と予想以上の数値だった。

US-366 の差動ライン出力の特性

100 Hz のサイン波データを US-366 の DAC に入れ、差動ライン出力の電圧を PC700 で測定。

LINE OUT のボリュームを上げるとノイズが増えている。

![]() 2015-03-04(水) US-366 はプロ用機器だ

2015-03-04(水) US-366 はプロ用機器だ

US-366 の TRS ライン出力から SRM-007tA の INPUT3(XLR 端子)を繋ぐ差動ケーブルを作成して接続してみた。

最初 US-366 の LINE OUT ボリュームを最大にしていたら、SRM-007tA のボリュームを少し上げただけで通常聞く音量に達した。改めて仕様を見てみると、TRS 端子のライン出力は、最大出力が +20 dBu もある。DA-300USB のライン出力が +7.2 dBV なので、3倍以上もの電圧が出るので当然の結果だった。 US-366 はプロ用機器なので、ノイズの多い場所での使用を想定しているようだ。差動出力になっているのも同様の理由からだろう。

他機器との出力バランスから、US-366 の LINE OUT ボリュームは 65 % で使うのが良さそうだ。

他の DAC と比べてみると、US-366 の DAC はすっきり系の音だった。

オーディオインターフェース US-366

![]() 2015-03-03(火) USB DAC のノイズを再測定

2015-03-03(火) USB DAC のノイズを再測定

USB DAC のノイズ測定に使用した US-366 のマイクアンプの増幅度は一律に 50 dB だと思っていたが、正確に測定したら今回の測定条件では 47 dB 前後だった。 マイク入力端子のインピーダンスが低いのに加えボリュームの位置や接続する機器で実インピーダンスが変わるため、増幅度をできる限り正確に測定できる条件を探す必要があった。中でもボリュームの MAX 付近でインピーダンスが下がるのは予想外だった。

改めてノイズを測定した結果は下表の通りで、実測値は前回よりも悪い方向にシフトして仕様に近づいてしまった。 ただ、実測値は FFT 全周波数の RMS なので A-Weight で評価するともう少し良い結果にはなるだろう。

なお、DA-300USB のノイズ測定では差動信号の COLD を GND に接続した市販の RCA−XLR 変換ケーブルでも問題はなかったが、DS-DAC-10 の場合は USB のグランドがアイソレートされていないために市販のケーブルでは DAC のノイズよりも外部ノイズの方が大きすぎて測定できなかった。 やはり専用機器を使わないノイズ測定は難しい。

USB DACノイズ再測定結果 USB DAC DA-300USB DS-DAC-10 無負荷時のノイズ (dBV) −109 −99 S/N 実測値 (dB) 116 105 S/N 仕様 (dB(A)) 112 105 ノイズ値は、自作ケーブルで差動接続、DAC USBリンク時のWaveSpectra RMS と MIC GAIN から計算。

参考データ USB DAC DA-300USB DS-DAC-10 最大出力 (Vrms) 2.30 2.04 最大出力 (dBV) 7.2 6.2 測定時のMIC GAIN (dB)* 46.3 47.3 *:MIC GAIN は WaveSpectra でサイン波の許容(最大)入力であるRMS = −3.01dB を −3.01 dBV とした時の値。 dB 表示なので基準により数値が変わる。

![]() 2015-03-02(月) PC オーディオの楽しみ方

2015-03-02(月) PC オーディオの楽しみ方

音だけでなくVUメーターや周波数スペクトルを画面に表示して音楽をビジュアルに楽しむことも PC オーディオの特長だろう。 オーディオインターフェース US-366 を買ってからそんな気がしてきた。画面の MIXER やスペクトルを見ているとまるで自分が録音しているかのような錯覚に陥る。また、これだけのピークがある曲を良く 16ビットの中に抑え込んだものだと感心してしまう事もある。スペクトルでは、今出た迫力ある低音は 何 Hz だったのだろうかとか、真空管アンプに近い音はどの辺にピークがあるのだろうかとか、好きなボーカリストの周波数ピークはどの辺か等々見ていると非常に面白い。また、ピークメーターと合わせて見ていると録音現場の苦労が想像できる。従来のオーディオにはなかった楽しみ方だ。

PCオーディオの画面これまでの経験からは、波形を正確に再現するとクリップした時の歪み(矩形波に近くなる)がそのまま出てしまうので、過渡特性は良くない方が聞きやすい音になるようだ。真空管アンプはその代表かも知れない。 SRM-323S と SRM-007tA にそんな差が感じられる。 すっきり系にはデジタル・半導体、ねっとり系にはアナログ・真空管と言う区分けで音楽を楽しむのが良さそうだ。

![]() 2015-02-26(木) 不明キャリアは外部ノイズだった

2015-02-26(木) 不明キャリアは外部ノイズだった

前回のノイズ測定で DA-300USB の停止時(USB 非リンク(Unlock)時)に不明キャリアがあったので、計測に不必要なケーブルを全て外して再測定してみた。 結果は下の画面のように前回の不明キャリアは殆ど消え、50Hz の商用電源ノイズが最大キャリアとなった。 不明キャリアは測定時の外部ノイズだったようだ。 アースの取り方で外部ノイズが変わるので、適切なアースポイントの選定やケーブルによるグランドループができないようにするなど細心の注意が必要だ。

なお、今回の測定でも USB リンク時の DA-300USB のノイズレベルは変わらず、−112 dBV だった。

また、 US-366 マイク端子にケーブルを接続しない時のノイズレベルは −125 dBV(−122 dBu)だったので、ここまでは確実に測定できる。 ただ、何故か USB 非リンク時の DA-300USB を接続した方が約 9 dB ノイズレベルが低かった。 まだグランド(GND)アースの問題が残っているのかも知れない。 XLR タイプコネクターのシェルシールドを GND に接続すべきか否かは結論がでていないようだが、少なくとも今回の構成では接続した方がノイズが減るようだ。 機器構成が複雑になるとグランドループができるので結果が変わるかも知れない。

【2015-02-28追記】

US-366 のマイク入力端子 XLR コネクターの HOT と COLD をショートしたら USB 非リンク時の DA-300USB を接続した時と同じノイズレベルになった。これから推測すると、この US-366 のマイク入力端子を使ったノイズ測定限界は −134 dBV(−131 dBu)のようだ。

DA-300USB 停止時(非リンク時)の出力測定画面(マイクアンプの増幅度:50 dB)

不明キャリアが殆ど消えた。

DA-300USB のノイズ(USB リンク時、マイクアンプの増幅度:50 dB)

ノイズレベルは −112 dBV

![]() 2015-02-23(月) DAC のノイズを測定

2015-02-23(月) DAC のノイズを測定

オーディオインターフェース US-366 を使って DAC 2つ(DS-DAC-10 と DA-300USB)のノイズ測定を試みた。

まず最初に試した RCA 端子や TRS 端子からのライン入力では、US-366 の S/N 不足で正確な測定ができなかった。 XLR のマイク入力端子も市販のケーブルでは結線(アンバランス−バランス)の問題で S/N 不足だった。

ではと言うことで、今回の測定用に特別な XLR−RCA 変換ケーブルを作成してノイズ(S/N)を測定してみた。【変換ケーブル】

市販されている XLR−RCA 変換ケーブルは殆どが XLR の COLD と GND が結線されている。 これは一般的なアンバランスからバランスへの変換方法だが、TACAM のマイク入力端子はこの接続方法だと、ノイズが大きくなることがメーカーのウェブサイトにも書かれている。 そこで今回は差動入力用に、XLR コネクタ(オス)を買ってきて、手元にあった RCA(赤白)ケーブルで下表のような結線の変換ケーブルを作成した。

作成した変換ケーブルのピンアサインと RCA プラグの接続先 XLR コネクタ(オス) RCA ピンプラグ プラグの DAC 接続先 1 GND 白(左)グランド線 ライン出力の L(グランド) 2 HOT 赤(右)信号線 ライン出力の R(信号) 3 COLD 白(左)信号線 ライン出力の L(信号) シェルシールド 赤(右)グランド線 ライン出力の R(グランド) 【接続と測定方法】

XLR コネクタは US-366 の INPUT 1/L(MIC)へ、RCA プラグ(赤と白)は DAC のR と L へ接続した。この方法だとノイズレベルで −120 dBV まで測れるようだ。

信号レベルの校正としては、WaveGene で R だけに出力した時とそれに L に同レベルの180°位相を変えた信号を出力した時の差が 6 dB になる事を確認した。

なお、今回の接続では L と R の信号の差を取っているので、測定されるノイズレベルは片側よりも 3 dB 大きくなっている。この分は補正した。【DS-DAC-10 のノイズ測定結果】

作成した変換ケーブルを使って測定した DS-DAC-10 のノイズは下の画面の通りで、これから S/N を計算すると 108 dB となった。仕様の 105 dB(TYP.)よりも良い結果だった。 差の3 dB は補正値と同じなので一寸気にはなるが、DS-DAC-10 のノイズ(S/N)は問題なく測定できた。ノイズレベルは DAC の最大出力(+6 dBV)から逆算すると、−102 dBV となる。

DS-DAC-10 のノイズ測定画面(基準信号なし時、マイクアンプの増幅度:50 dB)

S/N の実測値は 108 dB で、仕様の 105 dB(TYP.)より良かった。【DA-300USB のノイズ測定結果】

DS-DAC-10 と同様に測定した DA-300USB の停止時のノイズは下の画面の通りで非常に低レベルだが、−160 dB のサイン波を入れた時の RMS が−61 dB なので、これから S/N を計算すると 117 dB となった。。こちらも仕様の 112 dB よりも良い結果だった。 ノイズレベルは、DAC の測定時の最大出力(+5 dBV/無負荷より2 dB 下がっている)から逆算すると、−112 dBV となる。こちらも数値が仕様に似ているので基準の取り方が一寸気になる。

また、周波数スペクトルを見ると良く分からないキャリアが多数あり、これをどう評価するかが問題だ。レベル的には −150 dB 以下で、24 ビットの分解能(135 dB)を超えているので DAC のデジタル処理の問題かも知れない。

DA-300USB のノイズ測定画面(基準信号なし時、マイクアンプの増幅度:50 dB)

S/N の実測値は 117 dB で、仕様の 112 dB より良い結果だった。 不明なキャリアが多数ある。

![]() 2015-02-22(日) US-366 ADC の周波数特性を測定

2015-02-22(日) US-366 ADC の周波数特性を測定

オーディオインターフェース US-366 の DAC 部分に続いて ADC 部分の周波数特性を測定してみた。 結果は下図のように DAC に比べると特性は悪いが、可聴範囲内の周波数特性としてはレベル変化が ±0.5 dB 以内に入っている。 PC の LINE 入力に比べると特性はかなり良い。

また、 WaveSpectra で簡易的に測定したノイズレベル(サンプリング周波数は 44.1 kHz)は、US-366 の ADC 部が −99 dB (ノイズフロアは −130 dB 程度)だった。 PC の LINE 入力のノイズレベル −82 dB に比べて 17 dB ほど低い。 このレベルなら DS-DAC-10 のノイズが測定できるかも知れない。

WaveGene の -3 dB サイン波(192 kHz, 24-bit)を DA-300USB で出力。 DS0201 と各 ADC で Vrms を測定。 DS0201 を基準に ADC の数値を補正。

US-366 の ADC 周波数特性は DAC よりは悪が、±0.5 dB の範囲は 10 Hz 〜40 kHzで可聴範囲をカバーしている。PC の LINE 入力よりは特性が良い。

![]() 2015-02-21(土) US-366 内 DAC

の周波数特性を測定

2015-02-21(土) US-366 内 DAC

の周波数特性を測定

今回購入したオーディオインターフェース US-366 の DAC 部分の周波数特性を測定してみた。 結果は下図のように可聴範囲内(20 Hz 〜20 kHz)の US-366 の周波数特性はレベル変化が ±0.12 dB 以内とほぼフラットだった。 DA-300USB や DS-DAC-10 に比べて低周波数側の特性は劣るが、高周波数側は US-366 の方が良い。 US-366 は他の2つの DAC と比べると出力は小さいが素直な周波数特性だ。 DSD を使わないなら PC オーディオ用の DAC としてはこの色づけされていない US-366 で十分な気がする。

なお、US-366 はADCとDACの両方が入っているので、使い方を間違えるとハウリングを起こしてしまうので注意が必要。 購入当初 AudioGate のオーディオデバイスの設定中にパソコンが再起動してしまったのはこれが原因かも知れない。 この US-366 は多機能なだけに使い方にも慣れが必要なようだ。

WaveGene の -3 dB サイン波(192 kHz, 24-bit)を MS サウンド mapper で DAC に出力。DS0201 で Vrms を測定。

US-366 の周波数特性は可聴範囲(20 Hz〜20 kHz)では ±0.12 dB 以内とほぼフラット、±1 dB の範囲は 3 Hz 〜70 kHz。 高周波数側は他の DAC よりも伸びている。

![]() 2015-02-20(金) DSD はノイズだらけ

2015-02-20(金) DSD はノイズだらけ

PC のライン入力では満足な周波数特性と S/N が得られなかったので、より高性能な ADC として TASCAM の US-366 を買ってみた。 US-366 は DSP ミキサーや入力換算雑音電圧が−120 dBu 以下のマイクプリアンプを搭載した USB2.0 192 kHz 対応のオーディオインターフェースだ。 Roland の QUAD-CAPTURE UA-55 や Steinberg の UR12 など色々な機種と性能を比較した結果、この機種の低ノイズが決め手となった。

購入した US-366届いてすぐに SUMI2013 に接続し入出力特性を測定してみたが、ドライバーの出来が悪いためか、ADC のサンプリング周波数を 192 kHz にするのに苦労した。 AudioGate との相性は最悪でパソコンが再起動してしまった。

何とか安定して入力できるようになったので、DSD 音源の周波数スペクトルを測定してみた。やはりと言うか予想通り DSD 2.8 MHz の超音波領域はノイズだらけだった。これでは雑音の中で音楽を聞いているようなものだ。この波形を見ていると SACD プレーヤにローパスフィルタ(LPF)を入れるのももっともだと納得する。

DA-300USB と DS-DAC-10 とを比べると DS-DAC-10 の方がこのノイズが少ない。DAC チップの違いによるのかあるいは LPF が入っているのかも知れない。

DSD 5.6 MHz の場合は多少良いがそれでもノイズは残っている。

DSD 2.8 MHz のクラシック曲を J-River Media Center 20 で再生(オーディオデバイスは DA-300USB で、出力エンコードは 1xDSD(2.8 MHz)ネイティブ)。 DA-300USB のアナログ出力を US-366 の LINE 3/4 に入力、リアルタイムで A/D 変換して PC の WaveSpectra で分析した例

DSD 2.8 MHz の 30 kHz 以上はノイズだらけだ

DSD 2.8 MHz のクラシック曲を AudioGate 2 で再生(オーディオデバイスは DS-DAC-10、出力 DSD 2.8 MHz)。 DS-DAC-10 のアナログ出力を US-366 の LINE 3/4 に入力、リアルタイムで A/D 変換して PC のWaveSpectra で分析した例

DS-DAC-10 の DSD 2.8 MHz でも 30 kHz 以上のノイズが目立つDSD と PCM の色々なサンプリング周波数で音楽のスペクトルを見てみると、これまでの聴感どおり PCM 192 kHz が最もノイズが少なく減衰カーブも素直だった。 今回の結果でデータでも PCM 192 kHz の良さが確認された。

その他の測定で驚いたのは、DA-300USB に PCM 48 kHz モードで 1 kHz の矩形波を入れると、何と100 kHz までのスペクトルが出ている事だ。 PCM 192 kHz モードで 1 kHz の矩形波を再生した結果とほぼ同じスペクトルだった。 Advanced AL32 Processing の波形再現技術が機能発揮しているようだ。 DSD ではこの効果はなく波形も過渡特性で見られるリンギング状態のままだった。

PCM 48 kHz モードで 1 kHz の矩形波再生した DA-300USB の出力。US-366 で A/D 変換。

Advanced AL32 Processing によりスペクトルが 100 kHz まで拡張されている。

![]() 2015-02-20(金) 超音波は聞こえる

2015-02-20(金) 超音波は聞こえる

リニア PCM レコーダー DR-40 のマイクの周波数特性を見てみようと、スピーカーからサイン波トーンを出して、DR-40 のレベルメーターを見ていた。

特に高域がどの程度まで延びているかが気になったので、超音波領域まで試してみた。20 kHz 辺りでかなり減衰してきたが、そのまま周波数を上げていくと、何とメーターは振れないのにスピーカーからの音が聞こえた。何かの間違いかと思い何度か試してみたが、確実に聞こえる。50 kHz でも耳を澄ますと小さな音だが聞こえるのだ。丁度耳鳴りと同じような感じだ。超音波は聞こえないと言うのが常識だが、実際には聞こえるようだ。骨伝導が効いているのかも知れない。

![]() 2015-02-15(日) デジタルマルチメータの周波数特性

2015-02-15(日) デジタルマルチメータの周波数特性

SANWA PC700 で DA-300USB のライン出力電圧を測定したついでに、デジタルマルチメータ 2つの周波数特性も測定してみた。

デジタルオシロスコープ DS0201 は電圧の測定精度は低いが、500 kHz まで測定できるので可聴域での周波数特性は良い。これを基準としてデジタルマルチメータの周波数特性を測定した。

結果は下図の通りで、200 Hz 付近にあるピークから 誤差 1 % 以内の周波数範囲を見てみると、 SANWA PC700 は 25 Hz 〜2,000 Hz、METEX P-09 は 20 Hz 〜600 Hz となっており、どちらもオーディオ用としては周波数範囲が狭すぎる。測定結果のグラフを見ると、デジタルマルチメータで DAC の出力電圧を測定する場合は 100 Hz あたりが安定していて良さそうだ。 100 Hz では PC700 と P-09 との差も 0.5 % で PC700 の機器誤差の範囲内だ。

なお、ウェブサイトで PC700 の仕様を見ると、周波数特性は V:40Hz〜20kHz(99.99V以下)となっている。 取扱説明書には周波数毎の確度が表記されているのでそれを見れば分かったが、ウェブサイトの仕様だけを見て 20 kHz まで測定できると勘違いしていた。 今回の測定結果では 20 kHz は−3 dB(誤差30%)となっているので測定器としては使えない領域だった。

オーディオ用としては周波数範囲が狭すぎる(特に高周波数側)

![]() 2015-02-14(土) 高確度デジタルマルチメータを購入

2015-02-14(土) 高確度デジタルマルチメータを購入

USB DAC の出力電圧をもう少し正確に測定してみようと、 SANWA の高確度デジタルマルチメータ PC700を買ってみた。

以前測定した DA-300USB(1 kHz、0 dBのサイン波)のライン出力電圧は、デジタルオシロスコープ DS0201 が 2.20 V、デジタルマルチメータ P-09(METEX)が 2.255 Vだった。これを今回買った SANWA の PC700 で測定してみると、 2.304 Vだった。 PC700 から見ると、DS0201 が 約0.10 V、P-09 が約0.05 V 低めに表示されていたようだ。

PC700 の 1 kHzの確度は ±1.0 % rdg +4 dgt となっているので、2.3 V 測定時の精度は ±0.027 V程度となる。 DS0201 や P-09 との測定値差はこれより大きいので、確かに差があるようだ。 差は DS0201で 約−5 %、P-09 で約−2 % となっていた。DS0201 はゲイン調整できるので、測定後に PC700 の値に合わせ込んだ。 ただ、 DS0201の電圧分解能は 8ビットしかなく 2.20 V の上は 2.24、2.28、2.32 V と 0.04 V 刻みとなっているので、表示の変化を見ながらゲインを調整した。 更に DS0201 は USB から電源を供給している時に比べバッテリー駆動時は表示電圧が低いので要注意だ。

* SANWA PC700 の誤差は仕様表から計算した値

DA-300USB(1 kHz,0 dBのサイン波)ライン出力の電圧測定結果 項 目 DS0201 METEX

P-09SANWA

PC700DA-300USBのライン出力(V) 2.20 2.255 2.304 PC700との差(V) −0.104 −0.049 − 誤差(2.3 V測定時) −4.7±1.2 *% −2.2±1.2* % ±1.2* % なお、上記は 51.6 kΩの抵抗負荷で測定した結果で、負荷抵抗を 17.8 kΩ に交換して測定すると電圧が 2.277 V、無負荷では 2.317 V だった。この電圧変化から DA-300USB のライン出力のインピーダンスを計算すると 約300 Ωとなる。 同様の方法で DS-DAC-10 のライン出力のインピーダンスを測定してみると 約40Ωとなった。ここにもメーカーの考え方の差が出ている。

USB DAC ライン出力のインピーダンス USB DAC 推定インピーダンス DA-300USB 約300 Ω DS-DAC-10 約40Ω

![]() 2015-02-09(月) ノイズの FFT 分析

2015-02-09(月) ノイズの FFT 分析

この前のノイズ測定で RMS と平均値とで 30 dB 程の差がある事がわかったので、FFT の分析データ数などを変えて違いを見てみた。

WaveGene で作成した−50 dBFS のホワイトノイズで試した結果はグラフの通りで、データ数が増えると平均値が下がっている。下がり方はほぼデータ数の平方根(√N )に比例している。データ数が 32,768 で RMS と平均値との差が約 40 dB に達している。また、平均値は窓関数なしの方が RMS/√N に近い結果となった。ただし、窓関数なしは結果のデータ変動が大きいので分析には向かない(数値の読み取りにかなりの時間を要した)。

前回の実データについても同様にして測定してみた。代表的な結果は下表の通りで、RMS から平均値を引いた値は、ホワイトノイズと実データとでそれ程の違いはなかった。また、参考として実データをSound Forge Audio Studio 10 で分析した統計データは、WaveSpectra のデータ数 4,096 と 131,082 とで得られた結果の中間的な数字になっていた。

RMS 値は全体に変動が少なく分析ツールが違っても良く一致しているので、ノイズの比較評価には RMS が良さそうだ。 DAC については S/N と同義。実データ:DS-DAC-10 のライン出力を DR-40 の外部マイク入力端子に接続して記録

波形分析:ホワイトノイズ、実データともに 96kHz, 24-bit WAVデータ。FFT は Hanning 窓■ WaveSpectra の分析結果では、データ数が同じならホワイトノイズと実データの「RMS−平均値」は近い。

■ Sound Forge Audio Studio 10 の統計データは、WaveSpectra のデータ数 4,096 と 131,082 で得られた結果の中間的な数字になっている。

■ 0 dBFS のサイン波は RMS では−3.01 dB となるのでピークを含む信号をみる場合は要注意。

![]() 2015-02-06(金) ATOK 2015 が届く

2015-02-06(金) ATOK 2015 が届く

事前予約した ATOK 2015 for Windows のベーシック版が届いた。

パッケージはシンプルで30年の 0 を連想させる丸を基調としたデザインになっている。

早速2台のパソコン(*)にインストールしてみた。 メニューを含めて見た目はATOK 2014と特に変わった所はなく今まで通りに使えた。 OS もそうだが、継続性が重要だ。新機能である推測変換は Google 検索の入力欄では以前から実現されており、普段から使っているので違和感はない。

今のところ不具合はないが、Windows 10 の IE との相性問題がでないことを祈る。*使用許諾契約書の文面を見ると、インストールできるパソコンが3台となっており、これは以前から変更されていない。

ATOK 2015 ベーシックのパッケージ

![]() 2015-02-04(水) DS-DAC-10 のノイズ

2015-02-04(水) DS-DAC-10 のノイズ

RMAA で測定した DS-DAC-10 のノイズ値が −88.7 dB と大きかったので調べてみた。

結局 DR-40 のライン入力を使った測定では、レコーダーのノイズが測定されていた。 DR-40の S/N は 92 dB 程度なので、これよりもノイズの少ない DS-DAC-10 はこの方法では測定できなかったようだ。ではと言うことで、DR-40 の外部マイク入力端子を使った測定を試してみた。

- DS-DAC-10 の ライン出力(RCA)を DR-40 のマイク入力端子(XLR)に接続

- DS-DAC-10 無信号時のノイズを録音(96 kHz,24-bit の WAV ファイル)

- Sound Forge Audio Studio のボリューム機能でマイクの増幅分(44 dB)を減衰

- その波形の中から 2 秒分を RMAA テスト信号のノイズを分析していると思われる部分(2.8 〜 4.8秒あたり)に貼り付け

- 修正したテスト信号を RMAA で分析

結果は下図の通りで、DS-DAC-10 のノイズレベルはグラフからは平均レベルが −130 dB 程度、RMS power (A) は−101.1 dB となった。 DS-DAC-10 の仕様では、S/N が 105 dB(TYP.)、LINE OUT の最大レベルが +6 dBV となっているので、ノイズは −99 dBV(TYP.)となり今回の RMS power (A) に近い。

以前の DS-DAC-10 のノイズ測定結果では平均が「約−115〜−135 dBV」だったのでグラフで見る分には近い結果である。 両測定時のスペクトルを見ると、今回の方が不要なキャリアや高域のノイズが減っている。 今回接続ケーブルのアース側を接地したのが効いているようだ。 やはりオーディオはアースが大切だ。 図を見ると 50 Hz のハムは前回と同じ−110 dB 程度だった。 念のために−60 dBFS 程度の 100 Hz サイン波を出力してみてもノイズレベルには影響しなかった。

DS-DAC-10 のノイズは −101.1 dB だったが、ライン出力の最大レベルが +6 dBV なので、S/N は 107.1 dB となっている。 どうもノイズの表記は S/N が一番良さそうだ。

DR-40 の外部マイク入力端子を利用した DS-DAC-10 のノイズ測定結果(RMAA で分析)

平均レベルは −130 dB 程度、RMS power (A) は−101.1 dB となった。

グラフの平均レベル (dB) と RMS では 30 dB の差がある。

グラフの平均レベルと RMS値 では 30 dB の差があるようなので、これを前回の測定に適用すると、DA-300USBの S/N は 111 dB 以上となり、仕様の 112 dB に近い値になった。

なお、今回測定中に Sound Forge Audio Studio と WaveSpectra ともにノイズの RMS が −95 dB と言う数値が出てきた。 これらはフィルターなしの数値なので可聴域外のノイズを含んでいる。 実用的にはフィルター(20 Hz 〜20 kHz)をかけた RMAA の方が聴感に近いので良いだろう。

![]() 2015-02-03(火) RMAA はオフラインでも使える

2015-02-03(火) RMAA はオフラインでも使える

前回はパソコンのライン入力を使ってオンラインで特性を測定したが、今回はリニア PCMレコーダー DR-40 を使ったオフラインの測定を試してみた。

【測定方法】

- RMAA で 96 kHz 24-bit のテスト信号を作成

- AudioGate で再生、DAC(DA-300USB,DS-DAC-10)からアナログ出力(*)

- DR-40 のライン入力で録音(96 kHz 24-bit)

- DR-40 の WAV ファイルをパソコンに取り込んで RMAA で分析(データファイルの読み込みは Generate/Analyze の左から2つ目のボタン)

(*) DA-300USB の場合は 96 kHz のデータを 192 kHz に変換しないと周波数応答が下図のようにおかしな結果になる。 恐らくDA-300USB の Advanced AL32 Processing が悪さをしているのだろう。 以前にも 96 kHz の周波数特性測定時に不安定な状況が発生したので、DA-300USB の96 kHz は良くないようだ。 DS-DAC-10 の場合は 96 kHz のデータでも問題なく測定できた。

【DA-300USB + DR-40 の結果】

周波数特性とクロストークは Excellent だったが、THD+Noise(全高調波歪+ノイズ)が Good だった。

ノイズの−91 dBA は恐らく PCMレコーダーの性能だろう。 DR-40 の仕様は S/N比 92 dB以上となっているので概略合っているように思える。

周波数特性は前回のパソコン・ライン入力に比べるとかなり良い。 ビットレートが違うので全体の比較はできないが、可聴範囲だけを見ると今回の数値はパソコン・ライン入力の 1/10 程度になっている。 この周波数特性は恐らく DR-40 のものと思われる。

DA-300USB + DR-40 の周波数特性【DS-DAC-10 + DR-40 の結果】

周波数特性とクロストークは Excellent だったが、ノイズ関連が Good だった。このノイズは DS-DAC-10 からのものと思われる。 THD+Noise は DA-300USB の測定時(恐らく DR-40 の性能)に比べて約 10 dB 悪い。ただ、数字の絶対値は以前測定した時よりかなり大きい。もしかしたら前回の数字が間違っていたのかも知れない。前回はノイズレベルをグラフから読み取ったが、本当は RMS power で表示する必要があったのかも知れない。

周波数特性が 20 kHz以上で上がっている。これは DS-DAC-10 の特性で、以前測定したときもこのような(0.5 dB程上がる)傾向が見られた。 DR-40 の減衰傾向を上回って増加している。 低周波数側の減衰は DR-40 の性能だろう。 元々がマイク録音を想定したレコーダーなので、低域はカットする方向にあるようだ。

DS-DAC-10 + DR-40 の周波数特性【結 論】

この RMAA はオーディオ機器の性能が詳細に分かるので、機器の特性比較にはかなり有用なツールだ。 今回の無料版でも十分使える。

![]() 2015-02-02(月) オーディオ分析ソフトウェア RMAA を試してみる

2015-02-02(月) オーディオ分析ソフトウェア RMAA を試してみる

オーディオ機器の特性測定によく使われる分析ソフトウェア “RightMark Audio Analyzer(RMAA)”をダウンロードして試してみた。 ダウンロードした RMAA は最新(2015/01/21)版でバージョンは 6.4.1。

RMAA 立ち上げ時の画面

[Run tests]内の左端のボタンを押すと測定が始まる【測定方法】

アナログ出力用には DA-300USB を、入力用にはパソコンのライン入力を利用した。

最初、出力設定として ASIO を試したが、測定のビットレートを変えても DA-300USB の設定が 44.1 kHz から変わらない事や動作が不安定になるので、デフォルトの Wave mapper で測定した。 測定時の入力レベルは −1 dB が推奨となっている。これに近いライン入力のボリュームは 40 % だった。【結 果】

ビットレートを色々変えて測定してみたが、結果はあまり変わりなかった。 代表的な結果は下表( Summary )の通りだが、周波数特性の図を見ると低周波数側は 20 Hz で −0.5 dB 、高周波数側は 20 kHz で −1.5 dB 程となっている。 これとは別に測定した DA-300USB の周波数特性はその下の図のように 1 〜 30,000 Hz までほぼフラットなのと、以前の測定でノイズレベルは−135 dBV 以下だったので、今回はパソコンのライン入力の特性が測定されているようだ。

可聴範囲(40 Hz 〜 15 kHz)の周波数特性は下表のように ±1 dB 以内に収まっているので、注意すれば使えないことはないレベルだが、できればもう少しフラットな入力機器があると良い。

Summary

Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.11, -0.85 Good Noise level, dB (A) -90.4 Very good Dynamic range, dB (A) 90.3 Very good THD, % 0.0094 Very good THD + Noise, dB (A) -77.6 Average IMD + Noise, % 0.017 Very good Stereo crosstalk, dB -74.0 Good IMD at 10 kHz, % 0.033 Good General performance Good

RMAA で測定した周波数特性(20 Hz 〜 20 kHz)

パソコンのライン入力の特性が測定されているようだ

別途測定した DA-300USB の出力周波数特性(参考)

1 〜 30,000 Hz までほぼフラット

![]() 2015-02-01(日)

ごく自然に聞こえる曲の周波数スペクトル

2015-02-01(日)

ごく自然に聞こえる曲の周波数スペクトル

SR-009 で聞いてごく自然な音に聞こえる曲の周波数スペクトルを見てみた。その代表例が下図で、100 Hz から 10 kHz までは 1/f 程度で減衰し、10 kHz 以上では減衰が更に大きくなっている。 また、波形を見ると滑らかでギザギザが少ない。

通常の POPS 系の曲は 10 kHz 以上でもあまり減衰しないためか「さ」「し」「す」などの無声歯茎摩擦音が異常に強調され 違和感を覚えるのに対し、下図のような減衰の曲は自然に聞こえる。 高域成分はピークが出やすいので、この分が少ないと RMS も大きくとれて迫力のある録音ができるのではないだろうか。 70〜80 年代の録音が良いと言われるが、過剰圧縮以外にこの辺りも関係しているような気がする。

ごく自然に聞こえる曲の周波数スペクトルの例

100 Hz から 10 kHz までは 1/f 程度で減衰し、10 kHz 以上では減衰が更に大きくなっている

![]() 2015-01-29(木)

DSDの音に関する仮説

2015-01-29(木)

DSDの音に関する仮説

これまで色々試してきた PCM と DSD の比較から仮説を立ててみました。

<DSD の特徴>

(1) 30 〜50 kHz あたりのノイズが大きい

(2) 高域のレスポンスが悪い<仮 説>

- 超音波は脳を活性化すると言う報告がある。 (1) のノイズがDSDで聞くと心地よいと感じる原因

- ボーカルは多少遅れた方が心地よい。これが (2) に相当するので これも心地よさに好影響を与える

- 特性だけを見ると PCM の方が DSD よりも良さそうだが、真空管アンプは半導体アンプより性能は悪いのに真空管アンプの方が音は良いと感じる人が多いのと同じで、心地よさは現在使われている電気的特性では評価できない。音の遅延やエコー、和音歪みの出方などの指標も必要

- SR-009 では PCM と DSD の差が出ない理由:SR-009 は最高でも 41 kHz までしか再生できない。実際にはもっと下までしか出ていないので (1) の効果が出づらい

- (1) を実現するためには、DSD は 5.6 MHz よりも 2.8 MHz の方が良い

- スピーカーあるいはヘッドホンは 50 kHz まで再生できるハイレゾ対応が必要

- LPF の入っている SACD プレーヤーは (1) の効果が少ない

これらが本当かは今後の課題。

![]() 2015-01-25(日)

DSDの高域はノイズが大きい(つづき)

2015-01-25(日)

DSDの高域はノイズが大きい(つづき)

e-onkyo music から“星座”の PCM 版を追加購入してみたが 高域のノイズは同じだった。結局 DSD あるいは DSD から変換した PCM の可聴範囲外高域はノイズだらけと言うことのようだ。

PCM版“星座”の周波数スペクトル

30 kHz 以上でノイズが急増している。PCM版にも15.73 kHz のキャリアがある。DSD に関するウィキペディアを見ると、何とこのノイズの事が書かれていた。

“短所としてはまず「高周波数になるほど量子化ノイズが増える」というものがある。この特性によりSACDの製品化初期の頃、スーパーツイーターの破損が頻発したため、現在では35kHz〜45kHz程度のLPFを搭載した再生機器が一般的であり、実際に100kHzは再生されない。なお、サンプリング周波数が非常に高いので、人間が聴取可能な周波数帯域という意味ではこの問題は感知されない。変換誤差や高調波ひずみが発生しやすいという点は回路設計上大きな課題となっている。”

DSDの再現能力は周波数に反比例するので高域の変換誤差(レスポンスが悪く高域が伸びない)も大きいらしい。やはり前々から音質が良いと感じていた PCM 192kHz(24ビット)が現時点では最良のようだ。

<コンテンツ雑感>

DSD の高域ノイズはさておき、アルバム“ Pure AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS ” は録音の質が高い。過剰な圧縮がなくダイナミックレンジが広いので生録のように自然だ。ピークメーターは−15 dB 位を中心に大きく振れている。また、曲にもよるが32 Hz までの低音は大迫力だ。このファイルを含め DSF は AudioGate の GAIN を 0 dB にしておくと、時々 CLIP ランプが点灯するので、GAIN を−3 dB 程度にしておく必要がある。

![]() 2015-01-24(土)

DSDの高域はノイズが大きい

2015-01-24(土)

DSDの高域はノイズが大きい

以前から DSD を PCM に変換して周波数スペクトルを見ると高域のノイズが大きいので、変換の問題かと思っていた。ところが、DSD は20 kHz以上のノイズが PCM より大きいというグラフを見つけた。

http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=10502&mode=threaded&pid=169761 それではと言うことで、実際に DSF 形式の曲を再生して DR-40 で録音、WaveSpectra で周波数スペクトルを見てみた。結果はファイル変換しなくても確かに可聴域外の高域ノイズが大きいようだ。 試した曲の場合だとノイズは 50 kHzで−50 dB ほどなので、これは無視できないレベルのノイズだ。 今使っているオンキヨーのパワードスピーカーシステム GX-70HD2 はハイレゾ対応で 100 kHz まで再生できるらしいので、このノイズも当然再生されている筈だ。 やはり可聴域外の不要な高音はカットした方が良さそうだ。急峻に高域をカットすると違和感があるので、なだらかな減衰特性を持ったフィルターが良いだろう。

DSD も可聴域内では 24ビットの PCM よりダイナミックレンジが大きいので、高域を除けば DSD の方が優れているとも言える。 ただ、マスタリングした後の音を聞く分には 24ビットの PCM で十分で、ポップスなら CD の 16ビットでもダイナミックレンジが不足する事はない。

アルバム"Pure AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS"の"星座"(DSF 2.8MHz/1bit)を DS-DAC-10 で再生、DR-40で録音、WaveSpectra で分析。

30 kHz以上でノイズが急増している。CRTの水平同期信号と思われる15.73 kHzのキャリアもある。

![]() 2015-01-17(土)

USB DACのノイズレベルを再測定

2015-01-17(土)

USB DACのノイズレベルを再測定

パソコンのマイク入力を使った簡易測定ではUSB DAC(KORGのDS-DAC-10とONKYOのDA-300USB)のノイズレベルがうまく測定できなかったので、TEACのTASCAMリニアPCMレコーダー「DR-40」を買って再測定してみた。

DR-40 は 24 bit/96 kHz 対応で、スペックでは S/N比が 92 dB以上となっていたので、DACのノイズレベルが測定できると判断した。本来の使い方ではないが高級な計測器を買うよりもこちらの方が安いので購入に踏み切った。電池で動作するのでグランドループなどの問題も発生しない。データは SDカードないしは SDHCカードに記録され、USB経由でパソコンへ転送できる。標準で2 GバイトのSDカードが付属してくるので、今回の測定には十分である。外部マイクの入力端子が XLRのバランスタイプと言うのも1つの決め手になった。

【測定方法】

- レベルの基準となる100 Hzのサイン波(192 kHz,24ビット,1分)をWaveGene Ver.1.50で作成

- データをAudioGateに読み込み、GAINを−60 dBFS にして再生

- DACの出力端子(RCA)とDR-40のマイク入力端子(XLR)を変換ケーブルで接続

- DR-40の入力を外部マイクに切り替え、INPUT LEVELを最大にして録音

- 記録したWAVデータをパソコンに送りWaveSpectra Ver.1.51で分析

【結 果】

<KORG DS-DAC-10>

エルサウンドの「USB互換アナログ電源」+「バイワイヤータイプUSBケーブル(OFC)」使用した時のDS-DAC-10のノイズレベルは 約−115〜−135 dBV。 これは前回の測定結果よりも10 dBほど改善しているように見える(平均化した影響かも知れない)。また、このランダムなノイズの他に8, 16, 24, 32, 40 kHzに−90 dBV 程度の不要なキャリアがある。前回は分析範囲が狭かったため、キャリアは8 kHzと 16 kHzだけだったが、これら以外に 24, 32, 40 kHzにも存在している事が分かった。ただし、これらは可聴域外で、レベルも−90 dBV 程度なので実質的な影響はないと思われる。<DENON DA-300USB>

DA-300USBのノイズレベルは −135 dBV 以下で、仕様のS/N比 112 dB では予想できない位の低レベルだった。DS-DAC-10のような不要なキャリアもなく非常に綺麗だ。デジタル・アイソレーターの効果が大きいと思われる。オーディオグレードの性能となっている。【その他】

測定時 DR-40の録音レベルは −6 dBV(0.5 V)程度だった。WaveSpectraの100 Hzは −9 dBFS 程度となっているので、PCMレコーダーは 3 dB の余裕を持っていたようだ。 今回のDACの 0 dBFS 出力は +6 dBV(2 V)位なので、−60 dBFS の基準となる100 Hzのサイン波は −54 dBV(2 mV)位(入力インピーダンスが低いのでもう少し低い)。したがって DR-40の外部マイクの最大ゲインは+48 dB(250倍)強となっているようだ。

エルサウンドの「USB互換アナログ電源」+「バイワイヤータイプUSBケーブル(OFC)」を使用したときのDS-DAC-10 の 100 Hz,−60 dBFS サイン波出力(図中の 0dB は−45 dBV 相当)

ノイズレベルは 約−115〜−135 dBV 。8, 16, 24, 32, 40 kHzに−90 dBV 程度の不要なキャリアがある。DA-300USB の 100 Hz,−60 dBFS サイン波出力(図中の 0dB は−45 dBV 相当)

ノイズレベルは −135 dBV 以下となっている。

![]() 2015-01-13(火)

GX-70HD2 のグリルネットを外すと音が良くなる

2015-01-13(火)

GX-70HD2 のグリルネットを外すと音が良くなる

これまで ONKYO のパワードスピーカーシステム GX-70HD2 は 購入時のままで使用していた。 低音はヤマハのサブウーファー NS-SW210 で補って何とかそれなりの音になっていたが、高音はヘッドホンに比べるとこもった感じがとれず、スピーカーの TREBLE を上げても不要な高域が増えるだけで音は改善しなかった。

スピーカーのグリルネットがそれほど影響するとは思っていなかったのでそのまま使っていたが、試しにこのネットを外してみると高域の曇りがとれて綺麗な響きの音に変身した。 グリルネットがツイーターの邪魔をしていたようだ。ネットを外すと、高域がほぼフラットになり SR-009 の高音に近づいた。 逆に SR-009 は高域が持ち上がりすぎているのでネットを外したGX-70HD2 の方がより自然に近い音だ。 ハイハットもそれらしく聞こえるようになった。

この高域の音色改善に加えて音像定位も向上して、パーカッションの位置が眼で追える感じにまで良くなった。

これでサブウーファーのNS-SW210 と合わせた現在のスピーカーシステムの音は 高級スピーカーと肩を並べるレベルになった。

それにしてもネット1つだけで随分と音が変わるものだ。 DAC やアンプの音の差はこれに比べると微々たるものだ。

やはりこのレベルのシステムでは 音の殆どは コンテンツ(録音の良さ)とスピーカー(ヘッドホン)で決まる様だ。

<余談>

MISIA の“Stay in my heart”はすばらしい。 高域の旋律の流れが心を揺さぶる。

![]() 2015-01-12(月)

クリップした波形の復元

2015-01-12(月)

クリップした波形の復元

2014-09-22(月)の記事に書いた BENI のアルバム COVERS の中の一曲目 Ti Amo は 過剰な音圧のために いたる所でクリップしている。 このクリップした WAVデータに対して SONY の Sound Forge Audio Studio 10.0 のエフェクト「ExpressFX ディストーション」を適用してみたらクリップした部分の波形が見事に復元された。 アルゴリズムは良く分からないが、クリップ前後あるいは Left/Right の波形から外挿していると思われる。

今回試してみた ExpressFX ディストーションの設定は、ディストーション 0 %で スルー 50 %、ディストーション/オリジナルの割合は 50 %/50 % 。

この ExpressFX ディストーション適用後の音を聞いてみると、全体の音圧が下がって幾分迫力はなくなるものの ダイナミックレンジが広がって通常の非圧縮録音のように聞こえる。 更にこれまで耳障りだった「歪んだ“あ”」の音も多少改善された。 これは本当に便利な波形処理ツールだ。

下が ExpressFX ディストーション適用前、上が適用後の WAV 波形。

クリップした部分の波形が見事に復元されている。

![]() 2015-01-09(金) SR-009 の音が良くなってきた

2015-01-09(金) SR-009 の音が良くなってきた

昨年 8月に購入した STAX のイヤースピーカー SR-009 も 4か月ほど使ったら音が良くなってきた。

当初迫力不足だった低音も 特別な装着方法を使わなくても ある程度聞けるレベルになってきた。高音も堅さが幾分とれて 繊細ながら無理のない音質になった。

ただ、低音はサブウーファー付きのスピーカーに比べると まだ迫力は不足している。これは体感の本質的な違いなので これ以上の改善は難しいだろう。

繊細な音を聞きたいときはヘッドホン(イヤースピーカー)で、迫力ある音を聞きたいときはスピーカーで、と使い分けるのが良さそうだ。

+

vs.

<PCオーディオプレーヤー>

幾つか新しいソフトウェアも試してみたが、音質的にはどれもそれ程差がないようなので、引き続き AudioGate をメインに使っている。

- JRiver Media Center 20 (購入)

- MusicBee (インターネットラジオが聴ける)

- uLilith (日本製)

<2015-01-10(土)追記>

どうも SR-009 の音質改善にはドライブアンプ SRM-007tA も関係していたようだ。 ドライブアンプを SRM-323S につなぎ替えてみたら、低音の迫力が少し減ってしまった。 どちらかと言うと、SRM-323S の方がより原音に近く、周波数特性はフラットで歪みが少ないように思われる。 これに対して SRM-007tA は少し色づけされている。 低音が強調されるのと、良く聞くと高音には僅かだがハーモニーが聞こえる。 これが心地よい響きとなっているような気がする。

一度 SR-009 の音に慣れてしまうと、HD598 はまるで「おもちゃの音」に聞こえてしまう程グレードの差がある。 ただ STAX イヤースピーカーの装着感はあまり良くない。

|

|

![]()

ホームページへ戻る

ホームページへ戻る