| <<What's New>> ハムとパソコン、PCオーディオ奮闘記 2016年後半 |

|

|

![]() 2016-12-31(土) ZENSOR1

の EQ(20 kHz でも効果あり)

2016-12-31(土) ZENSOR1

の EQ(20 kHz でも効果あり)

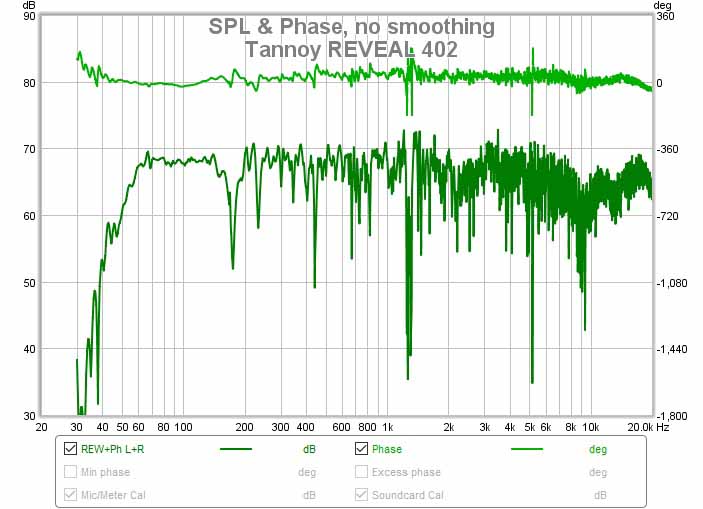

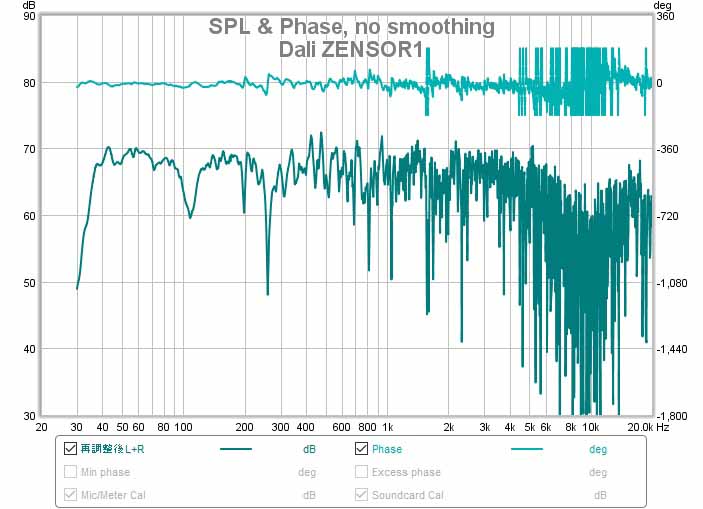

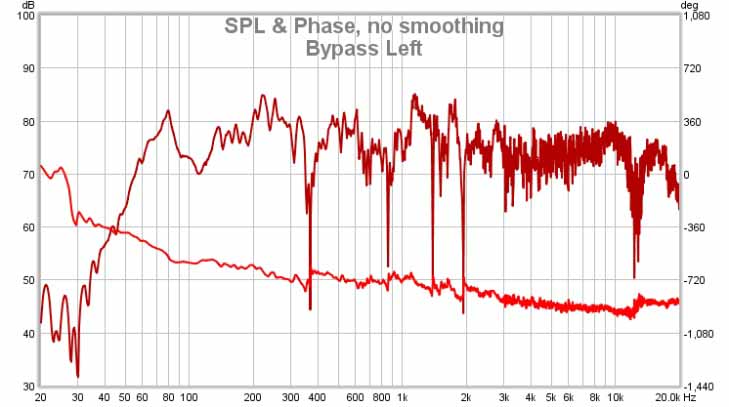

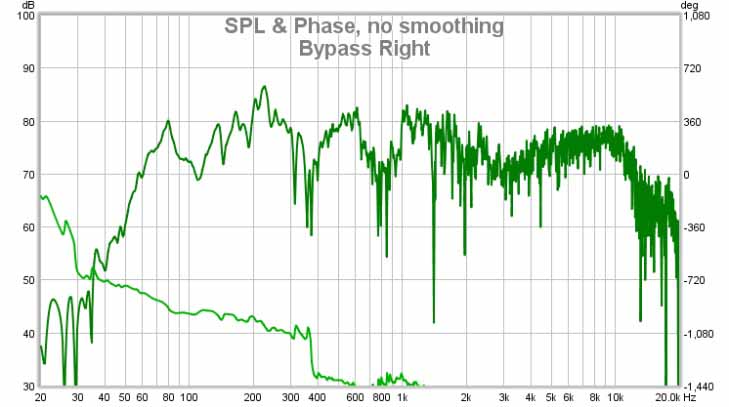

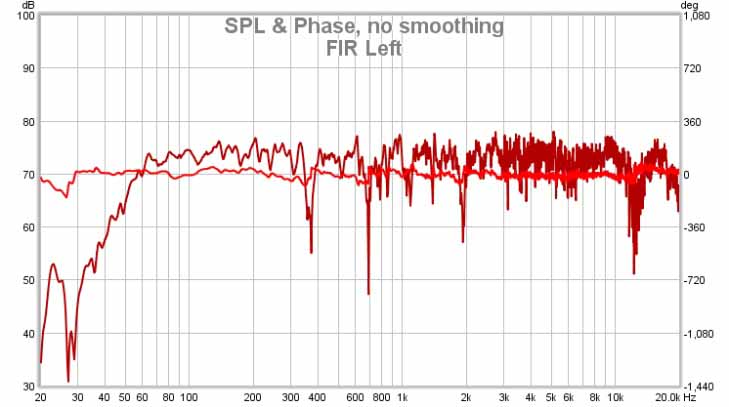

以前から DALI の ZENSOR1 はボーカルの歪み感が大きいと感じていた。

セッティングを内振りにして超高音域が聞こえるようにしたら歪み感が和らいだので、高域に原因があることまでは分かった。

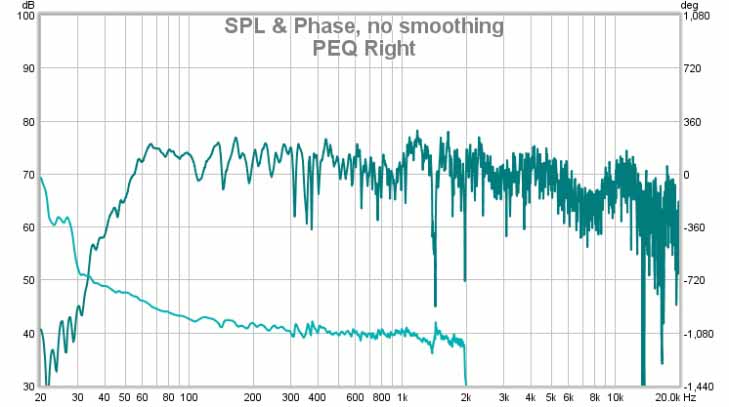

その後、FIR の設定を色々変えて 400 Hz の矩形波をできるだけ原波形に近くなるように調整したら歪み感がだいぶ減った。この時の音は補正なしに比べると暗い感じがするが TANNOY の REVEAL 402 の音に良く似ている。

特性を測定してみたら中高音域がフラットだった。

やはり歪み感は中高域の SPL の凸凹と超高音域の低下が原因のようだ。

なお、rePhase による FIR 作成ではピークは抑えすぎると音が崩れるので 1/2 程度が良い。具体的には GAIN の マイナス dB 値をピークの 1/2 程度にして、Q はピーク周波数近傍の変化を見ながら影響が出ない程度にスライドを調整すると良いようだ。

今回の補正曲線はこんな感じ

今回の FIR EQ 曲線(上が位相、下が SPL) この補正で ZENSOR1 の歪み感がだいぶ減った。

![]() 2016-12-21(水) HEDD-JAPAN

からスピーカーを借りた

2016-12-21(水) HEDD-JAPAN

からスピーカーを借りた

ドイツ・ベルリンに本社を置くスピーカーメーカー HEDD(Heinz Electrodynamic Designs)のスタジオモニターを日本法人(HEDD-JAPAN)から借りてみた。

今回借りたのは Type 05 でこのモニターのツイーターにはハイルドライバーであるエアーモーショントランスフォーマーが使われている。このツイーターは特殊な方式なのでこれまでのダイナミック型のスピーカーとは違った音がする筈だ。

借りたデモ機(HEDD Type 05)<試聴結果>

HEDD Type 05 は非常にナチュラルで原音に近い感じ

歪んだ録音がそのまま聞こえる。ZENSOR1 に比べて歪み感は少ない

中域はホーン型に近い感じの音

低音は十分出ている

ブーミーさが ZENSOR1 に比べて少ない

REVEAL 402 と比較すると高域は似ている。低音は格段に上

HEDD Type 05 のツイーターは指向性が強い<SPの総合評価>

HEDD Type 05 > ZENSOR1 > REVEAL 402

![]() 2016-12-18(日) Equalizer

APO の使い方(メモ)その3

2016-12-18(日) Equalizer

APO の使い方(メモ)その3

<REW の EQ も使える>

REW で作成した EQ を Equalizer APO に入れるとそれなりの補正ができて使える。

ただし、自動で Target Level を設定すると補正が深すぎてこの設定で作成した EQでは音が崩れてしまうので補正は浅めがよい。

Target Level としてはピークから 6 dB 程度下がった所が良くこれで作成した EQは必要なところだけに補正がかかり確実に音が良くなる。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」だった。

GENELEC も緩い補正らしい。長年の研究の成果が深すぎる補正の弊害を回避したのだろう。

<おまけ> 使えるプレーヤー:TuneBrowser

![]() 2016-12-08(木) 新 PC のオーディオ入出力は使えるレベル

2016-12-08(木) 新 PC のオーディオ入出力は使えるレベル

新しい PC のオーディオ入出力(SP OUT, MIC IN, LINE IN)特性を REW で測定してみた。

入出力とも位相ズレはあるものの振幅はフラットで十分使えるレベルだった。

位相ズレもスピーカーの特性に比べれば無視できるレベル。

オンボード HD サウンドを標榜するだけあって、新 PC のオーディオ特性は予想よりも良かった。音を聞いても DA-300USB との差は分からない。新 PC の SP OUT 特性(上が振幅、下が位相)

測定には US-366(RCA IN)を使用

新 PC の MIC IN 特性(上が振幅、下が位相)

信号発生には DA-300USB を使用

新 PC の LINE IN 特性(上が振幅、下が位相)

信号発生には DA-300USB を使用<参考データ>

DA-300USB の出力特性(上が振幅、下が位相)

測定には US-366(RCA IN)を使用

低域の振幅低下と高域の位相ズレは測定に使用した US-366 の特性が出ている可能性もある。

![]() 2016-12-05(月) ZENSOR1

好みの音は 002

2016-12-05(月) ZENSOR1

好みの音は 002

REW で EQ データを作成するときの条件で Filter Task は慣れが必要。各パラメータを振ってできあがった EQ のパターンや音を再確認したところ、DALI ZENSOR1 では次の設定が EQ として適切なパターンとなって好みの音が出る事が分かった。

ZENSOR1 用 REW の Filter Task 設定

Individual Max Boost : 0

Overall Max Boost : 0

Flatness Target : 2略して、002 。

TANNOY REVEAL 402 でもこの 002 パターンで良い音が出る。以前の 603 パターンは Q が高すぎてブーストする必要のないディップまで持ち上げ、その結果音が崩れていたようだ。

![]() 2016-12-02(金) Equalizer

APO の使い方(メモ)その2

2016-12-02(金) Equalizer

APO の使い方(メモ)その2

REW の設定などを変えて試してみた結果は以下の通り。

ディップ周波数は測定位置(リスニングポジション)で変わるので Q の高い(5以上の)ブースト補正はしない方が良い。

部屋の共振によるピークは周波数が変わらないので Q を大きくして補正しても問題はなさそう。

REW ないしは rePhase の Minimum Phase の EQ で補正すると振幅以外に位相ズレも少し改善される。REW の規定値では半分位改善される感じ。

<調整方法1>

(1) REWで作成した EQ を Equalizer APO に入れて特性を測定

(2) そのデータを使って rePhase で位相の補正と GAIN の微調整をする

<調整方法2>

(1) REW で作成した EQ を Equalizer APO に入れて特性を測定

(2) そのデータを使って再度 REW で EQ を作成する

音質は<調整方法1>の方が良い。

<調整方法2>は簡便にフラットな特性を出せる。

![]() 2016-11-29(火) アローラインアンテナを購入

2016-11-29(火) アローラインアンテナを購入

サガ電子の V/UHF 用アンテナ アローライン AL-207F(H)-MR を買ってみた。

以前から使っているダイヤモンドのモービルホイップアンテナ SG7500 に比べると 144MHz の受信感度が高いようだ。うたい文句通り遠くの局が良く聞こえる。

手前がアローライン AL-207F(H)-MR、奥が SG7500

![]() 2016-11-27(日) Equalizer

APO の使い方(メモ)

2016-11-27(日) Equalizer

APO の使い方(メモ)

振幅と位相を分けて補正するのが実用的。

REW(Room EQ Wizard)でEQを作成。

EQのImpulse Responseを WAV形式でExport。

Equalizer APOに入力してConvolver で振幅を補正。rePhaseで位相補正EQデータを作成。

Equalizer APOに入力してConvolverで位相を補正。REW のFilter Tasks設定

Individual Max Boost : 6(デフォルトは9)

Overall Max Boost : 0

Flatness Target : 3

Impulse response WAV を作成するときにNormalize はしない。

<両スピーカーの寸評>

Impulse Response の図でも分かるとおり ZENSOR1 に比べて REVEAL 402 は歯切れの良い音がする。

ZENSOR1 は重低音が出る反面高域の歪み感が大きい。

REVEAL 402 は重低音はでないものの高域の歪み感が少ない。ボーカルメインの音楽を聴くのに向いている。高域の歪はボックスのエッジ形状が関係しているような気がする。

![]() 2016-11-03(木) 新しいパソコンを購入

2016-11-03(木) 新しいパソコンを購入

メインで使っていたパソコン SUMI2013 が壊れたので、代替えのパソコンを購入した。今回購入したのはドスパラのデスクトップパソコンで、ミニタワータイプの Magnate IM。CPU はインテル Core i5-6500 で前のパソコンより 1 ランク落ちるがメモリが少し速いのでスピードは同レベル。

購入後すぐに HDD を SSD に換装し、SUMI2016 と命名した。

SSD のベンチマークを見ると SUMI2013 より速くなっている。今回購入したパソコン ドスパラの Magnate IM

SUMI2016 と命名新パソコンに入れた SSD のベンチマーク

![]() 2016-11-01(火) SUMI2013

が壊れた

2016-11-01(火) SUMI2013

が壊れた

HDD を SSD に換装した SUMI2013 が急に立ち上がらなくなってしまった。SSD どころかマウスもキーボードも認識しなくなってしまい BIOS の設定もできなくなってしまった。HDD が回りっぱなしになる真因は本体側にあったようだ。

メーカーの日本 HP に問い合わせたところ、この機種はサポート期間が終了しているため、修理もできないとの回答だった。購入してからたったの3年で使えなくなってしまった。

次は自分で部品交換ができる BTO パソコンにしよう。

![]() 2016-10-30(日) SUMI2013

の HDD を SSD に換装

2016-10-30(日) SUMI2013

の HDD を SSD に換装

SUMI2013 の HDD がアクセスしぱっなしになり動きが鈍くなってきた。前回もこの症状の後に HDD が故障したので念のため SSD に換装した。

今回買った SSD は SanDisk の Ultra II 960 GB。2.5 インチの SATA リビジョン 3.0(6 Gbit/秒)対応。容量は 960 GB、シーケンシャル読出し速度は最大 550 MB/秒、シーケンシャル書込み速度は最大 500 MB/秒を謳っている。

SanDisk SSD Dashboard のユーティリティから Acronis True Image WD Edition をダウンロードしてクローンを作成しようとしたが再起動時にエラーとなってしまった。何度もトライしたが結局このソフトではクローンは作成できなかった。

そこでフリーの AOMEI Backupper Standard を使ってディスククローンを試した所Windows 10 を含む完全なクローンができ無事 SSD から起動できるようになった。

これまでの HDD では起動に数 10 秒かかっていたものが SSD に交換した後は 10 秒以内で立ち上がるようになった。アプリケーションソフトもサクサクと動くようになり、中でもブラウザーの動きが機敏になった。これは効果大。

元の HDD のベンチマーク(Serial ATA 6.0 Gb/s に接続)

新 SSD のベンチマーク(Serial ATA 6.0 Gb/s に接続)

読み込みも書き込みも予想より遅い。Seq. Write(Q32T1)は HDD にも負けている。

新 SSD のベンチマーク(Serial ATA 3.0 Gb/s に接続)

このクラスになるとインタフェースの性能も影響してくる。

新 SSD のベンチマーク(Serial ATA 6.0 Gb/s に接続、書き込みキャッシュを有効)これで全項目 HDD より速くなった。<設定方法>

PC のプロパティ/デバイスマネージャー/ディスクドライブ/SanDisk Ultra II 960GBのプロパティ/ポリシー/□デバイスの書き込みキャッシュを有効にする(W)にチェック/[OK]

![]() 2016-10-10(月) クロアチアと交信出来た

2016-10-10(月) クロアチアと交信出来た

各バンドのコンディションを見ようと FT-991 の周波数を 21 MHz に切り替えたら 21.280 MHz に海外の強い SSB 局が出ていた。

コールサインは 9A709A でクロアチアの局だった。日本を指定して交信していたので JI1SEE でコールしてみたら応答があった。お互いに RS 59 で交信成立。ベランダに設置した 10.8 m のロングワイヤーアンテナでも 21 MHz は結構飛ぶようだ。

後で調べてみたら 9A709A は Croatian Association of Technical Culture(CATC)の 70 周年を記念する特別局だった。海外とは 4月 7日の南沙諸島 9M0O 局(SSB)、4月 9日のタイ HS0ZLM 局(CW)に続き 3 局目。交信はいずれも 21 MHz。

ベランダのアンテナ

(V/UHF 用モービル・ホイップと HF 用ロングワイヤー)現在は奥に写っている白いステンレス棒を水平にしてロングワイヤーのエレメントが壁面から約 70 cm 前に出ている。

![]() 2016-10-04(火) Equalizer

APO を試してみる

2016-10-04(火) Equalizer

APO を試してみる

これまで FIR による EQ(Equalizer)は miniDSP 社の OpenDRC-DI を利用していたが、同じ事を全てソフトで実行できる Equalizer APO を試してみた。

FIR は rePhase で作成したステレオの L と R の wav ファイルを Sound Forge Audio Studio 10 で合成して Equalizer APO のコンボリューションに取り込んだ。FIR の条件比較 使用したDAC はDA-300USBで、REWの測定は48 kHz。

アイテム OpenDRC-DI Equalizer APO タップ数 6,144 24,576 サンプリングレート 48 kHz 192 kHz 遅延時間 64 ms 64 ms <結果>

REWによる測定も試聴でもほぼ同じ結果が得られた。

今回は低域を極端に持ち上げているのでクリップを防止するソフトDisable Peak Limiter in Windows Audio Engine の貢献は少なかった。

![]() 2016-09-03(土) 位相調整で高級オーディオ(FIR のまとめ)

2016-09-03(土) 位相調整で高級オーディオ(FIR のまとめ)

このあたりで miniDSP 社の OpenDRC-DI (FIR 機能)を使って分かった事をまとめておこう。

1 REW で音響特性を測定し、rePhase で FIR 用 EQ データを作成して OpenDRC-DI でルーム補正すると確実に音が良くなる。 2 FIR は IIR に比べると細かい調整ができるが、遅延が大きいのでライブ・配信には向いていない。OpenDRC-DI の遅延は約 60 ms。音楽を聴くだけなら FIR の方が良い。 3 FIR は SPL だけでなく IIR やアナログ回路ではできない位相調整ができるのでスピーカーの群遅延を補正できる。 4 位相は音の焦点や低音の響き(波動)に大きな影響を与えるためこの効果によって小型スピーカーでも位相調整すると高級オーディオの音になる(ZESOR1 でも理想に近い重低音が再現できた)。 5 rePhase での GAIN 補正では干渉によるディップは持ち上げない。 6 rePhase での位相は 0°ないしは 360°の整数倍の線の上に乗るよう(水平)に調整する。 7 Dirac Live は低音域の位相を調整しないので rePhase による手動調整の方が音が良い。 8 音響測定用マイクは UMIK-1 が使いやすい。 9 FIR はヘッドホンにも効果がある。

これで位相を調整すると音が格段に良くなる。

![]() 2016-08-30(火) アドニス改造マイクの音

2016-08-30(火) アドニス改造マイクの音

アドニスの改造マイクを使って FT-991 で送信した波を SDR で受信・録音した音を WaveSpectra で見てみた。

SSB の音は大体原音に近い波形(スペクトル)だったのに対し、FM は高域が強調され、低域が抑制された音になっていた。これは使用した SDR が FM のデエンファシス処理をしていないかあるいはその処理不足が原因だろう。試しに EQ でデエンファシス相当の周波数特性補正をしてみたらほぼ原音に近い音になった。

いずれにしてもアドニスの改造マイクはかなり原音に近い音になっているようだ。

FT-991 の SSB 音声波形(スペクトル)

FT-991 の FM 音声波形(スペクトル)

![]() 2016-08-29(月) アドニスマイク改造

2016-08-29(月) アドニスマイク改造

アドニスの固定局用卓上型マイクロホン(コンプレッサーアンプ内蔵)AM-508E は回り込み対策をして何とか使えるレベルにはなったが完璧ではなかった。

その後アンプを取り替えてみたり内部配線にフェライトビーズを付けてみたり色々試したが解決しなかった。

ところが試している途中でアンプのゲインは 1 以下でも十分に変調がかかることが分かった。ではと言う事でアンプなしでマイク素子を FT-991 に直接接続してみたらあっさり問題が解決してしまった。

MIC GAIN も SSB で 15 %、FM で 30〜40 % と十分余裕があるので運用上も全く問題がない。

MIC GAIN を上げるとコンプレッサーを入れたのと同じ効果が出るのでこれで十分なようだ。結局追加した部品は ECM 素子への電源供給用プルアップ抵抗(10 kΩ)とDC カット用カップリングコンデンサー(10 μF)の 2 つだけだった。この改造マイクを使って FT-991 で送信した電波を SDR で受信し、録音した音を聞いてみたらアドニスマイクのアンプを通した時よりも聞きやすい音が出たので大成功。

試しに買った八重洲無線の純正マイク MD-200 は FM ではゲイン不足で使えないのでお蔵入りだ。

![]() 2016-08-27(土) 200 Hz 以下の位相を揃えると響きが変わる

2016-08-27(土) 200 Hz 以下の位相を揃えると響きが変わる

スピーカーの振動板は質量があるため信号を加えてから動くまでに時間がかかる。このため普通のスピーカーは周波数が高いほど位相が遅れる。これを補正すると音がどの程度変わるのかを確認してみた。

いつもの miniDSP 社の OpenDRC-DI に組み込まれた FIR で位相補正をしたものと補正しないものとを比較すると低音の響きが全く違うことが分かった。位相補正は低音に対して予想以上に効果があった。喩えて言うとボコボコの音がズシンに変わる。低音が引き締まった音になるのが FIR の最大の効果のような気がする。心なしか歪み感も減るので効果は絶大だ。Dirac Live との音の差はここにありそうだ。

低域の位相を丁寧に調整すると波動が整ってそれまで聞こえなかった重低音が聞こえたり、ティンパニーの音が本物のように聞こえるようになるので不思議だ。

![]() 2016-08-17(水) 現在のアンテナ

2016-08-17(水) 現在のアンテナ

現在、HF はベランダに張った 10.8 m のロングワイヤー(LW)+FC-40 で、V/UHF はモービルホイップの SG7500 で運用している。運用可能バンドは、7, 14, 18, 21, 24, 28, 50, 144, 430 MHz。

ロングワイヤーのエレメントは壁から 50 〜60 cm 前に出ている。景観上これが出せる限界だろう。7 MHz はこれで何とか青森までは届くようだ。

なお、HF 用として最初に買った八重洲無線のアクティブ・チューニングアンテナシステム ATAS-120A は LW に比べると飛びが悪い事と LW と干渉するので現在は取り外している。

ベランダのアンテナ(HF は LW+FC-40、V/UHF は SG7500。LW はφ4 mm のステンレス棒でφ0.5 mm のエレメントを引っ張っている。)

<8/22 追記>

この LW を使って 7 MHz でコールした所、大阪まで 59 で届いた(08:12 AM)。でも HF はコンディション次第。

<8/25 追記>

φ4 mm のステンレス棒を水平に変更して壁からの距離を約70cm にした。コンディションが悪いため効果のほどは不明。

![]() 2016-08-13(土) ディップ部分を微調整してみた

2016-08-13(土) ディップ部分を微調整してみた

Dirac Live のフィルターデザインで下図のようにディップ部分をあまり持ち上げないように調整してみた。ところが調整前と聞き比べてみてもあまり変化が感じられなかった。そこでもう少しディップを深くしてターゲットを元のレベルに合わせたら多少音が良くなった。

やはりディップを持ち上げるのは良くないようだ。

DDRC-24 もこれで少し OpenDRC-DI の音に近づいた。

左 CH フィルター調整中の画面

右 CH フィルター調整中の画面

![]() 2016-08-12(金) Dirac

Live の補正曲線

2016-08-12(金) Dirac

Live の補正曲線

DDRC-24 の Dirac Live がどのような補正をしているか確認してみた。

結果は下図の通りで概略±10 dB の範囲で補正しているようだ。

と言う事はアンプの入力 GAIN は−10 dB 以下に設定しておくのが安全と思われる。実際に 110 Hz, −10 dB のサイン波を入れたら出力は−1 dB になったので、アンプの入力 GAIN を下げておかないとクリップしてしまうので要注意だ。

マニュアルの図も−12 dB になっているのでこの辺りが妥当なようだ。

Dirac Live で標準補正した時の補正曲線(赤が左 CH、青が右 CH)所で、OpenDRC-DI で補正する時には経験からディップを 5 dB 以上は上げないことにしている。上げすぎると全体のボリュームが下がり S/N が悪くなる。ディップはたまたま測定した場所の干渉で発生しているケースが多いのでこれを補正すると測定場所以外でピークが出てしまい音がおかしくなる。Dirac Live はそれを防止するために 9 点で測定していると思われるがその効果は発揮されていないような気がする。Dirac Live は SPL の調整ができるのでそのうちディップの微調整をしてみよう。ただ位相は調整できないので OpenDRC-DI の音質レベルにはならないだろう。

![]() 2016-08-08(月) OpenDRC-DI

と DDRC-24 との比較

2016-08-08(月) OpenDRC-DI

と DDRC-24 との比較

DDRC-24 と UMIK-1 を使ってみた感想は以下の通り

DDRC-24(Dirac Live, FIR タップ数 約1,000×2CH)

OpenDRC-DI (FIR タップ数 6,144×2CH×4Page)【結 論】

- DDRC-24 はまだ不安定。

- Dirac Live は本格システムに組み込むようなレベルには達していない。

- DDRC-24 は OpenDRC-DI に比較するとSPL はターゲットに近くなっているがディップまで埋めているのと 200Hz 以下の位相が回転している。

- DDRC-24 を買って OpenDRC-DI の良さを再認識。

定位、音質のレベルが違う。

- UMIK-1 は使える。キャリブレーションデータも使えそう。

![]() 2016-08-06(土) UMIK-1

マイクを購入

2016-08-06(土) UMIK-1

マイクを購入

miniDSP社のDDRC-24用ソフトDirac Live は録音機器としてはminiDSP社のマイクUMIK-1しか認識しない事が判明したので直輸入した。送料と関税を含めて約1万円だった。Web発注してから実働3日で届いた。

到着後直ぐにパソコンに接続して Dirac Live Calibration Tool(DLCT)を立ち上げてみたら、無事マイクを認識して音響測定ができた。補正用EQデータも問題なく作成でき、データもマニュアル通りDSPに転送できた。

これでようやくDDRC-24によるルーム補正ができるようになった。今回UMIK-1を購入したので音響測定用マイクはこれで3本になった。

音響測定用マイク(上からEMM-6, UMIK-1, UMM-6)マイクの形状を比べてみるとUMIK-1はEMM-6に近い。なぜか同梱されていたマイクホルダーはEMM-6と同じものだった。マイクケースの形状も似ている。

マイク 細い部分の寸法 太い部分の寸法 コネクタ 購入価格 EMM-6 Φ12.0mm×90mm Φ20.6mm×92mm XLR 約7千円 UMIK-1 Φ12.0mm×90mm Φ20.6mm×83mm USBミニB 約1万円 UMM-6 Φ 8.2mm×88mm Φ25.6mm×90mm USB B 約1万5千円 各マイクの感度を比較するとUMIK-1 が最も高かった(EMM-6はUS-366のアンプを通しているので直接比較は出来ないが通常使うGAINで比較)。UMM-6は大音量で測定する必要があるが、UMIK-1はそれがない分使い勝手が良い。各マイクの周波数特性を比較するとUMIK-1とEMM-6が近いので、今後はこの使いやすいUMIK-1が常用になりそうだ。

各マイクの感度比較(DLCT で補正した音を聴取位置でREWにより測定)

UMIK-1のキャリブレーションデータ(90度のデータ、615点ある)

Sweep sin 波で測定したマイクの感度

![]() 2016-08-02(火) USB

ケーブル交換で CW 安定

2016-08-02(火) USB

ケーブル交換で CW 安定

パソコンで CW 操作できるフリーソフト DSCW(Digital Sound CW)を使っているが、FT-991 の RF パワーを上げると時々不安定になっていた。恐らく送信した電波が USB へ回り込んでいるのが原因だろうと言う事で、FT-991 と PC を繋いでいる USB ケーブルを交換してみたら解決した。

最初に使っていたケーブルは秋葉原で買った特売品だった。ケーブルが細いので使いやすかったが EMI には弱かったようだ。両端にフェライトコアを付けていたがこれも効果がなかった。交換したケーブルはオーディオ用の USB DAC に付属してきたケーブルで、特にフェライトコアなどは付いていないが耐 EMI 性は高いようだ。

今回の USB 回り込みは 7 MHz で起きていた。アンテナがベランダなので USB ケーブルまでの距離が 3 m 程度と近いことも原因だ。これを拡張して考えると、オーディオのアンプからスピーカーまでの線と USB ケーブルが近い場合には似たような現象が起こる可能性がある。この場合は USB ケーブルで音が変わる可能性もある。

![]() 2016-07-31(日) DDRC-24

を買ってみた

2016-07-31(日) DDRC-24

を買ってみた

DDRC-24 は miniDSP 社の USB DACで 、内部に組み込まれた DSP(400 MHz Analog Devices SHARC processor)でデジタルルーム補正ができる。Dirac Live の簡易版がついているので、$450 と低価格ながらルーム補正が容易にできるのが特長。

入力としては、アナログ(RCA)、光(TOSLINK)、USB の 3 種類が使え、Windows の USB ドライバーも 192 kHz の ASIO に対応している。

ルーム補正用 DSP 内蔵 USB DAC(DDRC-24)Web で miniDSP 社(香港)に注文してからたったの 3 日で届いた。

ところが、実際に使ってみると肝心の Dirac Live Calibration Tool(DLCT) がオーディオ機器を認識してくれない。他の機器で使っている Windows の USB ドライバーを削除してみたり入れ替えてみたりしていたら SUMI2013 では出力機器として DDRC-24 を認識したがマイク(UMM-6、他)は認識しなかった。あまりソフトを入れていない新しい PC(LIVA)でも試してみたが、こちらでは DDRC-24 さえ認識しなかった。付属の Dirac Live 簡易版はまだまだバグがあるようだ。ソフトのバージョンアップに期待しよう。

とりあえず、USB DAC としては機能するので、REW で EQ データを作成して PEQ に入れて音を聞いてみた所、以前の miniDSP 2x4 とは違いオーディオ機器レベルの音がしたので一安心。

<追記>

再度マニュアルをよく読むと DLCT インストール後に copy.bat を実行して minidsp.dll を最新版にする必要があるようだ。LIVA 側でも実行したら無事 DDRC-24 を認識した。でも録音デバイス(マイク)は認識しない。この調子だともしかしたら、マイクは miniDSP 社の UMIK-1 しか認識しないのかも知れない。

<追記2(2016-08-01)>

miniDSP 社に「DLCT が UMM-6(MIC)を認識しないがこれは normal behavior か」と質問したらこのような回答が戻ってきた。

The miniDSP version of DLCT only work with the Umik-1, so it is a normal behavior of not recognizing the UMM-6

Please use the Umik-1 for the calibration測定用マイクは UMIK-1 しか使えないようだ。

![]() 2016-07-30(土) FT-991

が戻ってきた

2016-07-30(土) FT-991

が戻ってきた

7 月 27 日(水)に宅配便で戻ってきた。

点検・調整して貰ったのは以下の 3 点で、故障ではないとの判定だった(でも無料)。

1.FM の MIC GAIN 不足

購入したマイク MD-200 は接話タイプのなので 5 cm 位の所で話すのが普通らしい。マイクゲインを少し上げて貰ったが、それ程変化していない。

2.周波数ずれ

430 MHz で測定したところ電源投入時は 50 Hz 程低く、その後少し上がってまた 50 Hz 程低い所で安定するらしい。 50 Hz 程低いので 2 ノッチ程上げてくれたらしい。

3.V/UHF の FM は S メーターの振れが悪い

Sメーターも少し振れが良くなるように調整して貰った。説明不足で本当は弱い信号の所だけ振れをよくして貰いたかったのだが、全体的に振れが大きくなったみたいだ。

その他

機能追加でウォーターフォールがカラー表示できるようになった。これは便利だ。

![]() 2016-07-25(月) 部屋の反響音は予想以上に大きかった

2016-07-25(月) 部屋の反響音は予想以上に大きかった

REW(Room Equalizer Wizard)による音響特性の測定にも慣れてきたので、マイクをスピーカー(SP)の近くに置き(SP の特性も)測定してみた。

下の 2 つの図のうち、上は左側の SP、下は右側の SP から出た音を測定した結果。各グラフ内にある上の線は SP の特性(SP から 5 cm で測定)で、下の線は聴取位置(SP から約 70 cm)での音響特性。上下の線の差分が聴取位置までの減衰と部屋の影響となる。

これらを見ると左右ともに 125 Hz 辺りに顕著な差が出ている。どちらも 110 Hz のディップと 138 Hz のピークがある。125 Hz の音の波長は約 2.8 m で丁度音を反射すると思われる洋ダンスまでの距離と合っている。200 〜300 Hz にも大きなディップがある。それ以外にも多数のディップがあって、この部屋は相当反響しているようだ。

100 Hz 以下は意外に減衰していないので、EQ OFF の状態ではスピーカーの近くで聴くよりも相対的に低音が強調されているようだ(バスレフポートが SP の後ろにあるのも影響している)。スピーカーが聴取位置向きではなく正面向きなので、10 kHz 付近のピークは聴取位置で具合良く減衰して特性がフラットに近くなっている。

これらの音響特性のグラフを見ると、この部屋は反響がかなり大きいようだ。

逆にそれだけ EQ による補正効果も大きいと言えそうだ。

![]() 2016-07-15(金) FT-991

入院

2016-07-15(金) FT-991

入院

新しいマイク MD-200A8X を買って初めて FT-991 の FM マイク入力に不具合のあることが分かった。これまでも FM は SSB に比べてマイクの入力レベルが低いと感じてはいたが何とか使えていたので、あまり気にしていなかった。

ところが、今回買ったメーカー純正の卓上型マイク(MD-200A8X)で FM 運用すると変調レベルが低すぎて MIC GAIN 100 % でもゲイン不足だった。同じ機器構成のローカル局は MIC GAIN 50 % で運用できているので、今使っている FT-991 に問題がありそうだ。

MD-200 マイク使用時の FT-991 の MIC GAIN と変調

MODE MIC GAIN 変調 SSB 50 適正 FM 100 不足(浅い) 八重洲無線の東京サービスセンターに確認した所、点検・調整してくれるとの事だったので、宅配便で送付、入院となった。

以前 FT-60 のマイクジャックにも不具合があり、石川県の販売店経由で東京のサービスセンターに送り修理した。どうも最近の無線機は不具合が多いようだ。アマチュア無線家の減少でメーカーの採算が悪化し、機器の品質も低下しているのだろう。機器の社名もバーテックススタンダードと八重洲無線が混在している。

Web 検索してみると、FT-991 で FM の変調が浅いと言う事例が見つかった。どうも当たり外れがあるようだ。

2016-07-23 追記

昨日八重洲無線の東京サービスセンターに進捗を確認したら、まだ手つかずの状態だった。来週始めには診れるだろうとの返事だった。修理がかなり混んでいるようだ。

![]() 2016-07-14(木) 新しいマイクを購入

2016-07-14(木) 新しいマイクを購入

この前、アドニスの固定局用卓上型マイクロホン AM-508E を購入したが回り込み対策で苦労した。何とか利用できるレベルにはなったが、音が好みではなかったので別のマイクを購入した。

今回買ったのはトランシーバと同じメーカーであるヤエスのデスクトップマイクロホン MD-200A8X 。コンプレッサーは入っていないので感度は低いが音質を物理的に調整できる所がポイント。

【使用感】

- まず懸念された回り込みに関しては 430 MHz の SSB でも現象は起こらなかった。

- 工場出荷時(低音最大の状態)の音質はアドニスの AM-508E に比べると低音が伸びていて迫力が増した感じがする(音質調整はこれから)。

- 感度が低いため FM では FT-991 の MIC GAIN を 100 % にしないと変調が浅い。大声の人向き?

- マイクが大きいので存在感がある。

- 網の向こうが透けて見えるのが少し高級感を損ねている。

新しく購入したヤエスのマイク(MD-200A8X)

![]() 2016-07-04(月) アドニスマイクの回り込み対策

2016-07-04(月) アドニスマイクの回り込み対策

先日購入したアドニスの固定局用卓上型マイクロホン(コンプレッサーアンプ内蔵)AM-508E は小声で話しても十分変調がかかるので便利だが、条件によっては回り込みが発生することが分かった。

一番回り込みの影響が大きいのは、430 MHz 帯の SSB で、何も話していないのに回り込みでフルレベルの雑音が出てしまい使い物にならなかった。 HF 帯や FM ではあまり影響は出なかった。144 MHz 帯の SSB も回り込みが大きかった。

対策を試行錯誤してみた所、効果は以下の通りだった。

マイク回り込み対策の効果

No. 対 策 効果 1 マイクケーブルの両端にクランプコアを付ける なし 2 マイクケーブルをトロイダルコア(#61)に巻き付ける なし 3 マイクの電源を乾電池にする なし 4 マイク全体をアルミ箔で覆う 大 5 マイク内のECM素子から基板間のシールド線にクランプコアを付ける あり 6 ケース内面(プラスチック部分)にアルミテープを貼り付ける あり 7 裏蓋(鉄板)ねじ穴部分の塗装を剥がしてアルミテープと接触させる あり 8 V/UHFの同軸ケーブルをトロイダルコア(#61)に巻き付ける あり 回り込みは接続ケーブルではなく、マイク本体の電磁シールドが不十分なために発生していたようだ。5 から 8 の対策でほぼ回り込みの影響はなくなり、普通に使えるようになった。いずれにしてもアドニスのマイクは回り込み対策が必要なようだ。裏面に MADE IN JAPAN と書かれている通り組み立ては良くできているが、電気設計は二流だ。

![]() 2016-07-01(金) アドニスのマイク購入

2016-07-01(金) アドニスのマイク購入

FT-991 に付属してきたハンドマイクでは送信時に片手が使えなくなってしまい、パソコンのキーボード入力ができないなど不便だ。一時パソコンに接続した外部マイクの音声を USB 経由で FT-991 に転送したこともあったが、動作が不安定なため元のハンドマイクで運用していた。やはりハンドマイクは不便なので、据え置きタイプのマイクを購入した。

購入したのは固定局用卓上型マイクロホン(コンプレッサーアンプ内蔵)AM-508E で、マイク変換コード(電源供給型)D-8MY と合わせて富士無線電機で送料を含めて 14,120 円だった。

最初、取説を読まずに単三電池を入れてしまったが、電源供給型の変換コードを利用した場合は乾電池が不要だとわかり直ぐに取り出した。

音は FT-991 付属のダイナミックマイクロホン(MH-31)に比べると高音よりで固めだが、了解度はこちらの方が上がるようだ。このマイクは 45 dB のコンプレッサーアンプが入っているので小声で話しても大丈夫な点も便利だ。

コンプレッサーアンプ内蔵マイク(アドニス AM-508E)

とリグ(左が FT-60 で右が FT-991)

![]() 2016-06-30(木) LW

アンテナ張り替え

2016-06-30(木) LW

アンテナ張り替え

マンションのガラス清掃のために、一時外していたベランダの LW アンテナを張り直した。張り直しついでに今回はエレメントをΦ0.5 mm のステンレス線にしてみた。JA1NUW 局の LW エレメントがΦ0.5 mm のステンレス線のようなので真似をしてみた。電気抵抗はエナメル被服銅線の方が低いが強度の面ではステンレス線の方が優位だ。

エレメントの長さはエナメル線の時と同じ 10.8 m にした。

少しでも飛びを良くするために上部エレメントは壁面から 20 cm 前に出した。

7 MHz で交信した藤岡市の局のレポートは、前回(6/6)59 だったものが今回は 59 +10〜20 dB と上がっていた。上部エレメントを前に出したのが効いているのだろう。先日行われた ALL JA8 コンテストでも 7 MHz のパイルアップの中でピックアップされたので並のレベルにはなっているようだ。ただ、最近はコンディションが良くないのでアンテナ改善の成果を享受できない。

![]() 2016-06-25(土) 釣り竿アンテナを試してみた

2016-06-25(土) 釣り竿アンテナを試してみた

LW アンテナを外してすっきりしたベランダに試しに釣り竿アンテナを設置してみた。

長さ 6 m のグラスファイバー製釣り竿に 0.75 mm2 の VSF 電線 12 m を巻き付けた。昼間は釣り竿をベランダから出せないので、夜中にテストしてみた。竿を手すりに対して直角になるまで回転して 7 MHz の CW で CQ を出してみた所、 Reverse Beacon Network で何と米国の西海岸に snr 11 dB で届いた。やはりアンテナは壁からの距離がものを言うようだ。

展開前の釣り竿アンテナ

![]() 2016-06-22(水) LW

アンテナの長さは 10.8 m だった

2016-06-22(水) LW

アンテナの長さは 10.8 m だった

マンション全体のガラス清掃のために、ベランダに設置していた LW アンテナを外した。外したついでにエレメントの長さを正確に測ってみたら 10.8 m だった。これまで概算で 10.7 m と推定していたが少し長かったようだ。10.8 m だと計算上は同調周波数が 7 MHz 以下になるが、実際は SWR で見ると同調周波数が 7.2 MHz 以上になっていたのでベランダの LW アンテナはかなり壁の影響を受けるようだ。

HF のモービル用ホイップアンテナ(ATAS-120A)と VHF/UHF のモービル用ホイップアンテナ(SG7500)も取り付け金具を含めて全て外したのでベランダがすっきりした。

当面は室内アンテナによる VHF/UHF だけの運用になる。

![]() 2016-06-21(火) SR-009

の音が更に良くなった

2016-06-21(火) SR-009

の音が更に良くなった

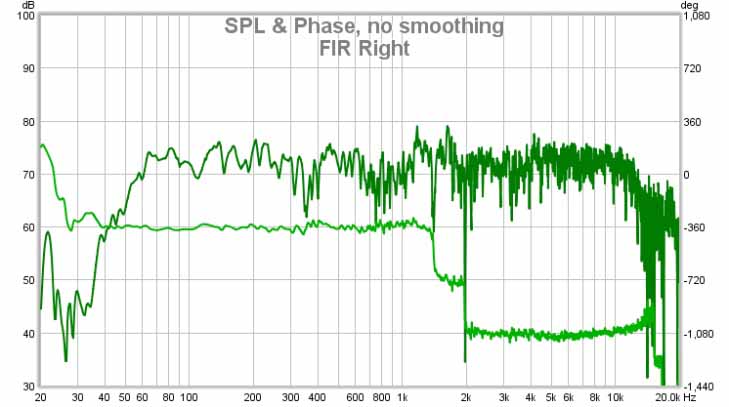

rePhase を使って OpenDRC-DI の FIR フィルターを微調整したら、SR-009 の音が更に良くなった。

FIR フィルターは調整すればするほど音が良くなるようだ。SR-009 は手作りのためか左右の特性がかなり違うので、調整の効果が出やすいのだろう。

調整が進んでいくとボーカルのエコーが消えて生の声に近づいていく。これまで随分エコーのかかった曲だと思っていたのは実はヘッドホンやスピーカーのレスポンスに原因があったようだ。エコーは中域の持ち上がりとこの部分の位相ズレが原因と思われる。良く聴くとボーカルの歪も減っているようだ。

スピーカーの時は FIR の効果はバスドラの音に顕著に表れたが、ヘッドホンとりわけ SR-009 ではエコーや歪に敏感なようだ。どちらも個々の楽器の音が分離して聞こえるようになる点は共通している。

いずれにしても FIR の補正効果は絶大だ。

SR-009 用 の FIR フィルター(左)

SR-009 用 の FIR フィルター(右)デジタルイコライザーの効果(音質の主観的評価)

SP / HP EQ なし PEQ 適用 FIR 適用 ZENSOR1 60 点 80 点 88 点 SR-009 90 点 92 点 94 点

【刀根麻理子/トゥルー・ラヴ】

POPS にしては珍しくボーカルの歪みが少ないCD。

刀根麻理子さんは歌い方が巧いのでコンプレッサーを掛けないで済んだのかも知れない。

この CD が発売された 1991 頃は概して録音が良い。音圧競争が進んだ 2010 年頃が最悪。綺麗な音を聞きたいなら真空管は使わない方が良い。

![]() 2016-06-19(日) OpenDRC-DI

を GX-70HD2 で試してみた

2016-06-19(日) OpenDRC-DI

を GX-70HD2 で試してみた

これまで OpenDRC-DI を使った補正ではスピーカーは ZENSOR1 だけだったが、試しに今は使っていないパワードスピーカーシステム GX-70HD2 にも適用してみた。

REW で測定した補正前後の音響特性は下図の通りで、REW で自動生成した PEQ だけでも SPL 特性はそれなりに改善している。FIR フィルターは rePhase を使って手動でフィルターを作成したが、補正前後でスピーカーの位置が変わったようで凸凹が残ってしまった。それでも聴感上は確実に改善してた。

補正前(左) 補正前(右)

PEQ 補正後(左) PEQ 補正後(右)

FIR 補正後(左) FIR 補正後(右) スピーカーの性能上最低周波数は 70 Hz と少々不足気味だが音としては悪くはない。中高音は木製スピーカーボックス特有の音が残るようだ。すなわち高音の歪み感は増加しない分音の焦点はボケている。どちらかと言えばこの方が耳に刺さらず聞きやすい音だ。Genelec もこれに近い音がする。

![]() 2016-06-16(木) LW

アンテナの飛びが良くなった

2016-06-16(木) LW

アンテナの飛びが良くなった

ベランダに設置した LW(Long Wire)アンテナの張り方を少し変えたら以前よりも飛びが良くなった。具体的には、アンテナ線の折り返し点を柱(横の壁)から離すとともに、ポールを倒して折り返した上部のアンテナ線を更に前に出した。変更前の折り返し点から柱までの距離は約 15 cmで、変更後のそれは約 50 cm、上部アンテナ線は壁面から 10 cm 程前に出した。

中央右の細い線がアンテナエレメント 変更前 変更後 これで定点観測をして頂いているローカルOM局にレポートを頂いた。その結果、RS は前回(5/24)57 だったものが今回は 59 +5 dB に上がっており確実に飛びが良くなっている事が確認できた。また、そのOMからは折り返し部分について柱と平行になっている区間をなくした事が効いているのではとのコメントも頂いた。周波数が低いほど壁(鉄筋)の影響を受けるらしい。

いずれにしても以前よりは飛びが良くなったので、少しは遠くと交信できるチャンスが増えた。因みにアンテナ調整直後に 7 MHz で北海道の局(8J25JARD/8)と交信できたので、以前よりは飛びが良くなったという感じは持っていた。ここ数日は 7 MHz のコンディションが良くないので QSO だけでは飛びの改善は良く分からなかった。

![]() 2016-06-14(火) OpenDRC-DI

の使い方

2016-06-14(火) OpenDRC-DI

の使い方

FIR フィルタなどで 0 dB を超える(増幅側の)部分があると、コンボリューション計算中にクリップする可能性がある。これを避けるためには入力ゲインを下げてから FIR 処理するとよい。

具体的には FIR フィルタのピークが+4 dB、PEQ で 200 Hz 以下を+2 dB にした時には、入力ゲインを−6 dB にすると良い。

OpenDRC-DI の FIR は 32 ビット処理なので、入力を 6 dB 下げても有効データ長が 31 ビットになる程度なので全く影響はない。出力側のゲインは本来なら上げない方が良いが、後段にある DAC アナログ部分の S/N 低下を避けるためには少し上げた方が良いと思われる。ヘッドルームをどの程度取るかはコンテンツに依存するので決まった数値はないが、これまでの所 2 dB 程度なら問題は起きていない。

![]() 2016-06-06(月) FIR

位相調整の効果

2016-06-06(月) FIR

位相調整の効果

FIR フィルターの効果をインパルス・レスポンスで確認してみた。

下図の通り、rePhase を使って GAIN 調整しただけではインパルス・レスポンスはそれ程変化しないが、位相まで調整すると改善している事が分かる。アナログではこの補正ができないので、デジタルならではの効果だ。ここが旧来のオーディオとは違っている。欠点はデジタルテレビと同じように遅延が発生することで、0.1 秒ほど遅れるので FIR はライブでは利用できない。

音は GAIN 調整だけでも十分良くなるが、定位向上には位相調整が必要なようだ。位相を補正すると高音がきれいになるだけでなく重低音が聞こえるようになった。恐らく位相ズレの解消でそれまで相殺されていた低音がまともに聞こえるようになったのだろう。左右の位相を180°反転させると低音が聞こえなくなるのと同じ現象と思われる。それだけ位相調整も大事なようだ。

補正前 GAIN だけ調整 位相調整後

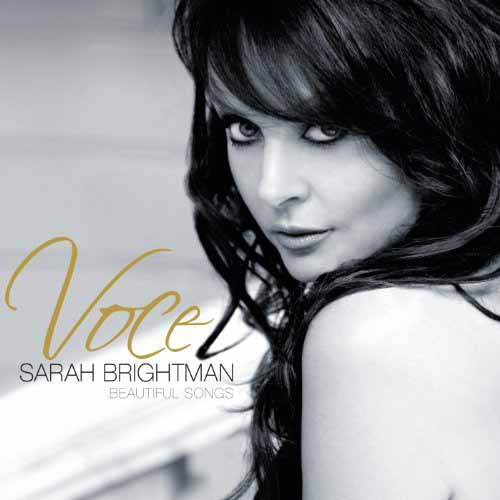

このシステムで聞く Sarah Brightman はすばらしい。

お勧めは

「感動のヴォーチェ〜サラ・ブライトマン・ビューティフル・ソングス」

この歌唱力は誰にもまねができない。

![]() 2016-06-05(日) FIR

の効果再確認

2016-06-05(日) FIR

の効果再確認

机上の配置が変わったので、音響特性を再測定して OpenDRC-DI 用の FIR フィルタデータを作り直した。

補正前後の特性を測定してみると下図のように確実に改善されていることが確認できた。

特性がこれだけ違うと音は全く別物で、デジタル補正をすると高級オーディオの音がするので実に不思議だ。

ただ、特性が良くなっても一度歪んだ音は元には戻らないからオーディオではコンテンツ選びが非常に重要だ。

FIR 補正前後の比較 (左が補正前で右が補正後。上段が左 SP、中段が右 SP、下段が両 SP) 補正で SPL 特性がフラットになり、位相も傾斜が小さくなっている。

![]() 2016-06-01(水) LW

アンテナの現状

2016-06-01(水) LW

アンテナの現状

LW(ロングワイヤー)アンテナのエレメントを壁面ギリギリまで出した状況は下の写真の通り。エレメントは直径 0.3 mm のエナメル線で長さは 10.5 m 。給電点はベランダの左端、右端で折り返して左側のステンレス棒の最上部に結んだ釣り糸で張っている。まだ壁面から出てはいないがそれなりに飛ぶようだ。特に 21 MHz は SWR も低く海外局との交信が可能なレベルになっている。FC-40 を OFF にして SWR を見るとエレメント自体は 7,200 kHz より上に同調しているようだ。

ベランダの LW (10.5 m) アンテナ 写真の上下中央で右側に伸びるエナメル線が左から右へ向かうエレメントで、その上が折り返してきたエレメント(エレメントとステンレス棒との間は釣り糸)。21 MHz では海外との交信ができる。

また、この LW アンテナのコモンモードノイズ除去のために色々試していたが、アンテナ切替器に接続していた ATAS-120A の同軸ケーブルを外すと、7 MHz でノイズが減ることが分かった。やはりグランドループが影響していたようだ。

更にトロイダルコアを使ったコモンモードフィルターを作って入れてみた。 RG-58A/U を W1JR 巻きで 16 ターン巻いた。これで更にノイズが S で 1 程度下がった。使ったトロイダルコアは FT-240 #43。この前買ったトロイダルコアは #61 で推奨使用周波数が 18 MHz 以上だったので 7 MHz には不向きだった。

|

|

![]()

ホームページへ戻る

ホームページへ戻る